矢志不渝求新法

矢志不渝求新法

夏文彪作品赏析

作为傅抱石画派入室弟子,著名画家夏文彪的山水画作在国内外影响极大,他在传承傅抱石画派绘画艺术的基础之上,勇于创新,并逐渐形成自己雄浑泼辣、刚健清新的画风。

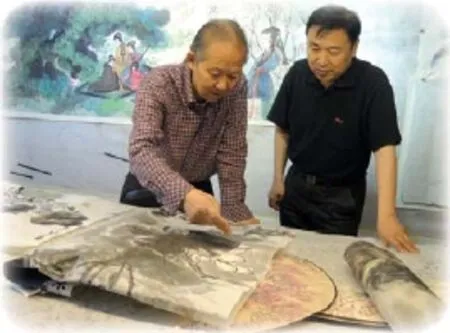

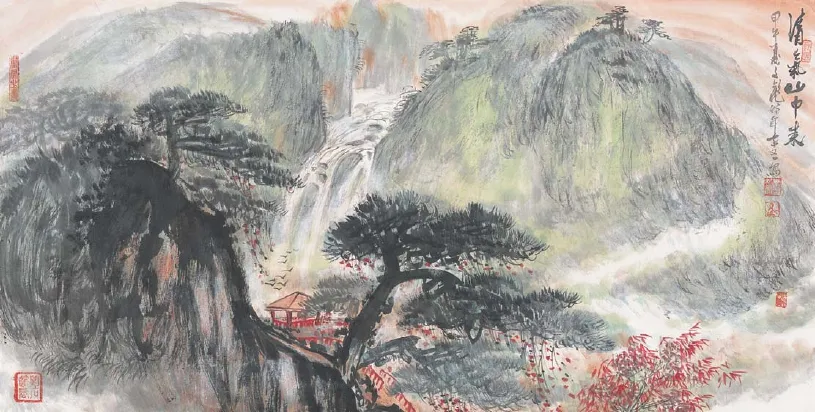

在一个阳光明媚、微风习习的上午,笔者驱车至夏老家中,有幸近距离领略夏文彪水墨世界的雄奇清峻。步入宽大的客厅,一幅巨大的山水画扑入眼帘,这是一幅以高山飞瀑流泉为题材的绘画作品,整幅画呈横向构图,左右悬崖粗犷峻险,其旁有飞瀑直泻而下,右侧画面起伏跌宕,或长峰疾扫,或散峰直坠,厚重痛快,赏心悦目;下方有林木披覆,衬以浓淡变化的散峰点缀,整幅画作浑然一体、壮丽恢宏、蔚为奇观,洋溢着交响乐般优美的旋律,深得傅抱石大师真髓,几以为真,令人不禁眼前一亮,有大饱眼福之感。然观其落款,却为夏文彪所作,不得不说,只此一幅画作,便已将傅派传人那人与自然巧妙结合的独特画风展现得淋漓尽致。

夏老已年逾古稀,但依然精神矍铄,思路清晰。几个小时的谈笑风生,让人印象最深的是他温润平和、中正纯朴的气质,还有他娓娓道出的艺术人生。

开辟鸿蒙 醉心艺术

夏文彪生于江苏,长在安徽滁州,作为《醉翁亭记》的诞生之源,滁州自古人杰地灵,名人辈出。幼年的夏文彪天性斯文静气,对写写画画的喜爱几乎是与生俱来,早在六七岁时就开始临摹连环画,画家乡的山山水水,且有模有样。

1963年,夏文彪应征入伍,成为一名光荣的空降兵。训练之余,他就为连队写黑板报,画宣传画,在为部队精神文明建设发挥光热的同时,也使自己的绘画天赋有了施展的舞台。后来夏文彪调到图书馆工作,开始对绘画进行更为深入的钻研,在不断的实践和生活中,他悄悄地打开了绘画的艺术之门。此后“文革”期间在电影队工作时,电影宣传让他的绘画才能得以一展所长,他不仅为电影画海报,还为部队画大幅的毛主席油画像。这为其日后成为知名画家,打下了坚实的基础。

夏文彪退伍后到了滁州市文化馆,勤奋和“悟”性,使他在美术和摄影方面取得了一定的成就。1982年,他拍摄的反映农村题材的摄影作品《喜盈门》被新华社半月谈刊登在封面上;1985年,安徽省推荐他到鲁迅美术学院中国第一个摄影系上大学,系统地学习摄影。同年,他被江苏省国画院录取,开始进入美术创作的艺术殿堂。

入室傅派 深得真传

据夏老介绍,我国画界向有“南北二石”之说,北石指的是齐白石,南石即为傅抱石。夏文彪自小就十分崇拜画坛大师傅抱石先生。他说傅抱石开创了近代中国画坛一代新风,堪称50年来中国画坛最突出的名家。

夏文彪最初学习的是油画和水粉画,最后才转到中国画,他对于绘画技法的提高,有着极其执著的追求,在勤奋学习的同时,也在不断寻求名师指导。后来有幸通过名家推荐,认识了时任江苏省国画院主任的傅二石,并深得二石先生的喜爱。傅二石是一位具有传奇色彩的画家,是国画大师傅抱石之子,喜用大笔作画,善写“大块文章”。

傅家十分喜欢这个聪明、有礼貌、极具绘画天赋且一心求学的学生。在国画院学习的3年中,夏文彪就居住在傅抱石故居,现今的傅抱石纪念馆中。这3年的学习是夏文彪艺术人生脱胎换骨的3年。除了在画院系统地学习了国画绘画理论、技巧,对传统技法有了系统的研究和领悟外,在傅家,他更是深刻地领略了傅抱石的大师画艺,从用纸、用笔、用墨、用色进行了细致的研究,并得以对价值数千万、甚至上亿元的傅抱石真迹作品进行现场临摹。

对于傅二石的悉心指导,夏文彪记忆犹深,为了让他全面了解傅派画技的精髓,傅二石特地从有关部门借来了抱石大师绘画过程的影像资料。除此之外,夏文彪还有一个让人羡慕的特殊待遇,那就是时常与傅家的朋友——各画派的大家见面,并得到大师们的言传和指导。

父亲的启蒙,部队的历练,政府的关心和支持,傅家的青睐,使夏文彪茁壮成长,凭借过硬的本领和扎实的功夫,他在艺术的殿堂得以登堂入室,并逐渐成为一名颇有造诣的山水画家。

谨遵师训 锐意创新

抱石大师人品正直坦荡,山水作品画面奔放,风格独特,诗情洋溢,内涵微妙,极大地影响着夏文彪的艺术发展和人生成长,在艺术之路上,他牢记傅二石的教导,“3至5年绘画水平要上台阶,有创新,形成自己的画风”。

夏文彪牢记傅抱石曾经讲过的话:“不管水不流,不管路不通,我画我心中的山山水水”。傅抱石画派讲究“意境”,这“意境”就要求气韵生动,气是关键,意掌帅印,这也是夏文彪一辈子的追求。为了提高自己的文化底蕴、深度理解中国古代文化,在绘画之余,夏文彪刻苦学习研究唐诗、宋词、元曲等,并灵活地运用到自己的绘画创作之中,使作品更加充满诗情画意。

几十年来,夏文彪的山水画艺术是一步一个脚印,脚踏实地地走到今天的。这可以分为3个阶段。

第一阶段,是早期认真临摹傅抱石作品,获益匪浅。其一,帮助自己了解傅抱石画派绘画精髓;其二,改变信笔挥洒,自以为是;其三,点画临摹,深入其里,了解此时的不足,才有他日的把握。这一阶段,夏文彪领悟并学习吸取了傅抱石画派大片墨色纵横中又有浅皴细微变化的方法,这些基础的铺垫,成就了日后的“厚积薄发”。

第二阶段,是夏文彪艺术飞跃的关键时期。家乡的青山秀水赐予了他完美的创作素材,更激发了他创作的欲望。好景说不尽,风光争入眼,一草一木,一丘一壑,都是入画的极好素材:烟笼雾锁、飞流瀑布、花鸟人物、亭榭楼阁,加之他后来又到祖国各地采风写生,那汇于脑海中的美景,时时浮现于眼前。正是在这种亢奋的心境下,夏文彪创作了大量令人耳目一新的山水画作品,他还为适应作品的需要,适当地改变了传统的习惯和技法,如画树、染石、皴石之类,打破了受笔墨约束的第一法门。夏文彪说,古代画家多半不直接画雨,通常采用“烟中要有无根树,雨外尤多没骨山”的方法,使人产生下雨的感觉。然而这与真实的自然并不贴近,他在采风时,经常见到狂风暴雨袭来,四周混沌一片;也常常在茂密树林中夜听山雨的呼啸声。大自然本身的启示,触发了他的创作灵感。他在作画时,往往先用大笔猛刷疾扫,有时用矾水,有时用淡色水,先画出风雨磅礴的气势,继而再用墨笔迅速地左勾右勒,画出大体山势,最后逐步渲染勾勒细部,体现了傅抱石画派大胆落笔、细心收拾的画风。同时,他还很注重下笔的方向和速度,画倾盆大雨时用大笔猛刷,使人感到雨点的速度和力量;画江南春雨时,笔轻轻地在纸上飘拂,留下似有若无的痕迹,景物若隐若现、迷迷蒙蒙,表现出南方多雨季节雾气蒙蒙的气氛和效果。在人物添加上他也注重取舍,突出人物的“藏”。如其画作《白云生处有人家》:崇山峻岭、老树繁花,与之相呼应的持杖老者,仿佛漫不经意,如野鹤闲云悠哉乐哉,又好像面对盛开的一树梅花,在酝酿诗情。人物背后是河流细波微浪,舒缓如绵,而依山傍水的屋舍则开窗敞户,八面来风,坐于桌前的,想必是一位散淡之人,喻示着一种远离俗尘、淡泊明志的理想化追求,人物的似隐似现,更是让人充满奇想。纵观夏文彪的作品,其中充满了天气的温、凉、润、燥之感,为传统山水画注入了气体空间的概念,饱含时代气息和现代人的审美情趣。

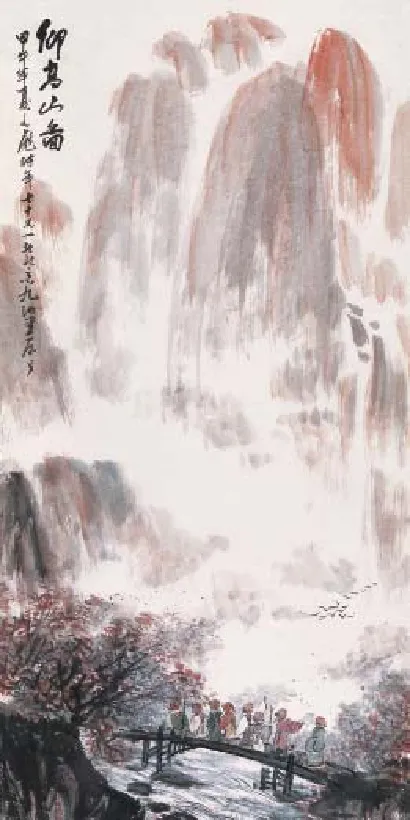

第三阶段,经历了一个如何将熟悉的水墨山水画技法与新的时代精神相契合的过程。夏文彪是个勤奋的画家。创作中,他经常是身背画具,不分春夏秋冬,怀揣干粮进行长途旅行写生,孜孜以求、不断地收集着一个个能够充分发挥其艺术个性的新的契合点,从而使他的山水画艺术焕发光华,登上了新的高峰,也逐步确立了他在画坛的地位。夏文彪由采风写生而升华的意象山水,得到了同行的刮目相看和权威人士的赞赏。他将散锋笔法推向了极致,也将纵横恣肆、气韵生动的独特风格演绎得更加成熟。这个阶段,他创作了《仰高山图》、《夏山遇雨图》、《赤壁游》《雨后千峰碧》等一大批优秀作品,尤其是《仰高山图》,立意表现华山天下险的雄姿,先以硬笔散锋轻皴,如风驰电掣,蕴生出华山横空出世的天险;变化多端的线条和长短相间的飞白,造就气象苍茫、云彩飞扬、雾气迷蒙的微妙之境。有收藏家见到此画后赋诗赞曰:“丹青往代万千家,翘首今朝看夏画,意动风来吹墨舞,江山无限在笔下。”

博采中外 独成一家

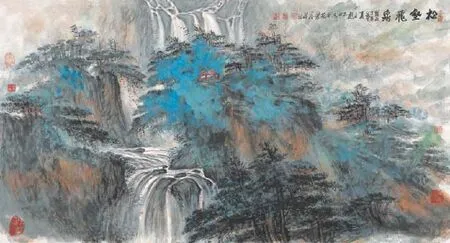

夏文彪在传承傅抱石画派基础之上,融南北于一体,把中西艺术有机地加以结合,尊重传统法度,又不拘于传统。他在立定笔墨为主的基础上,大胆地将水彩、水粉和油画的某些因素融入画中,带给人们一种全新的感受。观其画作,似直面山水,将情感通过笔墨自然地流露出来,没有任何矫揉造作之处。这种独特的自然和谐,逐渐形成了夏文彪雄浑泼辣,刚健清新的绘画风格。此外,其画作中透射出的丰富的想象力、大胆的构图方式,则体现了夏文彪山水画中的浪漫主义色彩。

欣赏夏文彪的山水画作品,不仅仅是形式语言上的把握,更重要的是回归自然的指向和天地之间的审美沉思,感受画家以写生自然、热爱自然为感悟的艺术方式。从北方灿烂的秋山景色到南方的古镇桥亭,既有飞瀑直泻的雄浑壮丽,也有小桥人家的幽谷思情,或峻拔雄伟,或飘逸清新,在艺术表现上可谓推陈出新:首先,用破笔散锋的斧劈和浓淡墨色的渲染,体现北方山石的气魄兼有南方云蒸霞蔚的气象;其次,用二度平面法的构筑方式,赋予山川雄伟激荡中不乏隽永、灵秀的魅力;第三,用泼彩与泼墨的技法表现气象、将恢宏与幽深完美结合。

夏文彪的作品,含雷霆万钧之力、有惊心动魄之奇,大挥大写、大开大阖、酣畅淋漓、自由奔放,有着一种令人难以抗拒的视觉冲击力。而且幅幅作品蕴含着构思之美、立意之美、内涵之美、传统之美、创新之美,令人心旷神怡、如醉如痴。无论是在拍卖会上,还是名家画展上,其作品被收藏爱好者视为不可多得的珍品。

2007年,广东省惠州市向全国美术工作者征集1幅5m×4m的山水作品,当时去了四批较有名气的创作人员,都没有被选中。夏文彪是最后去的,当时,他带去的草图惊动了在场的全体人员,当即拍板由他创作。为了完成这个艰巨的任务,夏文彪骑着自行车顶风冒雨不辞辛苦地围着惠州西湖转了10多天,并站在惠州最高的建筑物上俯瞰全貌后,才开始反复地根据草图进行修改,历时4个多月终于把这巨幅山水作品成功地创作出来。

关于江南景色的描写,优美而富有诗意:“暮春三月,江南草长,杂树生花,群莺乱飞”、“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”、“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”……但是当人们走近夏文彪这幅巨大的山水画举目观看时,任何优美的诗句仿佛一下子变得苍白而无力,寻章摘句,冥思苦想都很难找出恰当的诗句来形容眼前的美景。这幅山水反映的江南惠州美景婉约秀美,意境气韵生动,含蓄内敛。秋山高耸、直入云天,山色苍翠、湖光潋滟,有廊庙宝塔、静谧楼台、水上小船,虽无春光之明媚,却胜似春之娇艳。笔势纵横、设色浅淡,使人立刻有“满座山光摇剑戟,绕城江色动楼台”之感。近景有几株盘根错节、铁干铜枝般的老树,虽老而枝叶繁茂;有几树红花,大有常开不败之势。近有梅之清香,中景竹之劲节,白鹭飞翔、水天相连虽已趋于远景,然高远之法,看上去并不虚茫,反令其峥嵘毕现,甚至山石结构,草木形态皆历历可辨。此幅山水作品,观其笔墨,精致而老道:创作中所用的散锋法并没有完全脱离傅派传统,他对其中的乱柴皴、披麻皴,拖泥带水皴进行了创新,采用了破笔散锋的技法,并融入西方油画、水粉画、装饰画的特点,形成了别具一格的个人画风。此画得到了傅二石的高度肯定,并亲笔在画上题写了《惠州西湖惊世丽》之款。这幅巨作不仅悬挂在广州白云会议中心贵州厅,而且中国建设银行还把此画作为银联卡的封面发行。那幅草图也被爱好者重金收藏。

“天道酬勤”,不懈的努力换来了硕果累累。早在2003年,夏文彪的丈二巨幅山水就在中国美术馆展出;中国书法家协会主席沈鹏曾为《夏文彪山水画集》题签;傅二石多次对其撰文赞誉;著名画家田原(饭牛)为其题字“抱石遗风”;傅抱石好友国学大师文怀沙评论:“文彪锲而不舍地追求傅派山水的东西,而且他掌握了很多的技法,他的画里一看,傅派的面貌俨然,继承了傅抱石先生画里面推陈出新的这一方面,他山水的气韵跟傅抱石是一脉相承的。”

近年来,夏文彪经常在国内外举办个人画展,参加大型展出并获奖;《夏文彪的水墨画世界》电视专题片在多家电视台播放;中央电视台、北京电视台、人民日报、北京日报等数十家新闻媒介给予宣传报道;个人简历和多幅作品入编《全国第一届当代中国山水画邀请展》等20多部画册和大辞典;其作品首批通过文化部ISO200艺术品价值标准认证,被首批纳入中国艺术家联盟网,并被30多个国家和地区的博物馆和收藏家珍藏。

几十年来,夏文彪始终是低调做人,高调作画,曾经有些人几经周折找到他,想出高价买他没有落款的山水作品,以冒充傅抱石的真迹去拍卖,均被他严词拒绝了。

夏文彪热心公益事业,南方水灾、四川地震、修复长城、希望工程每次国有需要、民有危难之时,他总会挺身而出,经常应邀参加中华慈善总会献爱心活动,并被授予慈善艺术家称号。遇到慈善义卖、公益拍卖活动,夏文彪也会不吝作品、热情参与如今,尽管他已年过七旬,但依然精力旺盛,他决心在教好学生,传承傅抱石画派艺术的同时,还要创作出一批反映祖国大好河山的巨幅作品,给人们带来更多美的享受。