尚碑为线

——林阳的书法艺术

石 竹

尚碑为线

——林阳的书法艺术

石 竹

林阳书斋最醒目的地方,悬挂着一块牌匾,楠木本色,石绿的篆字:“墨随堂”。这是黄苗子先生在98岁高龄的时候,为林阳题写的。“墨随堂”,出自林阳撰写的一幅对联:“衣傍溪边草,墨随梦下花。”

尚碑为线,以画入书

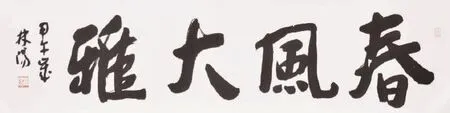

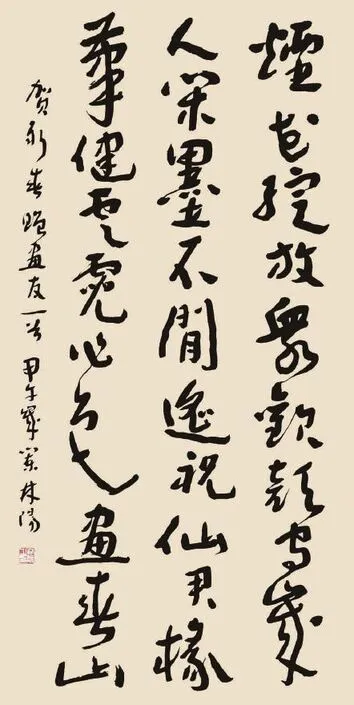

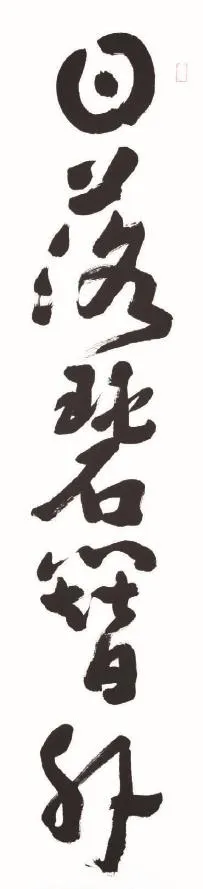

林阳的书法,在秉承传统的基础上,走出了自己的创新之路。他的书法既有传统书体的严谨,又有黄道周的开张和随性;他的草书有魏碑的平直,也有汉简的灵动;他不求奇崛,从平和中见性情趣味。无论是横幅还是竖幅,笔墨点画,结字造型,章法布局,都是独具匠心,美不胜收。特别是他书写的诗词草书,笔墨浑厚酣畅,结体平中藏奇,或避让,或俯仰,左右映带,上下顾盼,通篇气贯神完,给人以“画图难足”的美感联想及感受。

他的书法尚碑为线,追求线条的质量;林阳的书法作品线条浑厚,碑味十足。他的书法不过多强调笔的提摁,在行笔时讲究藏锋,有八大山人的圆润,学者书家的内敛。他重在写出自己的韵味,写出自己对中国传统文化的独到见解。

他的书法以画入书,强调字的不同结体和布局谋篇的新意。以画入书也是他书法的理论基础。林阳先后撰写了《以画入书——书法创作的一个途径》、《书法审美,当随时代》等多篇关于书法的理论文章。就书法创作和书法审美提出自己独特的见解,其理论的出新部分恰恰是“以画入书”。他认为:“‘笔法千古不移,字形章法因时因人而变’,这是前人对传统书法的判断。书法的笔法,是东方艺术的精髓。而字形结构、章法构成一定随时代变化而变化。”而我们在欣赏林阳书法时,可以看到,他的字型总有新的审美出现,这种创新的结构,让人耳目一新。线条之间的白也是他书法考虑的部分,放到整幅中,黑与黑的关系,白与白的关系,黑白的对比加上对宿墨的运用,他将黑白灰的处理充满了画意。这种笔墨之功是这些作品妙趣横生的源泉所在。

家道渊源,博学精研

林阳与书法的渊源,可以追溯到他在幼儿园的时候。他的启蒙老师是爷爷。爷爷在历史博物馆工作,负责写展牌说明,写得一手标准的馆阁体。老人家教孙子写毛笔字,写好一篇奖一分钱。到上小学的时候,林阳已经积攒了不少硬币。上小学的时候,他的书法明显高过小朋友,爷爷的教育使他对书法产生了兴趣。

“文革”初期,一般的家庭已经顾不上孩子的教育了。每天放学后,林阳很想到院里和小朋友玩耍,但家里却要求他用小楷写一篇文言文的《愚公移山》,写完才允许出去玩。听着窗外小朋友的嬉闹,他也想出去玩。一次,他写得很快,字自然有些潦草,那天,疼她爱她的奶奶用竹尺打了他手掌,以示警戒。从此,他知道了学书法,态度更重要。

上中学后,父亲开始指导林阳写字。父亲林锴,是黄宾虹、潘天寿的学生,诗、书、画、印全能,书法功力深厚。林阳虽然佩服父亲,但不喜欢他的字。他认为爷爷的字最好看,比红模子都好看。父亲私下对儿子说爷爷的字“匠气”,林阳绝不苟同。直到有一次林阳看到父亲写在怀素《自叙帖》上的小楷,那是一种完全不同于欧、柳、颜的小楷,他觉得好看,才开始折服于父亲的书法艺术。

“我写字真正开悟是在上大学期间。”林阳说,“当时国家刚刚改革开放,父亲在人民美术出版社创作室,天天画画写字,许多新鲜的发现或新出土的文献,总能在第一时间看到。”

受父亲影响,林阳更喜爱汉魏的碑帖,像《石门颂》、《张迁碑》、《张猛龙碑》,还有泰山经石峪《金刚经》。汉简的出现,更让他爱不释手。父亲将自己放大、双钩的一本,装订好送给他。一次,挑了一部分老字帖让他选,他一眼就看中了黄道周的《孝经》。他认真临习,很快就掌握了奥妙。

进入大学的林阳,像焦渴的秧苗逢雨露,如饥似渴地读书。他还热衷听讲座,袁行霈先生的古诗词欣赏,谢冕先生的新诗论,李泽厚先生的美学课,欧阳中石先生的书法讲座,指挥家李德伦、郑小瑛的音乐讲座……他都去听。系统学习加上广泛涉猎,为他积淀了深厚的文化底蕴。

当时的书法环境,还是欧、柳、颜、魏碑的天下,绝大多数人没听说过黄道周,因此,写黄道周是艺术探索,是一种孤芳自赏。1981年,第一届全国大学生书法大赛,林阳的作品不被认可,未被师范学院送去参赛。然而,30年后,当人民美术出版社举办五十周年社庆作品展时,林阳拿出大学期间写的小楷《长恨歌》参展,很多书家都对这幅作品发出了由衷的赞叹。

在草书上,林阳一方面取法家学,从父亲的草书里学到了很多;另一方面,他又在临习古帖的基础上,向当代名师学习。林阳与沈鹏先生既是世交,又是同事,所以每隔一段时间,便会前去讨教。请沈先生指出自己的不足。

编创双楫,笔墨随心

上大学的时候,林阳酷爱新诗。学院图书馆的中外诗集,大多有他的阅读记录。八十年代出现的朦胧诗,他喜欢北岛、舒婷、芒克等人的诗作。大学期间,他写满了几个本子,近千首新诗。

由于要进行书法创作,他渐渐不满足于承摹古人的诗词警句,想通过书写的内容表达自己的心志,而格律诗言简意赅,意味深长,最能与书法的形式完美契合,于是,人过中年,林阳开始迷恋格律诗,并向父亲学诗。父亲林锴是中央文史馆馆员,出版过格律诗集《苔纹集》。2011年,一本装帧精美、由袁行霈先生题写书名的《林阳诗草百首》,由中华书局出版面世。

几十年的编辑生涯,兢兢业业地为人作嫁,林阳觉得,比起付出,他的收获更大。他说:“当编辑培养了我认真严谨的做事风格。这对我的书法有深刻的影响。书法如同编辑,在细节地方,一定要做到位,绝不能放过。而在人民美术出版社工作,其审美不仅影响到生活,也影响到书法,在书法上懂得了审美及审美创新的重要,这是一般人难以看到的。”

林阳担任中国美术出版社总编辑、人民美术出版社总编辑之后,立足于中国美术界的制高点,每年都要主持多项国家重要的美术出版工程。站在美术行业顶端,看到常人难以看到的风景。这种高屋建瓴,有助于他理解艺术的真谛。因为工作关系,他常常与艺术大师们探究艺术,这种高层次的沟通与交流,让他不断地提升与开悟。管理工作中的大局观,也对林阳书法的通篇安排与布局,形成影响。这种种阅历和体验,使得林阳无论为人与书法,都有一种气韵天成的大气,从容平和,波澜不惊。

谈到修为与书法的关系,林阳说:“书法不能只在技巧上或形式上用功,要想有成就,必须有文化修养、品德情操的支撑。”谈到读书与书法的关系,林阳说:“首先,读书是学习并获得书法理论的源泉,而书法艺术的实践是必须在理论的指导下进行和完成。其次,读书能够提高书法作品的格调,增添和丰富书法的营养和内涵,促进书法的优化和良性发展,好的书法作品中所展现出的清、雅、淡、静之文人气息和风貌,无不来自读书。再次,读书是增长书家知识、丰富书家学养的食粮,书艺中至高境界的神品、妙品、逸品,书法的书卷气、金石气,也都源自读书。此外,读书还能增强书法的气质和胆魄。比如当年吴昌硕看到潘天寿的画,认为他是‘野狐禅’,但潘天寿苦练内功,不断加强审美修养。随着他的学养日益丰厚,他那霸悍的用笔、撑满的构图,反而成为了一种优势。”

林阳厚积薄发,大器晚成,在当今的书坛中异花突起,雍容绽放,夺人眼目。墨随堂里墨随心。随着墨随堂主对艺术的追求,修为的渐进,墨随堂里一定会开出更加瑰丽的墨花。

(作者单位:中国少儿新闻出版总社,路玉美)