我国古代城市设计美学的当代运用

——以凤阳县新城城市设计为例

文‖侯 伟

我国古代城市设计美学的当代运用

——以凤阳县新城城市设计为例

文‖侯 伟

古代城市设计美学是传统文化在城市营造过程中的体现。我国古代城市建设取得的成就令世人瞩目,在当代城市建设发展“千城一面”、而传统城市建设文化式微的情况下,对我国古代城市设计的一般原则进行总结和借鉴显得尤为必要。本文通过总结古代城市设计美学的一般原则,并以之为借鉴,试图运用到凤阳县新城城市设计中,以实现对古代优秀城市设计美学原则的继承和发扬。

古代;城市设计美学;当代运用;新城城市设计;凤阳县

引 言

纵观我国城市产生历史,城市是“城”与“市”的综合体。古代“城”主要体现政治作用,《管子·度地》记载“筑城以卫君,造郭以守民”;“市”是指交易场所,《周礼·地官·司市》中说“大市日昃而市,百族为主;朝市朝时而市,商贾为主;夕市夕时而市,贩夫贩妇为主。”城市是社会经济发展的产物。城市生活的主体是人,当然城市审美主体也是人。城市审美是城市审美主体(人)对审美客体(城市)的一种心理感应和情感表现。人们对城市美的认知受城市社会文化影响,城市美学是一种城市文化的社会现象。[1]64我国古代城市是在皇权统治下,广大劳动人民依照传统文化而营造形成,尽管这种文化影响是有意或无意。在传统文化影响下,我国古代产生了世界城市建设历史上一个个奇迹和典范。考察我国古代城市设计美学一般原则和形成的文化思想,对于传承城市历史文化具有很高价值,尤其是在当下城市建设千篇一律和传统文化缺失的情况下显得尤为重要。本文从我国古代城市设计美学一般原则总结入手,分析其形成的思想源泉,并以凤阳县新城城市设计为例,阐明古代城市设计美学在当代城市设计过程中的应用。

一、我国古代城市设计美学一般原则

在中国城市发展过程中,因不同地域、不同自然和人文条件,形成形态各异、大小不一、地位不同的城市。在社会经济发展过程中,尽管政权不断更替、朝代更迭,然而自给自足的小农经济一直占据经济结构主体,社会生产力发展缓慢,统治阶级以儒家文化为基础来教化劳动人民的主旋律没有发生根本变化,城市发展和建设过程中城市设计美学依然能够找到一般原则。具体表现在以下几方面。

(一)人工景观与自然景观结合

城市设计美学原则是在复杂的政治、经济、社会背景下随着时间推进而形成的。在这个过程中,人工景观与自然景观逐步结合。[2]城市设计“师法自然”自古以来是亘古不变的营造法则。先人们观察自然地形、地势及四季变化,在城市营造过程,人工景观就地势、顺天象,与自然融为一体。春秋战国时期,名相伍子胥“象天法地”营造吴国都城,其“乃使相土尝水,象天法地,造筑大城,周回四十七里。陆门八,以象天八风;水门八,以象地八聪。筑小城,周十里,陵门三。不开东面者,欲以绝越明也。立阊门者,以象天门通阊阖风也。立蛇门者,以象地户也”。[3]73城市整体布局体现出人工与自然结合,城市细部亦是如此。古代城市选址处多有山水,并充分利用之,或山中有城、城中有山;或寺庙建筑点缀于高山之顶,以为城市对景;或筑桥于两河交汇处形成城市商贾云集之地。宋代名作《清明上河图》即是城市人工景观和自然景观结合的完美表现。

(二)多样性与秩序的统一

在古代,如果你去过不同的城市,你会很感觉到不同城市之间特色十分明显。宋代东京汴梁城的热闹和繁华,“四水贯都”的城市布局,呈现出位于中原地区都城的独特风貌;而平江府(今苏州)作为地方政府所在地,又位于南方水网地区,其水陆“双棋盘”的城市格局俨然是封建社会江南水乡城市的典范。城市美在不同地域、不同行政级别城市,呈现出各自特色。

在城市内部,多样性更加明显。古代城市统治阶级和劳动人民之间有严格的等级制度,表现在城市空间上则是“官民分区”。同时城市中各类不同经济、社会和军事功能片区,其城市空间设计和建筑营造也截然不同。在我国封建等级制度下,官式建筑的开间和进深均按照爵位高低有明确规定,同时,一般民居开间和进深也有较为详细的要求。在建筑色彩方面,皇家建筑与一般建筑表现出明显不同,金、黄等色彩一般居民无权使用,民居多表现出粉墙黛

瓦的风貌。

图1 凤阳新城区位图(资料来源:见参考文献8)

在城市丰富多样性中,各类建筑和空间必须根据一定的礼制和规则进行组合营造。我国古代城市基本格局自春秋战国以来逐渐形成。《周礼•考工记》记载“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,前朝后市,市朝一夫……经涂九轨,环涂七轨,野涂五轨。环涂以为诸侯经涂,野涂以为都经涂”。这种城市布局形制经曹魏邺城、隋唐长安的发展,元大都的成熟,到明清北京城达到了顶峰。城市各类空间和建筑通过这种基本形制,统一在城市的整体秩序下。其中,最为重要的是轴线手法运用。明清北京城中轴线可称得上城市空间秩序统一的典范。从外城南门——永定门(外城)为起点至北端钟鼓楼,轴线穿过正阳门(内城)、天安门(皇城)、端门、午门(紫禁城)以及三大殿,轴线两侧布置有天坛、先农坛、太庙和社稷坛等体量雄伟的建筑物,色彩鲜明,表现皇权的至高无上和秩序统一。以此轴线为统领的城市格局基本符合《周礼•考工记》所提出的城市营造形制。城市设计美的多样性,在礼制的统一下秩序井然。

(三)城市空间尺度和谐

古代城市不同等级有不同规模,并非所有城市都追求规模宏大。都城是全国政治、经济、文化中心,因此规模最大,次一级行政中心城市与区域商业中心城市规模次之,县级城市与市镇规模较小。这种城市规模是根据其政治级别而定,同时也反映出经济实力。区域城市规模等级结构明显。

在城市内部,空间尺度和谐表现在以下方面:一是官署空间和居民生活空间的和谐。古代城市政治军事功能一般占据主导地位,城中官僚机构、为官僚机构服务的礼制建筑以及寺庙建筑等所构成的城市空间规模尺度较大。如唐长安城不仅城市规模空前,而且城市主要道路也十分宽阔,其中城市轴线朱雀大街宽度147米。[4]52这样的尺度主要是为皇帝出行时庞大仪仗队行动方便,体现出至高无上的皇权。而长安城一般居民生活的里坊道路宽度在10-20米之间,比较适应老百姓日常生活。明清北京城城市道路分为干道和胡同两类,干道宽25米,胡同宽6-7米,[5]37适合不同功能的用途。城市道路宽度均以其使用主体不同而不同。宋代以后里坊制被街巷制取代,北宋东京城内取消唐以来的夜禁制度,以大街小巷的规划方式为原则,大街两侧都建立商店,各条街道都有商店,种类很多,已成为繁华闹市的风格。[6]64-65街巷成为城市居民生活空间的重要组成部分,街巷尺度充分体现了使用者本身比较适应的尺度。城市空间布局通过这种尺度不同的变化,来体现城市不同空间的特色与个性,体现出城市空间尺度的“和谐美”。

二是改建、新建不断继承和发扬原有城市空间尺度。古代许多城市因朝代更迭、战乱不断而不断重建,城市建设已成为统治阶级意志的象征。但在漫长历史发展过程中,仍然保留一些在原有城池基础上建设的城市,如北宋东京城即是后周世宗在原有城池基础上,不断将改建、更新与新建相结合而形成的都城。城市空间尺度是在原有格局基础上继承和发展起来的,空间尺度表现出新老和谐。再如明清时江南市镇空间布局,城市主要沿河流水网向外逐渐扩展,城市空间形态主要有线性的“房—街—房—河”和“房—街—河—街—房”两种。街道尺度基本在2-3米左右,适合人行和商业发展,而河流尺度基本是天然的。江南六大名镇经过几千年变迁,古镇空间尺度依然和谐,旌旗招展、游人如织。

二、凤阳县新城城市设计中古代城市设计美学的运用

凤阳县隶属安徽省滁州市,地处淮河中游南岸。凤阳县城新城区位于凤阳古城(明中都)西南。基地范围内依稀可见古都遗留下的城市历史空间肌理。基地北面枕山,古都护城河水系依然健存,规划范围内部水系密布。从现状可以窥见明代中都所反映的中国传统营城的核心理念,如中轴对称、枕山面水的风水观念,内城外廓等,这些为凤阳新城选址和发展提供了绝无仅有的基础和依据。

在此历史文化地区进行城市设计应尊重明中都传统格局,借鉴古代城市设计美学的一般原则,在与历史的对话中呈现现代生活,使古都焕发新的生机和活力。

图2 城市与周边山水格局图(资料来源:见参考文献8)

图3 城市设计构思图(资料来源:见参考文献8)

(一)现存明中都城市格局解析

凤阳古城分皇城、内城与外城,三城之间有两条护城河,为方形城池。内城南面开三门,城市布局基本按照传统都城形制营造。皇城沿古都中轴线向南端门、承天门、大明门、洪武街、洪武门等为现存遗址。与此中轴成垂直的横轴即左边依次为开国功臣庙、历代帝王庙、钟楼等遗址;右边为中都城隍庙、鼓楼等遗址。与皇城城门相对应的网格路网,以中轴线成对称格局。皇城北枕月华峰、宝盒山,涂山、日精峰左右环抱。整个历史现存要素大致保留原有古代都城的空间肌理格局。

(二)古代城市设计美学一般原则应用

在现状历史要素的分析和解读基础上,凤阳县新城城市设计运用古代城市设计美学一般原则,以达到与历史对话、古韵新生的目的,主要体现在以下几个方面。

1.师法自然、天人合一

借鉴古代营城“象天法地”的法则,整合新城周边月华峰、宝盒山、涂山、日精峰等自然山体,形成城市西北方向环抱之势。梳理新城内部河流水塘,与明中都护城河等内外河流形成畅通的“水网”格局,贯穿各种公共活动和开敞空间,提升景观品质,丰富公共生活。水乃灵气也,枕山面水是前人城市营造的理想追求。从区域观山势、理活水,既尊重自然获得生态平衡,又与城市公共生活相连接,形成临水、亲水空间,这正是“道法自然”的体现。同时依托周围山脉制高点,形成城市景观视线焦点,再现山水空间的文化内涵。

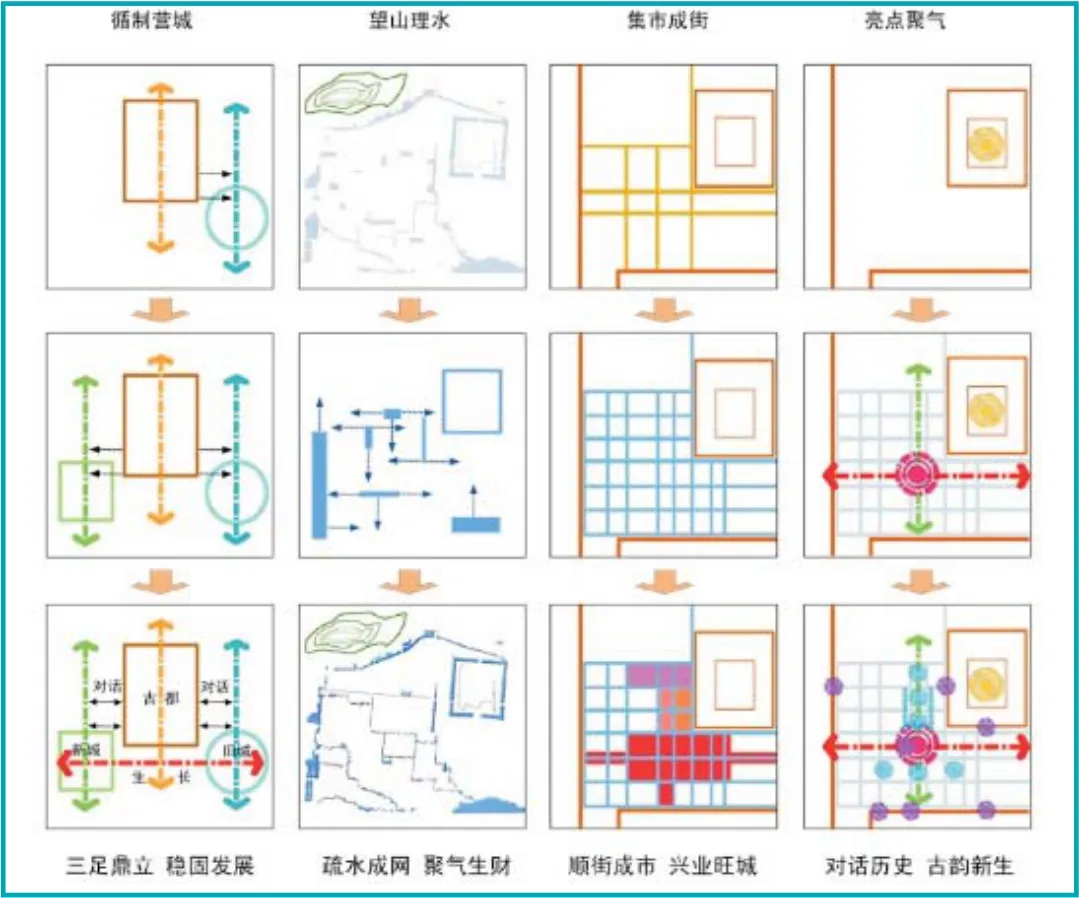

2.循制营城、延续肌理

新城区选址于明中都城遗址西侧,与古都、凤阳旧城成“品”字形结构,充分发挥古都的吸引力。在新城城市设计的过程中,充分利用古都遗存的街道格局,研究古代城市肌理特点,顺街成市、兴业旺城。

以轴线空间的运用,实现城市空间布局的整体性与延续性。历史建筑群形成的轴线空间,在城市历史街区或地段中往往形成独特的场所,是城市历史文化的重要载体。在城市的发展过程中,利用其生长性与开放性扩展与强化历史轴线,有助于城市结构的有序更新和历史精神的发展。[7]12-16

从城市总体格局即旧城、古都、新城三者关系来看,在原明中都南北轴线空间的基础上,以皇城南面云霁街为基础形成连接旧城鼓楼与新城钟楼的横轴,并且向两端生长和发展,使得新城与旧城在空间和功能上产生对话,有机的结合为一体。而且,此横轴与皇城中轴垂直,充分传承了我国古代优秀的营造城市的传统手法,使得周礼文化与儒家“不正不威”的文化思想得以彰显。

在新城内部,以传统营城文化中的重要节点——钟楼为中心,形成商业文化十字轴,构成了新城的张力中心,聚集了文化、旅游、休闲和商业等功能。这既是新城的文化休闲生活轴,又是与皇城轴线平行的另一轴线空间。

在这些相互耦合的空间轴线上,古老的皇城历史空间与现代的新城商业、文化、生活等开敞空间相互呼应、相得益彰。而连接新老城区的横向轴线使得现代城市流动、开放被纳入到这座历史悠久的城市中。凤阳县城新城区城市设计强调并延续了城市的轴线,为城市的发展加入了历史文化的推动力。

3.空间的多样性与统一性相结合

在历史街区或地段中建造新建筑通常是采取协调的方法,研究新建筑的比例、尺度、材料和色彩,从形式或逻辑上取得与历史建筑与环境的协调,而获得统一感。[7]在建筑空间组合和营造公共开敞空间上,既要体现不同功能及使用者的多样性,又要按照一定的法则求得多样统一。在城市设计过程中,应充分利用原有空间特征,建立主要城市设计空间要素之间的联系,形成自然景观和人文景观的相互渗透。尤其要注重

整体视觉空间的“借景”、空间整体的可识别性、城市建筑组合的轮廓线协调性以及变化的韵律感,以此,在三维空间上实现历史空间环境与现代审美的结合,突显对历史文化的传承与发扬。

凤阳县城新紧邻皇城遗址区,充分利用和发挥古城的文化资源,在城市总格局中,新城功能定位是以旅游休闲和文化博览功能为主。因此,建筑的色彩方面,在深入研究古城历史色彩及构成的基础上,在紧邻历史文化保护区的控制区内划定历史文化色彩区,该区内的建筑在考虑保护皇城整体环境的同时,还注重与重要公共建筑色彩相配合。在城市设计的过程中提出以传统徽派建筑色调为基础,实现与历史环境协调统一。同时,对于特定建筑及建筑空间组合划定重要公建色彩区、文化教育色彩区和一般地段色彩区,在整体环境下保持各种色彩区域的协调统一,形成绿山环抱,绿水环绕,新旧协调的人文和自然色彩的交相呼应。

建筑和空间尺度方面,不同组团通过水系与皇城护城河相互连接,为生活在其中的人们和来此地游览和休闲的人群提供宜人的场所。新城建筑高度整体保持以多层或低层的建筑为主,强调建筑群体空间界面连续性与尊重历史文化环境相统一。保持钟楼标志性空间节点的特征,这也是对历史环境在竖向空间的传承。城市道路宽度基本保持与两侧建筑高度相协调的比例,以营造适合人本身的尺度感。

在新城视线系统方面,通过空间通道系统以及城市重要特色节点的营造,以实现城市的可识别性。新城以钟楼为视觉焦点,分别通过横轴与旧城鼓楼相互对话,通过竖向南北轴线与周边自然山体交相呼应,在斜向开敞空间通道中与皇城相互沟通。通过空间通道系统建立各个历史要素的空间联系,最终形成人文景观的有机统一,自然景观与人文景观的相互渗透,使人们在接受历史文化熏陶的同时感觉到身处“山水之城”。

图4 城市设计总体鸟瞰图(资料来源:见参考文献8)

图5 城市设计意向图(资料来源:见参考文献8)

结 语

古代先人们为我们城市规划和设计留下了极其宝贵的经验财富。先人营造城市的过程是人工景观与自然景观的有机结合的过程,在此过程中,逐渐形成城市设计美学的一般原则,充分体现在我国丰富的营造活动中。“师法自然、天人合一”是我国传统文化中极为重要的内容,形成了众多特色鲜明、体现地域性的城市。在众多各异城市中,仍然可以探寻到一般性的原则,如在营造空间手法上,或轴线展开,或顺应地势;在城市空间上,有宽敞宏大、金碧辉煌的宫殿,也有尺度宜人、热闹非凡的街巷集市,有皇家园林和郊野园囿,也有小桥流水人家。与古代相比,反观今日城市千城一面、地域传统文化缺失等现象,应值得我们深思。借鉴我国优秀的营城思想,运用到现代城市设计当中,既是传承中华文化之举,又有利于城市未来的可持续发展。

[1]聂承峰,叶蔚东,赵学彬.城市美学本质[J].中外建筑,2004(1).

[2]吴良镛.寻找失去的东方城市设计传统——从一副古地图所展示的中国城市设计艺术谈起[J].建筑史论文集(第12集),2000(1).

[3]赵晔.吴越春秋[M].薛耀天,译注.天津∶天津古籍出版社, 1993.

[4]董鉴泓.中国城市建设史(第三版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[5]王安安,吴强.浅谈构图美学原则在中国古代城市平面布局中的应用[J].美与时代,2007(7).

[6]张驭寰.北宋东京城复原研究[J].建筑学报,2000(9).

[7]张凡,卢济威.发扬历史文化的城市设计方法初探[J].新建筑,2009(2).

[8]中国城市规划设计研究院,滁州市城乡建设规划设计院.凤阳县城新城区城市设计[Z].2009.

B83

A

侯伟,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生。