“陈仲儒论乐”中的“清商三调”

文‖成 军

“陈仲儒论乐”中的“清商三调”

文‖成 军

关于《魏书·乐志》“陈仲儒论乐”中的“清商三调”问题,音乐学界存在两种声音:一方认为是指三种调式,另一方认为应指三种调高。通过对相关史料的解读与分析,“陈仲儒论乐”中的“清商三调”应指三种调高。

“陈仲儒论乐”;清商三调;三种调高;旋宫转调

“清商三调”是清商乐专题研究中的一个重要内容。杨荫浏先生作为中国古代音乐史学研究的重要开拓者,对“清商三调”理论也是饶有兴趣。从目前搜集整理的资料来看,杨荫浏先生早在20世纪50年代就明确提出“清商三调”乃为“三种调式”。其《中国音乐史纲》说:“清商三调,据魏书乐志陈仲儒所奏‘瑟调以角为主,清调以商为主,平调以宫为主’则似乎是以宫调的性质得名的……清商三调之用相和方式唱奏者,可名相和歌;而相和歌之由三调调式构成者,亦可称清商三调。”[1]96

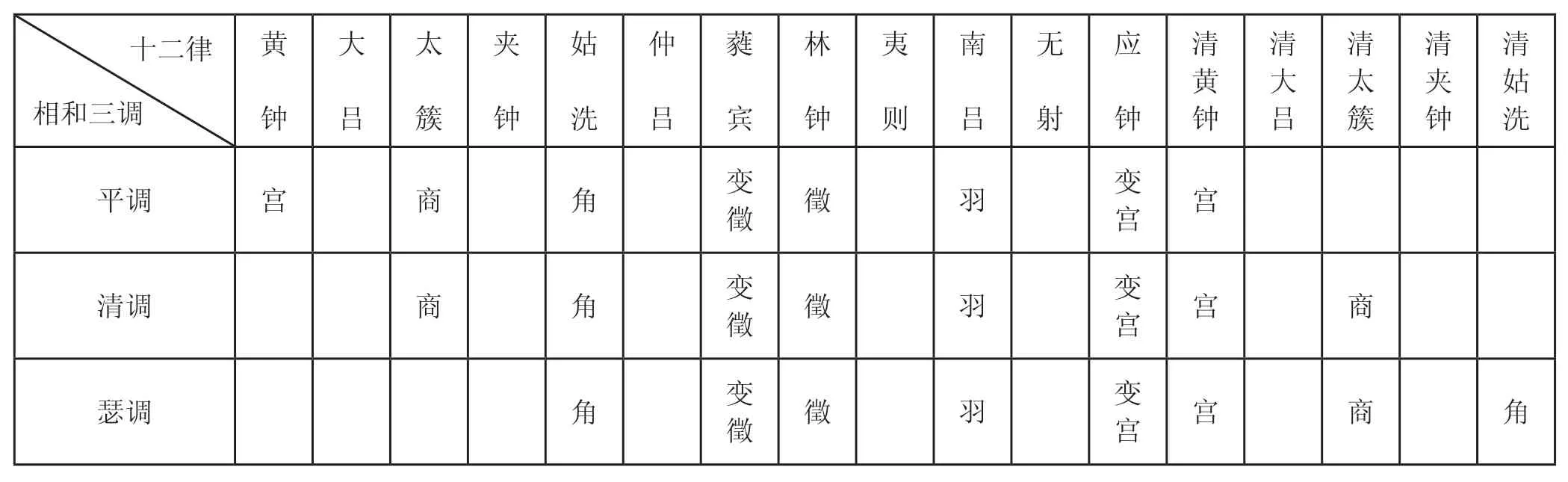

20世纪60年代,杨先生在《中国音乐史纲》一书的基础上初步完成了《中国古代音乐史稿》(简称《史稿》)的修缮工作。这期间,杨先生的一系列研究成果都在《史稿》中有所体现,尤其是对“清商三调”理论作了较为深入的探究。杨先生说,所谓“三调”,就是平、清、瑟三调,以宫为主的平调相当于fa调式,以商为主的清调相当于soi调式,以角为主的瑟(角)调相当于la调式。[2]132-133为便于理解,杨先生对相和三调(笔者按:历史上的“三调”多被称为“清商三调”,本无“相和三调”之说。)制作了一个表格:

十二律相和三调黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟清黄钟清大吕清太簇清夹钟清姑洗平调宫 商 角 变徵徵 羽 变宫宫清调 商角变徵徵 羽 变宫宫 商瑟调 角变徵徵 羽 变宫宫 商 角

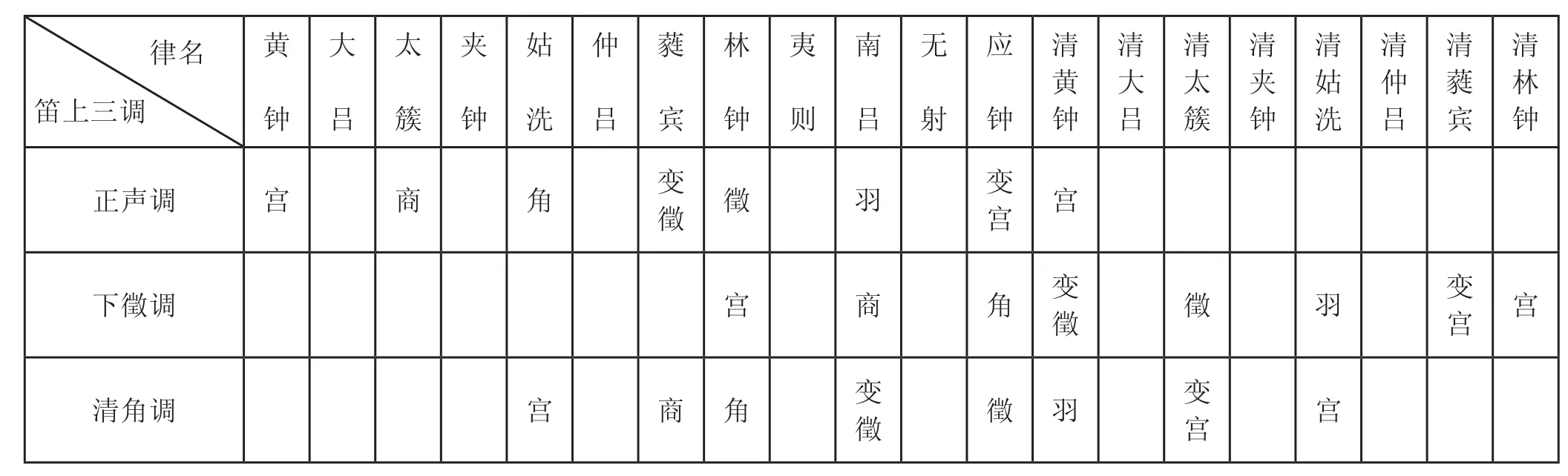

其后,杨先生又着重分析了荀勖“笛上三调”理论,进而认为:“其十二支笛,每笛适于演奏一宫,每笛上的三种调,看作三种调式更为合理。”紧接着,杨先生又把“笛上三调”与“清商三调”作一比对,并得出了这样的结论:“这里的正声调就是一个古音阶,相当于现代的fa调式;下徵调就是一个新音阶,相当于现代的do调式;清商调相当于现代的la调式。以笛上的三调和相和三调或清商三调相比,正声调就是平调;清角调就是瑟调;只有下徵调是一新的调式。”[2]171-172与此同时,杨先生对“笛上三调”之音阶调式也列了一个表格:

律名笛上三调黄钟大吕太簇夹钟姑洗仲吕蕤宾林钟夷则南吕无射应钟清黄钟清大吕清太簇清夹钟清姑洗清仲吕清蕤宾清林钟正声调 宫 商 角 变徵徵 羽 变宫宫下徵调 宫商角变徵徵羽变宫宫清角调 宫商角变徵 徵羽 变宫宫

可见,杨先生把荀勖“笛上三调”看作三种调式,并将其作为“清商三调”亦为三种调式的重要依据。笔者认为,荀勖“笛上三调”当指三种调高。具体论证细节,请查阅近期包括笔者《清商三调研究综述》在内的相关文论,此处不再赘述。据此,把“笛上三调”作为支撑“清商三调”乃为三种调式的立论依据是站不住脚的。

《魏书•乐志》较为完整地记录了“陈仲儒论乐”中的“清商三调”理论。杨先生也正是运用《魏书•乐志》等相关史料认为“清商三调”是指三种调式的。为了全面了解“陈仲儒论乐”中的清、平、瑟三调理论以及进一步探寻“清商三调”的本来面目,兹将该文主要文字奢录于下:

先是,有陈仲儒者自江南归国,颇闲乐事,请依京房,立准以调八音。神龟二年夏,有司问状。仲儒言:前被符,问:“京房准定六十之律,后虽有器存,晓之者鲜。至熹平末,张光等犹不能定弦之急缓,声之清浊。仲儒授自何师,出何典籍而云能晓?”但仲儒在江左之日,颇爱琴,又尝览司马彪所撰《续汉书》,见京房准术,成数然,而张光等不能定。仲儒不量庸昧,窃有意焉。遂竭愚思,钻研甚久。虽未能测其机妙,至于声韵,颇有所得。度量衡历,出自黄钟,虽造管察气,经史备有,但气有盈虚,黍有巨细,差之毫牦,失之千里。自非管应时候,声验吉凶,则是非之原,谅亦难定。此则非仲儒浅识所敢闻之。至于准者,本以代律,取其分数,调校乐器,则商易辨。若尺寸小长,则六十宫商相与微浊,若分数加短,则六十徵羽类皆小清。语其大本,居然微异。至于清浊相宣,谐会歌管,皆得应合。至积黍验气,取声之本,清浊谐会,亦须有方。若闲准意,则辨五声清浊之韵;若善琴术,则知五调调音之体。参此二途,以均乐器,则自然应和,不相夺伦。如不练此,必有乖谬。案后汉顺帝阳嘉二年冬十月,行礼辟雍,奏应钟,始复黄钟作乐,器随月律。是为十二之律必须次第为宫,而商、角、徵、羽以类从之。寻调声之体,宫商宜浊,徵羽用清。若依公孙崇止以十二律声,而云还相为宫,清浊悉足,非唯未练五调调器之法,至于五声次第,自是不足。何者?黄钟为声气之元,其管最长,故以黄钟为宫,太簇为商,林钟为徵,则宫徵相顺。若均之八音,犹须错采众声,配成其美。若以应钟为宫,大吕为商,蕤宾为徵,其商、角、羽并无其韵。若以中吕为宫,则十二律内全无所取。何者?中吕为十二律之穷,变律之首。依京房书,中吕为宫,乃以去灭为商,执始为徵,然后方韵。而崇乃以中吕为宫,犹用林钟为商,黄钟为徽,何由可谐?仲儒以调和乐器,文饰五声,非准不妙。若如严嵩父子,心赏清浊,是则为难。若依案见尺作准,调弦缓急,清浊可以意推耳。’但音声精微,史传简略,旧《志》唯云准形如瑟十三弦,隐间九尺,以应黄钟九寸,调中一弦,令与黄钟相得。案画以求其声,遂不辨准须柱以不?柱有高下,弦有粗细,余十二弦复应若为?致令揽者望风拱手。又案房准九尺之内为一十七万七千一百四十七分,一尺之内为万九千六百八十三分,又复十之,是为于准一寸之内亦为万九千六百八十三分。然则于准一分之内,乘为二千分,又为小分,以辨强弱。中间至促,虽复离朱之明,犹不能穷而分之。虽然,仲儒私曾考验,但前却中柱,使入准常尺分之内,则相生之韵已自应合。分数既微,器宜精妙。其准面平直,须如停水;其中弦一柱,高下须与二头临岳一等,移柱上下之时,不使离弦,不得举弦。又中弦粗细,须与琴宫相类。中弦须施轸如琴,以轸调声,令与黄钟一管相合。中弦下依数尽出六十律清浊之节。其余十二弦,须施柱如筝。又凡弦皆须预张,使临时不动,即于中弦案尽一周之声,度著十二弦上。然后依相生之法,以次运行,取十二律之商徵。商徵既定,又依琴五调调声之法,以均乐器。其瑟调以宫(笔者按,“宫”当校为“角”)为主,清调以商为主,平调以宫(笔者按,“宫”当校为“徵”)为主。五调各以一音为主,然后错采众声以文饰之,方如锦绣。[3]2833-2836

通观全文,其涉及的内容主要有四个方面:

第一,陈仲儒自南朝归国北魏,而且参加了刘芳等人组织的乐律讨论。其实,讨论乐律是有缘由的。北魏本是北方的游牧民族,初次建都盛乐(今内蒙古呼和浩特境内),后迁都山西平城(今大同)。至孝文帝拓跋宏时,又于493年迁都洛阳,并随即实施了一系列的“汉化”改革运动。陈仲儒正是响应大规模“汉化”运动之一的“律令”运动而调校乐律,并复制了汉代京房状如琴瑟的校音器——十三弦“准”,文章也用相当篇幅记述陈仲儒是如何复制京房之“准”的。

第二,陈仲儒熟知“琴调”及其“清商三调”理论。晋室南迁,清商乐由盛转衰,但从郭茂倩转引陈沙门智匠《古今乐录》、王僧虔《大明三年宴乐技录》、张永《元嘉技录》以及梁代沈约《宋书•乐志》等相关文献来看,“清商三调”弦歌及其歌舞大曲表演伴随西晋灭亡而辗转流传之东晋南朝。“陈仲儒论乐”的神龟二年为公元519年,离王僧虔大明三年(459年)、张永元嘉年间(424-453)相去不远。又据《中兴馆阁书目》记载,陈朝智匠编辑《古今乐录》应为光大二年(568年),所述自汉至陈朝音乐(1),其中有不少内容涉及清商乐表演艺术。据此推测,陈仲儒当是表演或欣赏过“清商三调”的。不仅如此,作为“颇爱琴”的陈仲儒先生也应熟知“清商三调”理论。张世彬先生曾见日本友人吉川先生收藏一卷有“仲儒”字样的古琴指法,近而认为此卷的作者乃为北魏陈仲儒。[4]483谢孝平先生也曾论及这一指法卷子。他说日本吉川先生的确收藏陈仲儒《琴用手法》一卷,而且还有此卷的复印件。(2)由此可见,陈仲儒不仅是一位古琴大家,而且对源起于琴瑟等弦乐器上旋宫表演的“清商三调”及其“琴调”理论,当是“心知肚明”的。

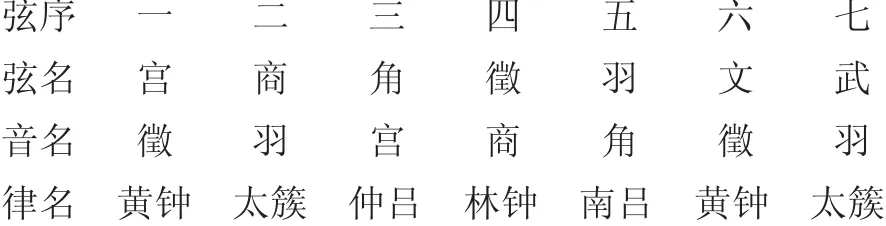

第三,中国古琴音乐流行两种“正调调弦法”。“调声之体”,陈氏尊寻“宫商宜浊,徵羽用清”的原则。陈氏认为“黄钟乃声气之源”,反映在“琴调”理

论上,他认为一弦为宫的黄钟调乃为正调。其七弦琴五音次第为:

《伯牙鼓琴图》(局部) 王振鹏[元]

但是,公孙崇尊“仲吕均弦法”为正调。陈氏云“而(公孙)崇乃以仲吕为宫,犹用林钟为商,何由可谐?”尽管陈仲儒并不赞成公孙崇仲吕均正调旋法,但事实说明,当时应有不少琴家推崇仲吕均为古琴正调弦法。仲吕均正调旋法,即是三弦为宫的仲吕调,然后依次旋得其它“琴调”。仲吕均七弦琴五音次第为:

第四,陈仲儒通过京房律准来调校乐器,并结合“琴调”理论校得各以一音为“主”的清、平、瑟三调。该文说“依琴五调调声之法,以均乐器”,说明古琴宫、商、角、徵、羽五条弦分别为均(即宫),乃可确立五种调高。而清商乐只有清、平、瑟三调,占据其中的三条弦。可见,古琴上实践的“清商三调”应是据弦称调。

不仅如此,该文“瑟调以角为主,清调以商为主,平调以徵为主”(3)之三“主”乃指均主,即调高。在音乐历史长河中,人们时常将“宫”等同于“主”,乃宫即主,主即宫。最早见于《国语》伶州鸠对周景王问:“夫宫,音之主也,第以及羽。”[5]64成书于汉代的《淮南子》其“原道训”篇云:“故音者,宫立而五音形焉”;其“坠形训”篇也云:“音有五声,宫其主也。”[6]30、146《五代史•乐志》载王朴奏疏说:“十二律中旋用七声为均,为均之主宫也,徵、商、羽、角、变宫、变徵次焉。发其均主之声,归严本音之律,七声迭应而不乱,及成为调。”当然,“宫”为五音之“主”,是与我国传统的乐律学休戚相关的。约成书于公元前4世纪的《管子•地员篇》就讲述了宫生徵,徵生商、商生羽、羽生角的五音相生过程。宫定,乃其它四声皆定也。可见,“主”之所以为宫,是由宫的主导地位决定的。此外,从“陈仲儒论乐”的上下文语境来看,“主”也指“宫”。宫音确定之后,方能“错采众声,以文饰之”,即“声成文,谓之音”。该文之“主”,乃指“均主”,故“清调”、“平调”、“瑟调”乃指三种调高。

当然,“清商三调”乃指三种调高,除“笛上三调”、“陈仲儒论乐”之外,其它证据还很多。《楚辞•惜誓》云:“二子擁(拥)瑟(琴)而调均兮,余因称乎清商。”这条史料明确指出了清商三调的乐学本质——拥瑟(琴)调均,我乃称之为“清商”。可见,清商(三调)当因旋宫转调而得名。曹操《秋胡行》云:“弹五弦之琴,作为清角韵。”“韵”,即“均”(yun),故“清角”调乃指调高。同理,清商、清徵(笔者按,清徵,即平徵、平调)两调也应指调高。阮瑀《筝赋》云:“平调足均,不疾不徐……曲高和寡,妙妓难工。”“平调足均,不疾不徐”,乃言其曲的调子若为平调,速度不快不慢,演唱起来得心应手。嵇康《琴赋》云:“正声奏妙曲,扬白雪,发清角……初涉绿水,中奏清徵……激清响以赴会,何弦歌之绸缪。于是曲引向阑,衆音将歇。改韵易调。竒(奇)弄乃发。”史料表明《白雪》、《绿水》等乐曲分属不同的乐调,演奏之时须改均变调。故“清角”、“清徵”都表调高。侯瑾《筝赋》云:“于是急弦促柱,变调改曲。卑杀纤妙,微声繁缛。散清商而流转兮,若将绝而复续。”“变调改曲”,即旋宫转调是为了演奏不同调高的乐曲。换句话说,不同调高的清商乐曲在演奏之时,须变调调弦。不仅如此,后世琴家所云的“清调”、“商调”、“角调”、“宫调”、“徵调”等,也均指调高。

注释:

(1)王应麟《玉海》(卷105)“陈《古今乐录》”条引。

(2)详见1987年《中外关系史论丛》第二集。

(3)成军《“平调”考辨》(《南京艺术学院学报》,2013年第1期)一文据“平徵调”《上留田行》乐曲、相关琴调琴曲以及平调笙等相关证据对“平调”进行了校勘与考证,认为“平调”应“以徵为主”。不仅如此,笔者认为“清商三调”就是《韩非子•十过》中记载的清商、清角、清徵三调。清调以商为主,简称“清商”;瑟调以角为主,简称“清角”;平调以徵为主,简称“清徵”,三调都冠一“清”字,一并简称“清商三调”。

[1]杨荫浏.中国音乐史纲[M].上海:上海万叶书店,1952.

[2]杨荫浏.中国古代音乐史稿[M].北京:人民音乐出版社,1981.

[3]魏收.魏书(卷190)[M].北京:中华书局,1974.

[4]张世彬.清商三调新解[M]//中国音乐史论述稿.香港:友联出版社,1975.

[5]左丘明.国语[M].华作,编译.喀什:维吾尔文出版社,2002.

[6]刘文典.淮南鸿烈集解[M].北京:中华书局,1997.

J60

A

2012年度河南省哲学社会科学规划项目“清商三调研究”(2012CYS005)。

成军,周口师范学院副教授,南京艺术学院博士研究生。