秋大豆栽培地斜纹夜蛾卵块分布型研究及卵量调查

付永文

(浙江三门县浦坝港镇农业技术服务站,318000)

在斜纹夜蛾的预测预报中,掌握其田间卵量消长是虫情预报的主要依据[1]。空间分布型是昆虫种群的重要属性之一,揭示了种群个体某一时刻的行为习性和诸环境因子的叠加效应。对昆虫种群空间分布型进行研究,在昆虫生态学方面有重要意义,对抽样技术、害虫防效评价及预测预报等也有重要意义[2,3]。斜纹夜蛾(Spodoptera lituraFabricius)是一种重要的农业害虫,在我国多数省份均有分布。20世纪90年代中期后,受斜纹夜蛾寄主作物面积的扩大和气候变暖等因素影响,在浙江省已成为为害十字花科和豆科蔬菜的主要害虫[4~7]。目前,斜纹夜蛾幼虫在各种作物上的分布型研究国内已有较多报道,但卵块在大豆栽培地的分布型如何研究较少。我国地域辽阔、地形多样、一家一户小地块种植与承包大户大地块种植并存。1979年至今,浙江三门县多为农户小地块种植秋大豆,且区域内多作物并存,为寻找卵量调查方法,实施农业部启动的“无公害食品行动计划”[8],笔者进行了斜纹夜蛾卵块分布型及原因研究。

1 材料与方法

1.1 调查方法

2013-2014年在浙江三门县浦坝港镇沿赤、涅浦2个地区,调查面积为400~1 667 m2的开花鼓荚期秋大豆栽培地共 23块,20丛(长×宽=40 cm×400 cm)大豆为一个样方(统计单位),采用网格式取710个样方,逐丛逐株逐叶调查斜纹夜蛾卵块数,各样方的卵块数分地块按样方方位格子式记载。

1.2 分析方法

以每一个地块卵块统计数为一组和同期多个地块卵块统计数为一组,分析秋大豆各个地块和区域的卵块分布型。

①卵块空间分布型的聚集度指标法[9~13]a.扩散系数C。C=S2/m,当C>1时,为聚集分布;当C=1时,为随机分布;当C<1时,为均匀分布。

b.丛生指标I(Davidt&Moore)。I=S2/m-1,当I<0时,为均匀分布;当I=0时,为随机分布;当I>0时,为聚集分布。

c.负二项系数K。K=m2/(S2-m),当K<0 时,为均匀分布;当K>0时,为聚集分布;当K趋于无穷时,为随机分布。

d.Cassie 指标CA。CA=(S2-m)/m2,当CA=0 时,为随机分布;当CA>0 时,为聚集分布;CA<0 时,为均匀分布。

e.平均拥挤度m*。m*=Σmj(mj-1)/Σmj。当m*/m=1时,为随机分布;当m*/m>1时,为聚集分布;当m*/m<1时,为均匀分布。

f.扩散型指数Iδ。Iδ=nΣxi(xi-1)/N(N-1),式中n为抽样数,N为总虫数,X为第i个样方中的虫数,当Iδ=1 时,为随机分布;当Iδ>1 时,为聚集分布;当Iδ<1 时,为均匀分布。

上述中,S指标准差;S2指方差;m指平均数(样方的平均卵块数);m*为平均拥挤度,指平均在一个样方内每个个体的拥挤程度,强调个体的平均。CA即CA值法,是负二项系数K值的倒数,是空间分布型判断方法的一种,比K值法判断方便。

②卵块空间分布型的回归分析法 a.Iwao的M*-M 直线回归法[14,15]。Iwao 等[14]提出以M*=α+βM回归式来检验聚集度指标,其中,M*为平均拥挤度,M为平均数。式中,α为分布的基本成分按大小分布的平均拥挤度,当α=0时,分布的基本成分为单个个体;当α>0时,个体间相互吸引,分布的基本成分为个体群;α<0时,分布的基本成分仍是个体群,但个体间相互排斥。式中,β为分布基本成分的空间分布图式:β<1,种群为均匀分布;β>1,种群聚集分布;β=1,种群为随机分布。

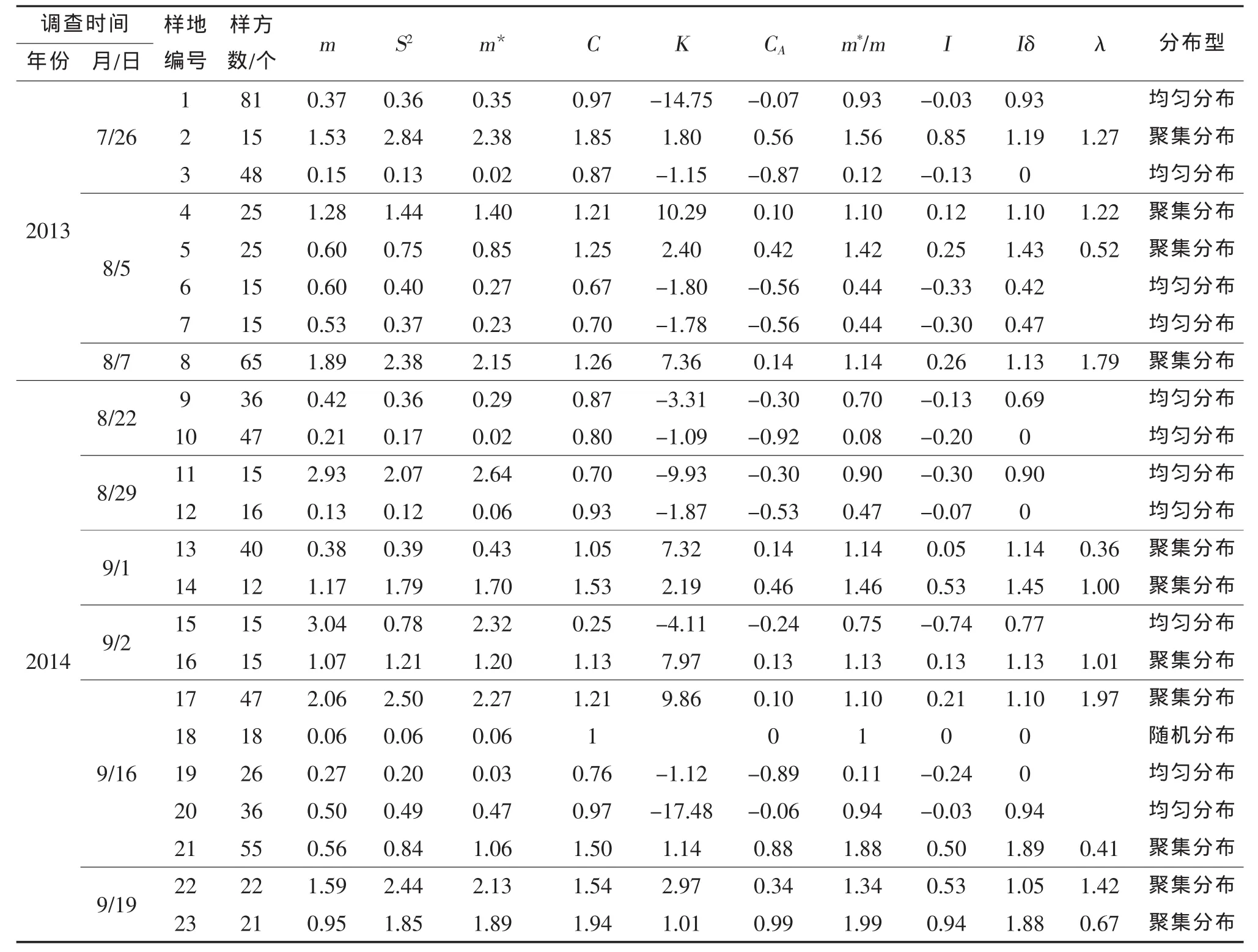

表1 23个大豆栽培地斜纹夜蛾卵块聚集度指标分析(沿赤、涅浦)

b.Taylor 幂法则[16,17]。Taylor[16]提出 以平均 数M的对数和方差S2的对数组建回归式:logS2=logα+βlogM,来判断种群的空间分布型。式中,α、β为引入的参数。当 logα=0,β=1 时,为随机分布;logα>0,β>1 时,为聚集分布;logα<0,β<1 时,为均匀分布。

③聚集原因分析 比较各种生态环境下秋大豆各地块、区域内的卵块分布结构,进一步采用聚集度均数公式:λ=÷2K×r来判断。当λ<2,聚集是由环境条件引起;λ≥2,聚集是由昆虫习性以及环境条件因素综合所致[3]。

表2 大豆斜纹夜蛾卵块在区域聚集度指标分析(沿赤、涅浦)

表3 斜纹夜蛾卵块在大豆区域分布型分析(沿赤、涅浦)

2 结果与分析

①卵块分布型 由表1可知,23块秋大豆栽培地块,卵块呈聚集、均匀、随机分布的分别为11块、11块和1块。

②区域调查结果 由表2可知,区域调查8次,其中,6次呈聚集分布,2次呈均匀分布。

③区域分布型 表3结果显示,在3次区域分布型调查中,以M*=α+βM模型回归计算,β>1,说明斜纹夜蛾卵块在秋大豆栽培区域中是聚集分布的;α<0,说明分布的基本成分仍是个体群,但个体间相互排斥。以logS2=logα+βlogm模型回归计算,有2次区域调查结果β>1,说明卵块呈聚集型分布,1次区域β<1,说明为均匀分布,与6个聚集度指标和直线回归测定的聚集分布不一致,可能与调查地块不多有关,仍服从多个指标将其归为聚集分布型。聚集度均数λ<2(表1、2),说明聚集是由环境引起,如植株个体和群体大小、气象和立地条件(地形、土壤类型与干湿度),以及周边的岸、沟、作物或植物种类及其生育期等。

3 小结

研究显示,在多种作物并存区域的地块种植秋大豆,斜纹夜蛾卵块在区域呈聚集分布,聚集分布地块与均匀分布地块数量相等。分析呈区域聚集分布可能是区域内环境差异引起,如平原、山地、作物和野生植物类型及其生育期,还有各地块大豆生长存在差异等,说明非寄主作物能增加其附近地块的卵量。地块分布型不同可能与其周边环境有关,若周边是非寄主作物或植物,则多数呈聚集型分布;若周边是寄主作物或植物,则多数呈均匀型分布;若有明显岸、沟为界的地块,则靠边缘大豆植株着卵量较多(大地块明显),多数呈聚集型分布。在调查的23块大豆栽培地中,有2块地四周是非寄主作物和植物,这2块地卵量最高,但呈均匀型分布,因此,调查时应增加靠近非寄主的秋大豆地块,并对靠近地块边的大豆植株进行调查,可及时掌握卵发生信息[3],按立地环境差别,分区分类,用聚集和均匀型2种取样技术,分别调查对应类型地块,能准确获得大豆栽培地斜纹夜蛾卵量数和各类型地块卵量数的差异,有利于分类指导科学防治,对提高防治效果、降低成本、减少污染、降低害虫抗药性和提高农产品质量安全有重要意义。

[1]刘定忠,余昌喜,王荣龙.简化棉铃虫查卵方法的研究与应用[J].植保技术与推广,2002(2):5-7.

[2]黄立飞,杨朗.甘蓝地主要害虫的空间分布型研究[J].广西农业科学,2007,38(3):275-278.

[3]付永文,章金明,李姣,等.青花菜地斜纹夜蛾卵块分布型探讨[J].浙江农业科学,2014(4):543-545.

[4]陈庭华,陈彩霞,蒋开杰,等.斜纹夜蛾发生规律和预测预报新方法[J].昆虫知识,2001,38(1):36-39.

[5]贝亚维,茹水江,陈笑芸,等.温度对斜纹夜蛾生长发育和存活的影响[J].浙江农业学报,2001,13(4):197-200.

[6]汪恩国,刘伟明.西兰花苗期斜纹夜蛾发生与防治指标的探讨[J].浙江农业科学,2012(3):603-605.

[7]付永文,章金明,何贤超,等.三门县青花菜主要害虫消长动态[J].浙江农业科学,2013(7):839-842

[8]范小建.加大无公害食品行动计划实施力度全面提高我国农产品质量安全水平[J].中国植保导刊,2004(1):5-7.

[9]Waters W E.A quantitative measure of aggregation in insects[J].Journal of Economic Entomology,1959,52:180-184.

[10]丁岩钦.昆虫数学生态学[M].北京:科学出版社,1994:256-270.

[11]尹汝湛.生物统计学[M].北京:北京师范大学出版社,1985.

[12]张茂新,梁广文.黄曲条跳甲幼虫空间分布型及抽样技术研究[M]//李典漠.走向21世纪的中国昆虫学.北京:中国科学技术出版社,2000:489-492.

[13]唐启义,冯明光.实用统计分析及其DPS数据系统[M].北京:科学出版社,2002:202-204.

[14]Iwao S,Kuno E. An approach to the analysis of aggregation pattern in biological populations[J].International Symposium on Stat Ecol New Haven,1971(1):461-513.

[15]徐汝梅.昆虫种群生态学[M].北京:北京师范大学出版社,1987:8-27,38-58.

[16]Taylor L R.Aggregation,variance and the mean[J].Nature,1961,189:732-735.

[17]丁岩钦.昆虫种群数学生态学原理与应用[M].北京:科学出版社,1980:97-106.