跨文化视野下的中美法制类电视节目比较研究

王绵绵

(浙江传媒学院,浙江 杭州 310018)

跨文化视野下的中美法制类电视节目比较研究

王绵绵

(浙江传媒学院,浙江 杭州 310018)

在中国与美国,人们对法制的认知与表达千姿百态,但依法治国无疑已成为两国人民普遍接纳的治国理念;如何通过电视节目传播法治观念与法律知识,是两国媒体工作者的共同命题。中美法制类电视节目无论在节目类型、叙事内容还是同期声剪辑上,都存在巨大差异,折射出社会效益与商业效益的对立。本文在文化视野下,探讨两国法制节目的差异及其文化根源,为我国法制类电视节目未来发展寻求启示与警示。

法制类电视节目;跨文化研究;社会效益;价值观导向

20世纪以来,电视逐渐成为了人类社会的主导叙事方式,电视节目不仅紧随社会潮流与主流意识形态,同时也折射出相应的文化体制,当仁不让地成为普法运动的主要手段。如何通过电视节目有效传播法治意识与法律知识,成为中美两国媒体的共同命题。对两国法制类电视节目的比较研究,揭示出二者在节目类型与叙事题材上的差异,反应了商业效益与社会效益、猎奇吸引与尺度把握的多重对立。

一、节目类型对比:社会效益与商业效益

一切叙事策略必先以内容为依托,中美两国法制节目类型的分布情况体现出不同的侧重点,如表1所示。

表1 中美法制类节目对比表

在当代中国,最火热的法制节目类型是以中央电视台《今日说法》为代表的谈话类节目。此类节目注重社会服务功能,主持人串词引导较多,几乎每期节目都有著名的法学专家或律师担纲,针对案例指出所适用的法律条文、量刑以对相关法律问题作出解释。谈话类节目形式将法律课堂移至电视屏幕,通过传播法理精神,对观众的思想行为产生潜移默化地引导和规范,提升观众自我净化和自我批判的能力,有效地达到了舆论引导、普法教育的作用,实现了较好的社会效应。随着《今日说法》在收视率上大获成功,“以案说法”式的谈话节目在全国各地竞相推出,如中央电视台财经频道的《举案说法》、浙江电视台经济频道《给你说法》以及南京电视台《有请当事人》等。

与此相反,法制谈话类节目在美国主流电视节目中几乎消声匿迹。大众卫星有线电视公司(C-SPAN)曾播出过的谈话节目《美国与法庭》,也于2010年停播。纵观当下美国主流法制节目,均较少引入专家对案件及其意义进行评论,主持人一般也只承担串场的角色。

较之中国,美国法制类电视节目更注重节目的商业效应,即节目的收视率以及所带来的广告投资收入,促使美国法制节目向娱乐化的方向发展。例如,美国法庭频道(Court TV)创建之初以“公众服务”为旗号,但是在市场压力下不断调整节目策略,于2004年分成两个部门:“新闻”部门,在关注美国最有新闻价值和最具争议的法律诉讼的同时,不忘捕捉和炒作各类娱乐圈新闻,增强节目对观众的吸引力;另一分支,即“严肃娱乐”部门,负责在黄金时段播出法律题材真人秀、影视剧及模仿秀节目等能够吸引更多收视群体的内容。

法律题材电视剧也是美国众多电视台吸引观众的重要法宝,在市场中拥有巨大的份额。仅2014年就有《金装律师》(Suits)等九部法律题材电视剧在美国播出。相比之下,中国法制题材电视剧的市场份额则小之又小,2014年度搬上电视荧屏的仅三部。

美国的法制类娱乐节目并不仅限于法制类电视剧。例如《好莱坞热线》(Hollywood Heat)、《审判好莱坞》(Hollywood Justice)与《名人正义》(Celebrity Justice)等节目,以明星的法律相关新闻案例为素材,但并不过多关注司法程序,风格轻松活泼,从主持人的主持风格到摄像方式,从剪辑手法到宣传语,都显得明快、时尚,娱乐化的节目氛围浓厚。在美国大获收视成功的法制类娱乐节目还有模拟庭审类,如《法官朱蒂》(Judy Sheindlin),主持人朱蒂·谢德琳曾经是职业法官,有着丰富的庭审经验。节目以模仿法庭审判的形式,为嘉宾解决日常生活中的小纠纷。

除法制类电视剧外,中国很少有电视节目将法制题材进行娱乐化包装,不过这样的法制节目也不适合中国国情。我国目前处于社会主义建设的初级阶段,法律制度还未健全,很多民众对法律制度理解尚浅。在节目中参入过多的娱乐互动,极易削弱法治的传播效果,牺牲节目的弘法力度。娱乐化是把双刃剑,中国电视工作者在追求形式创新的同时,还应牢记服务社会的使命,坚持社会效益第一位,才能趋利避害。

二、叙事题材选择:尺度把握与猎奇吸引

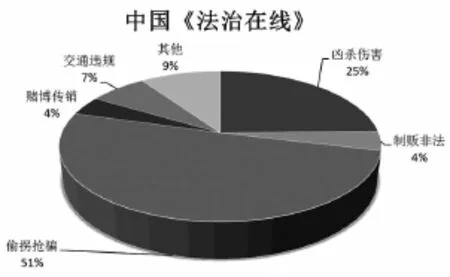

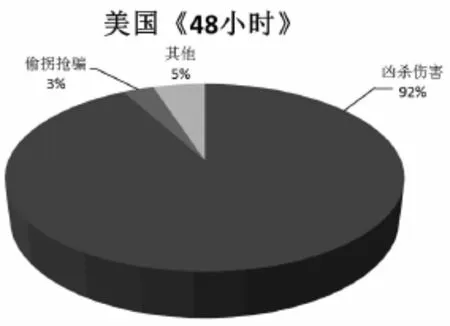

关于中美两国法制节目侧重点的迥异,从各期具体的题材选择中也可见一斑,以两国新闻资讯类法制节目为例,分析中国中央电视台的《法治在线》与哥伦比亚广播公司(CBS)的《48小时》(48Hours)2014年全年的节目题材,比较结果如图1与图2所示。

研究发现,在美国《48小时》栏目中,凶杀等重大社会危害题材显示出压倒性的数量优势,包括凶杀、暴力、纵火、性侵等;与此相反,《法治在线》关注最多的则是与百姓日常生活休戚相关的题材,如偷盗、诈骗、赌博、传销和交通违规等。

图1 中国《法治在线》内容分布图

图2 美国《48小时》内容分布图

众所周知,美国新闻媒介运作的主要动力是新闻媒介的个体利益,即商业效益,实现的基本途径就是吸引广告投放,而广告商最在意的是节目收视率。这就要求美国电视栏目在提高收视率上下更多功夫,抓住观众的猎奇心理,满足其需要。J·赫伯特·阿特休尔曾指出:“人们向媒体投入时间、精力,目的是满足自己的欲望或需要。”[1]美国法制节目吸引观众的诀窍,除了大量播报凶杀案件,还包括炒作名人案件,以及涉及性侵、情感、儿童绑架及安乐死等特别案件,或报道尖锐的政治问题、侵犯他人名誉、私生活等新闻。一切为凸显节目的观赏性,以吸引观众,获得了收视率的成功和广告商的青睐。美国法制节目以市场效益为导向,过度重视节目观赏性,很可能制约题材的广泛选择。早在几年前便有学者呼吁:“在弘法而非猎奇的前提下,法治节目报道的题材要宽泛,不要老是着眼于刑事案件的报道,应将法律与社会大背景联系起来,关注飞速变动中的人的命运,尊重人的价值,表达人的呼声,体现法理中人的因素。”[2]

观众对法制节目的需要是多样化的,我国处于法制社会建设初期,中国观众观看法制节目除了猎奇的心理需要,更重要的是获得法律知识,学会在日常生活中运用法律解决具体问题。过多地播放凶杀伤害等重大刑事案件,容易将观众的注意力吸引到案情的扑朔迷离与刑侦过程的千回百转上,忽视法制节目的本来价值,普法效果大打折扣。此外,过多地播放凶杀等重大社会危害案例会严重削弱民众的安全感。上世纪 70年代美国公共卫生局长报告《电视与成长——电视暴力的影响》曾得出重要结论:电视节目中充斥的暴力内容增大了人们对现实社会环境危险程度(遭遇犯罪和暴力伤害的概率)的判断。[3]报告指出,尽管人们在现实生活中遭遇暴力事件的概率低于 1%,但许多人偏向于认为这种可能性在 10%以上,这一估计大大超过客观现实的可能性,而更接近于电视画面中的“社会景象”。在电视法制节目中大量展示犯罪细节极易引发负面的社会效应,不利于社会稳定,也与中国现阶段建设和谐社会的目标相冲突。

法制节目的社会职责是保护民众、打击犯罪,内容难免涉及犯罪等社会丑恶现象,这使得法制类电视节目成为异常敏感的阵地,因此,法制节目对素材选取尺度把握显得尤为重要,稍不留神就变成“恐怖凶案大杂烩”。与美国的现状相比,以《法治在线》为代表的中国法制节目将尺度把握得恰到好处。《法治在线》2014年所报道的新闻事件中,除了部分特别报道外,与普通老百姓生活息息相关的新闻事件占总节目的63.81%,而与杀人、性侵、拐卖、贩毒、纵火、交通肇事等相关的暴力凶杀案件仅占总节目的46.67%,真正涉及杀人案的节目只有 13.33%,贩毒1.9%,完全涉及社会黑帮恶势力的不到1%。这种比例有利于营造积极和谐的舆论导向,把节目办成抑恶扬善、褒美贬丑的精神文明阵地。

三、结语

美国法制类电视节目凭借丰富的内容和多样化的形式成为美国电视节目的主力之一,其成功经验为中国法制节目未来的发展带来启示。例如,在题材开发上趋向多样化,除了常见的公安、法院、交通、武警领域,还可以涉足消防、缉私、海关、法医、检查机构等,另外,节目形式也应具有多样性,美国注重公众服务效益的节目形式值得借鉴。例如,福克斯电视台(Fox)长盛不衰的王牌节目《全美通缉令》,定期播报尚未缉拿归案的犯罪嫌疑人的特征,号召观众提供线索,帮助警方缉拿逃犯。这类节目样式与中国法制节目的定位相契合,社会效益和经济效益并重,值得借鉴。

在借鉴学习的同时,中国的电视节目工作者还要注意把握分寸,结合我国的特殊国情。我国法律体系尚未健全,司法独立还没有真正地实现,观众对电视节目中反应的社会阴暗面、暴力犯罪和极端观点的宽容度与承受力也比较有限。在此情况下,照搬美国式的新闻自由,可能会对观众造成心理误导,损害执法机关的权威形象,严重干扰司法体系的正常运作。中国的法制节目必须从叙事策略入手,对观众进行必要的引导,保证法制节目普法宣传的社会效益。

当前,我国处于社会转型时期,社会发展尚不平衡,人民群众面临诸多矛盾、冲突与纠纷,渴望了解法律知识,获得法律服务。在此背景下,法制类电视节目成为了中国法制建设的重要组成部分。当代中国社会对法制类电视节目的根本需求,就是普及法律知识、宣传法理精神、弘扬守法意识、维护法律体系正常运作,因此,在我国具体国情下,评价法制类电视节目的价值,最重要的指标是节目的社会效益,即能否通过大众传媒手段有效地满足中国法制建设的客观需求,在收获收视率的同时,协调好公民权益关系,为社会提供有效的宣泄、平衡渠道。

[1]江世明.《今日说法》故事化叙述方式之利弊[J].新闻知识,2013,(2):73-74.

[2]徐寿松.电视法制节目的五大问题[J].新闻大学,2001,(2):73-76.

[3]吴文虎.传播学概论[M].武汉:武汉大学出版社,2000.283.

[4]郭树理,刘冰.“舆论监督、新闻炒作与刑事司法”[J].天水行政学院学报,2002,(2):56.

【责任编辑:王 崇】

G222.3

A

1673-7725(2015)04-0236-04

2015-03-15

本文系2014年浙江传媒学院校级科研项目“中美法治类电视节目叙事策略之跨文化比较研究”(项目编号:ZC14XJ051)的研究成果。

王绵绵(1988-),女,浙江温州人,助教,主要从事美国文学与文化研究、叙事学研究、加勒比英语文学研究。