宏村与黄山有感

石江山

我们登黄山的时候,经常和朋友们一起拍照,微笑着,有时又略显尴尬地等待手机快门键的按动,希望将黄山融入记忆,与朋友分享。诗歌可以将这样的时刻提炼成清晰的意象,比如被迷雾裹石、风吹枝低,但诗歌所能做的远远不止这些。我一回到美国就写了几首关于宏村和黄山美景的短诗,但我越写越担心,觉得自己是在走捷径。宏村和黄山触动了我的内心,让我思考.诗歌是否能够以一种比照片更为深刻的方式来将我们与这座山联系在一起?思考的结果带来了这次诗学历程,部分是散文,部分是冥想,部分是诗歌,部分是其他内容,我希望大家可以追随诗歌的神秘穿越黄山的视觉意象,从而找到一种与黄山之间更为深层、更为根本的联系。在下面的诗中,我的目标是让黄山改变我,不是将黄山变成一首“风景诗”,而是学会如何在语言中创造一个空间,感遇比视觉范围更为广阔的世界。我想把这些诗献给北京大学的陈晓明和蒋朗朗、中坤诗歌基金会的创立者骆英、《诗歌月刊》主编王明韵,以及宏村村委会主任汪菊媛,感谢他们的盛情邀请, “驻村诗人”的经历让我受益匪浅。

当我走下缆车,踏上黄山的小径,亲眼目睹云卷如水一般在松树张开的枝桠间流淌,旋转着吞没我们视线之外的岩石世界,我感觉脚下也随之翻转,几乎倾覆。我拿出手机拍了一张照片,然后看着小小的屏幕显现出刚才抓拍的微缩风景。它不是山,而是一张照片,太小、太含蓄,两者大相径庭。但我们又能做什么呢?我们如何才能感遇这座山?它的全部和无限只可意会不可言传。身处悬崖峭壁,周围的白云与我们所用来描述白云的词完全不同。我们如何才能完整地感遇此地?人类能否超越拍照而有所进展?我不知道,但是如果我们可以的话,我相信我们会在诗歌中找到答案。

在我的成长过程中,我曾痴迷于道家炼丹图(我的继父在美国传授中国功夫和气功),我在内丹语言中发现了一种语言,可以传达我对于欧扎克山脉的感受。欧扎克山脉是美国最古老的山脉之一,我在那里长大,在荒野中徒步,在洞穴中探寻。你可能会问:这些是如何联系到一起的?我觉得,是炼丹图用语言来指向自身之外的方式,到达语言的尽头而万物新生。我喜欢它们用语言祈求黑暗,不是把黑暗作为一种恶或是恐惧之所,而是我们可能看到全新事物的地方。当我在看这些图时,我充满希望,觉得语言之中或语言之下可能有一扇门、一个空间,我们也许可以悄悄进入另外一种方式来与世界相遇,超越语言的控制和视觉的局限,与现象相遇,而不必强迫一切进入由我们自己的渺小所决定的单位。我在寻求一种诗歌,可以让世界无法测量的质量延伸人类的意识,延伸到时间和方位的无极限(但是这种无极限我们无法用语言来表达)。我相信,为了感遇黄山,我们可能需要一种诗歌,它可以画出一幅图,穿过词语的面纱,将我们引入山的语言。

我觉得语言(以及大部分诗歌)中最为薄弱之处是将“看”和“知”等同,或者将“视觉”误作“知识”。这也是我被老庄和玄学诗的语言以及内丹图实体诗所吸引的原因,因为道教不经常犯类似的错误。我们不求“明白”现象,我们所找到的词是“冥”,这个词打开了另外一条路径与黄山相遇,不仅如此, “冥”还暗示我们将被这次相遇所改变。被相遇所改变,而这不正是我们来黄山的原因吗?

所以,当我开始创作自己的诗歌时,我想要将它们指向这条看似不可能的运行轨迹,我想用一个例子来说明这种激发自己灵感的诗歌类型。在分析陈子昂的诗时,我们通常认为他能将政治寓言融入唐诗,但他也发展了一种成熟的方式将道教语言融入唐诗,他在这方面的成就对很多诗人都产生了影响,比如李白。我想要研究他的诗,因为我相信他的诗与我所提出的问题密切相关:诗歌如何引领我们超越惯常的想象来感遇这座山?让我们来看看陈子昂《感遇诗三十八首》中的一首。“感遇”通常被理解为意义,人如何能“为感遇所感动”,这是我希望自己的诗歌所指的方向。

吾观龙变化,

乃知至阳精。

石林何冥密,

幽洞无留行。

古之得仙道,

信与元化并。

玄感非象识,

谁能测沈冥?

世人拘目见,

酣酒笑丹经。

昆仑有瑶树,

安得采其英?

诗人指出了眼睛所见与通过其他方式感遇之间的区别,他用“冥”这个字来描述这种区别。他在诗的第八行和第九行向我们提出一个问题:通过什么样的看,我们才能看到/测量出最深的黑暗?他不相信可以通过眼睛看到。在郭象的作品中,我们也看到了“溟”这个字,它被作为动词,暗示我们可以与事物相“溟”,但是为了做到这一点,我们需要隐入我们所观察的事物,我们可以隐身于我们所观察的事物,而不是让它们消失在我们的词语和概念之后。这是我所寻求的那种转变,我想要被自己感遇的事物所感动,我觉得只有这样的诗歌才能推动语言超越其固有的边界。

我想推荐另外一种类型的黄山诗,我们可以在诗中让语言超越“明白黄山”的层次,而达到“冥黄山”的境界,其结果是一种完全不同的知,我想将其称之为“洞察”。为了能够“洞察黄山”,我们发觉自己不再是与黄山分离的,“冥”只能发生在黄山之中,黄山之中的“懂”就成了“洞”。我不认为我们必须通过“会意”来找到权威解答,但可以将“会意”作为一种哲学和诗学资源。我们可以将“洞察”(即深层观察,深入本质的了解)作为一种发生在黑暗中的“知”,“察”这个汉字本身就暗示了一种更接近于联系而非掌握的“学”的方法。如果将“察”这个字拆分为“月”(意为“肉”)+“手”+“示”(意为“祭坛,仪式”),它就象征一种通过与自然之间萨满式的联系而获取的知识。并非是山屈尊向人们奉献祭品,相反,想进入这座山的人必须明白人类理解力的局限,而我们要寻求一种超越于知识之外的知识,因此我们在去寻求超越视觉的深层知识之前,必须虔诚地向山奉献祭品。我认为诗歌可以利用这些想法,因为诗歌是语言的资源,推动我们超越平凡世界,而黄山与宏村都是超脱于平凡世界的存在。

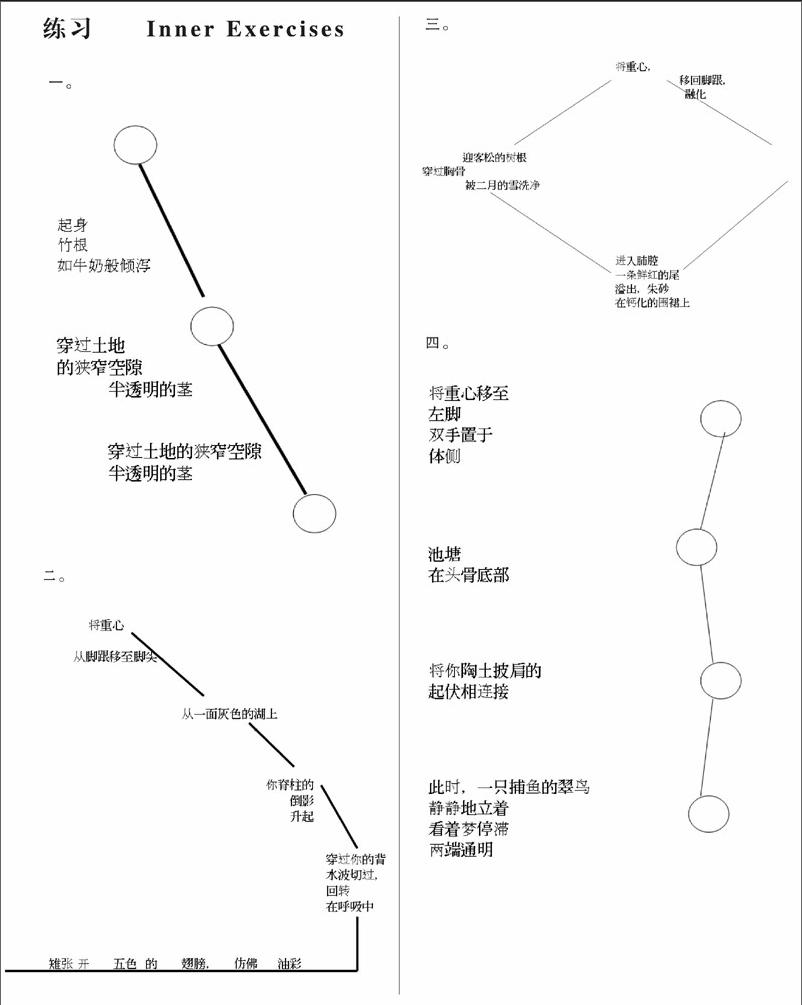

为了找到这种逆向光性的诗,我写了一系列诗歌,想象进行一套操练来为自己进入“冥山”做好准备。这些被想象为“内丹图”的诗,并不是我们要去理解的东西,相反,语言作为一种炼丹符号被感遇,我们跟随符号所指到达一个超越词语的境界。如果你希望完全感受这些作品的效果,我想请你站起来,双脚与肩同宽,双膝微屈,骨盆略向前倾,放松思绪,放缓呼吸。现在,开始。

放下了我们对语言的控制,

放下了语言对我们的控制,

我们现在做好准备去感遇这座山,

不是通过眼睛,而是通过相反的方向进入这座山,

从我们眼睛的背后进入它的黑暗。

这是进入黄山的方式:

我想让你拿起一张纸,

将它卷成一个锥体

上窄

下宽

画出黄山的岩石峭壁

黄山松,白云与虬枝交织

画出九龙瀑悠长飘逸的白发

沿着深谷翻滚进碧池

现在去想象世界

在山坡和巨石的

凸锥体之上

云河星海是山的背景

现在松开这张纸,

让它回复自然的形状

拿起来并再次卷成锥体,

这次把有画的那面卷进去。

将自己缩小,如果可以的话,缩至无限小,

进入凹面那座山的黑暗

那里什么都有但什么都看不见

现在向上看,星光

从土地深处落下

在若隐若现的脉络中闪烁。

为了进入这座颠倒的山,

我们必须再来一次

从你眼睛的后面。

在这里,无光感

因此我们关上灯

我们伸出双手却发现它们是平的

在(黑暗的)另外一边

现在打开你眼睛

视网膜之后的部分

你会看到黑暗不是一种现象

不是一个地方

它不是我们所看到的

而是我们看的方式

所以要重新学习去看

在这个空间

我们被颠倒的黄山

环绕

上看,下看,

我们在黑暗中漂浮

被星之海刺穿

星透过看不见的云河闪烁

在我们上方,脚下

朋友们,我们就是星之海

星图

这些星图被认为是世界上最为古老的星图,

这些被发现于敦煌石窟中的星图通过我的诗得以再现,

帮助我们勾画出即使是最为广泛的人类知识的局限。

我们的眼睛在夜空中寻找星星,

但是星星(银河与星球)

并非我们宇宙的最强推动力一一与存在于“之外”的物

质相比,

它们只具有及其微小的质量。

尽管眼睛具有价值,

但它却经常误导我们,

因为眼睛对它们所见范围之外的东西

(即被眼睛看作是黑暗的东西)

都不感兴趣,但我们现在已经了解,

宇宙间最为强大的力量正是隐藏于我们视线之外,

不论“它”到底是什么,

不管是暗能量还是暗物质,

它都存在于我们眼睛所能看到的“事物”之间的空间。

从生活在地球上的人类的角度来看,

光其实是一种最为危险的污染形式,

在人类大部分的历史中,

人类只有在白天才是眼盲的,

看不见自己存在的真实宇宙背景,

越来越多的光遏制了我们对于自己在宇宙中“位置”的

正确理解。

我们需要一种知的语言,

超越光的统治去拥抱黑暗的无限一一我们需要一种“冥”

的诗学,

通往“洞察”的智慧。

人类存在于可见的世界,

但是诗歌帮助我们进入我们视觉之下和视觉之后的空

间。我希望将大家引向这种黑暗,在黑暗中我们可以

感遇彼此,感遇黄山的无限,感遇黄山所蕴含的宇宙,

从而感遇我们每个人自身所蕴含的宇宙。