加味清胃散煎剂直肠滴注治疗小儿疱疹性咽峡炎临床观察

原 丹,李君君,施志强,马榕花,葛亚男,潘鸿贞

(福州市中医院,福建 福州 350003)

小儿疱疹性咽峡炎是一种特殊类型的上呼吸道感染,本病口腔疱疹多见于软腭、悬雍垂、舌颚弓、扁桃腺等处,破溃后形成溃疡,疼痛剧烈,造成进食障碍,且口服给药困难。我科以加味清胃散煎剂直肠滴注给药的方式治疗小儿疱疹性咽峡炎,取得良好的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 所选对象65例患儿均来源于2012年9月—2014年6月本院儿科门诊病人,按照随机数字表分为治疗组33例和对照组32例,治疗组中男23例,女10例;年龄最小3岁3个月,最大8岁6个月,平均年龄(3.19±0.51)岁。对照组中男21例,女11例;年龄最小3岁4个月,最大7岁,平均年龄(3.21±0.56)岁。2组经统计学处理,在性别、年龄等方面差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 病例选择标准

1.2.1 纳入标准 中医诊断标准参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[1]中关于“口疮(风热乘脾)”的诊断标准。西医诊断标准参照《诸福棠实用儿科学》中“疱疹性咽峡炎”临床诊断、分型标准。病程不超过72 h,年龄在3个月以上者可纳入实验病例。

1.2.2 排除标准 ① 化脓性扁桃腺炎者;② 合并有下呼吸道感染者;③ 合并有严重心、肝、肾、血液系统疾病者;④有肛肠局部病变者;⑤曾用退热剂、抗生素,症状开始消退者;⑥ 未按规定用药,无法判断疗效或资料不全等影响疗效判断者。

1.3 统计学处理 采用SPSS11.0软件进行统计分析,所得数据用(±s)表示。计量资料组间比较采用t检验或F检验,计数资料组间比较采用Ridit检验,相关计量资料用简单相关与回归法,治疗前后组内比较采用配对t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 治疗方法

2.1 治疗组 采用中药加味清胃散煎剂直肠滴注,每日2次。 处方:升麻 6 g,黄连 6 g,石膏15 g,生地黄 15 g,牡丹皮 9 g,生大黄 6 g,石榴皮 15 g,当归3 g。由江苏天阴药业公司提供中药颗粒剂,以开水冲化,制成250 mL。1岁以下50 mL,1~3岁100~120 mL,3~6 岁 150~200 mL,6 岁以上 200~250 mL,直肠滴入,1次 /d。 药温为 39~41℃。 将药瓶连接一次性输液皮条,然后再接导尿管,嘱患儿排空大小便,左侧卧位,臀部抬高10 cm,用石蜡油润滑导尿管前端,手持导尿管由肛门旋转导管缓慢插入肛门,深度7~15 cm,根据患儿的年龄及耐受能力调节药液滴速,以患儿感觉下腹温暖、舒适、无便意为宜,滴注完毕轻揉腹部数分钟。

2.2 对照组 以加味清胃散煎剂按以上剂量每日分2次口服。

2组均用药3 d为1个疗程,继续观察3 d评定疗效。

3 治疗结果

3.1 2组退热时间比较 见表1。

表1 2组体温恢复正常时间比较(±s)

表1 2组体温恢复正常时间比较(±s)

组别治疗组对照组n 3332入组时体温/℃38.16±0.7638.59±0.62体温恢复正常时间/h 12.12±3.1310.47±6.50

治疗组体温恢复正常时间最短1 h,最长30 h,平均(12.12±3.13)h;对照组最短 1 h,最长 24 h,平均 (10.47±6.50)h,2组比较无显著性差异 (P>0.05)。

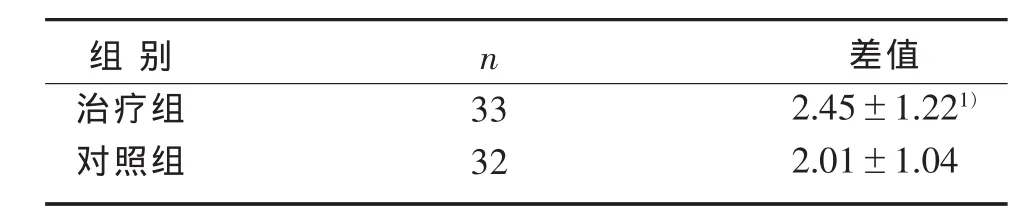

3.2 2组治疗前后疼痛症状积分差值比较 见表2。

表2 2组治疗前后疼痛症状积分差值比较(±s) 分

表2 2组治疗前后疼痛症状积分差值比较(±s) 分

注:与对照组比较,1)P<0.05。

组别治疗组对照组n 3332差值2.45±1.221)2.01±1.04

3.3 2组疗效比较 见表3。

表3 2组疗效比较

4 讨 论

小儿疱疹性咽峡炎是一种特殊类型的上呼吸道感染,是小儿常见的呼吸道感染病症,其病原体主要为柯萨奇A组病毒,也有部分是由其他病毒感染所致,好发于夏秋季,有一定的传染性,婴幼儿及低龄学龄儿对本病普遍易感。起病急骤,临床表现为高热、咽痛、流涎、厌食、呕吐等。体检可发现咽部充血,在咽腭弓、软腭、悬雍垂的黏膜上可见数个至数十个2~4 mm大小灰白色的疱疹,周围有红晕,1~2 d后破溃形成小溃疡,表面覆有淡黄色或白色假膜,疱疹也可发生于口腔的其他部位;可有颌下淋巴结肿大伴有压痛;病程为1周左右。目前西医学对本病的治疗尚缺乏特效药物,主要采取抗病毒及对症治疗为主。由于病毒的广泛性、变异性,使现代医学的抗病毒治疗疗效不能肯定;对症治疗如发热超过38.5℃多主张给予解热镇痛药,但因病毒未得到有效控制,体温大多移时复升,给患儿带来极大的不适,进食吞咽障碍,甚或导致一些严重并发症如惊厥的发生。本病患儿常因口咽剧烈疼痛而造成口服给药困难,因此开发其他给药途径势在必行。

直肠滴注法是由保留灌肠法发展而来,是中医外治法之一,是根据传统医学和现代医学理论发展而来的一种新的给药途径,可控制药物滴注速度,给药速度慢,不至于很快在肠道蓄积过多,产生便意而排出,且对肛门、直肠的刺激较保留灌肠法小得多。现代医学[3]认为,药物通过直肠滴入可透过黏膜吸收入血而发挥作用,其途径有三:① 通过直肠上静脉经门静脉进入肝脏;② 通过直肠中静脉、下静脉和肛管静脉进入下腔静脉,绕过肝脏直接进入大循环;③直肠淋巴系统的吸收。此种方法不但避免了口服药物对胃黏膜的刺激及可能产生的胃肠道不良反应,且免除了药物被胃酸、消化液及肝脏的破坏,使血中药物保持较强的活性,防止或减少了药物对肝脏的毒副作用,又解决了小儿服药困难的问题。

祖国医学无关于小儿疱疹性咽峡炎的明确记载,根据其临床表现,古代医籍中有关“湿温”、“温毒”、“疮疹”、“口疮”等论述,对本病有一定参考价值。如《幼幼集成·口疮证治》云:“口疮者,满口赤烂。此因胎禀本厚,养育过温,心脾积热,熏蒸于上,以成口疮。”《素问·至真要大论》云:“少阳之复,大热将至,……火气内发,上为口糜。”故四时之风毒湿热邪气乘虚入侵,内应心脾积热,热郁化火是本病的主要病因病机,当属外感温热病。正如清·叶天士在《临证指南医案·幼科要略》中言:“小儿热病最多者,以体属纯阳,六气着人,气血皆化为热也。”指出小儿热病多、易从热化的道理。

清胃散为李东垣之世效方,考其立方所为“因服补胃药而致上下牙痛不可忍者,牵引头痛满面发热大痛”。方中黄连清胃热,泻心脾之火;胃为多气多血之腑,胃热每致血分亦热,故以生地、牡丹皮凉血清热滋阴;当归养血和血,消肿止痛;升麻散火解毒,与黄连相伍,使上炎之火得散,内郁之热得降,并为阳明经引经药。五味相合,共奏清胃、凉血之功。东垣以后,医家多有发挥,用治口糜、牙宣、乳蛾等证,清胃散之效验不可胜数。当代临床家与时俱进,拓展了清胃散的临证经验。如卢志雁等[4]以清胃散加味治疗腮腺炎,总有效率达91.7%。马兰[5]以清胃散加味治疗小儿手足口病80例,证实可有效缩短发热期,促进皮疹及口腔疱疹消退,减少并发症发生。我们以加味清胃散直肠滴注治疗小儿疱疹性咽峡炎,疗效满意,且口咽疱疹疼痛消失时间与对照组比较有显著性差异(P<0.05)。

金元医家张子和以擅用攻下一法闻名,将灌肠法归入“下法”。近年来研究表明:下法作用已不仅仅局限于通腑以攻下肠胃积聚,恢复肠胃及消化系统其他器官功能;还用于消除人体上部充血及炎症,即上病下取、釜底抽薪之意;或用于排除体内毒物以及有害物质,包括瘀血、水饮、肠内发酵腐败物、微生物所致内毒素等;或用于促进机体损伤修复等[6]。作为下法的主药之一,大黄作用机制探索研究已深入细胞和分子水平。大黄可显著降低全身炎症反应综合征(SIRS)或多脏器功能衰竭综合征(MODS)患儿血中内毒素、肿瘤坏死因子 α(TNF-α)、白细胞介素 6(IL-6)的水平;直接作用于发热介质而具有良好的解热效果;通过改善胃肠黏膜血液灌注,降低肠黏膜通透性,调节胃肠激素而起到肠道保护作用;提高外周血白细胞吞噬能力;具有显著抗病原体作用,其活性与浓度正相关;具有利胆保肝及肾功能保护作用等[6]。我们以加味清胃散直肠滴注治疗小儿疱疹性咽峡炎,亦可归属 “下法”,把握正确的使用时机,其效应迅速。正如金元温病医家张子和、吴又可提出下法“为逐邪而设,非专为结粪而设”,“下者是推陈致新”,“邪未尽可频下”,“先论攻其邪,邪去而元气自复也”。

[1]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则(试行)[S].北京:中国医药科技出版社,2002:260-263.

[2]胡亚美,江载芳.诸福棠实用儿科学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2002:807-808.

[3]朱连学.介绍直肠滴注药法[J].中医药研究,1991,7(5):41.

[4]卢志雁,王国华,黄玉云.加味清胃散治疗腮腺炎的体会[J].山西医药杂志,2003,32(1):74.

[5]马兰.清胃散加味治疗小儿手足口病80例临床疗效观察[J].中国社区医师:医学专业,2011,13(19):206.

[6]吴银根.中医外感病证临床研究[M].北京:人民卫生出版社,2009:54-57.