材料力学精品资源共享课的校际协同创新与共建共享的思考

罗迎社+丁科+邢素丽+柴维斯+唐松花+王智超+夏平+秦金旗

摘要:从十年前开始的国家级、省级和校级精品课程建设,到目前进行转型升级的精品视频开放课程或精品资源共享课程建设,对落实党中央科教兴国号召、促进教育教学改革深入发展,无疑起到了积极的助推器作用。随着改革的不断深入,认识问题的不断深化,又会涌现一些新的问题,促使人们不断地改革创新。例如,是否可能多所高校联合起来,从教材编写、多媒体制作、课程录像、资源库建设、精品课程网站建设、开放性实验室建设等精品资源共享课程的诸多方面,开展协同创新和共建共享?为此,作者进行了较为深入的思考,并在某些方面如教材编写、多媒体制作、开放性实验室建设等方面开展了初步的探索。

关键词:材料力学;精品资源共享课;协同创新;共建共享

中图分类号:G642.0 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2015)05-0123-03

一、引言

自2003年至2010年,为响应党中央科教兴国的号召,适应我国高等教育从精英教育向大众化教育快速发展的需要,不断提高教育教学质量,培育高素质人才,教育部狠抓了质量工程建设,其中重要内容之一就是开展国家、省、校三个层级,且针对普通本科教育、高等职业教育、网络教育等多类型的精品课程建设。应该说,精品课程建设是对传统的课堂教学的巨大改革,彻底摈弃了过去“一本教材一支笔,一块黑板一张嘴”的教学模式,开启了数值化、网络化、立体化的多种媒体的现代化的教学模式,促进了教育教学改革的深入发展[1-3]。但随着改革的不断深入,人们认识问题的不断深化,在精品课程建设过程中不少高校也暴露出一些问题,如课程建设投入不足,课程网站疏于管理,学校领导和老师们的重视程度远不如科研。主要表现为四重四轻:(1)重申报,轻建设;(2)重形式,轻实效;(3)重数量,轻质量;(4)重科研,轻教学。正是因为上面提到的“四重四轻”现象,使得精品课程等质量工程建设效益打了折扣。为深入贯彻胡锦涛同志在庆祝清华大学建校100周年大会上的重要讲话精神,落实教育规划纲要和全面提高高等教育质量工作会议具体要求,根据《教育部财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高[2011]6号)[4]和《教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见》(教高[2011]8号)[5],教育部提出将在“十二五”期间,在原国家精品课程建设成果基础上,科学规划,合理布局,优化结构,通过高等学校本科教学质量与教学改革工程(以下简称“本科教学工程”)支持建设5000门国家级精品资源共享课。其中,2012年和2013年重点开展原国家精品课程转型升级为国家级精品资源共享课的建设,并制定了《精品资源共享课建设工作实施办法》(教高厅[2012]2号)[6],以下简称“实施办法”。上述举措,无疑是非常及时和意义深远的。

二、校际协同创新、实现课程共建共享问题的提出

众所周知,“高等学校创新能力提升计划”也称2011计划,是继“985工程”、“211工程”之后,中国高等教育系统启动的第三项国家工程,是针对新时期中国高校已进入内涵式发展的新形势,又一项体现国家意志的重大战略举措。该名称源自2011年4月24日胡锦涛同志在清华大学百年校庆上的讲话。该战略工程于2012年5月7日正式启动[7]。教育部袁贵仁部长指出:“2011计划是个干实事的计划,而不是一个分钱的计划,更不是一个划分高校层次的计划。”

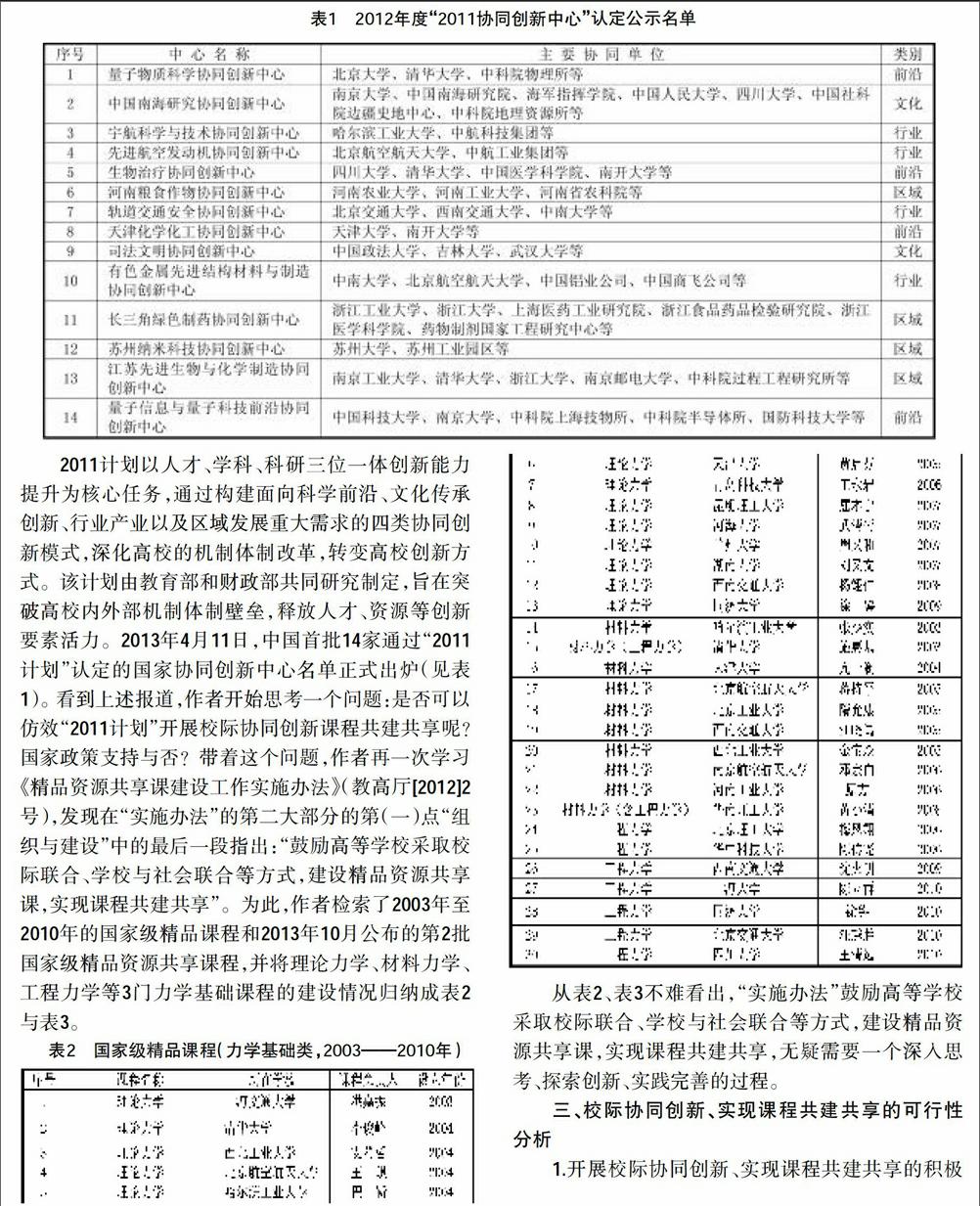

2011计划以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务,通过构建面向科学前沿、文化传承创新、行业产业以及区域发展重大需求的四类协同创新模式,深化高校的机制体制改革,转变高校创新方式。该计划由教育部和财政部共同研究制定,旨在突破高校内外部机制体制壁垒,释放人才、资源等创新要素活力。2013年4月11日,中国首批14家通过“2011计划”认定的国家协同创新中心名单正式出炉(见表1)。看到上述报道,作者开始思考一个问题:是否可以仿效“2011计划”开展校际协同创新课程共建共享呢?国家政策支持与否?带着这个问题,作者再一次学习《精品资源共享课建设工作实施办法》(教高厅[2012]2号),发现在“实施办法”的第二大部分的第(一)点“组织与建设”中的最后一段指出:“鼓励高等学校采取校际联合、学校与社会联合等方式,建设精品资源共享课,实现课程共建共享”。为此,作者检索了2003年至2010年的国家级精品课程和2013年10月公布的第2批国家级精品资源共享课程,并将理论力学、材料力学、工程力学等3门力学基础课程的建设情况归纳成表2与表3。

从表2、表3不难看出,“实施办法”鼓励高等学校采取校际联合、学校与社会联合等方式,建设精品资源共享课,实现课程共建共享,无疑需要一个深入思考、探索创新、实践完善的过程。

三、校际协同创新、实现课程共建共享的可行性分析

1.开展校际协同创新、实现课程共建共享的积极因素分析:①增加认同感、扩大受益面。开展校际协同创新、实现课程共建共享,有利于调动多方面的积极性、集思广益,通过参与共建增加认同感,使更多的学生受益;②避免重复、减少浪费。开展校际协同创新、实现课程共建共享,有利于避免重复建设,减少人财物浪费,把有限资源用到刀刃上,提高建设效率;③取长补短、合作共赢、提高整体水平。开展校际协同创新、实现课程共建共享,有利于校际之间取长补短、实现合作共赢,从而提高全省乃至全国的课程建设水平。

2.开展校际协同创新、实现课程共建共享的可行性分析:①自愿原则。开展校际协同创新、实现课程共建共享,必须遵循自愿原则,不能搞“拉郎配”;②政策扶持。“实施办法”中采取的鼓励政策,那么,在同等水平下应该优先支持校际协同创新、共建共享课程;③操作性强,校际协同创新、实现精品资源共享课程共建共享不能完全照搬“2011计划”模式,需要制定可供操作的技术要求和责权利标准。例如,在“责”的方面:协同到什么程度算共建?在“权和利”的方面:如何做到共建共享、合作多赢?等等。endprint

3.开展校际协同创新、实现课程共建共享的初步探索。作者以材料力学课程为例,开展了精品资源共享课的校际协同创新与共建共享的初步探索。①教材编写[8,9]:召开了高等教育出版社力学与建筑分社领导参加的编委会议,由本文作者合编的“材料力学”教材第一版于2013年8月由高等教育出版社正式出版;②课件制作:编委们提供各自所编写章节的课件脚本,寄其他编委点评并提出修改意见,统一制作模板和课件,协同共建院校拥有共同的知识产权和使用权,该项工作接近完成;③资源库建设:协同共建院校联合收集和制作课程教学资源,如教学指导书的编写、电子教案的制作、建立试题库等等;④创新性实验:通常,实践教学示范中心或重点实验室不是所有协同院校都有,但可以共享,以利于开展研究性学习和创新性实验。我们通过一定的协议达到了无偿开放使用,并共同申请获批课题资助。

四、结语

本文对开展精品资源共享课的校际协同创新与共建共享进行了较为深入的思考,并进行了积极因素分析和可行性分析,结合材料力学课程,开展了校际协同创新与共建共享的初步探索,但具体实施和最终实现,需要国家和省级行政主管部门的政策扶持并制定可供操作的技术要求和责权利准则,还有很长的路要走,有很多艰苦细致的工作要做。另一方面,作者坚信,这是开展“本科教学工程”,提高人才培养质量,服务学习型社会建设的有益尝试。

参考文献:

[1]王智超,罗迎社,唐松花,等.工科力学课程数字化、网络化教学改革的探讨[J].兰州:高等理科教育,2005教育教学专辑(一):178-180.

[2]罗迎社,余敏,殷水平,等.教学研究型大学材料力学课程教学模式的探索与实践[C].力学课程报告论坛组委会.力学课程报告论坛论文集2009[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]罗迎社,丁科,唐小弟,等.形成性考核模式培养地方院校工程力学专业高素质人才的探索与实践[C].力学课程报告论坛组委会.力学课程报告论坛论文集2012[M].北京:高等教育出版社,2012.

[4]中华人民共和国教育部,中华人民共和国财政部.教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见(教高[2011]6号)[DB/OL].(2011-07-04).

http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5666/201109/xxgk_125202.html.

[5]中华人民共和国教育部.教育部关于国家精品开放课程建设的实施意见(教高[2011]8号)[DB/OL].(2011-12-21).http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s5666/201109/xxgk_124985.html.

[6]教育部办公厅.精品资源共享课建设工作实施办法(教高厅[2012]2号)[DB/OL].(2012-05-21).

http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3843/201206/xxgk_137250.html.

[7]中华人民共和国教育部,中华人民共和国财政部.教育部 财政部关于印发高等学校创新能力提升计划实施方案的通知(教技[2012]7号)[DB/OL].(2012-05-04).

http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A16_zcwj/201205/xxgk_135177.html.

[8]罗迎社,柴维斯,唐松花,等.材料力学(第1版)[M].北京:高等教育出版社,2013.

[9]罗迎社,喻小明,李学罡,等.工程力学(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2014.endprint