太行山前滹沱河二级阶地黄土湿陷分析

赵永真,高明辉,张云肖,赵建青

(1.河北省环境地质勘查院,河北 石家庄 050021;2.河北水文工程地质勘察院,河北 石家庄 050021)

2013年初春,在石家庄市西北部丘陵区滹沱河南岸某村,几户居民房屋一夜之间突然出现不同程度裂缝,宽者可达3cm,许多房屋成为危房,造成了较大财产损失,究竟是何原因导致这起灾害,经过勘查单位细致勘查,发现最终元凶原来是黄土湿陷。

1 房屋开裂特征

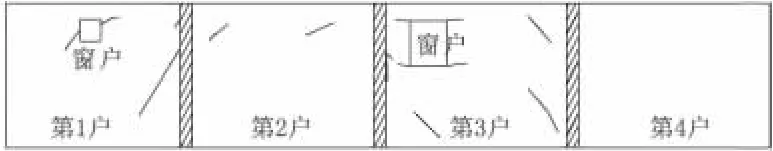

房屋沉裂具有较明显的规律特征:(1)房顶及地面未见明显裂缝(2)墙面开裂严重,呈明显“八”字形,下部墙体下沉位移较大,与上部墙体之间出现拉张裂缝,单个裂缝长几米至十几米,起止位置与建筑梁柱等有关,最宽约3 cm。(3)地面沉陷幅度规律明显,西侧起第二户与第三户之间处为沉陷中心(见图1和图2)。

图1 黄土湿陷范围

图2 房屋后墙裂缝分布形态

2 场地地质环境条件

2.1 地形地貌

工作区位于丘陵区,滹沱河河谷南侧二级阶地上,南高北低,南侧为20 m高的小山丘,北侧1.3 km处为滹沱河,村庄范围内海拔标高136~144 m。

2.2 地质构造

工作区在大地构造上位于中朝准地台的一个相对稳定的II级构造单元―山西断隆的东部边缘,属新华夏构造体系。地处第三隆起带太行山隆起,主结构面呈NNE向。山区EW向褶皱较发育、各期褶皱相互叠加,岩脉侵入,构成了错综复杂的褶皱形态。紫荆关-灵山深断裂从勘查区西侧通过。

2.3 水文地质条件

勘查区地下水类型主要为松散层孔隙潜水,含水层岩性为粗砂含卵石,厚度本次勘查未揭露厚度。地下水流向为自西北向西南,区域地下水位埋深南高北低,最大埋深为11 m,靠近滹沱河,埋深递减,最小埋深1.6 m。

地下水补径排类型为河水渗漏补给型,水位变化过程主要受河水控制,上游水库放水前后水位变差较大,根据3月23日(水库放水前)村内水井水位测量(0号井),地下水位埋深为10 m,5月7日(水库放水后),再次对该水井进行测量,其水位埋深升至 9.3 m,变差达到0.7 m,地下水位反映灵敏。

2.4 工程地质条件

(1)杂填土层:杂色,以素填土为主,局部为建筑垃圾,多碎砖屑、石屑等,层厚0.4~2.9 m,拟建场区均有分布。

(2)黄土状粉土层:褐黄色,稍湿-湿,稍密 -中密,中 -低压缩性,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低;局部黏粒含量高,层顶标高 137.37~139.47 m,层底标高135.10~137.92 m,层厚 0.7~4.3 m,厚度变化较大。本层土场区内均有分布。

(3)黄土状粉质粘土层:黄褐色,硬塑 -可塑,中 -低压缩性,切面稍有光滑 -光滑,无摇震反应,干强度中等,韧性中等;偶见姜石颗粒。层顶标高135.10~137.92 m,层底标高 132.96~135.97 m,层厚 0.5 ~3.0 m。本层土场区内均有分布,厚度变化较大。

(4)黄土状粉土:褐黄色,稍湿 -湿,稍密 -中密,中 -低压缩性,切面无光泽,摇震反应迅速,干强度低,韧性低;局部黏粒含量高,层顶标高132.96~135.97 m,层底标高131.66~133.35 m,层厚 1.0~3.4 m。本层土场区内均有分布。

(5)含卵砾中粗砂层:灰白色,稍湿,中密 -密实,较纯净,主要成分以石英、长石为主;卵石砾径3~5 cm,最大粒径15.0 cm,由中粗砂充填,中粗砂含量约 30%,层顶标高131.66~133.35 m,最大揭露层厚 6.1 m,本层土未揭穿。

3 地面沉陷原因分析

3.1 地层背景分析

勘查区微地貌属于河流二级阶地,滹沱河发源于山西省五台县,上游流经黄土高原,携大量泥沙和黄土质成分,在下游再次沉积,形成大孔隙的松散堆积覆盖层,而勘查区地表以下8 m范围内地层岩性为黄土状粉土和粉质粘土,恰恰验证了这一点。

3.2 湿陷性分析

根据《湿陷性黄土地区建筑规范》,湿陷系数 δs是判定地基土湿陷性最基本的指标,其物理意义是试样在一定压力下,下沉稳定后,浸水饱和所产生的附加下沉,一般情况下,非饱和土样在浸水后都会或多或少产生附加下沉,但黄土由于其本身特有的结构,附加下沉量相对要大得多。我国采用的是以0.015作为界限标准,大于等于该值则界定为湿陷性土。

经本次勘查及取一级原状土样进行室内试验发现,区内地层存在黄土湿陷性。沉陷区域场地土自重湿陷系数为0.001~0.035,湿陷起始压力为 17~167 kPa,依据《湿陷性黄土地区建筑规范》之4.4.1条判定,拟建场地土为湿陷性黄土;自重湿陷量分别为19 mm、54 mm、10 mm。综合判定为沉陷区域为非自重湿陷性黄土场地。

沉陷区域场地土最大湿陷系数为 0.059,依据4.4.2条判定,沉陷区域场地土湿陷程度中等。

沉陷区域地土最大湿陷深度7.7 m,依据拟建场地周边地区勘探经验,该深度以下土层湿陷性可不考虑,从(2)黄土状粉土层顶面算起:沉陷区域湿陷量分别为333 mm、268 mm、47 mm。依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)判定:沉陷区域场地土湿陷等级为Ⅱ级(中等)。

3.3 含水率分析

3.3.1 地基含水量平面变化规律

通过地表下8m深度内平均含水率分析可以发现明显规律。沉陷范围内的地基含水率要明显大于其它正常区域的含水率。通过处于沉陷区内的5号、6号、3号、11号钻孔及T3、T4探井与周边的验证孔含水率对比发现,5号、6号及T3、T4探井含水率较之周边变化较大,而位于房屋后墙的11号钻孔在地表1~3 m时与周边含水率相当,但是3~5 m差别较大,此现象在5 m以下逐渐消失,这可能与房屋地基的阻隔有关。同样位于房屋后墙的3号孔,含水率在2~3 m时稍高于周边含水率,其余深度内则与周边含水率相当。说明渗水作用在3号和11号孔再向外围扩大时逐渐减弱。

3.3.2 含水率随深度变化规律

通过对钻孔5、6及探井3、4地基土含水率分析,发现随深度增加含水率有先增大再减小的趋势。以探井3为例,0.5 m深度含水率为 15.7%,2.5 m 处为 18.7%,5 m 处为22.4%,7 m处则稍有降低为19.7%。

通过含水率测定,说明造成黄土湿陷的水的因素是客观存在的,沉陷区的地基土的含水量偏高,与院落内的供水、排水系统有关,地下管道漏水的可能性极大。

4 结语

从我国目前的研究情况来看,湿陷性黄土地区由于地表水渗透而导致发生工程事故的情况屡见不鲜,而这也是本次居民房屋开裂的主要原因。某些新农村建设虽然规划较为整齐,但是,普遍不注重对于黄土地基湿陷性的处理,没有消除湿陷性,如果有意外漏水等情况,在较充足的水的渗透情况下,发生黄土湿陷的可能性非常大。

[1]石家庄市地质环境监测报告(2001-2005).河北省环境地质勘查院.2006.

[2]井陉县地质灾害防治规划.河北省环境地质勘查院.2008.

[3]河北省地质灾害分布现状图及说明书(1:50万)》.河北省遥感中心.1995.9