气候变化背景下的城市暴雨内涝问题探析

刘俊 鞠永茂 杨弘

气候变化背景下的城市暴雨内涝问题探析

刘俊 鞠永茂 杨弘

2013年夏季,受气候变化引发的大气环流形势场异常调整的影响,先在印度,进而在我国四川、陕西和黑龙江等省区,最后是俄罗斯远东地区,出现了一连串的极端降水事件,造成大面积城市暴雨内涝灾害。

随着我国城市化进程的不断推进,人口和生产力变得越来越集中,极端降水及其伴生的次生灾害所造成的损失正被成倍放大。气候变化引发的极端降水是造成区域洪涝和滑坡、泥石流等次生气象灾害的主要致灾因子,关于极端降水的研究一直备受关注。

极端降水的成因既有中尺度天气要素的影响,也有气候因子制约因素。中尺度环流是触发机制和外在表现,而气候因素则是极端降水发生发展的主要孕灾环境。因此,从气候变化的角度对极端降水事件的成因加以分析,对认识极端降水的形成机制和深入研讨其预报着眼点具有重要的意义。

本文以极端降水为媒介,简要列举了近几年我国主要城市内涝灾害情况,分析了相关城市内涝的主要致灾因子,探讨了城市内涝与气候变化之间的关联。在此基础上,从气候变化的视角,对应对城市内涝提出了初步建议。

一、城市暴雨内涝主要特征

城市暴雨内涝灾害是指由于暴雨急而大,城市排水不畅引起积水成涝,造成市区严重积水,影响公共安全的气象灾害。综合我国城市内涝灾害情况分析,近年来其主要有以下两个基本特点。

一是城市暴雨内涝灾害在全国大中型城市凸现,具有普发性、群发性和持续频发性的特征。据2011年住房和城乡建设部调研结果显示:2008—2010年,全国62%的城市发生过内涝灾害,超过3次以上的城市有137个。从地域上看,不仅是南方的广州、深圳、昆明和武汉等城市,北方地区的济南、北京和长春等城市近几年都遭受了较为严重的内涝灾害。区域性极端强降水往往造成点多面广式的城市暴雨洪涝灾害。2013年汛期,四川省先后出现5次区域性强降雨过程,其中7月7—12日的强降水过程,都江堰幸福镇累计降雨量达1151mm,强降水中心分布与汶川地震震区位置走势基本一致。持续集中强降水的出现,造成了绵阳、德阳、成都、雅安、北川、汶川和芦山等多个市县出现大面积严重洪涝并引发地质灾害。城市暴雨内涝灾害还表现出持续频发性的特点,近10年北京先后于2004,2006,2007,2008,2009,2011和2012年发生了严重的内涝灾害,其中包括2011年6月23日和2012年7月21日的严重内涝灾害。

二是城市暴雨内涝灾害造成的经济损失巨大。据统计,目前全球各种自然灾害所造成的损失,洪涝占40%,热带气旋占20%,干旱占15%,地震占15%,其余占10%。近年来,随着城市规模加速扩张,特别是大批基础设施工程加快建设,城市在暴雨内涝及其衍生灾害方面的脆弱性越来越显著,灾害损失也以前所未有的速度增长。城市暴雨内涝灾害发生时,首先是因建筑物和物资破坏带来的直接经济损失。2010年5月,暴雨3次袭击广州市,使羊城饱经水患。其次,暴雨内涝引发的城市交通、网络、通信、水、电、气和暖等生命线工程系统瘫痪,社会经济活动中断,其间接灾害损失某种程度上已远远超过因建筑物和物资破坏所造成的损失。2011年6月23日,北京市突降暴雨,经济损失近百亿;2012年7月21日的突发极端降水,直接经济损失100多亿元。

二、城市暴雨内涝与气候变化的关联性分析

灾害风险分析理论认为,风险分析的基本要素包括:孕险环境分析、致险因子分析、承险体敏感性、脆弱性和风险防范能力分析等基本元素分析,以及在此基础之上多目标融合的综合风险评估。以下从致灾因子、孕灾环境和承灾体的脆弱性三个方面分析城市暴雨内涝与气候变化的内在关联性。

1致灾因子分析

城市暴雨内涝灾害直接由极端强降水事件所引起,没有强降水事件就不会发生内涝灾害。在这个意义上,气候变化带来的极端降水是城市暴雨内涝灾害的主要致灾因子。2013年,IPCC第五次评估报告(AR5)第一工作组(WG1)发布了最新的研究报告,依据新资料更加全面阐述了气候系统变暖是毋庸置疑的事实。自1950年以来,气候系统观测到的许多变化是过去几十年甚至近千年以来史无前例的。随着气候变暖,在中纬度大陆块和多雨的热带地区,极端降水事件将变得更加频繁、强度更强。有研究显示,全球雨季极端降水的线性趋势比总降水在变化幅度上要大,在对气候变化的响应上,极端降水事件表现得更加明显。

我们采用1951—2012年的逐日降水资料,利用趋势分析和M—K突变检验等方法,对北京地区极端降水演变规律进行了分析。极端降水的定义采用目前国际上使用较多的百分位法,其是一种对利用固定阈值定义不同区域极端降水事件方法的改进。该方法可以基于实际研究的需要,综合考虑时间序列的长短和不同站点的气候态差异,确定一个贴近防灾减灾需求的阈值来界定极端天气气候事件。具体为,将北京观象台1981—2010年逐年6—8月的日降水量按照从大到小予以排序,取每年各序列第95个百分位日降水量数值进行30年平均,计算北京地区极端日降水事件的阈值。其中,逐日降水量为观象台逐日08时至次日08时累积降水。

频次和强度是衡量极端降水的两个主要指标,频次是指一段时间内极端降水的次数,强度则为对应时间段内极端降水总量与频次的比值。第二次《气候变化国家评估报告》指出:1951年以来,全国范围的极端降水事件的频率和强度变化趋势不明显,而华北和东北地区气象干旱面积呈增加趋势。分析北京地区夏季极端日降水频次变化规律,极端降水频次出现较多的时段集中于20世纪50—70年代,以1999年为界,北京地区夏季极端日降水频次出现了突变,由前期的正常偏多转变为偏少(图略)。与评估报告的结论相一致,北京地区及其所处的华北实际上处于降水偏少、年代际偏旱的大趋势背景中。

进一步分析北京地区夏季极端日降水的强度(图1a),发现其最明显的特征是20世纪后期至2012年,极端日降水强度呈现先减弱后迅速增强的趋势。其中,2011年和2012年夏季极端日降水强度超过70mm。多项式线性拟合结果显示,近十年来,北京地区夏季极端日降水强度呈现上升趋势。尽管对1951—2012年北京地区夏季极端日降水的强度M—K突变检验显示,1960年以后极端降水强度发生了由偏强向偏弱的突变,此后没有出现突变点(图略)。但是,对1991年以来的极端日降水强度进行M—K突变检验分析,可以看出,自2011年起,北京地区夏季极端日降水的强度出现了由偏弱向偏强的突变(图1b)。因此,尽管处于年代际偏旱的气候背景中,北京暴雨内涝灾害的频繁发生与强度逐渐增强的极端强降水事件有一定的联系。

2孕灾环境分析

城市暴雨内涝灾害并不是孤立事件,而是全球洪涝灾害的组成部分,发生在极端气候事件频发的孕灾环境中。以2013年夏季为例,图2给出了NCEP再分析资料2013年7月欧亚地区700hPa流场距平分布,可以看出,印度北部、贝加尔湖以东和日本东南部出现异常的气旋环流,印度南部、东海东部和白令海峡出现异常的反气旋环流;尤其是东海东部的异常反气旋环流,导致了西太副热带高压异常增强。2013年夏季,气候变化导致的大气环流形势场的异常调整结果,使欧亚中高纬的大气环流呈西低东高异常分布型,冷空气频繁南下活动;同时,西太平洋副热带高压持续稳定且偏西偏北;印度夏季风和东亚夏季风持续偏强。受该大气环流异常调整影响,先在印度,进而在我国四川、陕西和黑龙江等省区,最后是俄罗斯远东地区,出现了一连串的极端降水事件,造成大面积城市暴雨内涝灾害。相关新闻报道显示,2013年6月中旬开始,印度北阿坎德邦遭洪水袭击,造成近6000人失踪;7月上旬,5次强降雨过程接连袭击四川,部分地方暴雨到大暴雨,成都、绵阳、汶川和雅安等地受灾严重,145万余人受灾;7月份,陕西延安市出现暴雨32站次,为历年同期的8倍,造成延安凤凰山、宝塔山和名人故居等百余处文物旧址严重受损;8月初,东北地区连续遭受4次强降水袭击,暴雨致使松花江黑龙江干流出现1999年以来最大洪涝灾害,长春和哈尔滨等城市遭受严重城市内涝;8月上中旬,俄罗斯远东地区遭遇严重洪灾,直接经济损失超过1000亿卢布,近10万人受灾。正是由于大气环流的异常调整,造成了区域气候变化和极端降水事件的发生,进而为城市暴雨内涝灾害营造了重要的孕灾环境。

3脆弱性分析

气象灾害的风险源自天气或气候事件与承载体脆弱性的相互作用。也就是说,城市暴雨内涝灾害的损失程度不但与极端降水事件有关,还取决于城市这一承载体的脆弱性。城市经济类型的多元化及资产的高密集性,致使城市本身就具有综合承灾能力的脆弱性。城市承灾体在暴雨内涝灾害中的脆弱性还受许多因素制约,比如:2013年7月四川地震受灾城市的脆弱性就与前期地震形成震裂山体,改变了地质结构有关;武汉暴雨内涝灾害上的脆弱性与其填湖造田,城区扩张有关。但是,城市承灾体在暴雨内涝灾害上的脆弱性更重要的是受人类活动与气候变化相互作用影响。IPCC AR5报告指出,20世纪中期以来,全球气候变化95%以上的可能与人类活动有关。如图3所示,人类活动通过基础设施建设、排放温室气体影响着气候环境。城市化效应对城市暴雨内涝灾害的影响,也是人类活动影响气候的有力证据。在既有经济发展模式和缺乏有效风险管理情况下,快速城市化和超大城市发展,已经导致出现高度脆弱的城市社区。当然,人类为减缓和适应气候变化而采取的措施,如用可再生能源替代原有能源以减少碳排放、采取积极的措施有效地管理城市暴雨内涝灾害风险等,也可以有效地减小城市承灾体的脆弱性。因此,人类活动与气候变化的相互作用左右着城市承灾体在暴雨内涝灾害中的脆弱性。

三、应对措施

城市暴雨内涝灾害的管理工作需要做的有很多,其中包括合理化城市规划和排水管网建设、兴修水利工程、引进先进暴雨管理和城市暴雨洪涝风险管理技术等诸多方面。但是,从气候变化与防灾减灾的视角来分析,主要应重视以下几个方面:一是站在应对全球气候变化的战略高度,积极减缓和适应气候变化;二是建立合理的城市暴雨内涝评估模型,为政府合理决策提供依据;三是提高气候预测和天气预报准确率,做好城市暴雨内涝的早期预报警报;四是积极宣传开展防灾减灾工作,促进城市暴雨内涝灾害防御配套机制建设。

(作者单位:刘俊,总参气象水文局;鞠永茂,杨弘,解放军61741部队)

Advances in Meteorological Science and Technology2015年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2015年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 并不遥远的全球气候治理过程

- 新版“奇台气象”微信公众平台开发完成

- 榜单

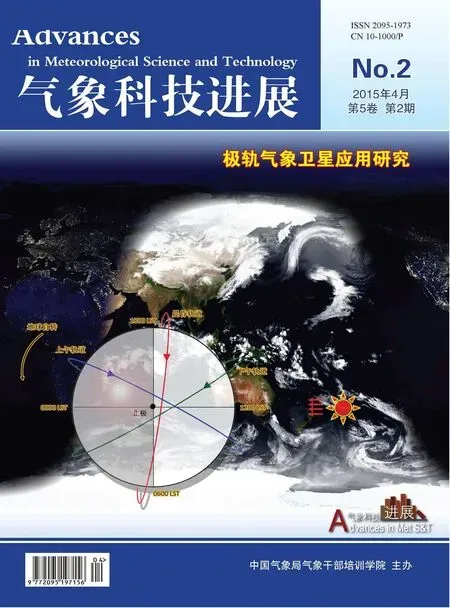

- 晨昏轨道卫星的气象应用需求分析

- 城市能量消耗对全球气候影响的模拟研究

- WMO登陆台风预报示范项目研究进展