古代川江治滩的必杀技

文/陶 灵 编辑/任 红

古代川江治滩的必杀技

文/陶 灵 编辑/任 红

从四川省宜宾市至湖北省宜昌市之间的长江上游河段,因大部分流经四川盆地,故又称川江。三峡工程蓄水前的川江航道滩多水急,船只往往触礁搁浅,被人们视为“绝地”。对川江航道的整治,自秦昭王时期就开始了。在数千年的治滩炸礁中,古人发明的“堆木柴烧石”法、“挖石洞燃煤”法、“吊铁锤砸石”法、“灌水银裂石”法堪称川江治滩绝技。

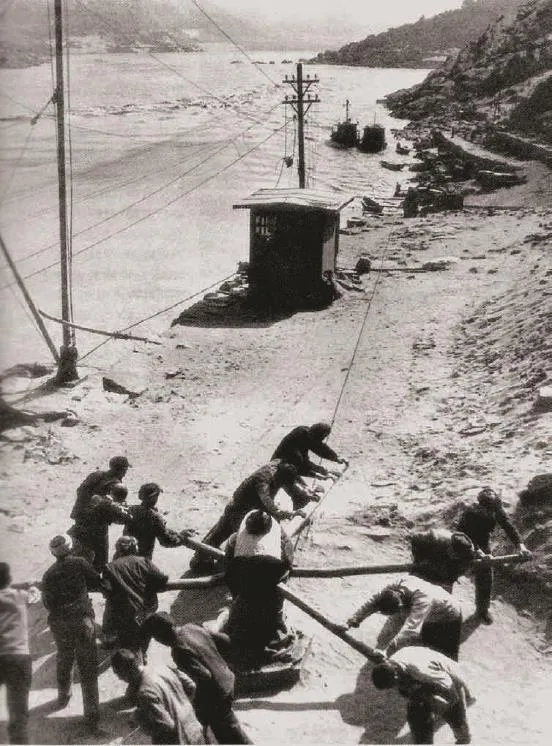

二十世纪五十年代的川江青滩人力绞关。

堆木柴烧石

宜宾是位于川江零公里的城市,古称僰道,岷江从这里汇入川江。古时入口处有一个僰道大滩,滩中礁石巨大、嶙峋,石质异常坚硬,很难凿打,对过往船只是一个巨大的障碍。

秦昭王后期(公元前256年至前251年),李冰担任蜀郡太守,在兴修都江堰水利工程的同时,对僰道大滩进行了整治。早在战国中后期,蜀国已出现冶铁业,可制作各种铁器工具,李冰在四川境内的几处治水工程中,已大量使用过。但对于僰道大滩的坚石,这些铁器根本起不了作用。李冰博采众长,从民间寻找智慧,用“堆木柴烧石”的办法治滩。

冬季水枯,露出很多礁石,是治滩的最佳时期,千百年来治滩都在这个季节进行。李冰运来大量的干木柴和枯树枝,厚厚地堆在裸露的礁石上,点火焚烧。烈火熊熊,礁石在高温下膨胀,再用醋浸湿,使其层层裂缝,最后用冷水迅速浇泼,高温下的礁石突然遇冷,骤然收缩而爆裂、破碎,再用铁器锤击、凿打。按这种方法,多次反复进行,终于把露出水面的礁石凿平了,航道通畅起来。

北宋皇佑三年(1051年),秭归知州赵诚整治西陵峡青滩时,也使用了“堆木柴烧石”的办法,稍有不同的是,对完全裸露的礁石,赵大人把木柴堆放在礁石的根部焚烧,效果更好。这种“堆木柴烧石”的凿岩办法,在川江航道治理中沿用了1800多年。

挖石洞燃煤

明嘉靖二十一年(1542年)以来,青滩又多次出现岩崩而断航,前后两次长达82年之久。明天启四年(1624年),湖广按察使乔拱壁带领归州知州杨奇珍,对青滩进行了较大规模的整治。

虽然我国唐代时已发明火药,却基本上没有运用到工程中,靠人力凿打礁石的难度可想而知,乔、杨两位大人仍然采用前人烧石的办法。不过这次燃烧的不再是木柴树枝,而是改用煤炭,体积小、火力大、燃时长,发出的热量更大。前人是把木柴堆在礁石上或根部燃烧,这两位大人的方法又进了一步,用人工在礁石上挖凿一些孔洞,把煤堆在洞里燃烧,集中了热量。达到一定温度后,再淋醋浇水,礁石立刻胀裂一层,然后逐层这样煅烧,直至成为可用铁锤钢钎凿打的块状。这种挖洞燃煤的办法,可以看作是现代钻孔爆破技术的前身。

历史上青滩多次岩崩,塌体堆在江内成千上万立方米,尽管两位大人“挖洞燃煤”的办法前进了一步,但仍很原始,想完全除去礁石实不可能,这次只是除去了几处主要的阻航礁石,在险滩中开出了一线航道,供船只上下。

上:川江牛口爆破治滩。下:水下裸爆投药。

180年后,堪称旷世义举的湖北汉阳商人李本忠,自费约18万两白银整治三峡险滩35年,治理大小滩险48处,用的也是“挖石洞燃煤”的凿石办法。

吊铁锤砸石

嘉陵江为川江支流,全长1120公里,注入水量为支流总量的14%。古代嘉陵水道是关中与巴蜀地区经济交往的一条纽带,也是巴蜀通往中原的主要通道,古代封建官吏在重庆朝天门恭迎的圣旨,就是从嘉陵江泛舟而来的。

对航道中的暗礁进行水下爆破清除。

嘉陵江的险滩也很多,滩碛相望,从四川广元至重庆朝天门汇入川江的740公里河段中,有各种险滩345处,平均2.14公里就有一个。广元北90公里处的嘉陵江有个九井滩,滩中有名为蛤蟆、青牛、青塠的三大巨礁,伏在水中危及过往船只。

宋淳熙年间(1174至1189年),利州路提刑张蒙决定除去这三大巨礁,设计了一种简单的机械,请铁匠制作了出来。顺带说明,宋朝的路为一级行政区划,相当于省,利州路都督府设在广元市(古名绵谷县)。提刑官在大家的印象中是主管司法、刑狱的官吏,其实提刑官还兼管农业和桑蚕业。河道整治划归农桑,提刑官张蒙治滩也就不奇怪了。

张蒙这种机械用三根铁杆搭成脚架,置放在礁石上,杆顶悬吊一只大铁锤,外形像一只大桔子,重750公斤,用铁索连接,铁索的另一头由几个人拉住,听到“放”的口令后,拉索人一起松手,铁锤猛然下落,朝礁石砸去,随着口令再拉起铁锤,又松手砸下去,一次次地直到把礁石砸破、击碎。张蒙没把铁锤做成球形,是因为桔形铁锤砸在礁石上的接触面大,回弹小,不易滚动。

就这样,用现在看来十分笨拙的方法,张蒙除去了九井滩中的蛤蟆、青牛、青塠三块巨礁。

灌水银裂石

清代贵州的铜、铅作为贡品入京,要先从支流赤水河进入川江,然后顺江而下,转京杭运河北上京城。1967年4月,六六一工程指挥部挖泥船在崆岭滩水下清渣作业时,挖到两块金属体,每块重约35公斤,上面铸有“青铅”和“甲午年护贵西道吏”的字样,无疑是从赤水河进入川江后,在崆岭滩遇难沉入江中的。同时,四川食盐运销贵州,也要沿赤水河上行,再入贵州腹地。但古代赤水河乱石纵横,滩多水急,航行极为困难。

清光绪四年(1878年),四川负责食盐运输的官员唐炯,以运道维艰为由,请求朝廷整治赤水河航道,当地一些商人、民众,甚至老乡绅也自愿捐资筹款响应。这次整治用时3年多,投入两万多两银元,疏凿险滩35个。赤水河属川江支流,虽然滩险不是很大,但这么短的时间内,治理了如此多的滩险,为历史少见。因为在施工中,对铁锤和钢钎难以打碎的大礁石,采用了“灌水银裂石”的办法。

在大礁石中间挖凿一些小孔洞,里面灌进火药和水银,再用泥巴封住孔口,留一小眼植入引线,最后点燃引线,引燃火药。水银有遇热迅速膨胀的特点,火药燃烧产生的热量足够使水银膨胀,便从中间把礁石裂开了。“灌水银裂石”的办法,更接近现代钻孔爆破技术。

对于水中的大礁石,这次整治还采用了“围堰束水”的办法施工,提高了治理效率。

——美丽赤水河