临汾地区构造特征及其构造应力场演化

杨 帆

(山东泰山地质勘查公司,山东 泰安 271000)

临汾地区构造特征及其构造应力场演化

杨帆

(山东泰山地质勘查公司,山东泰安271000)

摘要临汾地区处在鄂尔多斯盆地南北分区与东西分区的构造交汇部位,在该区构造特征表现为 “东西分带,南北分层”的规律,是多期次构造应力场下的产物。通过运用层面校正的方法,结合野外实测共轭节理,对区域内古构造应力场进行恢复,共得到3期构造应力场方位,区域内共发育3期构造应力场。印支期构造应力场,主应力方向为NNE-SSW、近SN向;燕山期共发育2组主应力,早期NW-SE向的构造挤压应力以及晚期NW-SE向拉张应力,这与区域性构造体制转变是一致的;喜山期构造主应力方向发生根本转变,由NW向转变为NE向。

关键词临汾地区;构造特征;层面校正;构造演化

构造应力场是控制区域构造发育和演化的重要因素之一,在不同的构造应力场作用下,将产生不同性质构造及其组合。利用各种构造行迹,如节理、断层、褶皱、构造透镜体及显微构造等反推地质过程中形变作用发生时期的构造应力方向,是确定构造应力场的一种重要地质方法[1].

构造应力场的研究,对恢复煤田构造演化具有重要意义。构造演化具有长期性、多期性和间歇性,在挤压、拉张和剪切的构造应力场条件下,从构造演化的程度对煤层的赋存状态、煤体结构和煤储层物性以及煤层气成藏的控制作用[2-4]进行研究;徐志斌等[5]对晋中南构造应力场演化进行研究,研究区经历了印支、燕山、喜山多期的构造应力场作用,以北西-南东方向近水平伸展应力场为主,并且伴随着太行山和霍山的不断隆起,在晋中南东部的沁水含煤向斜中形成了局部挤压应力场。

1区域构造特征

鄂尔多斯盆地是一个稳定的克拉通盆地[6],周缘活动性较强,褶皱、断裂构造密集发育,盆地内部则较为稳定,主要表现为隆起、拗陷以及宽缓褶皱。中生代以来,伴随着印支运动、燕山运动、喜山运动构造叠加,盆地周缘构造活动性加剧,盆地东缘不断隆起,形成了现今东倾西陷的总体构造面貌[7,8].

临汾地区位于鄂尔多斯盆地东南缘,处在鄂尔多斯盆地南、北分区与东西分区的构造交汇部位,其所处的构造位置较为重要。研究区处在华北板块、秦岭板块相互碰撞、挤压作用地带,经历了长期的构造作用与演化,不仅拥有鄂尔多斯盆地具有的基本特征,还表现出自身一定的特征。

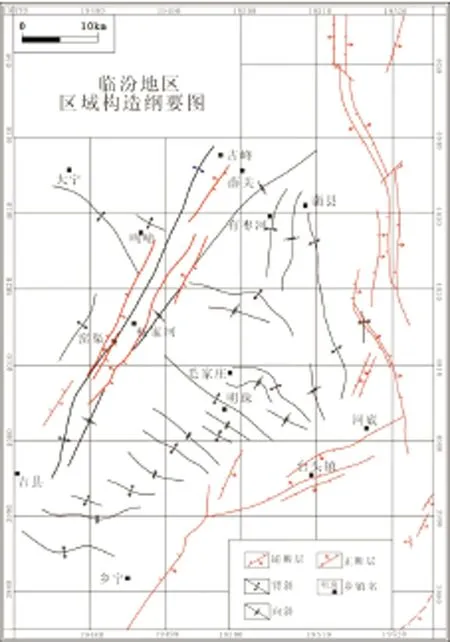

临汾地区总体构造变形较弱,整体呈西倾单斜构造,褶皱轴迹与断层走向在区域分布上表现出明显的差异性(图1).通过野外实测剖面以及地质构造的解析,临汾地区构造变形强度表现出明显的“东西分带,南北分层”的特征,由东缘向区域内部,变形强度表现出“强弱强弱”的特征,东西分带表现在构造样式由东向西分别为:紫荆山逆冲推覆构造、马头山阶梯状正断层,明珠叠加褶皱,古驿-窑渠背斜及对冲式逆断层,西部西倾单斜构造。南北分层表现在断层性质以河底为界,北部表现为逆断层,南部表现为正断层性质。区域构造特征一定程度上反映了该区域构造演化的复杂性,是多期构造应力场下共同作用的产物。

图1 临汾地区区域构造纲要图

2古构造应力场的恢复

区域内节理的形成是长期多次构造活动的产物,为了探讨该地区的构造变形史和古构造应力场,必须要进行节理的分期与配套。节理的分期配套主要依据节理组之间的交切关系以及借助与各期次节理有关的地质体的关系,在对节理进行力学性质的观察和分析的基础上,将同一地点、同一时期、同一应力作用下所产生的节理组合在一起,利用它们与主应力方位的关系来确定和恢复区域古构造应力场。

利用构造节理恢复软件,通过赤平投影的方法,首先将节理产状以及地层产状投影到吴氏网上,然后以地层走向为轴顺时针或逆时针旋转一定的角度(地层倾角),得到层面校正后的节理数据。如果两组节理在层面校正之后是共轭的,说明所受应力应该是在地层水平时期开始的,相邻层组如果都存在相同的应力,则可推测出应力的影响厚度和开始时间;如果地层倾斜之后存在一组共轭节理,说明所受应力是从地层发生倾斜之后开始的,相邻层组如果都存在相同的应力,则可据此推测出应力的影响厚度和开始时间[9].根据共轭剪节理(具体又分为平面共轭剪节理系和剖面共轭剪节理系)的交线,平行于中间主应力轴σ2, 其夹角平分线分别为最大主应力轴σ1和最小主应力轴σ3,确定所受主应力方向(图2).

a) 平面共轭X节理系 b) 剖面共轭X节理系

用于恢复古构造应力场的节理数据,由老到新分别采自中奥陶统马家沟组、峰峰组,上石炭统本溪组、太原组,下二叠统山西组,中二叠统下石盒子组、上石盒子组,上二叠统石千峰组,下三叠统刘家沟组、和尚沟组,中三叠统二马营组、铜川组,上三叠统延长组。根据野外观测剖面及室内的统计分析,对实测数据进行分期配套,为分析该区构造变形史和古构造应力场提供依据。

3分析结果

通过以上分析,结合层面校正前后构造节理分期配套关系(图3,图4),临汾地区共发育4套共轭X节理,其中3套为挤压应力作用下形成的(图5),另外一套是拉张应力环境下的产物。3组挤压应力方向分别为:第一组共轭节理走向分别为NW-SE、NE-SW向,显示挤压应力方向为NNE或近SN向(图5a);第二组走向为EW向、近SN向,显示主压应力方向为NW向(图5b);第三组走向为SN向以及NW向,显示主压应力方向为NNE向(图5c);第四组拉张应力方向为NW向,两组共轭X节理呈剖面共轭关系。通过野外观测,第二组切穿第一组,第三组切穿第二组,结合区域构造应力场,第一组为印支期构造应力场下的产物,第二组、第四组为燕山期构造应力场的产物,第三组为喜山期构造应力场作用的结果。

图3 实测节理主应力方向图 图4 层面校正后主应力方向图

图5 临汾地区主压应力方向图

4区域构造应力场演化

鄂尔多斯盆地印支运动第一期构造运动发生于早三叠世之末,由于盆地抬升和微褶皱,造成纸坊组与下伏和尚沟组呈平行不整合接触。在临汾地区主要表现在下伏和尚沟组自东北向西南方向变薄。通过赤平投影方法,野外实测节理可获得两组节理较为发育,一组近NW向,另一组近NE向,构造应力方向为近SN以及NNE向。

印支运动形成于三叠系与侏罗系之间的不整合面以下。主要特征之一是由于扬子地台与北方大陆拼接,使中国东部大陆连成一片,长期以来一直存在的南海北陆局面被东西分异的新格局取代。由于印支运动的影响,使晚古生代所形成的大华北沉积盆地的东界于晚三叠世推移到太行山以西,而成为晋陕侏罗纪沉积盆地。

鄂尔多斯盆地东缘印支期古构造应力场以近NS向挤压为主要特征,发生在晚三叠世的印支运动,伴随着特提斯洋的消减闭合和扬子-华北板块的陆-陆碰撞作用,在鄂尔多斯盆地南缘形成了近EW走向的秦岭古驿-窑渠背斜,海水从中国大陆基本退出。华北板块处于扬子板块和西伯利亚板块NS向挤压构造格局之中,在鄂尔多斯盆地东部和北部产生轴向近NS的构造挤压作用,由于远离板块边缘,印支期近NS向的构造挤压作用对鄂东地区的构造变形影响较小。

燕山期构造运动奠定了本区的构造格架,对其构造应力场的恢复依据优势节理方位及其褶皱轴迹,临汾区域燕山期构造应力场以NNW-SSE,NWW-SEE向挤压为显著特征,相应的伸展方向为NE-SW向。

主压应力迹线总体呈NW-SE向延伸,并呈向NE突出的弧形弯曲,即从西部的NW方向,向东略向S偏转,与区域边界的马头山断层和区域内部的古峄-鸣啼背斜和薛关-峪口断层等主要构造的走向近于垂直,表明这些构造的形成与燕山期构造应力场作用密切相关,从而形成具有挤压性质的构造变形。

喜马拉雅期构造应力场与燕山期相比发生了重大转变,即由NW-SE向的挤压转变为NE-SW向挤压,也使在这一时期区域构造应力发生反转。在临汾区域喜马拉雅期的构造变形形迹不是很显著,但由于与燕山期构造的走向近于垂直的拉张伸展作用,对早期的改造作用较为显著,即使早期的压性构造转变为张性构造,发生构造性质的转变。东缘紫荆山断裂带构造性质也由早期压性断裂转变为现在压扭性断裂。区域内部大量存在的叠加褶皱也是验证了区域内部构造应力场的转变过程。

5结论

该区位于板块汇聚部位,受到多期构造应力场的叠加作用,构造变形强度表现出明显的“东西分带,南北分层”的特征,由东缘向区域内部,变形强度表现出“强弱强弱”的特征,构造迹线存在明显的差异性。区域内共发育3期构造应力场,其中,印支期构造应力场,主应力方向为NNE-SSW、近SN向,在该区发育较弱;燕山期共发育两组主应力,早期NW-SE向的构造挤压应力以及晚期NW-SE向拉张应力,这与区域性构造体制转变是一致的,并且奠定了该区的构造格局;喜山期构造主应力方向发生根本转变,由NW向转变为NE向,主要体现在对早期形成的NE向构造的改造上。

参考文献

[1]万天丰.古构造应力场[M].北京:地质出版社,1987:22-69.

[2]姜波,徐凤银,彭德华,等.柴达木盆地北缘断裂构造变形特征[J].中国矿业大学学报,2004,33(6):687-692.

[3]姜波,秦勇,琚宜文,等.煤层气成藏的构造应力场研究[J].中国矿业大学学报,2005,3(5):564-569.

[4]姜波,秦勇.变形煤结构演化机理及其地质意义[M].徐州:中国矿业大学出版社,1998:27-28.

[5]徐志斌,王继尧,云武等.晋中南中新生代构造应力场演化及其动力学分析[J].地学前缘,1998,5(增刊):152-161.

[6]王双明.鄂尔多斯盆地聚煤规律及煤炭资源评价[M].北京:煤炭工业出版社,1996:110-115.

[7]张泓,鄂尔多斯盆地中新生代构造应力场[J].华北地质矿产杂志,1996,11(1):87-92.

[8]张泓,孟召平,何宗莲.鄂尔多斯煤盆地构造应力场研究[J].煤炭学报,2000,25(增刊):1-5.

[9]任收麦,葛肖虹,刘永江,等.柴达木盆地北缘晚中生代、新生代构造应力场—来自构造节分析的证据[J].地质通报,2009,28(7):877-887.

·问题探讨·

究,(E-mail) yangfqd@163.com

Structural Characteristics and Tectonic Stress

Field Evolution of Linfen Region

YANG Fan

AbstractLinfen region is located in the tectonic interjunction of Ordos basin north-south division and east-west division, where the tectonic features has the rule of east-west zoning and north-south layering, that is the product of multi-period tectonic stress field. Through using the method of level adjustment, combines with the conjugate joints of field survey, to recover the palaeotectonic stress field in the region, receives three periods of tectonic stress field orientation, three periods of tectonic stress field are developed in areas. The principal stress directions of tectonic stress field in Indosinian period is NNE-SSW, close to SN. Two principal stresses are developed in Yanshanian, that are structure compression of NW-SE in the early time and stretching stress of NW-SE in the late peroid, which are consistent with regional tectonic regime transition. The principal stress directions of structure in Himalayan changes fundamentally from NW turn into NE.

Key wordsLinfen region; Tectonic characteristics; Level calibration; Tectonic evolution

中图分类号:[TD15]

文献标识码:A

文章编号:1672-0652(2015)05-0053-04

作者简介:杨帆(1988—),男,山东青岛人,2013年毕业于中国矿业大学,硕士研究生,助理工程师,主要从事资源勘查、地质调查方面的研

收稿日期:2015-03-30