天文小故事(五)

□ 张明昌

天文小故事(五)

□ 张明昌

1 无心植柳柳成荫

相传,马克思的女儿问他最敬仰谁时,他曾毫不犹豫地写下了两个名字:斯巴达克、开普勒。前者是人所共知的第一次奴隶起义的伟大领袖,后者则是发现了行星运动三定律、有“天空立法者”美誉的大天文学家。1610年伽利略发现了木星有4颗卫星的消息传来,开普勒从“宇宙和谐”的观念出发,认为地球有一个卫星(月亮),那么位于地、木之间的火星应当有两颗卫星,才能符合“1、2、4”的规律……

这种近乎“数学游戏”的思想在17、18世纪正是大行其道之时,1724年德国一位37岁的中学教师戴维·提丢斯也是这样提出了一个关于行星距离的定则,由于柏林天文台台长约翰·波得的“疏忽”,在很长一段时间内,被不恰当地称为了“波得定则”。定则认为,在火星与木星之间离太阳2.8天文单位处,应当有一颗“失踪”了的行星尚未被发现。

图1 谷神星是西西里岛的保护神

受到英国的赫歇耳在土星之外发现了太阳系的第七颗大行星——天王星的鼓舞,许多国家的天文学家都狂热地在火、木之间的星空中寻找搜索起来,因为发现新行星不仅可以名垂史册,更会得到丰厚的利益回报。不过,几十年下来,形如拉网式的搜寻无不是空手而归,

直到19世纪的第一夜,从意大利的西西里岛传来了振奋人心的好消息:一位对此并无兴趣的天文学家朱塞普·皮亚齐却无意间发现了一个陌生的星星,为了慎重,他先是说他所发现的是一颗彗星。幸得德国“数学王子”高斯发明了一种新的确定轨道方法,使他从有限的观测资料中证实,新天体的轨道就在离太阳2.77天文单位处,这位神父出身的天文学家发现的正是人们期待已久的“失踪行星”!

皮亚齐因而一举成名,立即被推崇为那不勒斯皇家学会会员,用他的头像制成的各种装饰品,纪念品也使那些商人赚了个盆满钵盈,后来国际天文学联合会特别将1923年发现的那颗第1000号小行星命名为皮亚齐。

皮亚齐起先想把他无意发现的这颗行星命名为费迪南蒂娅(Ferdinandea),但这明显有取悦于西西里王费南迪三世之嫌,因而未能成真,继而他才重取了一个恰如其分的好名字:赛丽斯(Ceres),这既是罗马神话中的收获女神,符合行星命名的惯例,又是西西里的保护神。中译“谷神星”。

长期以来,谷神星一直因其貎不扬而坐着“冷板凳”。但是科学家最近发现,这颗小行星在许多方面很像地球。哈勃太空望远镜为谷神星拍摄的267幅图像表明,谷神星几乎为球状。其物质并非均匀地分布在其内部。电脑模型表明,谷神星的内部分为不同层次:稠密物质在核心,比较轻的物质靠近表层。它可能包括一个富含冰水的表层,里面是一个多岩石的核心。美国的一份报告说,如果谷神星表层25%由水构成,那么其淡水含量就比地球还多。

2 因祸得福的帕里沙

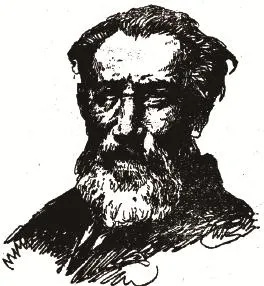

图2 奥地利天文学家帕里沙

奥地利天文学家帕里沙是早期小行星发现的佼佼者,年轻时就当上了普拉海军天文台的台长。自1874年他首开纪录,发现了第136号小行星,那年他才26岁。他以其祖国的名字“奥地利”命名了它。在短短8年时间内,他的业绩已达28颗,成为当时世界上发现小行星最多的人。

尽管帕里沙工作非常出色,新发现源源不断。但他与许多科学家一样,不会巴结权贵,不懂溜须拍马。有一次,有位海军上将前来帕里沙的天文台“视察”,这个大人物原来只是想来炫耀一番,可帕里沙却没把此事放在心上,并未率众列队来恭候,反而不修边幅地带了一顶旧草帽在台里各处游荡。将军怒不可遏,当场对帕里沙训斥连连,盛怒之下还宣布“革”了他的一切职务,并勒令他立即离开天文台!

帕里沙一时丢了工作,没了去处,最后流浪到了瑞士,进入了维也纳天文台。他从助手做起,尽管只能“从头再来”,但“是金子就会发光”,而且这里的望远镜比普拉海军天文台的更大更好,所以他心满意足地在此一直工作到生命的最后时刻,在这40多年时间内,他发现的小行星多达近100颗,其一生发现的数量达125颗。成为照相术在天文观测盛行以前的绝对冠军。

3 帕里沙的无奈之举

众所周知,日食是难得一遇的天象,在科学上有重要的意义,1868年的日食,人们发现了“太阳元素”,后来经几十年的探索,才证实了它是一种新的元素——氦,直到1895年人们才从地球上也找到了它。1869年又有人在日食观测时发现了新的线索,当时有人以为这又是新的元素,还替它准备了一个新的名称——“”。可这个奇特的“”却久久不愿就范。为了探求“”的本质,当然观测日全食是极其重要的研究手段。

为了观测1886年8月29日非洲地区的日全食。帕里沙早早开始了筹备。观测日食要有专门的仪器设备,可是,帕里沙甚至连到遥远的非洲的路费还没有着落。他这时身在异乡的瑞士,真是举目无亲,根本不知去哪儿筹措这笔观测日食的经费呢?他先是试着向政府有关部门申请,可是瑞士皇室认为,日食不会给他们增添新的殖民地,没有实际利益可得。有位亲王直言不讳地说:“我们不必去关心别的星球,即使那个星球上也有个世界,也有着许多居民,但那儿的选民是不会来投我们一票的。”所以帕里沙一次次的申请报告无不是泥牛入海。愤恨的帕里沙只得转向社会呼吁,请求那些富豪巨贾能出钱资助,可几个月奔波下来,仍是分文无果。

在他走投无路时,头脑中忽然灵光一闪,他想到了几个月前他曾发现了第250号小行星,它正待他命名,何不以此来筹措这笔费用呢?因为当时发现者完全可以为自己发现的小行星命名。于是他提起笔来草草拟就了一则广告,大意是,为了要到非洲去观测日全食,他愿意出售他不久前刚发现的第250号小行星的命名权,价格为它的序号:250金镑。广告见报后不几天,就有一位贵族欣然登门,三言二语,双方拍板成交,这位风度翩翩的男爵一面让仆人取出金币,一面交给帕里沙一张精致的纸条,上面写着他夫人的芳名——贝蒂娜。

就这样,这位可能对天文学一窍不通的贵妇人,仅仅凭了250金镑的魔力,至今还在太空中漫游,并将永远游弋在宇宙空间。而200多年前的帕里沙也成了“卖星人”的始作俑者。

4 不时出现的命名之争

用神话中的女神来为天体取名是自古以来的“国际惯例”,因为这既保持了星空所固有的神秘色彩,又能让它更富有诗情画意,女性化一下还增添了意想不到的人情味。而在小行星问世不久的19世纪,随便从一些希腊神话或罗马神话中撷取一个神话人物,对于天文学家而言,不啻是囊中取物,易如反掌。

然而惯例只是习惯,它不是法律,也没有约束力,所以难免会有一些越轨者,那些喜欢标新立异的人总想突破旧框框,更有人还有其他的目的,于是关于取名的争论也在所难免了。

最早的争端起源于第12号小行星的身上。这是英国天文学家海德于1850年获取的成果,他当时就把其称为“维多利亚(Victoria)”,我们至今也不知海德的原意是什么,但显然有向英国维多利亚女皇献媚之嫌,于是首先是美国天文学家拍案而起,因为英国殖民主义对于美洲的掠夺、奴役带给他们的切肤之痛至今还记忆犹新,他们死也不愿意让侵略了他们近百年的女王去玷污天庭间的圣洁。于是他们对海德口诛笔伐,说他利欲薰心,说他浑身媚骨,说他心怀叵测,说他二面三刀……英国人开始也不介意,但大洋彼岸的骂声甚嚣尘上时,也按捺不住了,他们开始反击,说美国人自己没有本事去发现小行星反而恶毒咒骂别人,不就成了那只吃不到葡萄就说葡萄酸的老狐狸么?

图3 形状各异的小行星

学术争论变成了人身攻击,局面如何收场?科学家毕竟有的是聪明人,这时有人出来调解,说不要把这个“维多利亚”看成英国女皇,因为她也是罗马神话中的一个神祇——胜利女神的芳名。这样美国人也就无话可说,海德也乘势收场,这场风波也就烟消云散。

1858年,美国纽约州的杜德里天文台发现了第55号小行星。可是为了给它取什么名字,该台的台长与理事之间也各有自己的主张,磋商未果又变成了争吵,而他们的意见分歧不知怎么又被传媒得知,在报刊的推波助澜下,矛盾越来越大,事情越搞越复杂,最后竟发展到盗取对方的邮件、诉诸法律的地步。鉴于这个沉痛的历史教训,后来天文学家一致决定,就把它命名为“潘多拉”。谁不知道,潘多拉是希腊神话中出名的祸害。原来她是由诸神塑造出来,众神给了她美丽的外表,却深藏着祸心。后来众神的信使赫米斯把她送到人间。她到了人间后,却把她的魔盒打了开来,于是盒内的瘟疫、洪水、战争、邪恶、淫盗、饥馑……等各种灾难蜂拥而出,再也不肯回来,世上也就从此不得安宁。

(责任编辑 张长喜)