顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用*

吕 凯,谭顶良

(1.江南大学人文学院,无锡214122;2.南京师范大学心理学院,南京210097)

1 前言

顿悟问题解决是一个长期受到研究者广泛关注的重要研究领域,其核心课题就是顿悟产生的内在机制。大多数研究者都认为,顿悟的产生要经历“重构”(restructuring)过程,即个体对最初形成的不恰当的问题表征进行改变,并形成新的问题表征的过程。关于重构过程的发生机制,目前主要存在两种互相对立的观点,即特殊过程观和一般过程观:前者认为,顿悟问题解决中重构的发生是某种自动的无意识的过程,无需个体主动搜索,它不同于非顿悟问题解决过程(Metcalfe & Wiebe,1987;Schooler et al.,1993;Jung-Beeman et al.,2004;Ollinger et al.,2006);后者认为,顿悟问题解决中的重构是个体通过积极主动的搜索过程发现已有问题表征存在的缺陷并形成新的问题表征的过程,它与非顿悟问题解决过程并无本质区别(Weisberg & Alba,1981;Kaplan & Simon,1990;Fleck & Weisberg,2004)。

从执行功能的角度来考察顿悟问题解决过程,这是近年来兴起的重要研究方向。执行功能是决定个体主动搜索能力的关键因素,从一般过程观的观点看,执行功能在顿悟问题解决特别是重构过程中具有重要作用,而从特殊过程观的观点看,执行功能对于顿悟问题解决特别是重构过程应该不具有显著影响。因此,考察执行功能在顿悟问题解决中的作用为揭示顿悟问题解决的内在机制,特别是检验两种重构观提供了新的视角。目前有关执行功能在顿悟问题解决中的作用研究主要集中在工作记忆方面。一些研究发现,工作记忆能力能够显著预测顿悟问题解决成绩(Gilhooly & Murphy,2005;Gilhooly& Fioratou,2009;Murray & Byrne,2005;DeYoung et al.,2008;Chein et al.,2010;Chein & Weisberg,2014);然而,另一些研究却发现,工作记忆能力对于顿悟问题解决的影响并不显著(Lavric et al.,2000;Fleck,2008;Ash & Wiley,2006)。造成这种差异的一个重要原因可能与顿悟问题解决过程的复杂性有关。

不少研究者认为,顿悟问题解决是一个复杂的过程,可以区分为多个不同阶段。例如,Wallas(1926)认为顿悟问题解决可以分为四个阶段,即准备期、酝酿期、豁然期和验证期;Ash 和Wiley(2006)则把顿悟问题解决分为表征阶段、初始解决阶段、僵局阶段和重构阶段。顿悟问题解决的不同阶段与工作记忆之间的关系可能存在一定差异。因此,仅仅从整体上考察顿悟问题解决过程可能不足以揭示顿悟问题解决特别是重构过程与工作记忆的关系及其内在机制。

基于以上考虑,该研究将尝试通过直接分离顿悟问题解决不同阶段的方法,来考察工作记忆对于顿悟问题解决不同阶段的影响。具体来说,该研究将通过让被试自我监测和报告顿悟问题解决进程的方法来直接分离顿悟问题解决的不同阶段。该研究包含两个实验即实验1 和实验2,分别探讨言语和空间顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用。

2 实验1:言语类顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用

2.1 目的

探讨言语类顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用。

2.2 被试

通过在校园网的BBS 上发表广告招募被试,共有87 人参加。其中男性37 人,女性50 人,年龄最大者25 岁,最小者18 岁,平均值为20.5 ±1.95。全体被试均为本土中国人。

2.3 实验任务

2.3.1 工作记忆任务

本实验中使用了多种言语和空间工作记忆广度任务,使用Visual Basic 6.0 进行编程,在联想Idea-Centre K330 台式机上进行,具体如下:

2.3.1.1 言语工作记忆广度任务

(1)阅读工作记忆广度任务

在该任务中,每次向被试呈现一系列中文陈述句,要求被试判断这些句子是否合乎语法,同时记住每个句子的最后一个词。句子呈现完毕后,要求被试按照顺序依次回忆这些词汇,只有回忆完全正确才算成功。每个系列中包含的句子个数依次从2 增加到8,每个系列中包含两组句子(即尝试两次),当两次尝试都失败后,则任务终止。被试所能够达到的最高系列,即其工作记忆广度值。

(2)运算工作记忆广度任务

在该任务中,每次向被试呈现一系列四则运算式,要求被试判断其结果是否正确,同时记住每个运算式右边呈现的词汇。一个系列的运算式呈现完毕后,要求被试按照顺序依次回忆这些词汇,只有回忆完全正确才算成功。每个系列中包含的运算式个数依次从2 增加到8,每个系列尝试两次,当两次尝试都失败后,则任务终止。被试所能够达到的最高系列,即其工作记忆广度值。

2.3.1.2 空间工作记忆广度任务

(1)旋转工作记忆广度任务

在该任务中,每次向被试呈现一组旋转了不同角度的字母,它们有的是正常字母,有的则是正常字母的镜像,要求被试判断字母是否是正常字母,同时记住每个字母右边出现的箭头指向。字母呈现完毕后,要求被试按照顺序依次回忆箭头指向,只有回忆完全正确才算成功。每个系列中包含的字母个数依次从2 增加到8,每个系列尝试两次,当两次尝试都失败后,则任务终止。被试所能够达到的最高系列,即其工作记忆广度值。

(2)对称判断工作记忆广度任务

在该任务中,每次向被试呈现一组图形,它们有的是左右对称的,有的则是左右不对称的,要求被试判断它们是否是左右对称的,同时记住每个图形右边出现的一个正方形方框内红色小方框的位置。图形呈现完毕后,要求被试按照顺序依次回忆红色小方框的位置,只有回忆完全正确才算成功。每个系列中包含的图形个数依次从2 增加到8,每个系列尝试两次,当两次尝试都失败后,则任务终止。被试所能够达到的最高系列,即其工作记忆广度值。

2.3.2 顿悟任务

本实验中将使用言语类顿悟问题作为顿悟任务,解决该问题所需要的顿悟是题目中的人名实际上指的是某种动物。该任务使用纸笔形式进行。具体问题如下:“约翰环游了整个世界,却没有花一分钱,这是为什么?”在该问题解决过程中,被试一开始通常认为约翰是个人,因而无法解决问题,只有当顿悟到约翰不是人而是某种动物时,该问题才能得到解决。

2.4 实验过程

实验分为两次完成,每次约1 小时。实验采取单个进行的方式,每个被试来到实验室后,首先向其介绍实验的目的和要求,待被试表示理解后,进入实验。每个被试都要完成所有的工作记忆任务和顿悟任务。其中,工作记忆任务在计算机上完成,顿悟任务以纸笔形式完成。一半被试第一次完成工作记忆任务,第二次完成顿悟任务;另一半被试第一次完成顿悟任务,第二次完成工作记忆任务。

在顿悟任务中,主试首先向被试说明和解释顿悟问题解决的概念和一般过程,特别是关于顿悟问题不同阶段的界定,告诉其如何进行反应,具体指导语如下:“心理学研究表明,人们的问题解决过程常常可以分成三个阶段:首先,是初始尝试阶段,即看到问题时努力尝试去解决问题,如果问题较难,经过一段时间的初始尝试后,会陷入第二阶段——僵局状态,即不知道该怎么做;僵局状态持续一段时间后,人们可能会突然想到解决问题的方法或途径,即进入第三阶段——顿悟阶段,从而导致问题解决。该研究旨在深入探讨人们的这一问题解决过程。因此,请您在问题解决过程中及时报告自己的问题解决过程。具体做法如下:当您进入僵局状态时,立刻向实验主持人报告;当您突然想到解决问题的方法或答案时,立刻向实验主持人报告;当然,您的问题解决过程也可能比较顺利,并没有上述情况发生,那么您只需报告问题答案即可。”当被试表示完全理解后,主试向其呈现顿悟问题,并开始计时。主试使用秒表进行计时,单位精确到0.01 秒。问题解决的最大时限为50 分钟,如果届时被试仍未能解决问题,主试向其呈现答案。

实验结束后,主试对被试进行访谈,了解被试以前是否遇到过或解决过实验中呈现的顿悟问题或与之类似的问题。反应指标包括两项:一是被试报告进入僵局的时间,该时间作为初始搜索阶段持续时间;二是被试报告产生顿悟的时间,该时间减去被试报告进入僵局的时间,作为重构阶段所需时间。实验数据使用SPSS13.0 软件进行统计分析。

2.5 实验结果

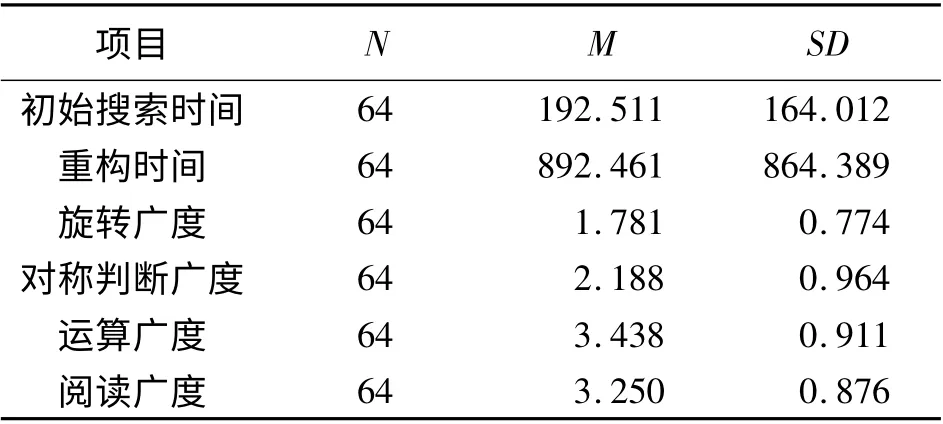

参加本实验的被试人数为87 人,其中2 个被试以前曾经遇到类似问题,2 个被试看到题目立刻就想到答案,4 个被试没有报告陷入僵局的时间,有效被试共79 人。其中,成功解决问题的被试为64 人,占有效被试人数的81.0%,这些被试在各项任务上的成绩见表1。

表1 被试在言语顿悟任务和各项工作记忆任务上的成绩

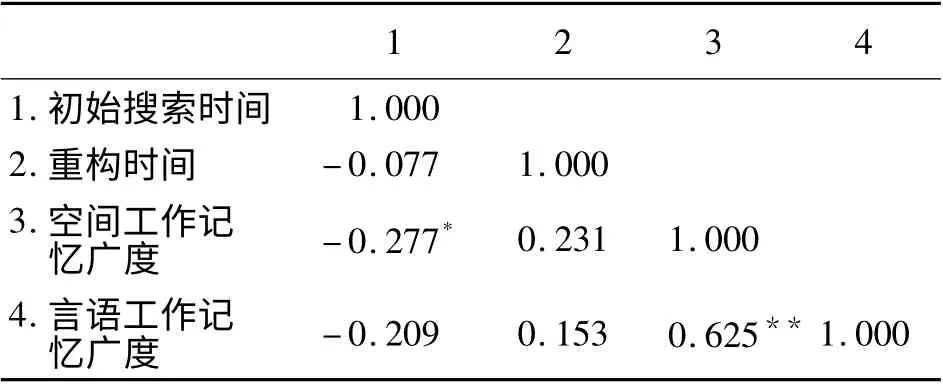

将成功解决问题的被试在旋转广度和对称判断广度上的得分分别转化为标准分数后,取其平均值作为个体空间工作记忆广度值;将被试在运算广度和阅读广度上的得分分别转化为标准分数后,取其平均值作为个体言语工作记忆广度值。然后,计算各项指标的相关系数矩阵,结果见表2。

表2 被试言语顿悟问题解决成绩与工作记忆广度的相关矩阵

2.6 分析与讨论

从表2 的数据来看,言语顿悟问题解决中初始搜索阶段持续时间与重构阶段持续时间不存在显著相关,即言语顿悟问题解决中初始搜索阶段持续时间与重构阶段持续时间不存在显著相关,这说明初始搜索阶段与重构阶段具有相对独立性。

言语顿悟问题解决初始搜索时间与空间工作记忆广度(R2=0.32)、言语工作记忆广度(R2=0.07)均存在显著负相关,即工作记忆能力越强,初始搜索阶段所需时间越少;但言语重构阶段时间与空间工作记忆广度、言语工作记忆广度均不存在显著相关,即工作记忆能力对于重构阶段所需时间无显著影响。这些结果表明,工作记忆对于言语顿悟问题解决的初始搜索阶段与重构阶段有着不同的影响,它主要作用于初始搜索阶段而非重构阶段。

3 实验2:空间类顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用

3.1 目的

探讨空间类顿悟问题解决不同阶段中工作记忆的作用。

3.2 被试

通过在校园网的BBS 上发布广告招募被试,共有被试119 人。其中男性51 人,女性68 人,年龄最大者25 岁,最小者16 岁,平均值为20.0 ±2.18。全体被试均为本土中国人。

3.3 实验任务

3.3.1 工作记忆任务:同实验1

3.3.2 顿悟任务

本实验中将使用空间类顿悟问题作为顿悟任务,该任务使用纸笔形式进行。所使用的问题是对传统顿悟问题“农场问题”(Dow & Mayer,2004)进行修改而形成的,具体问题如下:“有一块V 字形农场,请问如何将它们分割为形状相同且面积相等的三部分?”。解决该问题所需要的顿悟是分割图形时按照V 字形分割,即分割成三块V 字形土地。

3.4 实验过程:同实验1

3.5 实验结果

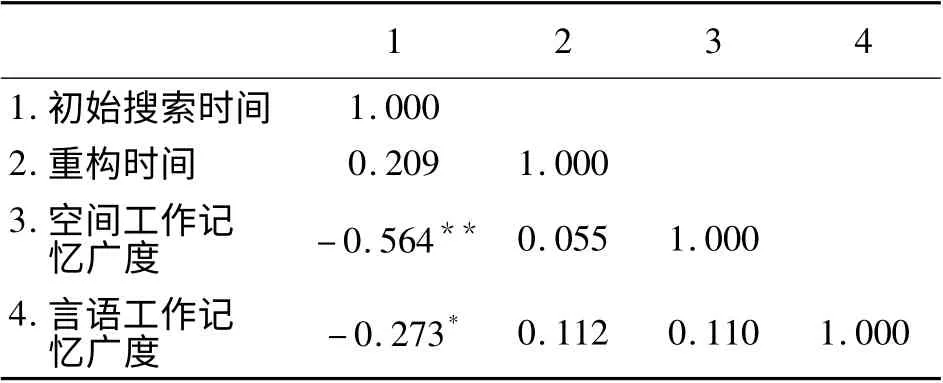

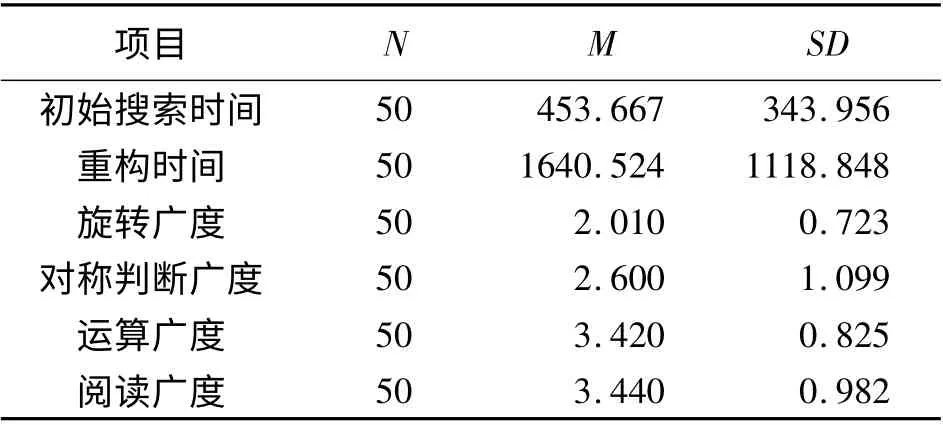

参加本实验的被试人数为119 人,其中3 个被试看到题目立刻就想到答案,2 个被试没有报告陷入僵局的时间,有效被试共114 人。其中,成功解决问题的被试为50 人,占有效被试人数的43.9%,这些被试在各项任务上的成绩见表3。

表3 被试在空间顿悟任务和各项工作记忆任务上的成绩

将成功解决问题的被试在旋转广度和对称判断广度上的得分分别转化为标准分数后,取其平均值作为个体空间工作记忆广度值;将被试在运算广度和阅读广度上的得分分别转化为标准分数后,取其平均值作为个体言语工作记忆广度值。然后,计算各项指标的相关系数矩阵,结果见表4。

表4 被试空间顿悟问题解决成绩与工作记忆广度的相关矩阵

3.6 分析与讨论

从表4 来看,空间顿悟问题解决初始搜索阶段时间与空间顿悟问题解决重构阶段时间不存在显著相关,即空间顿悟问题解决中初始搜索阶段持续时间与重构阶段持续时间不存在显著相关,这一点与前面的言语顿悟问题解决实验结果是一致的,说明初始搜索阶段与重构阶段具有相对独立性。

空间顿悟问题解决初始搜索阶段时间与空间工作记忆广度存在显著负相关(R2=0.08),即空间工作记忆能力越强,初始搜索阶段所需时间越少;不过,空间顿悟问题解决初始搜索阶段时间与言语工作记忆广度的负相关并未达到显著性水平,这可能反映了空间问题解决过程对于空间工作记忆依赖性更大。

空间顿悟问题解决重构阶段时间与空间工作记忆广度、言语工作记忆广度均不存在显著性相关,即工作记忆能力对于重构阶段所需时间无显著影响。这一点与前面的言语顿悟问题解决实验结果是一致的,显示工作记忆能力主要作用于空间顿悟问题解决的初始搜索阶段,而非重构阶段。

4 总讨论

顿悟问题解决研究的核心课题就是顿悟产生的内在机制。本研究通过让被试自我监测和报告顿悟问题解决进程的方法来直接分离顿悟问题解决的不同阶段,在此基础上考察工作记忆对于顿悟问题解决不同阶段特别是重构阶段的作用,获得了几点有意义的发现。

不少研究者认为,顿悟问题解决是一个复杂的过程,可以区分为多个不同阶段(Wallas,1926;Ash& Wiley,2006)。但是,这种观点一直停留在理论层面上,缺乏实验证据的支持。该研究结果为顿悟问题解决过程的阶段论观点提供了重要的实验证据,无论是在言语还是空间顿悟问题解决中,初始搜索阶段持续时间和重构阶段持续时间均不存在显著相关,这说明顿悟问题解决的初始搜索阶段与重构阶段是相对独立的两个阶段,也从某个侧面反映出笔者在本实验中使用的阶段分离方法具有一定的有效性。

更重要的是,该研究发现,无论是在言语还是空间顿悟问题解决中,工作记忆能力对于顿悟问题解决的初始搜索阶段和重构阶段有着不同的影响。具体来说,初始搜索阶段所用时间与工作记忆能力存在显著负相关,即工作记忆能力越强,初始搜索阶段所需时间越少,说明工作记忆有助于初始搜索过程的完成,这表明顿悟问题解决的初始搜索阶段与常规性问题解决过程非常类似。

然而,重构阶段所用时间却与工作记忆不存在显著性相关,工作记忆能力并不影响顿悟问题解决的重构过程,这一点支持了关于重构过程机制的特殊过程观而非一般过程观。如前文所述,目前关于重构过程的内在机制主要存在两种互相对立的观点,即特殊过程观和一般过程观。从该研究的结果来看,顿悟问题解决的重构过程与工作记忆所代表的执行功能和主动搜索能力无关,支持了关于重构机制的特殊过程观。

5 结论

5.1 顿悟问题解决中的初始搜索阶段与重构阶段是相对独立的两个阶段。

5.2 工作记忆对于顿悟问题解决的不同阶段有着不同的影响,它主要影响顿悟问题解决的初始搜索阶段,工作记忆能力越强,初始搜索过程所需时间越少。

5.3 工作记忆对于顿悟问题解决的重构阶段无显著影响,这一点支持了关于重构机制的特殊过程观。

Ash,I.K.,& Wiley,J. (2006). The nature of restructuring in insight:An individual - differences approach. Psychonomic Bulletin and Review,13,66 -73.

Chein,J.M.,& Weisberg,R. W. (2014). Working memory and insight in verbal problems:Analysis of compound remote associates.Memory & Cognition,42,67 -83.

Chein,J. M.,Weisberg,R. W.,Streeter,N. L.,& Kwok,S.(2010).Working memory and insight in the nine-dot problem.Memory & Cognition,38,883 -892.

Cinan,S.,Özen,G.,& Hampshire,A. (2013). Confirmatory factor analysis on separability of planning and insight constructs.Journal of Cognitive Psychology,25,7 -23.

DeYoung,C.G.,Flanders,J.L.,& Peterson,J.B.(2008).Cognitive abilities involved in insight problem solving:An individual differences model.Creativity Research Journal,20,278-290.

Fleck,J.I.(2008).Working memory demands in insight versus analytic problem solving. European Journal of Cognitive Psychology,20,139 -176.

Fleck,J.I.,& Weisberg,R.W.(2004).The use of verbal protocols as data:An analysis of insight in the candle problem.Memory & Cognition,32,990 -1006.

Fleck,J.I.,& Weisberg,R.W.(2013).Insight versus analysis:Evidence for diverse methods in problem solving. Journal of Cognitive Psychology,25,436 -463.

Gilhooly,K. J.,& Fioratou,E. (2009). Executive functions in insight versus non - insight problem solving:An individual differences approach.Thinking and Reasoning,15,355 -376.

Gilhooly,K. J.,& Murphy,P. (2005). Differentiating insight from non-insight problems.Thinking and Reasoning,11,279-302.

Gilhooly,K. J.,Georgiou,G. J.,Garrison,J.,Reston,J. D.,&Sirota,M.(2012).Don’t wait to incubate:Immediate versus delayed incubation in divergent thinking. Memory & Cognition,40,966 -975.

Jung-Beeman,M.,Bowden,E.M.,Haberman,J.,Frymiare,J.L.,Arambel-Liu,S.,Greenblatt,R.,et al. (2004). Neural activity when people solve verbal problems with insight.Public Library of Science Biology,4,1 -23.

Kaplan,G. A.,& Simon,H. A. (1990). In search of insight.Cognitive Psychology,22,374 -419.

Kershaw,T.C.,Flynn,C.K.,& Gordon,L.T.(2013).Multiple paths to transfer and constraint relaxation in insight problem solving.Thinking & Reasoning,19,96 -136.

Lavric,A.,Forstmeier,S.,& Rippon,G.(2000).Differences in working memory involvement in analytical and creative tasks:An ERP study.Cognitive Neuroscience,11,1613 -1618.

Metcalfe,J.,& Wiebe,D. (1987). Intuition in insight and non-insight problem solving. Memory and Cognition,15,238 -246.

Murray,M.A.,& Byrne,R.M.J.(2005).Attention and working memory in insight problem solving. Proceedings of Cognitive Science Society,27,1571 -1575.

Murray,M.A.,& Byrne,R. M. J. (2013). Cognitive change in insight problem solving:Initial model errors and counterexamples.Journal of Cognitive Psychology,25,210 -219.

Öllinger,M.,Jones,G.,Faber,A.H.,& Knoblich,G. (2013).Cognitive mechanisms of insight:The role of heuristics and representational change in solving the eight - coin problem.Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,39,931 -939.

Schooler,J. W.,Ohlsson,S.,& Brooks,K. (1993). Thoughts beyond words:When language overshadows insight.Journal of Experimental Psychology:General,122,166 -183.

Weisberg,R.W.,& Alba,J. W. (1981). An examination of the alleged role of fixation in the solution of several insight problems.Journal of Experimental Psychology:General,110,169 -192.