英国圈地运动与农业革命

石强

(陇东学院历史文化学院,甘肃庆阳 745000)

英国圈地运动与农业革命

石强

(陇东学院历史文化学院,甘肃庆阳745000)

摘要:英国圈地运动的历史也是圈占敞田及与敞田密切相关的公用土地的历史。农业革命是农业生产技术累积及圈地运动发展的必然结果,推动了英国资本主义大农业经营体制的建立、农业生产技术的变革和农业劳动生产率的显著提高。农业革命又直接孕育了工业革命,圈地运动也间接地推动了工业革命的到来和深入发展。

关键词:英国;圈地运动;农业革命;资本主义;农业经营

英国圈地运动引发了农业生产的进步和变革,开创了农业革命的先河,而农业革命又为工业革命铺就了道路,圈地运动也间接地推动着工业革命的到来和深入发展。圈地运动及其所引起的农业变革常被誉为农业革命,但是人们更愿意把它当作工业革命的序幕和必不可少的组成部分。

长期以来,国内外学术界对英国农业革命发生的时间、过程及内容有着较多的分歧。即使在英国,不同的学者也有着不同的意见。分歧的根源在于对农业革命的定义理解不同,所指向的对象和重点也不同,得出的结论显然有所不同。综合国内外学者的观点,农业革命包含这样3个方面的内容:第一,农业革命指的是一系列农业生产技术的变革与进步,包括引进新的饲料作物及新的轮作庄稼、新的草场灌溉技术、推广新的农业机械及畜种改良技术等。第二,农业革命指的是英国农业的发展成功地解决了不断增长的人口的吃饭问题。第三,英国农业革命的最大特点是通过提高农业劳动生产率而提高了农业生产的总产量。

对农业革命这样的概括和定义显然不包括经济基础、上层建筑、生产关系方面的变革,而侧重于生产技术的进步与变革,相当于历史唯物主义所强调的生产力,其有利因素是可以长时间单方面地去分析农业生产的发展进步。但不利因素是容易割裂影响农业生产多种因素之间的联系。本文所论述的农业革命不仅包括这3个方面的基本内容,更主要的是探讨农业革命与圈地运动的内在和外在联系,涉及经济基础与上层建筑、生产力与生产关系等一系列密切相关的内容。在时间范围上采纳马克·奥弗顿的观点,即1500~1850年这一较长的时期,因为这正是圈地运动的高潮时段,也比较符合农业革命本来的历程,也正是在这一时段,英国完成了近代化的进程。

一、资本主义大农业经营体制的确立

圈地运动的历史就是圈占敞田及与敞田密切相关的公用土地的历史,也是敞田制逐步消失的历史。敞田制基于自给自足的农业,满足了相对稳定的社会需求,随着社会经济的发展和人口的不断增长,其弊端日益显现。英国圈地运动逐步瓦解了中世纪以来以敞田制为主要表现形式的封建土地所有制、个体农民的土地占有制、土地集体支配制度,确立起了资本主义的土地私有制和单纯的个体占有及支配的土地制度。土地制度的变革进而影响了农牧业生产关系,形成了资本主义大农业经营体制,使规模化、集约化、社会化的农牧业生产方式逐渐占据主导地位。到19世纪中期时,大农场无论在数量上还是在占有的土地面积上,均超过了小农场。

16世纪中期时,“随着圈地运动的开始,许多领主买下自由持有农的土地,同时驱逐老的佃户,推倒其房屋。领主的自营地得到扩大。领主遂将自营地作为租地农场加以出租。租地农场的发展非常迅速。在诺福克郡16个庄园的土地上共形成了18处租地农场。在威尔特郡23个庄园的土地上形成了31个租地农场。在其他13个各郡的庄园中形成了18个租地农场。这样,在上述52个庄园中共建立了67个租地农场。在这67个租地农场中,有37个面积超过200英亩,有1/4以上的农场面积超过了350英亩”[1]。圈地以后的大土地所有者或者把整个农场、牧场出租以收取地租,或者雇用劳动力进行生产。其在土地经营上的共同特点是与市场发生着密切的联系,规模较大的农场都以雇佣劳动作为主要的劳动形式。因为仅靠家庭劳动力是无法完成这样规模庞大的农场上的耕作及生产的,在旧的劳役制崩溃的前提下,只有采用雇佣劳动力的方式,才能保证农场里农业生产的顺利进行。“彼特·鲍登作了一个估算,即一个农户凭借自己一家的力量最大限度可耕种面积30英亩的农场,如果经营规模比此更大的农场就必须使用雇佣劳动力,按照鲍登的标准,上述那些面积在30英亩以上的租地农场在经营时必然要使用雇佣劳动力,也就是说,那些面积超过30英亩的大租地农场经营实际上已包含了资本主义成分。”[1]即使农民依靠自己家庭力量能耕种的农场面积更大一些,也有很多的农场必须依靠雇佣劳动力。

在上述的统计资料中,有一半以上租地农场的面积都超过了200英亩,那么面积超过100英亩的农场数量将更多,这些农场肯定需要雇佣若干数量的劳动力才能进行正常的农业生产。这就使农业生产走上了大农业经营的道路,也哺育着以雇佣制为基础的生产关系。而这种雇佣关系,正是农业资本主义生产关系的萌芽和发展。这种农业生产方式在18世纪后半期至19世纪中期形成了以资本主义大农场为主要生产单位的大农业经营体制。

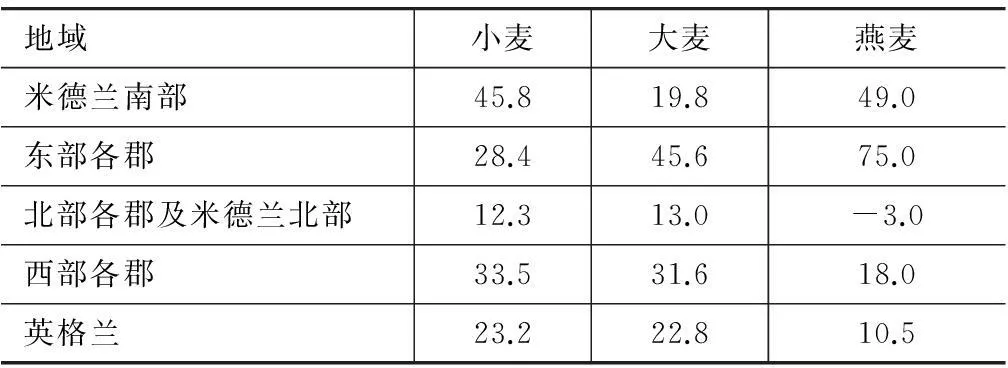

圈地运动造就了英国农业经济独具的特点,那就是土地逐渐集中在少数人的手中,相对较少的人口占有了较多数量的土地,也就是确立起了资本主义的大农场制。在近代化的道路上,英国农业经营体制较早地走上了资本主义大农业的道路。而在法国,由于小农经济长期存在,造成了土地占有与经营的分散,也造成了农民的贫困和国内市场的狭小,制约了工业革命及近代化的进程。“最近的一个统计说明,在19世纪初英国的农业生产力比法国的高2.5倍,而法国本身的生产效率比欧洲的其他国家高得多。结果是人口从乡村迁往城市,与此同时,还可以养活得起这些增长的人口。”[2]由此可见土地制度的变革及农业的发展对工业化及城市化的重要影响。美国著名学者布伦纳认为:“法国农民通过斗争,在15世纪,法兰西的君主们似乎已经确认了农民的世袭保有权的完整。法国农民在确立完全自由方面的成功,乃是经济进步不能克服的障碍。换句话说,法国农业转变之所以失败,直接原因是由于早期的近代农民持有土地的持续力量。”[3]法国经济学家杜尔哥“比较了18世纪法国北部的大农场和中部的的小份地制后得出结论,以雇佣劳动为基础的资本主义大农业意味着经济的发展进步”[4]。关于租地农场的规模,埃伦的研究结果表明:“1800年,英国农场的平均面积约为145英亩,其中60英亩以下的农场面积占全国农场总面积的比例仅为11.7%,60~100英亩的农场面积占全国农场总面积的7%,而100英亩以上的大中型农场的面积占到了全国农场总面积的85.1%。”[5]可见大中型农场已占绝对优势。奥弗顿通过对南米德兰地区在17世纪初、18世纪初、19世纪初3个时代敞田制农场与圈地制农场面积及数量的比较,也可得出相同的结论,如表1所示[6]。

以100英亩以上的大中型农场为例,在17世纪初,100英亩以上敞田制农场数量所占的百分比仅为11.6%,而到19世纪初这一比例上升到55.1%,圈地制农场的同比则由47.7%上升到53.3%;如果以农场面积来计算,19世纪初在实行圈地制的农场中,100英亩以上大中型农场面积已占到农场总面积的85.9%。南米德兰地区的农场规模,无论是在敞田制农场还是在圈地制农场,规模都有扩大的趋势,而且在圈地制农场中,这一趋势更为明显和突出。

表1 南米德兰地区农场规模

“圈地运动在中世纪的基础上不断改变着农业生产的组织形式,在敞田制下共同占有的耕作方式,逐步转变成为个体农民大规模占有的现代土地占有方式,而且在生产上精耕细作、生产单位日益合并扩大。”[7]农场规模与地产经营规模的扩大变革了中世纪以来的农业生产关系,改变了农业生产的方式,使农业经营更加有利于合理地利用土地资源、提高生产效率、扩大国内市场、扩大再生产,还有利于抵御自然灾害和市场风险,从而使农业顺应并满足了以市场化、工业化、城市化为主要特征的近代化进程的要求。“尤金·韦伯显然非常同意布伦纳教授的观点,也就是小农生产不能为经济发展奠定农业基础,因为只有农业的突破才能使经济得到发展……某种形式的资本主义大农场是必要的。”[4]

资本主义大农业经营体制的建立意味着在农业生产中能以市场需求为导向,更加合理地配置各种资源,也意味着农业劳动生产率的提高使人尽其才、地尽其利、物尽其用、货畅其流,支撑起庞大的工业人口及工业体系,并使国民经济中各产业的比重发生显著变化。在农业发展进步的同时,其资本构成及产值的比重则相对降低,工商业、交通运输业及其他产业的资本构成及产值则不断上升,从而使英国社会完成了城市化及工业化的进程,由传统的农业社会过渡为近代的工业社会,社会结构发生了显著的变化。

二、农业生产技术的变革

英国农业革命的“技术革命主要出现在1760~1840年期间,而且通常被认为是农业制度和结构的变革,尤其是议会圈地运动为农业生产技术的变革铺平了道路,特别是议会圈地运动扫除了敞田制下的土地公用制度。圈地的过程被认为非常重要,因为它扫除了公共的所有权,而这种公共所有权制约着技术的革新进步。圈地运动也是改良畜种的前提条件,可以有效地阻止牲畜在公共牧场上无序地杂交,而且也有利于发展资本主义大农场,而资本主义大农场更有利于革新农业生产技术。”[6]农业革命在工业化的过程中发挥了巨大的作用,而工业化的进步又推动着农业革命向纵深方向发展,农业与工业形成了良性互动。

农业革命的深入发展不仅解决了英国人口的吃饭问题,而且也解放了农村劳动力,满足了迅速发展的工业对劳动力的需求,也为建立庞大的殖民帝国提供了持续的海外殖民力量,农业地租和利润也支持了工业的发展。“事实上,农业在国民经济中发挥着动力性的作用。如果没有农业的迅速发展,迅速增加的人口的吃饭就成了问题,工业也就不能得到迅速的发展。在1700年时,不列颠食物供应不仅能自给自足,而且直到18世纪60年代还一直出口小麦。在1740~1750年之间,每年出口的小麦有400 000夸特。到1850年时,尽管人口数量有很大的增长,但不列颠农民依然满足了国内80%的粮食需求。这种粮食产量的革命性飞跃是广泛推广农业生产新技术的结果,包括新的农作物,更好的轮作制度,特别是19世纪以来新机器的使用,新的生产的组织形式——对敞田及荒地的圈占、对农场更好的经营管理。”[8]

人类以土地为基础增加粮食生产的方式,不外乎两条途径:一种是提高生产技术,提高单位面积的产量;第二种是增加扩大所利用的土地面积。而圈地运动的过程本身就包含了这两个方面,除了提高已利用土地的生产效率而外,圈地运动的发展也是对土地资源的进一步开发和利用,提高了土地资源的利用率。尤其是在议会圈地期间,大量的荒地被圈占而得到开发利用,无论圈占后作为农场还是牧场,都意味着土地资源得到了进一步的开发和利用,对发展农牧业生产都是至关重要的。“通过圈地,分散和条块分割的敞田被代之以个人集中而自由的土地支配制度,更有利于个人方便而灵活地使用他的土地。这对于提高敞田上的生产效率及生产经营的灵活性都是至关重要的,也有利于开发荒地、沼泽地、荒原和山区牧地,也为改革早期零星进行的蚕食型圈地提供了机会。……圈地也有利于乡村改善道路交通,修建排水渠道、建设农房、谷仓和牛棚,新植建的防护林也可以为牲畜提供防风和遮护。”[8]据“格雷戈里·金估计,在1696年时英格兰、威尔士和爱尔兰约有1/4的国土面积仍然是荒地,苏格兰的荒地比例更高一些,可能达到了一半。18世纪时部分荒地得到了开发利用——达到了2 800 000英亩,在19世纪时得到开发利用的荒地面积则更多。以威尔士为例,在1801~1815年,76份圈地判定书圈占的荒地多达200 000英亩,而这些荒地绝大部分位于海拔700~1 000英尺的高地”[8]。荒地的开发利用对增加粮食生产具有非常重要的意义。尤其是在拿破仑战争期间,在不能大量进口粮食的情况下,增加本土的粮食自给就显得更为迫切和重要。更为关键的是,这一阶段是英国人口迅速增加的时期,荒地的开发和利用对解决粮食问题、维持社会稳定、维持工业化和城市化的进程等都具有非常重要的意义。而这一切,都与圈地运动密切相关。

在英国议会圈地期间,英国的人口由“1751年的580万迅速增长到1801年的870万,到1831年时已增长到1 330万——总人口几乎增长了130%,而与此同时,非农业人口也同时增长,都需要提高农业生产率和农产品的市场化率来解决这些人口的吃饭问题(后来也依靠进口一部分粮食),在需求增长的拉动下,1750~1850年,英国农产品的产量也几乎翻了一番”[9]。而农业生产技术进步、农业生产组织方式的变革、农业生产效率的提高、农产品产量的增加、农产品市场供应率的提高、农业人口的减少、农业发展进步是农业革命的主要内容。其“部分原因应归功于议会圈地运动,圈地运动废除了对土地的公共使用权及共同的束缚与限制,使土地占有者能够充分自由地支配土地,并提高了土地利用的效率,使原先的粗放性牧场、荒原、荒野、沼泽地等边际性土地都得以开发利用,甚至成为精耕细作的农业用地。随着农产品市场的发育成熟,催生了以市场为导向的农业生产。特别是在拿破仑战争期间谷物价格有了较大幅度的上涨,圈地后大量的荒地被转变成为谷物和粮食生产的农场,也增加了对农业劳动力的需求。城镇需求的扩张也促使一部分早期的圈地农场转化成为草地,专门为当地城镇居民提供鲜奶、黄油、乳酪和肉食”[9]。根据农业委员会的调查报告,对亨廷顿及拉特兰郡的一项研究表明:“在圈地制的村庄中(轻质土地区),芜菁和苜蓿的轮作技术比敞田制的村庄有了长足的发展,这一结论被33个地处轻质土地区的村庄的什一税卷册所证实,圈地制的村庄仅有3%的耕地轮空休闲,有23%的土地种植苜蓿,20%的土地种植芜菁,而在15个敞田制的村庄中,有6个村庄未种植芜菁,轮空休闲的土地达到了24.8%,在其他9个种植有芜菁的村庄中,芜菁种植所占的比例平均达到了14%,而轮空休闲地则达到了11%。而在米德兰南部粘质土地区的圈地制村庄,大量的土地通过排水改善了质量。”[6]上述材料表明,在圈地以后,新的轮作品种芜菁和苜蓿的种植得到推广,减少了轮空休闲土地的面积,提高了土地利用的效率。尤其是18世纪初芜菁的引进,成了诺福克四圃轮作制的重要作物,可以在不轮空休闲的情况下改变土壤结构及化学成份以恢复地力。更为重要的是,可以为牲畜提供更多的饲草,而不增加草地或牧场,使人畜争地的现象得以缓解,从而增加禽畜养殖的种类及数量,而禽畜既可以供给人类以肉蛋奶等食物,也可以为农业提供更多的肥料,从而打破了中世纪敞田制下制约农业发展的瓶颈,改善了畜牧业与农业的内在联系,使畜牧业与农业能够良性互动。“英格兰之变成一个输出谷物的国家,主要应归功于诺福克制的推广,因为在18世纪上半叶,直到人口增加、工业发展的时候,农民所能生产出来的全部食物一向都被消用掉。同时,作物的单位面积产量增长很快,据我们所知,大概在1735年前后,小麦的每英亩产量达二十蒲式耳,至少比中世纪的旧做法增加了一倍,上面已经指出,农业生产的这个改进在大田制度下是不可能实现的。”[10]

圈地运动对农业生产技术的关系也可概括为:“圈地运动为农业的发展进步扫除了障碍,为大规模增加粮食供应创造了可能,而如果没有这些增产的粮食,18世纪后半期和19世纪早期迅速增长的人口的吃饭就存在很大的问题。通过圈地运动,英国大部分地区不仅在外观上改变了,而且几个世纪以来乡村自给自足的生活方式被扫除了。”[11]由此可见,圈地运动是农业革命的必要条件,为农业生产方式的变革及农业生产技术的提高奠定了坚实的基础。

三、农业劳动生产率的提高

农业劳动生产率是农业生产过程中产出相对于投入的比率,表现在土地生产率上就是单位面积农作物的产量。表现在家畜生产率上是每头牲畜的产出,如牛奶、肉类、毛皮、繁殖率等。计算农业劳动生产率的方法很多,但使用单位面积土地上农作物的产量是最常用、最明显的方法。农业劳动生产率是衡量一个国家、地区乃至一种经济类型进步与否的标志之一。关于敞田与圈地上的农业劳动生产率,大部分史学家如瑟斯克、芒图、钱伯斯、汤因比、明盖、克里奇、琼斯等都认为圈地制带来了农业生产方式乃至生产关系的变革、生产技术的提高,圈地运动使农业劳动生产率得到了显著的提高,从而促进了农业的发展进步。但是克拉潘、埃伦等学者认为,圈地后大租地农场在农业生产方式及农业生产技术上虽有改进,但农业劳动生产率的提高有限,不宜夸大圈地农场的进步性与敞田制的落后性。敞田制农业也可以采用新技术,提高农业劳动生产率。马克思在《资本论》中也指出,圈地后“虽然种地的人数减少了,但土地提供的产品和过去一样多,或者比过去更多。因为伴随土地所有权关系革命而来的,是耕作方法的改进,协作的扩大,生产资料的积聚等等”[12]。也肯定了圈地后带来了土地权属的变革和农业生产技术的进步,提高了农业劳动生产率。

对敞田与圈地上农业劳动生产率进行精确的估算在研究上存在一定的困难。

第一,我们应该承认在农业生产的诸要素中,自然条件具有重要的乃至决定性的影响,尤其在近代农业生产技术未取得突破性进步的情况下更是如此,即使在科技高度发达的当代世界,人类所进行的农业生产依然不能完全摆脱自然因素的制约和影响,“人定胜天”的理想并未完全实现。因自然因素诸如光照、降水、气温等的变化使得出的结果在同一地区的比较因圈地前后难免有失准确。这样一来,由于自然条件的不同使不同地区的比较缺乏一定的可比性基础。只有从农业生产的条件、农业生产技术、农业生产关系、农业生产率等各个方面进行长时段的科学比较,才能得出相对准确的结论。“埃伦所研究的地区范围主要限于南密德兰,大致为牛津、剑桥、莱斯特之间的地区。是英国历来最适宜进行农业生产的地区,这里的年平均降水量仅为500~750毫米,再加上充足的日照、平原丘陵地形和肥沃的土壤,所以这一地区是英国的主要种植区。从这一点看,埃伦对圈地和敞地产出的比较,在他看来增加的幅度不大,和这一地区特殊的地理环境、气候等有一定关系。”[13]

第二,圈占敞田的圈地运动本身也包含着农业生产结构的调整,而英国的自然条件在不同的地区有着很大的差异。很多地区的自然条件并不适合发展农业而更适宜于发展畜牧业,因而在近代后期一直到现代,伴随着工业化及城市化进程的完成,在国内生产总值上工商业超越农业和畜牧业,而畜牧业又超过农业,发展道路是以畜牧业为主的农业,农业生产及产值并不占优势,而且很多大田作物是为畜牧业提供饲料。我们不能简单地以谷物产量和粮食及工业原料进口数量的增加就否认当时英国农业生产的进步。应当看到,人口数量的增长、英国工业的发展、人民生活水平及消费水平的不断提高也是粮食及工业原料进口数量增加的主要原因,而不应当归咎于农业生产的落后或倒退。英国作为19世纪最大的殖民帝国,无疑对加快全球经济一体化进程起着非常重要的作用,而全球经济一体化带来了世界经济分工的进一步扩大,英国作为当时的“世界工厂”,不可避免地要扩大原料及粮食的进口以支撑工业的发展。

第三,在比较敞田与圈地上农业生产率时,不仅要考虑自然因素地域性不同、圈地后农业生产结构的调整,还要考虑圈地后大租地农场的具体经营,比如所使用的生产工具、土壤的改良、肥料的实施、排水及灌溉设施的修建、农作物的轮作等多种因素,也就是农业生产技术有无实质性的突破。一般来说,在农业生产技术整体未有突破的情况下,也就是早期圈地运动时期,敞田与圈地的农业劳动生产率差别较小。而到19世纪,在农业生产技术取得变革性突破的情况下,两者之间的差别就越大。敞田制与圈地制在农业劳动生产率上的差别,归根到底在于土地使用权属的区别和生产技术是否进步,而仅有独立自由的土地使用与支配权也不能提高劳动生产率。

圈地的进步性在于废除了土地上公共使用权利,使圈地者取得了完整、独立而自由的土地支配权,从而为技术的变革及生产过程中各种资源合理有效的配置创造了有利条件,但是也不能排除敞田上生产技术的缓慢进步。敞田制的弊端是土地所有权与占有权、支配权与经营权交叉重叠不清和相互矛盾,从而不利于生产技术的变革,但并非完全拒绝或排斥生产技术的进步。因而农业劳动生产率的提高归根到底是要靠生产技术的进步和各种资源合理有效的配置。比较敞田与圈地的农业劳动生产率,要综合考虑到涉及和影响农业生产的各种因素,任何一种因素的忽略都可能使比较的结果出现误差。这些因素也正是产生以上争论的原因。

我们也不能因我们国内农业改革和政治需要而去突出英国近代大农业体制的弊端,过高地赞誉英国家庭农场在历史上的进步作用,也不能否认圈地后在生产技术、农业劳动生产率在事实上的提高。任何一种制度和模式都不是尽善尽美的,在考察这一问题时,我们应该以史实为基础,从更宽广的角度去做辩证的考察。综观世界近代化的进程,世界大国农业发展的总趋势是小农经济的衰落,充分解放农业生产力、为工业化提供劳动力、原料、市场体系,采用先进的生产技术,提高农业劳动生产率成为农业改革的主要内容,农业和畜牧业生产的专业化、市场化、社会化是其改革的总方向。

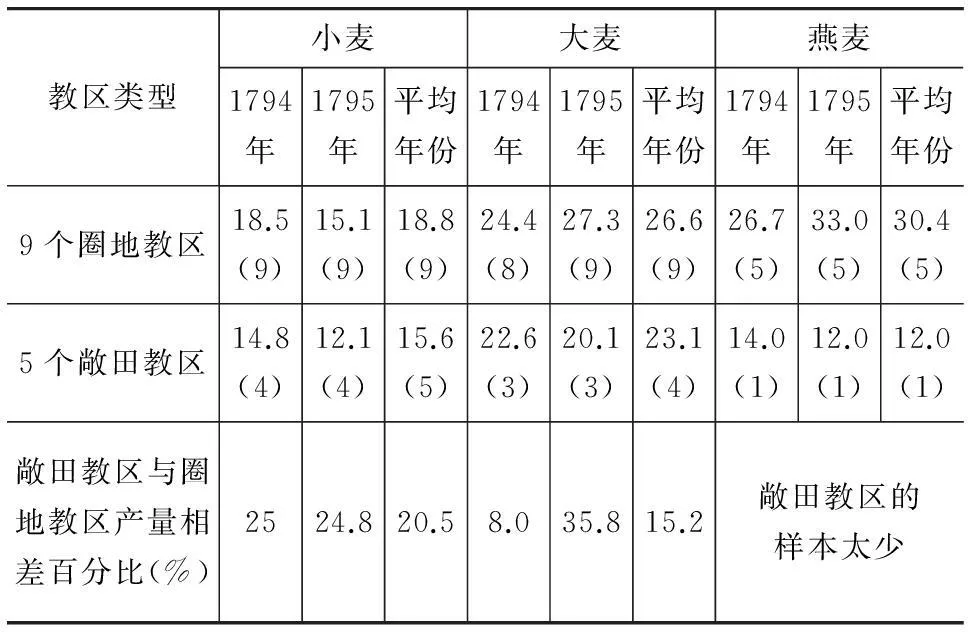

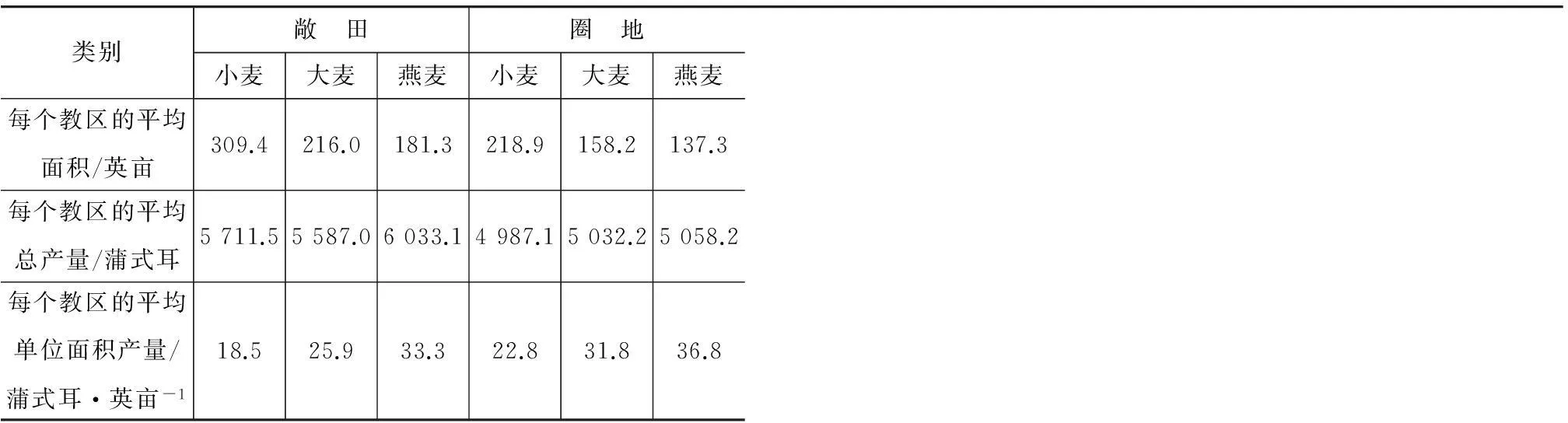

1809年,威廉·皮特在考察北安普顿郡农业时指出:“通过我对这个郡的考察,可以确信的是,如果敞田的产量平均每英亩是3夸特,相同的土地在圈地后如果先以饲草轮作休闲,那么平均每英亩的产量会达到4夸特。因而我相信,通过圈地和改进农业生产技术,敞田的产量都会有一定幅度的上升。”[14]迈克尔·特纳对北安普顿郡同一个地方的9个圈地教区和5个圈地教区的作物分布及产量进行了更为详尽的比较研究[15],如表2所示。

由表2可见,在北安普顿郡的同一个地方,圈地教区的各类作物单位面积产量均高于敞田教区,其中小麦在平均年份高出3.2蒲式耳/英亩,和沃里克郡小麦的单位面积产量增长幅度基本相同,大麦和燕麦的单位面积产量则有更大幅度的增长。因为燕麦在敞田教区很少种植,因而迈克尔·特纳在研究时只有一个敞田教区燕麦产量的记录,这会因为抽样太少影响比较结果,故略去。圈地后农业劳动生产率的提高是普遍的,所提高的幅度也是显著的。

表2 1795年前后北安普顿郡14个教区作物产量比较表 蒲式耳/英亩

注:表中圆括号内的数字为研究的教区样本数

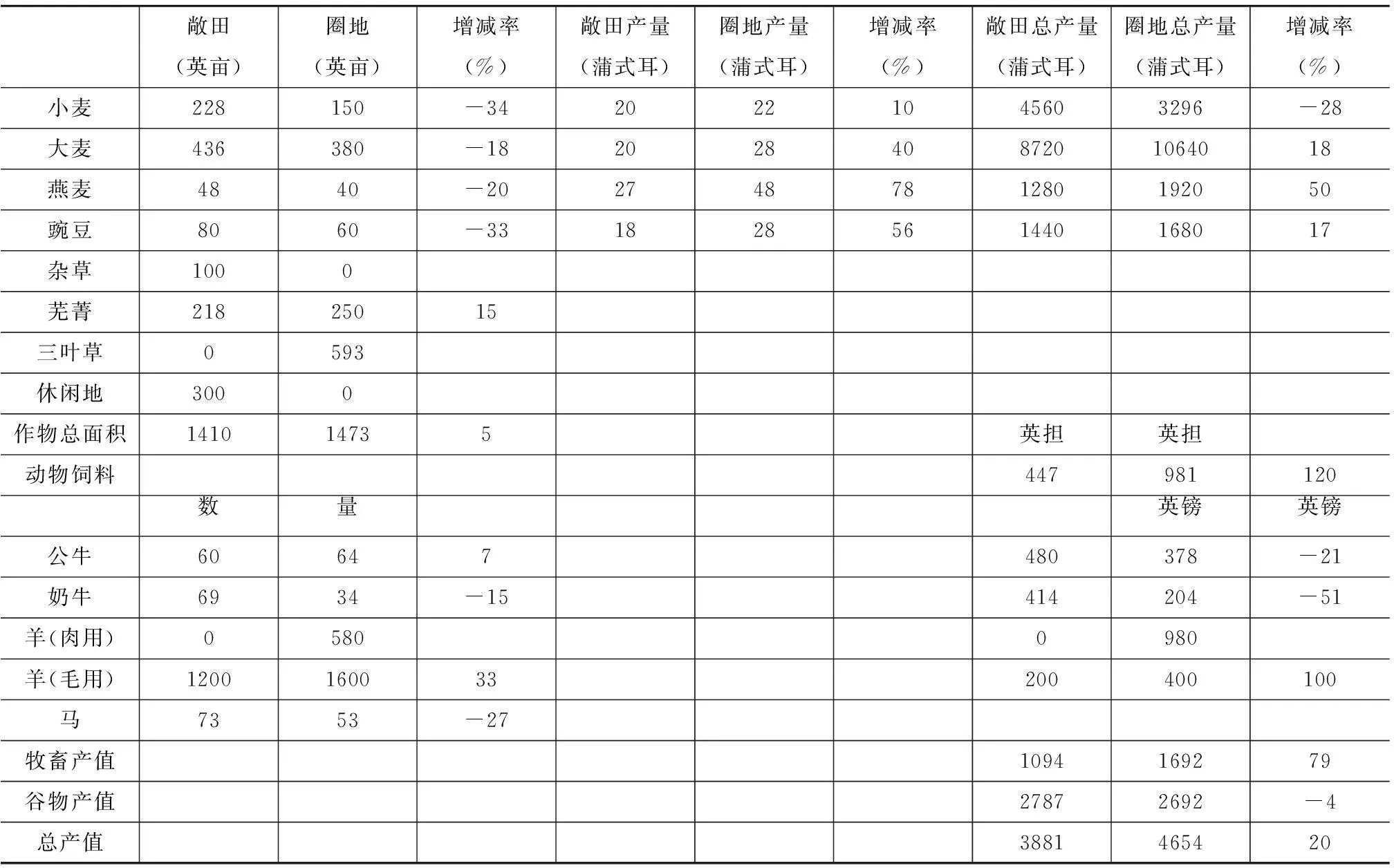

林肯郡的坎威克教区圈地前后的农业及畜牧业生产的记录较为完整,从其中可以看出同一个地区圈地前后农业生产率提高的详细情况[6]。

林肯郡坎威克教区圈地前后农牧业生产情况简表(1786年)

资料来源:译自MarkOverton.AgriculturalRevolutioninEngland[M]. (马克·奥弗顿.《英国农业革命》)CambridgeUniversityPress,1996:166.

1786年前后是议会圈地的高峰时期,国内外政治经济形势基本稳定,可以比较准确地反映议会圈地运动的正常情况。坎威克教区在圈地后,农牧业生产发生了较大变化。

第一,调整了农牧业生产结构。各类谷物种植面积普遍有所减少,但增加和引进了新的饲草及轮作作物芜菁和三叶草,并充分利用了轮空休闲地,提高了土地利用率。推广和引进了新的饲草品种促进了畜牧业特别是养羊业的发展:“仅毛用羊的数量就增加了33%,而毛用和肉用羊的总产值从圈地前的200英镑增加到圈地后的1 380英镑,产值提高率令人惊奇,达到了590%。这是因为圈地前羊群仅限在作物收获后的公共敞田来放牧,其产值仅限于羊毛,而圈地后改良了畜种,增加了肉用羊,而且引进了新的饲草三叶草,使所养的羊能够膘肥体壮。”[6]

第二,提高了农业劳动生产率。使各类作物的单位面积产量均有不同程度的提高,其中燕麦提高幅度最大,达到了78%,而提高幅度最小的小麦也达到了10%,各类作物亩产量平均提高了46%。这样在小麦、大麦、燕麦、豌豆4类作物面积都有减小的情况下,其总产量却由16 000蒲式耳增加到17 536蒲式耳。

第三,提高了农牧业生产的总产值。圈地前这个教区的总产值为3 881英镑,圈地后的总产值上升到4 654英镑,农牧业总产值提高了20%。在农牧业总产值增加的情况下,这个教区的地租也有较大幅度的提高:“圈地前的1760年,这个教区的租金是730英镑,而到圈地后的1790年,租金几乎翻了一番,达到了1 380英镑,在拿破仑战争期间又翻了一番,1812年达到了3 200英镑。”[6]由此可见,圈地不仅仅是农业生产关系的变革,也意味着农牧业生产结构的调整,还意味着面向市场、因地制宜而地尽其利,更意味着农业生产技术的进步、农牧业劳动生产率的提高,实则为农业革命创造了前提条件。而圈地后,在农牧业总产值增加的情况下,地租也有较大幅度的提高,地租是衡量土地价值与产值的指标之一,也是国家财政收入的重要来源之一。因而地租的提高对于增加国家财政收入有着重要的意义。

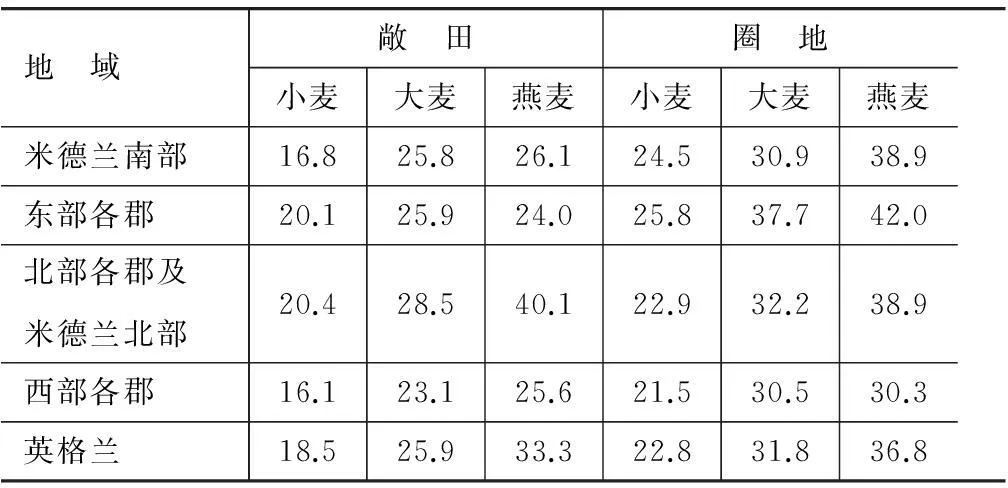

特纳对圈地与敞田的农业劳动生产率不仅进行了微观研究,而且在微观研究的基础上利用电子计算机等现代计量方式在全国范围内进行了宏观的研究,在各个地域选取了有代表性的圈地教区与敞田教区对其劳动生产率进行了详细的比较[15],如表3、表4、表5。

表3 1801年英格兰敞田教区与圈地教区

表4 1801年英格兰圈地教区比敞田教区

表5 1801年英格兰农作物面积、总产量、单位面积产量

由表3、表4、表5可以看出,在适宜发展农业的米德兰南部及东部各郡,圈地后各类农作物单位面积产量提高幅度最大,其次为西部各郡,而在北部各郡及米德兰北部等适宜于发展畜牧业的地区,圈地后各类农作物单位面积产量提高幅度较小甚至还出现了负增长。从整个国家范围而言,各类农作物的种植面积都倾向于减少,但是因为单位面积产量的增加使总产量基本稳定甚至有所增加。“63个圈地教区和52个敞田教区相比较,小麦种植面积减少了15.6%,但是产量却增加了4.1%;48个圈地教区和40个敞田教区相比较,大麦种植面积减少了12.1%,但是大麦产量却增加了8.1%;45个圈地教区和33个敞田教区相比较,燕麦种植面积仅增加了3.2%,但是燕麦产量却增加了14.3%。”[15]农作物面积的普遍减少充分表明英国在圈地过程中调整了农业生产结构,因地制宜、科学合理地利用了土地等自然资源,发展起了以畜牧业为主的农业,这与英国的自然条件是相符合的。其中北部各郡大部分教区燕麦种植面积都有所增加,也是为了发展畜牧业。而燕麦喜凉爽湿润的气候条件而忌高温干燥,对积温要求不高,对生长的土壤要求不严,这与北部各郡的地理环境也是相适应的。

四、结语

18世纪时的圈地不仅是单纯地经济利益驱动下的圈地,而是涉及到了因地制宜推行先进的农业生产技术、科学合理地利用土壤资源、调整农业生产的结构、平衡各类农产品产量及劳动力资源重新分配的诸多问题。不能不说圈地运动的发展已在客观上推动着工业革命的到来。圈地运动及农业革命最明显的成就体现在“英国农业在18世纪中期时供养的人口是600多万,而到今天(20世纪时),所供养的人口已超过2 000万,而且生活水平有所提高。”[14]

参考文献:

[1]沈汉.英国土地制度史[M].上海:学林出版社,2005.

[2]肯尼思·摩根.牛津英国通史[M].王觉非,译 北京:商务印书馆,1993.

[3]王乃耀.英国都铎时期经济研究——英国都铎时期乡镇经济的发展与资本主义的兴起[M]. 北京:首都师范大学出版社,1997.

[4]CooperJP.Insearchofagrariancapitalism[J].PastandPresent, 1978, 80(8):20-65.

[5]AllenRC.Enclosureandtheyeoman:theagriculturaldevelopmentofthesouthmidlands(1450~1850)[M].Oxofrd:OxfordUniversityPress,1992.

[6]OvertonM.AgriculturalrevolutioninEngland:thetransformationoftheagrarianeconomy(1500~1850)[M].Cambridge:CambridgeUniversityPress,1996.

[7]BrienPKO.Agricultureandtheindustrialrevolution[J].EconomicHistoryReview, 1977, 30(1):166-181.

[8]BrownR.SocietyandeconomyinmodernBritain1700~1850[M].London:Routledge, 1991.

[9]MingayGE.ParliamentaryenclosureinEngland:anintroductiontoitscauses,incidenceandimpact1750~1850[M].NewYork:AddisonWesleyLongmanLimited, 1997.

[10]斯丹普,比佛.不列颠群岛:自然地理和农业地理[M].吴传钧,译.北京:商务印书馆,1960.

[11]FlinnMW.AneconomicandsocialhistoryofBritainsince1700[M].London:MacmillanEducation,1963.

[12]马克思.资本论:第1卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译.北京:人民出版社,2004.

[13]叶明勇.英国议会圈地后农场经营问题的讨论:以埃伦《圈地和纽曼》为例.[J].武汉大学学报:人文科学版,2004,57(2):176-181.

[14]ClappBW,FisherHES,JuricaARJ.DocumentsinEnglisheconomichistory[M].London:GeorgeBell&SonsLtd,1976.

[15]TurnerM.Englishopenfieldsandenclosures:retardationorproductivityimprovements[J].TheJournalofEconomicHistory, 1986, 46(3):669-692.

Britishenclosuremovementandagriculturalrevolution

SHIQiang

(SchoolofHistoryandCulture,LongdongUniversity,Qingyang745000,Gansu,China)

Abstract:The history of British enclosure movement was also the history of enclosing open field and common fields related closely to the open field. The agricultural revolution was the result of the accumulation of agricultural production technology and the development of the enclosure movement, which propelled the establishment of large-scale capitalist agricultural management system, the revolution of the agricultural technology and the significant increase of agricultural labor productivity. Besides, it also led to the industry revolution directly, whose arrival and development was also pushed by the enclosure movement indirectly.

Key words:Britain; enclosure movement; agricultural revolution; capitalism; agricultural management

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(13SZYB07)

收稿日期:2014-11-09

中图分类号:K516

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2015)04-0125-08

作者简介:石强(1970-),男,甘肃宁县人,副教授,历史学博士。

——《资本主义及其发展趋势的比较研究——基于国际理论家的视角》评述