基于关键事件的问题解决式复习教学设计*

——以“常见酸碱盐性质与变化”的小专题复习教学为例

赖天浪 俞联钰

基于关键事件的问题解决式复习教学设计*

——以“常见酸碱盐性质与变化”的小专题复习教学为例

赖天浪1俞联钰2

(1福建龙岩市永定区教师进修学校福建龙岩364100;2福建龙岩市永定区第二中学福建龙岩364100)

问题解决式的复习教学是以问题为研究的主线,以问题解决驱动学生进行探究性学习。在九年级化学对常见无机物性质与变化的单元复习教学中,通过创造性地开发问题情境,按SOLO理论设置不同水平层次的问题,逐步引导学生在深度思考中开展自主探究、合作讨论的探究性学习。

九年级化学;小专题复习教学;问题解决式

一、基于学情的复习教学背景

在九年级化学中,学生将逐步认识一些常见金属、酸、碱、盐和氧化物的性质与变化及其规律,如Fe、Mg、Zn、Cu等金属;Fe2O3、CaO、CO2等氧化物;盐酸、稀硫酸等酸;NaOH、Ca(OH)2等碱;CaCO3、Na2CO3、CuSO4等盐。对于初学化学的九年级学生,这些常见物质生活中可能并不常见,且数量不少的物质相关性质、变化及其规律的知识内容繁多、杂乱。特别是这些内容的学习时间跨度长,初学者往往会顾此失彼。

在学习酸碱盐内容后的单元检测时,学生成绩大面积下滑成为困扰师生的一大难题。因此适时组织基于学生学习情况的,围绕“酸、碱、盐和氧化物”知识开展常见物质性质与变化的小专题复习,引导开展有思维深度的自主学习,以提升对生活中常见物质性质与变化的宏观认识,促进学科知识与学习思维的系统化、网络化,成为这一阶段教学的重要任务。

二、小专题复习教学目标设置

1.通过对常见物质进行简单分类,梳理一些常见物质的共性与特性;在书写常见无机物性质与变化原理时发现知识或能力的不足,并尝试初步构建物质间的变化关系图,在应用知识中初步形成学科基础知识系统化、网络化。

2.通过应用常见物质间的变化关系解决实际问题,促进对常见物质间变化关系的主动构建,并从中认识物质是运动变化的,且物质变化是有条件有规律的,初步形成物质的转化观。

3.通过对相对陌生的问题情境的解读,培养信息获取与应用知识解决实际问题的能力。在合作、探究过程中,开展深度思考,促进自主学习能力的提升。

三、问题解决式复习教学过程设计

关键事件1:唤起记忆,有效把握学生的学习起点

问题组:按要求书写下列反应的化学方程式。

1.有金属铜、铁、银、铝,写出能与稀盐酸发生反应的化学方程式。

2.用稀硫酸“酸洗”除去钢铁表面的铁锈。

3.实验室用石灰石和稀盐酸反应制取少量二氧化碳的反应原理。

4.用硫酸铜和熟石灰反应制取农药波尔多液。

5.胃酸分泌过多的病人,遵医嘱服用含有氢氧化镁的药物以中和过多胃酸。

6.久置的石灰水表面会出现一层白膜。

教学意图:以上六个化学反应,涉及的物质有常见的金属(铜、铁、银、铝)、酸(盐酸、硫酸)、碱(氢氧化钙、氢氧化镁)、盐(碳酸钙、硫酸铜)、氧化物(氧化铁、二氧化碳)等物质的性质与变化,通过书写化学方程式唤起学生的记忆。

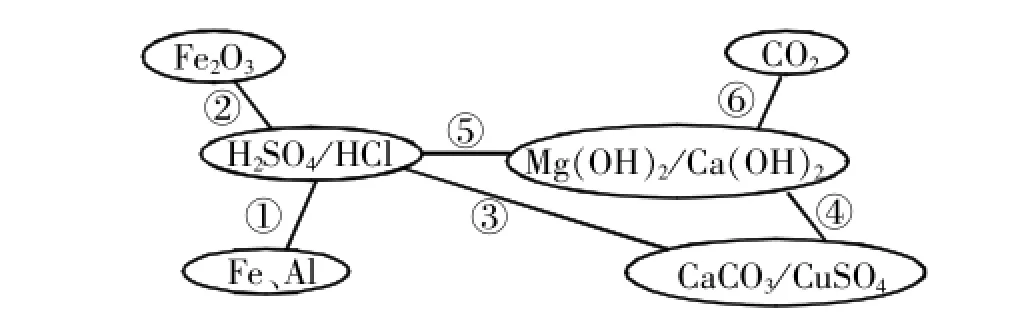

图1

在复习教学中,教师适时呈现如图1所示的物质间变化的关系图(图中短线表示相连接的物质间能发生化学反应,下同),将常见物质性质与变化关系形成知识网络,促进学生对物质性质与变化的认识。

追问1:上述六个化学反应,分别代表了一类物质与另一类物质的反应,你能说出来吗?

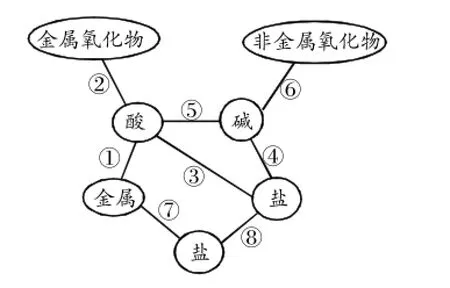

教学意图:学生在复习了几种常见物质的性质与变化,唤起了对学科基础知识的记忆,然后再进入对一类物质的性质与变化规律的复习,因为前面已形成“知识结构图”,所以大多数学生能独立完成得到图2中的反应关系①~⑥。

图2

追问2:在所学的物质及其变化可知,还存在着图2中⑦、⑧对应的化学反应,请列举有关反应的化学方程式各1例。

教学意图:学生对常见物质的变化有一定的认识,在此基础上通过知识迁移,能写出如Fe与CuSO4溶液的反应、Na2CO3与Ca(OH)2反应等的化学方程式。在拓展与迁移中引导学生主动进行知识网络结构的建构和内化,并促进学科知识结构更趋于完整。

关键事件2:主动探究,引领有深度思维的再学习

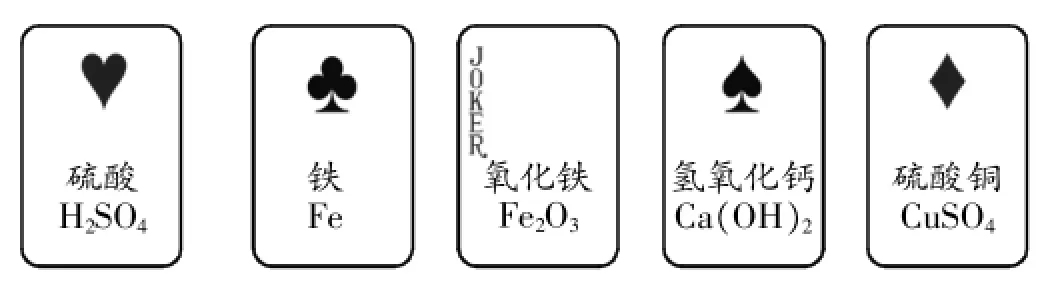

化学扑克是以卡片类扑克为载体,按一定规则进行游戏的学习方式。图3中有四张化学扑克,牌面标注代表的物质(或其溶液)。请各学习小组(每组四人)一起参与游戏,并回答有关问题。

图3

[第一关——牛刀小试]从物质的类属看,有一种物质与其他三种物质不同,该物质是。

[第二关——崭露头角]“化学接龙”规则是:当上家出牌时,下家跟出的牌所标注的物质必须能与上家的反应。在某局游戏中,四位同学即甲、乙、丙、丁随机抽取上述四张牌中的一张,甲拿到的牌为“Fe”,如果按甲→乙→丙→丁的顺序依次出牌,为满足“接龙”游戏规则,则丙手中的牌是。

[第三关——再下一城]根据上一关的出牌顺序,乙手中的牌是。

教学意图:第一关只涉及常见物质的简单分类,引导学生轻而易举地进入游戏角色。第二关涉及了四种典型物质的性质与变化情况,学生通过关键事件1的复习对常见物质的变化情况有较深刻的认识,多数学生能较快地得出物质变化情况关系“Fe—HCl—NaOH—CuSO4”,从而得到丙为NaOH;或由“Fe—Cu-SO4—NaOH—HCl”,同样得到丙为NaOH。紧接着进入第三关,多数学生根据上述变化关系得到乙是HCl,少数学生根据后者得到乙是CuSO4,极少数学生能得出乙可能是HCl或CuSO4。对此,教学中组织学生在独立思考的基础上,进行交流与讨论,通过生生间的合作探究、相互启发,促进对常见物质性质与变化的全面认识。

在此基础上,再引导学生将上述物质变化的“线性关联”整合成“环式关系”(图4),并结合图2认识到“金属能与酸或盐溶液反应”“碱能与酸或盐溶液反应”的变化规律,从而在一类物质层面更深入认识物质性质与变化规律,提升对常见物质的性质和变化规律的认识。

[第四关——独步江湖]由两人玩四张化学扑克,另外两人作裁判。此次游戏规则为:两人各持有图3中的四张牌中的两张,但不论谁先出哪一张牌,对方出手中的任何一张牌都能满足“接龙”游戏规则。此时,你手上的两张牌可能是NaOH和。游戏时,你先出NaOH,对方跟出一张牌,对应反应的化学方程式为。

教学意图:通过前三关的复习,学生认识到“氢氧化钠和铁,都能分别与盐酸或硫酸铜溶液反应”(如图4所示)。因此,可将这四种物质分成两组,即“氢氧化钠与铁”“盐酸与硫酸铜溶液”。如果“你”出氢氧化钠(或铁),对方出盐酸或硫酸铜均能满足“接龙”游戏规则。

“知识罗列”的复习教学往往缺乏思维训练。在此通过创设“情境思维”将常见物质间变化的问题牵扯,形成有一定背景的信息化问题--游戏规则。该信息在九年级化学教材中找不到明确的“落点”,需要学生通过“现场自学”的方式,通过阅读抽提出有用的信息,甚至还要对常见物质的变化关系和规律进行知识间的组合2。学生通过对此类问题的理解、信息的提炼、知识的迁移与综合应用,感悟知识结构图在解决问题中的魅力,有效地培养解决实际问题的能力。

关键事件3:及时反馈,促进学生学科素养的提升

习题⒈“接龙”是化学扑克的一种玩法,其规则是:当上家出牌时,下家跟出的牌所标注的物质必须能与上家的反应。某局游戏中,甲、乙、丙、丁、戊五人各有一张不同的牌,牌面标注如图5所示:

图5

若甲的牌为“Fe2O3”,且按甲→乙→丙→丁→戊依次出牌时能满足“接龙”规则,则丁的牌是,丙的牌是。

设置意图:在关键事件2中,学生已基本掌握了常见金属、酸、碱、盐的性质与变化情况。在此进行简单变式,即将盐酸变为硫酸,氢氧化钠变为氢氧化钙,并增加金属氧化物(氧化铁)。学生通过分析与思考,注意到酸能与碱和活泼金属发生化学反应,得出变化关系为“Fe2O3-H2SO4-Ca(OH)2-CuSO4-Fe”或“Fe2O3-H2SO4-Fe-CuSO4-Ca(OH)2”,由此可得丁是硫酸铜,丙是氢氧化钙或铁。

习题⒉图6中甲、乙、丙、丁、戊分别为CuSO4、H2SO4、Fe、Na2CO3和Ca(OH)2中的一种,且相连两个环对应的物质(或其溶液)在常温条件下能发生化学反应。

图6

(1)若图中的乙为H2SO4:

①甲或丙能否为CuSO4?答:(填“可以”或“不可以”)。

②乙与丁发生中和反应,则丁为;丙为。

(2)若图中的丙为铁:

①乙与丁能否发生反应?答:(填“可以”或“不可以”)。

②甲与戊反应的化学方程式为。

设置意图:此题中涉及的物质仍然是九年级化学的常见物质,但因为再次创设了学生相对陌生的问题情境,且其中涉及了物质性质与变化的本质分析和规律的综合应用,如硫酸、硫酸铜都能与铁反应,但硫酸与硫酸铜因为含有相同的离子所以两者不能发生化学反应,再次提高了问题的综合性和思维容量。在答题时,学生不仅要分析有关物质的性质与变化情况,还要通过阅读、理解问题情景提炼信息,综合学科知识并迁移应用才能顺利解答。

答案:(1)①答:不可以(因为甲、丙都能与乙即硫酸反应,但硫酸铜与硫酸都含有硫酸根离子,相互间不能发生化学反应)。②丁为氢氧化钙(中和反应是酸与碱的反应,又乙为硫酸,所以丁是氢氧化钙);丙为碳酸钠(只有碳酸钠能与硫酸、氢氧化钙都发生化学反应;另外,甲是铁,戊是硫酸铜)(2)①不可以(丙为铁,由乙、丁都能与丙反应,可知乙与丁只能是硫酸和硫酸铜,所以两者不能发生化学反应);②Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH(乙和丁是硫酸和硫酸铜,但不能具体确定;同理甲和戊是碳酸钠和氢氧化钙,虽不能具体确定,但不影响答题)。

四、反思与感悟

思维容量、诊断方式与结构优化是复习教学的三大要素。在问题解决式的复习教学中,如何通过思维层次递进的问题组引导学生自主思维,显然非常重要。对此,澳大利亚教育心理学家约翰·比格斯提出的SOLO分类理论指出,学生在认知具体知识的过程中具有阶段性,且相应的思维水平由低到高分为五个层次[3]:(1)前结构水平,学生被无关信息和已有经验误导,无法理解和解决问题。(2)单一结构水平,通过一个与问题相关的线索来建立问题和答案之间的联系。(3)多元结构水平,利用多个相互独立的线索和信息来连接问题与答案。(4)关联水平,学生能够将问题情境下各个线索之间建立本质联系,使其成为一个有机整体。(5)拓展抽象水平,能够超越问题本身,归纳各种信息并进行更抽象的概括,使结构更加完整。

SOLO理论中的前结构水平是学生原有的认知结构。本教学案例中首先通过“问题组:按要求书写下列反应的化学方程式”作为第一个关键事件,在简单的活动中唤起学生的知识储备,并帮助发现学生中可能存在的知识缺陷作为学习起点;然后通过设置层层推进的、符合学生认知规律的问题链,创造性地以闯关的形式设置系列问题开展再学习的复习环节;最后开展变式训练,再次创设问题新情景有效检测学生的复习情况。复习教学中设置的系列问题的思维水平从单一结构、多元结构、关联水平和拓展抽象水平层层递进,符合学生认知思维水平要求,有效地激活思维、激发兴趣,通过自主学习完成“诊断暴露、能力提升、训练反馈”的再学习。

[1]汪定用.情境·知识·习题——灵动性化学复习课构建[J].化学教与学,2015,(1)

[2]王祖浩.化学学科教学策略的构想[J].教育研究,1996,(9)

[3]陈徽,钱扬义,李孟彬等.SOLO分类评价理论在高中化学课堂交流汇报环节的应用[J].化学教育,2008,(10)

1008-0546(2015)09-0061-03

:G633.8

:B

10.3969/j.issn.1008-0546.2015.09.019

*本文是福建省教育科学“十二五”规划2014年度课题“基于课例反思培育中学化学教师课程意识行动研究”(编号FJJK14-222)的阶段性成果。课题负责人:福建龙岩普教室杨梓生。