当过新四军文艺兵的母亲

文 曹建

当过新四军文艺兵的母亲

文 曹建

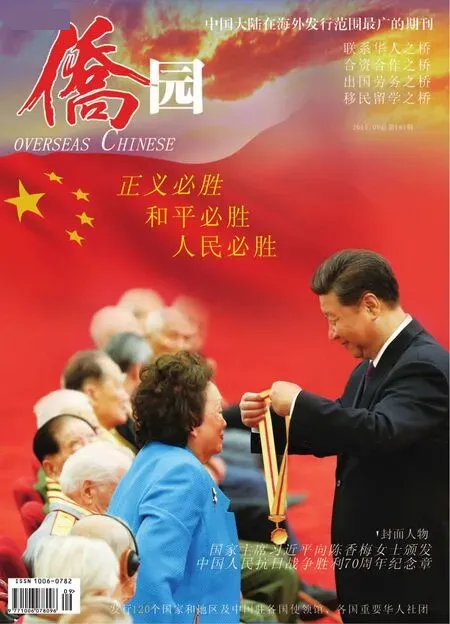

右一为作者的母亲

值此抗战胜利70周年之际,我格外思念曾经历过那场战争的母亲。5年前母亲走完了一生。母亲的骨灰盒里放有一只锈迹斑斑的口琴,这是她心仪的宝贝,也是她生前选择的唯一的陪葬品。

这把口琴不知产于何年何月,但“上海制造”几个字隐约可见。当年,母亲曾是一位英姿飒爽的新四军女兵。她曾吹着这把口琴,送别奔赴抗日前线的战友;到前沿阵地和战地医院慰问抗日官兵。从这个意义上说,口琴就是母亲鼓舞士气的号角!

上海谋生

我的家在东北松花江上——

1939年夏天,黄浦江边,一位美丽的小姑娘,正用口琴吹奏《松花江上》。琴声悠远、悲凉,令人无限感伤。旁边挤满了围观的群众。小姑娘穿着白衬衫、黑裤子,扎着小马辫,大约十二三岁。琴声引起了大家的共鸣,有人含着泪夸赞道:“小姑娘吹得真好啊!”许多年后,她成了我的母亲。

我的母亲乳名叫小兰子,1926年生于湖南浏阳县一个普通的农家。1937年春,湖南农村闹饥荒,外婆带着两个女儿到上海谋生。这一年,大姨唐汉英16岁,母亲唐汉南仅11岁。

外婆当年在上海一家客栈当雇佣。客栈位于上海法租界辣婓德路(即现在的复兴东路442号)。这是一幢老式的临街楼房,共有14个房客。外婆负责烧饭、洗衣;大姨负责买菜、烫衣服、打开水、收拾房间;我母亲则给单身房客送饭菜、买香烟、帮助女房客带小孩等。娘儿仨几乎把房客的所有家务活都包下了。虽然一天到晚忙,但有粗茶淡饭,温饱无忧,还能结余一点钱寄回老家,也就心满意足了。

为了让女儿出人头地,外婆把我母亲及大姨曾送到圣玛利亚女校读书。实际上是晚上去当旁听生,不能耽误白天干活。

这所学校最初是在南京路大陆商场临时上课,属于上海教会办的贵族女子中学。旧上海滩的很多名媛淑女,包括红极一时的名人都出自这所学校,如张爱玲、俞庆棠等。

对于学习,两个湘妹子如饥似渴,但实际上她俩只念了两个月的免费培训班,等到正式开班,需要交学费便不敢再去了。后来,姐妹俩经一位姓林的房客介绍,到上海中华女子职业中学附小读书。这所职校是鲁迅夫人许广平创办的,属于半工半读性质,不要学费,不过须全天来。放学后,大姨就帮着外婆打扫房间,我母亲则在楼梯的角落里做功课,晚上也在楼角里住。虽然寄人篱下,条件艰苦,但有书可读,其乐无穷。母亲在女校读书时,曾有一篇征文《可爱的早晨》在上海《申报》发表,获得特等奖。奖品是三块大洋,母亲买了一只心爱的口琴,余下的钱交给了外婆。

母亲到上海那一年,震惊中外的卢沟桥事变发生了,抗战全面爆发。不久,上海又发生了骇人听闻的“八·一三”事变,日军飞机狂轰滥炸“大世界”,街头巷尾横尸遍地,血流成河。

国恨家仇最能激起人们的爱国热情,况且上海女子职校是一所进步学校,许多教师都是共产党的地下党员。她们带领学生冒死冲上大街参加抗日示威大游行;连夜在大街小巷刷写抗战标语;用文艺的形式宣传抗日,唤醒国人。母亲、大姨也加入了其中。

姐妹情深

你入学的新书包有人给你拿

这个人就是娘啊,这个人就是妈——

这是阎维文唱的《母亲》。晚年的母亲听到这首歌时,总会情不自禁流下热泪。常言道:长兄如父。换言之:长女如母。我大姨比母亲大5岁,在背井离乡的战乱岁月中,大姨就像母亲呵护着小妹。她不但帮助小妹洗衣服、做家务,还经常向她讲做人的道理。如果家里做好吃的,她总是让给她吃,加之两人朝夕相处,形影不离。母亲自然对大姨的感情最亲。可以说,大姨就是她精神上的母亲!

租界里的客栈是一个流动的小社会,三教九流什么人都有。上海被日军侵占后,租界人满为患,成了避难的孤岛。我母亲小时长得比较乖巧,受到房客喜爱。一位舞女还认她为干女儿,教她学习了一些舞蹈、音乐知识。

母亲从来没有什么玩具,如果有就是口琴。一有空闲时间,母亲就练习吹口琴。客栈里有一常客叫林淡秋,他多才多艺,为人豪爽,他教我母亲如何识谱、如何演奏。母亲亲切地称呼他林大哥。

林淡秋也引起了我大姨的注意。林住在客栈一间9平米的小屋里,房屋很乱,堆满了书籍和稿纸。我大姨在为其整理房间时,经常埋怨自己命不好,林便开导她“不是命不好,而是社会不好”,同时深入浅出地向她讲一些革命道理,后来大姨对林的好感与日俱增,并按照他的要求,及时把一卷卷文稿送到地下党的接头地点——法大马路广泰纸行,还参加了他领导的上海文化界抗日救亡服务团。1939年,两人在上海结为终身伴侣。

提到林淡秋,人们也许会感到有点陌生,但提到前苏联的电影《列宁在一九一八年》和美国作家埃德加·斯诺的长篇报告文学——《西行漫记》,大家一定耳熟能详。这些都是林淡秋参与翻译的著名作品。林淡秋1906年生于浙江海宁,与柔石先生是大学同学;胡乔木是他的入党介绍人;他在“左联”作家同盟任职时,与瞿秋白、蔡和森、恽代英、陈望道、肖楚女、沈雁冰等著名共产党人都有很深的交往,其文笔还得到过鲁迅先生的青睐。建国后林淡秋曾任《解放日报》编委、《人民日报》副主编兼文艺部主任、浙江省委宣传部副部长兼文联主席等职。

1941年初,林淡秋来到苏中革命根据地滨海,成为负责办报的新四军文职干部。1942年秋,我大姨按照丈夫的旨意,改名为唐康,毅然离开了上海,投奔苏中革命根据地,参加了新四军。1943年冬,苏中根据地将原《滨海报》改编为《苏中报》。新四军第一师师长兼政委粟裕任社长,林淡秋任总编辑,直至抗战胜利。

1941、1942两年,母亲先后两次送大姨夫、大姨去苏中抗日根据地,分别时,她趴在大姨的怀抱中,不停地哭喊着:“我也想去!我也想去啊!”

姐姐走了,妹妹肝肠寸断,整天以泪水洗面。姐妹之间的情感,任何人也无法取代。

投奔革命

谁甘心做人的奴隶

谁愿意让乡土沦丧——

这首由许幸之作词、聂耳作曲的《铁蹄下的歌女》,真实反映了那个年代舞娘的心酸岁月。因为母亲的干妈就是舞娘,母亲常吹着口琴为她伴奏这首歌。吹着吹着便泪如雨下。

租界是一个花花世界,虽然衣食无忧,但毕竟不是自己的家。“亡国奴”所受的精神上的折磨和煎熬是漫长的!走出去,到前线去,也成为那个时期青年人的最佳选择。好几次,母亲与同学们坐在教室里等待老师上课,但却不见老师踪影,原来这些满怀报国热情的知识分子纷纷投奔延安、投奔新四军、投奔抗日前线去了!

1944年春,母亲读完初中意外地接到了从江苏宝应安丰镇寄来的信,拆开一看,悲喜交加!信是姐姐亲笔写的,内容大意是:我生了重病,需人照顾,你要尽快做好离开上海的准备,近日有人去接你……

姐姐到底得了什么重病?母亲在流泪。可一想到很快就要与朝思暮想的姐姐和姐夫见面了,心里又有了些许欣慰……她到学校与老师和同学们告别时,母亲用口琴为大家演奏了《新女性》、《放牛的孩子王二小》等抗战流行曲子,还特意买了一个新笔记本,请同学们签名留念,大家也给她写下了许多感人肺腑的留言:“黑暗即将过去,曙光就在前面!”“参加新四军,圆我报国梦!”……

没几天功夫,母亲便与一位前来接她的、身穿便装的年轻人一道乘船前往苏中革命根据地!途中,来接她的年轻人道出了实话:你姐啥病也没有,我是按你姐夫的指示,来接你去当新四军的。以后我们就是战友啦。就这样,新四军部队后来便多了一位来自上海的南方姑娘——唐汉南。

随后我母亲在抗日军政大学第九分校(苏中公学)经过一段时间短期培训后,被分到新四军一师师部剧团从事文艺工作。母亲曾告诉我,她在宝应里下河地区生活时,物质条件异常艰苦,开始吃玉米糁子,后来吃红糙米。平日很少见荤腥,吃饭通常是围着菜盆蹲下;随部队行军,大多是在夜间,有时就睡在老百姓的草堆旁或门板上。临走前,还必须给房东的缸里挑满水……

艰苦的生活往往能磨练人的意志,母亲在这里快乐地成长,留下了许多难忘的记忆。那时,新四军一师剧团聚集了许多人才,原上海市委书记夏征农担任过剧团编剧;王安忆的父亲王啸平是导演,母亲是演员;《柳堡的故事》的作者胡石言也为剧团写过小品。

在这里,母亲与剧团的战友们冒着战火硝烟,先后赶排、演出了《放下你的鞭子》、《工农商学兵联合来抗战》及舞剧《白毛女》、话剧《雷雨》等文艺节目。因为母亲在上海的孤岛生活过,接触过“繁漪”之类的人物,加之她相貌出众,国语讲得标准,所以饰演“繁漪”这一角色得心应手、惟妙惟肖。此外,她还经常用口琴为战友们表演节目,丰富部队的文化生活,一度被誉为军中的百灵鸟。

往事依依

喀秋莎爱情永远属于他——

在我记事的时候,母亲就经常用口琴为我们兄弟4人演奏这首歌——《喀秋莎》。我学口琴时,第一个学会吹奏的曲子也是这首歌。

后来,我曾听母亲讲过一个故事:1944年8月,她随剧团到山东一处前沿阵地慰问时,用口琴演奏了《喀秋莎》。当时,前苏联有许多抒情歌曲,悦耳动听,非常受战士们欢迎。有一位年轻的战士找到母亲说:“小兰妹妹,你口琴吹得真棒!等我打鬼子回来,你能教我吹《喀秋莎》吗?”母亲微笑着答应:“行啊。我等着你!”可是,第二天,这位年轻战士便牺牲在抗日战场上。母亲没能等到他平安归来。后来,母亲送别他时,含泪在他的坟前吹奏了《喀秋莎》。

这个故事也使我幡然醒悟,我口琴吹得没有母亲好听,是因为我仅仅看重技巧,而母亲是用心、用情!

母亲是新四军的文艺兵,其实她在部队只有一年多时间。抗战胜利后,我大姨、大姨夫回到上海,继续从事革命工作,而她因为要照顾年迈多病的父母,回到了老家湖南。之后,她嫁人、生子,又阴错阳差来到了她曾经生活和战斗过的洪泽湖畔、来到了泗洪县,成为一名普通的幼儿教师,孩子们都喜欢听她吹口琴。她也教会了许多孩子乃至好几代人。

我母亲是2010年初去世的,她融在了山花烂漫的春天里。我想,天堂里的母亲一定不会寂寞,因为她毕竟经历过人间的风雨,走过峥嵘岁月。更重要的是,还有心爱的口琴永远陪伴着她。

侨园