用视差法探究凸透镜成像规律的教学设计与实践

用视差法探究凸透镜成像规律的教学设计与实践*

王宇航

(北京市育英学校北京100036)

王志茜

(北京市西城外国语学校北京100044)

*中国教育学会物理教学专业委员会2013年—2016年全国物理教育科研课题重点课题“‘知法并行’教学模式研究”阶段性成果之一.

摘 要:我们借鉴国外同行的做法,以视差法在凸透镜成像中的应用为核心,提出了总计4课时的“探究凸透镜成像规律”教学设计,并在教学实践之中进行尝试.在这样的教学之中,学生们经历了一个完整的科学探究过程,在这样的过程中他们体验了科学探究之中克服各种困难层层深入的思维乐趣,在探究的过程之中他们建构起了基于自己研究所得的正确物理概念.

关键词:凸透镜成像视差法教学设计科学探究

收稿日期:(2014-06-23)

1问题的提出

《初中物理课程标准》对凸透镜成像的要求如下:“认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用.探究并知道凸透镜成像的规律.”[1]为了实现这样的要求,教学实践之中我们习惯于采用这样的做法:指导学生在光具座上以点燃的蜡烛或者灯丝为物,移动凸透镜另外一侧的光屏来寻找清晰的像,通过记录比较像与物的上下、左右关系和物距、像距关系归纳得出凸透镜的成像规律.

习惯的做法是否能达到最好的效果呢?在教学实践之中,我们感受到很多学生只是按部就班地动手操作和机械记录数据,及至实验之后对凸透镜成像规律也没有属于自己的感性认识,甚至于在教学实践之中出现了学生要依靠后期的习题训练和规律背诵来帮助自己学习凸透镜成像规律!

导致这样教学现状的问题根源在哪里呢?我们认为,如上所述的教学设计虽然重视物理实验在学生认识物理规律上的作用,但忽视了学生对物理现象的充分观察和深入感知;虽然重视学生在探究过程之中的动手操作,但忽视了学生在探究过程之中的思维深入;虽然重视实验结论的准确性,但忽视了科学探究过程之中由定性研究到定量研究的过渡.

改变这样教学现状的突破点在哪里呢?我们认为,除了教师教学设计要改变之外,还要淡化光具座的作用.无可否认,光具座在光学实验之中扮演了重要角色,但光具座的使用又降低了学生思维和实验的深度.但如果不借助光具座和光屏成像,还有什么方法能确定像的位置呢?

2关于视差法的介绍

在查阅资料之中,我们阅读到了美国物理教材《Physics by Inquiry》,在这套教材之中出现了用视差法确定像位置的方法[2].

我们已经习惯于使用两只眼睛看物体,从而确定物体的位置和大小.但当我们在同一个位置,试着看远处的一个物体,同时在鼻子前举起一根手指,并且闭上一只眼睛,用另一只眼睛观看.轮流交换两只眼,会发现相对于远处的物体,手指好像改变位置.这就是视差.如果把手伸直,会发现手指改变的位置好像小了一点.因为有这样的视差,我们才能分辨物体的远近,产生距离感.但如果手指确实和远处物体重合的话,无论我们从哪个方向来看,都不会有这样的视差了!

这样的方法给了我们很大启发!于是在借鉴国外同行做法的基础上,我们反复酝酿,提出了总计4课时的“探究凸透镜成像规律”教学设计.在这样的教学设计中,我们力求克服已有教学设计的弊端,给学生创设自由宽松的探究氛围,促使学生经历科学探究过程,在学生层层深入的探究过程中体现教师引导者的角色作用.

3探究凸透镜成像规律的教学设计与实践

笔者力求通过下面的文字客观展现每一节课的教学设计和个别环节学生的反映,以期能与诸多同行交流.

3.1第一课时 初步研究凸透镜成像特点

在教学实践中,本节课恰好是八年级下学期的第一节课.故在教学设计上,本节兼顾复习和对新内容的过渡.课前我们给每个学生发了个凸透镜,但同桌二人所持的凸透镜焦距不同.从设计思路来说,试图通过教师设计的问题带动学生思维逐渐深入并聚焦于新问题.在每一个问题后面,给学生留有思考时间,学生可以手持凸透镜不断进行尝试,在尝试之后经过思考再发言,如有较难的问题则要求大家讨论.

问题1:你认为焦距体现了凸透镜什么性质?

问题2:怎样粗略测量凸透镜的焦距?

问题3:生活之中常见的凸透镜有哪些?

问题4:怎样使用放大镜?

问题5:放大镜只能起放大作用么?

问题6:你猜测凸透镜成像可能会和什么因素有关系?

问题7: 在凸透镜焦距f和物距u已经确定的情况下,你知道像在什么位置么?

问题8:你能确定像的具体位置么?

一些学生尝试着用手去摸像;一些学生拿尺子试图去测量像距离人的远近;也有同桌二人相互配合,一人拿凸透镜看像,另外一人按照要求前后移动去找像的位置.但学生们发现,他们找的像只是一个大概位置,很难找到像的具体位置.

问题9:在确定像的位置时,你有什么困难?

教师请学生发言交流他们的困难,从学生的发言之中,大家归纳出最大的困难:看得见像,但摸不到像,从而难以确定像的具体位置!

问题10:此前我们遇到过这样的困难么?当时怎么解决的?

教师提示学生回忆研究平面镜成像时的方法:借助一个未点燃的酒精灯来寻找透明玻璃板后面点燃酒精灯的像,从而找到了看得见但摸不到的虚像.

问题11:那样解决问题的方法可以给我们一些启示么?

3.2第二课时 学习视差法确定凸透镜成像的位置

本节课主要是学习视差法,并使学生进行练习从而体会和初步理解视差法,以便为下一节课的应用打好基础.故在本节课中,教师以PPT展示或者言语指导为主要教学行为.课前,仍然是每个学生都拿到一个凸透镜.教师的每一个指导之后,都要求学生去尝试、体会,并交流自己的感受和收获,或者同桌二人配合完成一些操作练习.

指导1:大家平时都习惯了用两只眼睛看物体.如果只使用一只眼睛看物体,你会有什么样的感受?

指导2:把食指放于眼前,头不要晃动,用两只眼睛分别看食指,你有什么感觉?

分别用两只眼睛看的时候,学生感受到手指在晃动.教师继续问学生,两只眼睛分别观看手指的时候,你感觉手指晃动的方向什么特点?经过观察体验,学生感受到,使用左眼看手指感觉手指向右移动,使用右眼看手指感觉手指向左移动.

指导3:教师展示《时间简史》中的一段话和图片,以使学生有更广阔的知识背景,从而更好地理解视差法的应用.

指导4:能否利用一只眼睛看东西时的视差来确定物体经凸透镜所成像的位置呢?

学生纷纷尝试使用一只眼睛通过凸透镜看物体,但还是不得其解.教师提出问题,用一只眼睛通过凸透镜看物体为什么不能确定像的位置呢?教师引导学生进行分析,这样使用一只眼睛通过凸透镜看物体的时候,物体、像和凸透镜在一条直线上,你根本没有什么作为像位置参考的东西,故还不能确定像的位置.能否使用一个我们看得见摸得住的物体来做参照呢?

指导5:让你的同桌在你面前约1 m处竖举两支铅笔,使一支竖立在另一支上面.然后让你同伴把一支铅笔向你移近约15 cm.闭上一只眼睛,上下移动头以便使一支铅笔看起来刚好在另一支的正上方.现在左右移动你的头,描述你观察到的现象.

指导6:再换另一只眼闭上,然后上下移动头以便使一支铅笔看起来刚好在另一支的正上方.如果你向右移动头,哪一支铅笔看起来出现在右侧?是靠近的还是远离你的那支?如果你向左移动头,哪一支铅笔看起来出现在左侧?是靠近的还是远离你的那支?

指导7:让你的同桌把两支铅笔都向靠近你的方向移动.当你将头从一侧移到另一侧时,这种改变如何影响你观察到的现象?让你的同伴把一支铅笔竖放在另一个上面.当你将头从一侧移到另一侧时,这种改变如何影响你观察到的现象?

指导8:同桌二人交换角色,重新进行上面的实验,并交流讨论自己的收获.

指导9:在上面的实验中,当你将头从一侧移到另一侧时,原来一只眼睛看起来连在一起的两支铅笔的相对位置有明显改变.这种效果就是所谓的由于视差.如果一支铅笔确实竖放在另一个上面,还会有视差么?

指导10:一旦没有视差的时候,我们就可以判断,两个铅笔真连在一起了,此时可以借助其中一根铅笔来确定另外一根铅笔的位置.能否把这样的方法运用到寻找物体经凸透镜后成像的位置?

3.3第三课时 借助视差法研究凸透镜成像规律

在前面两节课的基础上,学生们已经明确,为了研究凸透镜成像规律,需要确定物体经凸透镜成像后的位置.但物体经凸透镜所成像的特点是看得见、摸不着.借鉴并改进研究平面镜成像时采用的方法,学生们学习了视差法.故本节课就是学生应用视差法通过实验研究凸透镜的成像规律.根据学生思维发展特点,教师设计了以下5个系列实验,要求学生在完成每一个实验之后都要进行思考和讨论,并确定下一步研究重点,以期学生在初步归纳出凸透镜成像特点的同时体会科学研究的过程.

实验1:一人手持一根钉子放在焦距10 cm的凸透镜前约30 cm处,另外一人手持细金属棒在透镜另外一侧确定钉子经凸透镜所成像的位置.

教师请学生交流运用视差法找钉子像的收获、技巧和困难.经过讨论之后,学生们完全理解上节课所学的视差法.关于操作之中的困难,大家认为是两个人之间的配合,因为两个人拿3样东西且需要这3样东西在一条直线上,而两人之间这样的协调和配合很难完美实现.

实验2:将钉子和凸透镜放在桌面上相距约30cm,重新持金属棒确定钉子经凸透镜所成像的位置.

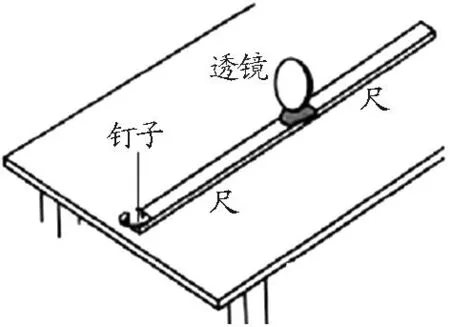

实验3:如图1所示,将钉子、凸透镜依次放在直尺上,重新持金属棒确定钉子经凸透镜所成像的位置.

图1

教师带领学生回顾上述3个实验,感受科学研究过程之中由难到易的解决问题过程,给学生介绍光具座的使用方法并从科学仪器发明和使用的角度使学生感悟到光具座的实用价值:使物体、凸透镜和钉子在一条直线上,可以直接读出物距和像距.

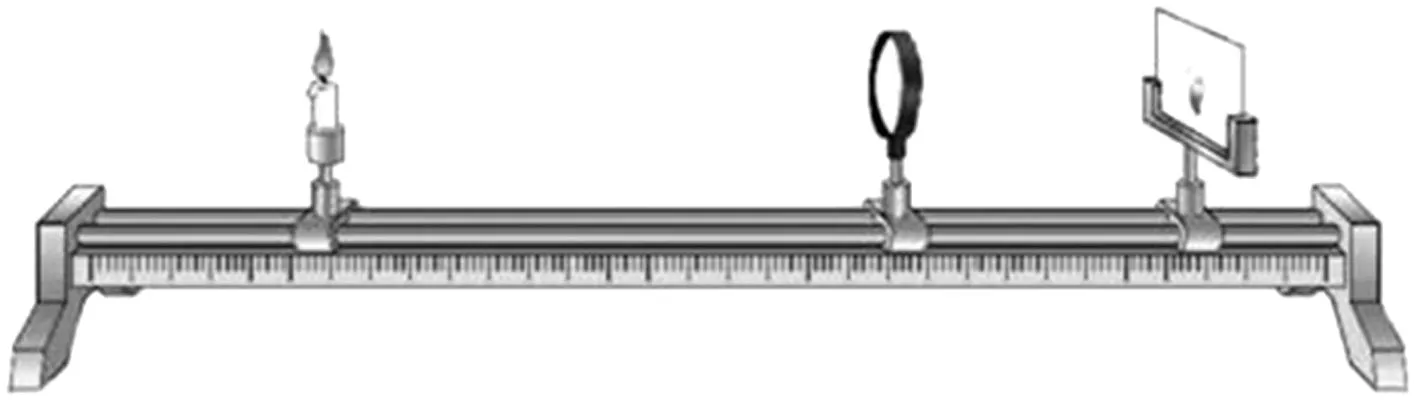

实验4:如图2所示,在光具座上重新进行上述实验.

图2

实验5:在光具座上改变物距,同桌二人分别寻找出不同物距下钉子的像距,并各自记录至少6组相关实验数据.

学生们很快完成实验操作的过程并记录下相关数据.经过对实验数据的分析,他们意识到当物距改变的时候像距也在改变,物距变小的时候像距变大,物距变大的时候像距变小.

3.4第四课时 继续探究凸透镜成像规律

通过视差法研究凸透镜成像规律,学生们已经初步感知到当物距变化时像距的变化规律.但视差法本身的误差很大,且不能准确研究像与物的大小、左右、正立与否的关系;再者学生们肉眼观察、确定不发光的钉子所成的像时也有很大偏差.当教师引导学生们明确这样的认识之后,就要继续研究改进实验方法.学生们认识到,使用点燃的蜡烛代替钉子便于更好地形成像,利用光屏接收蜡烛的像比人眼睛看要精确许多.结合如图3所示实验器材,学生们顺利探究得出凸透镜成像的所有规律.故在本节课中,教师引导学生通过更可准确的实验过程,准确建构起凸透镜成像的规律.

图3

4教学反思

以视差法在凸透镜成像中的应用为核心,我们进行了如上所述的教学设计和实践.我们欣喜地观察到,在第四课时结束时,学生们全能明确、清晰地认识并掌握凸透镜成像规律.在这样的教学之中,他们经历了一个完整的科学探究过程,在这样的过程中他们体验了科学探究之中克服各种困难层层深入的思维乐趣,在探究的过程之中他们建构起了基于自己研究所得的正确物理概念.回首这样的学习过程,在教学实践后的访谈中,90%以上的学生很认可这样的学习过程和学习方式,更有学生用一个“爽”字来概括自己的奇妙感受!从后期的习题测试之中我们看到100%的学生能准确作答出凸透镜成像规律的习题.

当然这样的教学设计和实践也并非尽善尽美.首先这样的教学设计需要4个课时,远远超出常态教学之中的时间安排.从我们教学实践来看,学生们首先要在教师的指导下学会视差法,而学习这个方法的过程就需要一节课的时间;再者,在第三课时的实验之中,我们首先是使用铁钉做为物体来研究凸透镜成像规律,由于铁钉自身不发光的原因,学生们在第一次确定像位置的时候,走了一些弯路.其次,教学实践中,教师的角色特征和语言把握很难,因此在教学实践中我们也走了一些弯路.当面对学生学习视差法的种种困惑时,我们感受到了巨大压力:是放弃我们的尝试还是继续下去?再者,从教学实践之后的访谈中我们也看到,也有学生对这样“绕弯子”式的教学设计持怀疑态度,至于学生对习题的准确作答我们也不能完全归结为实验的巨大作用.最后,这样的教学设计和实践结果是否如我们所期待的那样能对学生产生影响,也有待我们在后期工作中继续研究.

参 考 文 献

1中华人民共和国教育部.全日制义务教育物理课程标准. 北京:北京师范大学出版社.2001.11

2Lillian C. McDermott. Physics by InquiryⅠ,Ⅱ. Washington:John Wiley & Sons.1996

3(英)史蒂芬·霍金著.时间简史(普及版).吴忠超译.长沙:湖南科学技术出版社,2006.8