语义交际翻译视角下的《圣经·雅歌》汉译本比较

语义交际翻译视角下的《圣经·雅歌》汉译本比较

马骏

(哈尔滨工程大学外语系,黑龙江 哈尔滨 150001)

摘要:以《官话和合本》和《现代中文译本》中的《雅歌》为研究对象,在简述其文体特点及修辞手法的基础上,选取典型章节,在词汇、比喻及句式结构方面进行对比分析,考察语义交际理论在《圣经》汉译研究中的应用。

关键词:雅歌;语义翻译;交际翻译;官话和合本;现代中译本

中图分类号:I046

文献标识码:A

文章编号:1008-4681(2015)01-0095-03

收稿日期:2014-11-27

基金项目:哈尔滨工程大学自由探索项目“语义交际翻译视角下的《圣经·雅歌》汉译本比较”,由中央高校基本科研业务费专项基金项目赞助,编号:HEUCF141201。

作者简介:马骏(1979— ),女,江苏太仓人,哈尔滨工程大学外语系讲师,硕士。研究方向:翻译理论。

Abstract:Taking Chinese Versions of The Songs of Songs as research objects, and based on the analysis of their stylistic and rhetorical features, the paper compares typical chapters of the Songs of Songs in CUV and TCV from the aspects of vocabulary, figures of speech, and sentence structure, and investigates the application of semantic translation and communication theory in the translation of Bible.

《圣经》是西方文化主要源泉之一,其在文化、宗教、文学等方面的影响不言而喻。它不仅是一部宗教经典,更是一部意义重大的文学经典。《圣经》全书体裁多样,尤以《旧约》为甚。《旧约》囊括了律法书、历史书和圣著。诗歌是圣著中的重要文学形式,共计《箴言》、《诗篇》、《雅歌》、《耶利米哀歌》、《传道书》和《约伯记》六本。诗体的使用使叙事更加生动;圣经文学的特点之一就是散文体的叙史和诗歌体的颂赞交融在一起。《雅歌》是其中唯一完全采用对话形式的诗歌,是东方牧歌的一个范例。

一《雅歌》及其文体特点

《雅歌》(TheSongsofSongs)可被视作圣经文学的一个“异类”,因其全文“没有提供神圣的律法、道德的训诫和宗教性的历史,所有诗句都饱含着浓烈的世俗男女之情爱描写”[1]。这样一部诗作能被纳入希伯来宗教典籍,主要归因于著名拉比亚基巴·本·约瑟(Akiba Ben Joseph,公元45~135年)在詹尼亚会议中用“寓意说”成功阐释了《雅歌》的宗教价值,“主张良人与书拉密女的关系象征着上帝对以色列人的爱和以色列人对上帝的回爱”[2]。由此,《雅歌》被基督教继承并发展为暗喻基督与教会或基督与信徒之间关系的诗作,并最终得以入选希伯来宗教正典。

《雅歌》篇幅短小精悍,全书只有八个章节,六首歌。与其它《旧约》中的诗歌相同,《雅歌》避免了抽象的概念,杜绝了冗长的辩论,充满人类所共有的观念,内容具体,充实而简练,贯穿始终的明喻、隐喻、排偶等修辞手法让概念更加形象生动。与其他诗作截然不同之处在于其主题表面上看来并非是对上帝的敬畏及赞美,而是更多表现了对男女之间自由平等的爱情的赞扬,行文清丽淳朴,而非以宗教权威的话语传递晦涩的、脱离世俗的宗教情感。在各种修辞手法中,比喻是运用最广泛的一个。以第7章第1至4节为例,在对新娘的身体描写中,从新娘的脚开始,由下至上,将大腿比喻成“美玉”、肚脐比喻成“圆杯”、腰比喻成“麦子”、双乳比喻成“小鹿”、颈项比喻成“象牙台”等。这些喻体都是以色列人日常生活中随处可见的事物,明喻和暗喻的生动运用激发了读者的想象力。

二语义交际翻译理论要义

英国翻译理论家彼得· 纽马克(Peter Newmark)1981 年出版的《翻译问题探讨》(ApproachestoTranslation)中提出了语义翻译和交际翻译的概念。语义翻译“试图在目的语的语义和句法结构允许的范围内传达原著的确切意义”,而交际翻译“试图对译文读者产生一种尽可能接近愿望对读者所产生的效果”[3]。语义翻译以作者为中心,解读作者的思想及意图,重视语义结构,在最大限度内保持译文与原文在长度和词序方面相同;交际翻译则以译文读者为中心,向读者解读原文作者的意图,对原文的思想与文化做适度的调整,甚至可以在必要时牺牲原文的特点,只为传递最佳的效果。

语义翻译倾向于将所表达的内容限制在原文文化框架之内,力求保留原作者的语言特色和表达方式,以此再现原文美感;交际翻译尝试将原文中某些富有文化特色的概念转化为符合目的语文化的表达方式,更符合译入语的文本规范。因此,语义翻译侧重信译、直译,交际翻译侧重信译、意译[4]。纽马克根据布勒(Buhler)的语言功能理论,将所有的文本划分为表达型文本、信息型文本和号召型文本三类[5]。《圣经》作为一部宗教典籍,无疑属于表达型文本范畴。在此类文本中,原文独特的语言风格和结构特点与其内容同等重要,强调原作的权威性,语义翻译看似起主导作用。

三语义交际翻译视角下的《雅歌》两译本评析

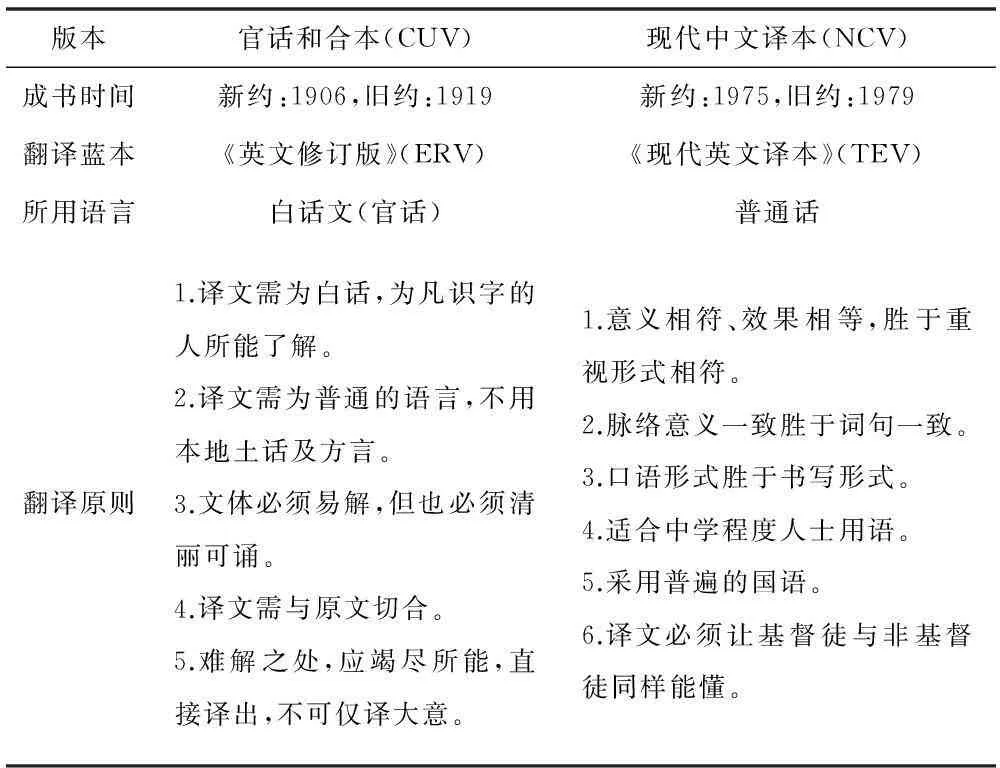

《圣经》自汉译之初至今有众多版本,如《中文和合本》(《官话和合本》)(CUV)、《圣经新译本》(NCV)、吕振中译本 (LUV)和《现代中文译本》(TCV)。各个版本在形成年代、翻译背景、翻译原则等方面各不相同,导致译文的语言形式和文本结构有较大差异。本文选取《官话和合本》和《现代中译本》中的《雅歌》作为研究对象。两版本的区别如下表所示:

版本官话和合本(CUV)现代中文译本(NCV)成书时间新约:1906,旧约:1919新约:1975,旧约:1979翻译蓝本《英文修订版》(ERV)《现代英文译本》(TEV)所用语言白话文(官话)普通话翻译原则1.译文需为白话,为凡识字的人所能了解。2.译文需为普通的语言,不用本地土话及方言。3.文体必须易解,但也必须清丽可诵。4.译文需与原文切合。5.难解之处,应竭尽所能,直接译出,不可仅译大意。1.意义相符、效果相等,胜于重视形式相符。2.脉络意义一致胜于词句一致。3.口语形式胜于书写形式。4.适合中学程度人士用语。5.采用普遍的国语。6.译文必须让基督徒与非基督徒同样能懂。

由此表可看出,两版本所遵循的翻译原则差异性较大。《和合本》要求“译文需与原文切合”,而《现代中文译本》则认为“脉络意义一致胜于词句一致”。现以语义交际翻译为视角,对此两版本中的《雅歌》译文进行评析。

(一)词汇

《雅歌》全篇采用对话式诗歌,故呼语非常多。男子呼唤书拉密女为“my love”、“my bride”、“my sister”、“queenly maiden”,书拉密女呼唤男子为“my beloved”。在《和合本》中,这些呼语遵循了语义翻译的原则,在翻译时保留了原文的特色,分别直译为“我的佳偶”、“我的新妇”、“我的妹子”、“王女”和“我的良人”。而在《现代中文译本中》,由于时代变迁,以上词汇对中国人来说过于老旧,无法传递原文中的效果,所以依据现代中国读者的习惯,分别将其译为“我的美人”、“我的新娘”、“我亲爱的”,“queenly maiden”更是被舍弃了原文的含义,意译为“仪态万千的少女”;女子对男子的呼唤也全都为“我的爱人”。由此可见,《现代中文译本》翻译的自由度较大,更侧重交际翻译。

(二)比喻

《圣经》多用比喻,尤以《箴言》和《雅歌》为甚。《箴言》中的比喻是为了将深刻的哲理用相对直白、通俗的语言解释给文化程度和理解能力有限的普通百姓,《雅歌》的比喻则是为了增强其文学性。比喻的大量使用,使《雅歌》的“雅”更为突出。

古犹太人居住地为以畜牧业和酿造业为主的中东地区,百合花、葡萄园、羊群、牧人等都是常见的喻体,且多见于隐喻中。这些喻体植根于犹太人的生活及文化中,与其生活经验和价值取向紧密相连。但此类隐喻在翻译过程中必须考虑到译文读者的接受程度。若单纯按字面意思理解,比喻的目的无法实现,也无法传递原文的效果。根据语义翻译原则,对此类比喻的翻译应更注重与原文在意义和结构方面的一致性,而交际翻译则侧重于译文读者的理解和接受程度。在全书开篇便有一处与以色列人宗教历史相关的比喻:

RSV: your anointing oils are fragrant, your name is oil poured out;(1:3)

CUV: 你的膏油馨香。你的名如同倒出来的香膏。

TCV:你的身上有芬芳的香气;你的名字散发馨香。

原文中出现了“anointing oils”和“oil”,即“膏油”。膏油是以色列人在祭祀、沐浴、立王时使用的油膏,含有多种珍贵药材,如没药、肉桂、菖蒲、桂皮和橄榄油。以色列人认为膏油香气可以促进精神上的知觉和提升,其贵重堪比黄金。原文中用“膏油”表达女子对男子的赞美和仰慕,本体和喻体的相似之处在于“珍贵”,在原文受众中所指明显。《和合本》译文在结构和用词上完全遵循了原文,只将原文的暗喻改为明喻;而《现代中文译本》则以目标受众为中心,采取交际翻译策略,牺牲了带有宗教意味的“膏油”,直接译为“香气”。

在两种译本中,对原文中比喻的翻译策略差异明显。《雅歌》看似描写男女之爱,但其更深层次的用意是描写神与选民,即基督与教会之爱。因此,源语文化信息的传递效果是考量译文优劣的标准之一。以《雅歌》第8章第6节为例:

RSV:Set me like a seal upon your heart, like a seal upon your arm;

CUV: 求你把我放在心上如印记,带在你臂上如戳记。

TCV:愿你的心只向我敞开;愿你的手臂只拥抱我。

原文由两个并列的明喻组成,句式结构平行对称。《和合本》译文保留了原文的明喻,将两个“seal”分别译为“印记”和“戳记”,与原文犹太宗教文化相符。据《旧约》所记,上帝与犹太人立约时,要求犹太男婴以割礼作为立约的标记。根据语义翻译理论,此译本译者通过“印记”和“戳记”保留了原文语义内涵和结构,译文是原文的完整语义传达。而《现代中文译本》未能体现出原文的比喻,在译文中使用了两个原文未提及的“只”。对读者来说,虽然译文工整,易于理解,但传递的信息是爱情的专一和排他性,喻体消失不见,与原文所表述的意境相去甚远。

此外,相较于《和合本》,《现代中文译本》对比喻的处理更为大胆,有些可能影响读者理解的比喻在翻译时并未直译,而是以解释的方法,补充原文未出现的喻底,使译文更易被读者接受。以第6章第6节为例,“Your teeth are like a flock of ewes”被译为“你的牙齿像绵羊一样洁白”,而本体“牙齿”和喻体“绵羊”的喻底“洁白”一词原文中没有提及,这是为了使读者对这一比喻有更好的理解而采取的增译。

(三)句式结构

《和合本》译成于二十世纪初期,正值中国文化教育界对白话文运动呼声最高的时期。此外,传教士汉译作品不可避免地受到英语语法的影响,在译文中体现为句式欧化,如状语后置等。纵观全书,《和合本》译文短句居多,句间多以顿号分隔,语气助词少,语言简洁,力求保持原文的语义规则和语言内涵;而《现代中文译本》句式长短不一,标点符号多样,感叹句多,字数多于《和合本》,力图使读者易于接受原文传递的文化信息。

本文从语义交际翻译理论视角,以《官话和合本》和《现代中译本》的《雅歌》为研究对象,对比分析了两译本的特点。前者侧重语义翻译,最大程度保留了原文的文化特色和语言内涵;后者以目标读者为中心,兼顾翻译目的和文本类型,侧重交际翻译。

参考文献:

[1][2]E Ann Matter. The voice of my beloved[M].Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990.

[3]Peter Newmark. A textbook of translation [M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.

[4]张美芳. 翻译研究的功能途径[M].上海:上海外语教育出版社,2005.

[5]彼得·纽马克.翻译教程[M].上海:上海外语教育出版社,2001.

A Comparative Study of Chinese Versions of The Songs of Songs

from the Perspective of Semantic Translation and Communicative Translation

MA Jun

(Department of Foreign Language, University of Harbin Engineering, Harbin Heilongjiang 150001, China)

Key Words:theSongsofSongs; semantic translation; communicative translation

(责任编校:余中华)