新世纪中国建筑产业竞争力形成机理动态演进规律研究——兼论加入GPA后的发展策略

新世纪中国建筑产业竞争力形成机理动态演进规律研究

——兼论加入GPA后的发展策略

霍腾飞1,2,刘炳胜2,陈媛2,王雪青2

(1.河海大学商学院,江苏南京211100;2.天津大学管理与经济学院,天津300072)

摘要:中国即将加入政府采购协议,面对大量优质外资企业的进入,中国建筑市场将面临更为激烈的竞争。为此,探索中国建筑产业竞争力形成机理动态演进规律、分析目前竞争力在发展过程中存在的不足,科学引导、合理调控建筑产业的健康发展,具有重要的现实意义。基于此,本研究构建出中国建筑产业竞争力评价指标体系,并采用多指标系统评估指数法构建建筑产业竞争力评价模型,分析出2005~2008年间中国建筑产业各竞争要素重要程度的变化趋势,以描绘建筑产业竞争力形成机理动态演进规律。研究发现,中国建筑产业依旧处于劳动密集型与资金密集型的发展初级阶段、产业整体素质低、注重规模忽视效率;生产要素的简单追加投入是当前提高产业竞争能力最为有效的途径,且这种状况逐步加强。最后,剖析了中国建筑产业竞争力不强的主要原因,并有针对性地提出改善措施。

关键词:建筑产业;竞争力;PLS;动态规律

收稿日期:2013-01-21

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71102072);国家自然科学基金创新群体基金(70921001);国家自然科学基金面上项目(71172148) ;建设部软课题计划项目(2010-R3-5)

作者简介:刘炳胜(1979-),男,天津人,讲师,研究方向:工程决策与建筑经济;陈媛(1989-),女,四川人,研究生,研究方向:工程决策与建筑经济;王雪青(1965-),女,浙江人,天津大学管理学院系主任、教授、博导,研究方向:工程管理。

中图分类号:TU-9文章标识码:A

Research into the Dynamic Evolution Mechanism of the Forming of Chinese

Construction Industry Competitiveness in the New Century

——On the development strategy after entering GPA

HUO Teng-fei1,2, LIU Bing-sheng2, CHEN Yuan2, WANG Xue-qing2

(1.BusinessSchool,HohaiUniversity,Nanjing,Jiangsu211100,China; 2.SchoolofManagementandEconomics,TianjinUniversity,Tianjin300072,China))

Abstract:With imminent accession to the GPA (Government Procurement Agreement), Chinese construction market will come with more intense competition, facing many high-quality foreign enterprises. In this context, exploring the dynamic evolution mechanism of the competitiveness of Chinese construction industry, and analyzing the shortage of current construction industry in the development process, with the aim to scientificly guide and reasonably regulate the development of the construction industry, are of great practical significance. This study constructs the competitiveness evaluation index system of Chinese construction industry, which first uses “multi-target evaluation index system” to establish an evaluation model of Chinese construction industry competitiveness. And it analyzes the changing trend of the importance degree of competitiveness elements of Chinese construction industry from 2005~2008, and depicts the evolution mechanism of the construction industry competitiveness. We find that Chinese construction industry is still in the primary development period of labor-intensive and capital-intensive stage with low industrialization quality, which focuses on the scale rather than the efficiency; Currently, additional investment of simple production factors is still the most effective way to improve industrial competitiveness means, which is getting more severe.Finally, we analyze the main reasons for Chinese construction industry’s poor competitiveness and then puts forward specific measures to improve it.

Key words:construction industry; competiveness; PLS; dynamic discipline

0引言

进入新世纪,中国的建筑产业已经成为了继工业、农业和商业之后的第四大支柱产业,全社会50%以上的固定资产投资都是通过建筑产业形成新的生产能力,其增加值占GDP的比重始终在6%以上[1]。但是,由于长期延续传统粗放式经营模式、“重量、不重质”,体制、资金、技术、人才、管理、创新和政策等方面存在着严重的问题,造成了中国建筑产业整体竞争力不强。中国即将加入政府采购协议(GPA),大量具备技术、管理、人才、资金优势和竞争实力的境外承包商将进入中国建筑市场,参与政府投资建设工程采购。因此,中国的建筑企业将面临着国外企业激烈竞争的挑战。在此背景下,探索中国建筑产业竞争力的形成机理,掌握其内在演进规律,对于科学引导、合理调控中国建筑产业的健康发展,打破常规固有发展路径,打造真正意义上的“大而强”的中国建筑产业,具有重要的现实意义。

目前,产业竞争力研究方法基本上停留在静态评价范畴,学界主要围绕着同一时期、不同区域产业发展状况展开标杆比较研究,深入探索产业竞争力形成机理的研究并不多见[2,3]。本质上,产业竞争力的形成是一个动态变化过程,早期竞争优势要素,会随着时间的推移、竞争对手的掌握,而失去在竞争过程中的核心地位,并且其重要程度也将逐渐下降,最终会被其他要素所代替。这样,掌握竞争要素的内在演进规律,将成为调整区域产业发展政策,打破固有发展路径,实现产业跨越发展的前提所在。但是,客观、准确地描绘这一规律,需要大量历史数据以及先进统计模型的支撑,这也正是造成该领域研究成果甚少的主要原因之一。在评价论中,衡量各竞争优势要素之间的相对重要程度一般以权重表示。传统上,以主观意志为基础的评价方法对于探索客观规律并不适用,而统计领域中常用主成分方法实现客观定权,但是主成分分析法单纯追求统计上的最优,数据处理后各主成分难以被赋予准确的经济含义,并且对于面板数据而言,不能保证同一指标每年均能进入同一主成分,指标的不稳定性将导致研究无法开展。

2004年王惠文教授利用PLS路径模型提出了多指标系统评估指数方法[4],最初的研究初衷是为了解决复数据表的评价问题。但是,本研究认为该研究方法能够为上述问题的解决提供全新的思路。产业竞争力本身是一个抽象概念,其影响因素也是由若干抽象竞争因素组成,这些因素无法直接观测,需要由若干观测指标进行表征。该方法可以有效地解决主成分方法的缺憾,在实现竞争因素研究指标长时期得到稳定观测的同时,可以充分保留各指标信息,最终实现客观观测各竞争因素相对重要性变化趋势的这一研究目标。

基于上述分析,本研究在对产业竞争理论与建筑产业竞争力文献回溯的基础之上,结合建筑产业自身的特点,在充分考虑数据可得性,设计出由“7大因素和23个观测指标”组成的中国建筑产业竞争力评价指标体系。在此基础上,利用《中国统计年鉴》(2006~2009)中关于建筑业描述的基本数据,构建了4个中国建筑产业竞争力PLS路径模型,以此观测4年中中国建筑产业各竞争优势要素重要程度的动态变化过程,并由此绘制出中国建筑产业竞争力形成机理动态演化规律趋势图,剖析建筑产业竞争力不强的主要原因。最后,从市场开放、市场监管、企业改制和政策制定四个层面,有针对性地提出了提升中国建筑产业竞争力的具体措施,以应对加入GPA后的激烈市场竞争环境。

1基于文献回溯的中国建筑产业竞争力评价指标体系构建

1.1产业竞争力发展脉络回溯

产业竞争力的理论基础最早可以追溯到1776年《国富论》[3]的出版,其发展脉络主要经历了三个阶段: 绝对优势理论阶段、比较优势理论阶段和竞争优势理论阶段。200多年的理论发展,学术界对于竞争力来源的解释不断深入、复杂与抽象,《国家竞争优势》的出版,标志着竞争力理论的进一步完善,三阶段对于竞争力来源的解释,如图1所示[5]。

图1 产业竞争力理论的发展脉络

1.2建筑产业竞争力相关文献回溯

国内外对建筑业竞争力问题的研究主要集中在企业层面,而针对产业的研究成果并不多[6]。与此同时,学者之间对于建筑产业竞争力影响因素分析尚未统一,处于一种较为分散的状态。梳理、归纳Oz[7]、Dunning[8]、Grant[9]、Ofori[10-11]、Momaya和Sellby[12]、Ive et al.[13]、Seymour[14]、Rashid[15]、Mawhinney[16]、Arditi et al.[17]、Zhi et al.[18]、Griliches[19]、Dacy[20]、Stocks[21]、Allen[22]、Denison[23]、李启明[24]、王家远和叶银川[25]、姚宽一和金维兴[26]、陈辉华和王孟钧[27]、贡晟珉和成虎[28]、周化举[29]、康学增和孟刚[30]、刘炳胜和王雪青[31-33]等学者的研究成果。可以看出,虽然建筑产业竞争力的影响因素较为分散,但是将学者们的研究成果进行总结与分类,产出经营效益、生产要素、政府作用、相关辅助产业、需求条件、产业组织结构、生产效率、创新因素等八大主要因素基本上可以概括学者们的主要研究成果。

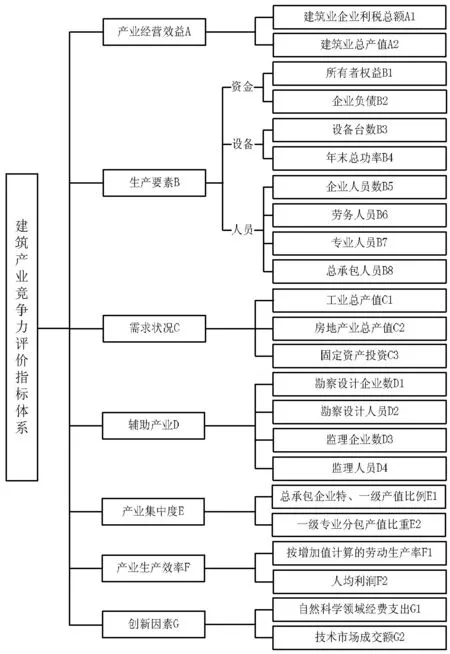

1.3中国建筑产业竞争力评价指标体系构建

根据上述8个方面,分别对中国建筑产业竞争力影响因素进行系统分析。其中,经营效益和生产效率是竞争力重要的影响因素,“低投入高产出”是产业发展追求的目标,也是产业整体运行状况良好的集中反映。

建筑产业发展的主要原动力是国民经济对建筑产品的需求,需求量越大,建筑业的规模就越大、需求量增加的速度越快,建筑业的发展速度就越快。这样,区域对于建筑产品的需求是刺激建筑产业发展的主要影响因素之一。

图2 中国区域建筑产业竞争力评价指标体系

目前,中国建筑产业属于典型的劳动密集型和资金密集型产业。生产效率直接受到劳动力和技术装备的影响。资本实力、劳动力资源、设备装备等生产要素对区域建筑产业竞争力产生直接的影响。

建筑产业与一般工业所提供的产品相比较,提供的是生产和服务能力,建筑产业具有生产周期长、流动性强、组织复杂等特点,在其生产过程中,需要工程设计、监理咨询、勘察设计咨询、造价咨询等行业的辅助。区域辅助产业的发展状况将对当地建筑产业竞争力产生一定的影响。

目前中国建筑产业整体集中度不高,而且,规模结构层次不明显,合理配置大、中、小企业的比例关系,形成建筑产业的分层竞争格局,将有利于提升区域整体竞争力。

技术创新活动有利于产业结构优化和升级,培育潜在竞争优势。未来随着中国建筑产品的个性化以及人力资本的提升,建筑产业内的竞争优势必将转移到科技创新要素上来。

由于,我国各地区建筑行业主管部门统一受中央主管部门的管理,根据各地区的具体情况,将中央主管部门的法律、法规、规章等具体化,用于指导具体工作,因此,政府在区域建筑产业竞争力比较中的作用不明显。通过上述分析,在保证数据可以获得的前提下,依据全面性与可行性的原则,本研究构建出由“7大因素和23个指标”构成的中国区域建筑产业竞争力评价指标体系,具体见图2。

2基于PLS路径模型的中国建筑产业竞争力系统评价模型构建

2.1偏最小二乘(PLS)路径模型原理分析

PLS路径模型是PLS回归的进一步扩展,于上个世纪80年代由Wold等人提出[34],类似结构方程模型。该模型由两部分组成:第一,测量模型,描述显变量与隐变量之间的关系;第二,结构模型,描述隐变量之间的关系[35]。

设一模型由J组显变量构成,每组含有Pj个变量,则每组显变量可以表示为Xj=(Xj1,xj2,…,xjpj)(j=1,2,…,J),通常假设显变量Xjh(j=1,2,…,J;h=1,2,…,pj)都是基于n个共同的观测点,且每个变量均是中心化的。显变量组Xj所对应的隐变量为ξj(j=1,2,…,J),ξj由Xj中的显变量Xjh的线性组合进行估计,并假设,隐含变量ξj是标准化的。在模型中,每组显变量Xj与对应的隐变量ξj之间构成测量模型,不同的隐变量ξj之间则构成结构模型。

(1)测量模型

每一显变量都与唯一的隐变量相关联,之间的关系可以通过一个线性回归方程式表示,即xjh=λjhξj+εjh。其中,εjh为随机误差项,均值为0,且与隐变量ξj不相关。要求一组显变量反映的隐变量是唯一的,满足这样条件的一组显变量被认为是唯一维度的,其检验方法主要有显变量的主成分分析,若一显变量组的相关关系矩阵的第一特征值大于1,其余特征值皆小于1,则显变量组是唯一维度的。

(2)结构模型

为得到上述模型中的参数估计,可以从两个方面进行。一方面是隐变量ξj可以由显变量xjh=(j=1,2,…,J;h=1,2,…,pj)的线性组合来估计,该估计记为Yj,即

(1)

其中,wj为权数向量,星号表示对估计量进行标准化处理。

另一方面,隐变量还可以通过与之关联的其他隐变量进行估计,这样得到的估计量被称为内部估计量,记为Zj,有

(2)

公式中,sign符号授权为符号函数;r(Yj,Yi)表示外部估计量Yj与Yi的相关系数。

对于权重向量wj的计算方法,Wold给出了一种计算方法,认为权重向量wj是变量Xj与Zj的相关系数,即

(3)

对于标准的向量,实际上wj是Zj对Xj做偏最小二乘的第一主成分的权数。

综上所述,PLS路径模型利用迭代算法来计算潜变量,最后根据隐变量的估计值,计算测量模型与结构模型,具体步骤如下:

第1步令向量Yj的初始值等于Xj1。

第2步根据公式3计算Zj的估计值。

第3步根据的Zj估计值,通过公式4,计算向量权重wj。

图3 研究假设

2.2研究假设与数据的获取

根据多指标系统评估指数方法的基本原理,结合本研究构建的建筑产业竞争力分析指标体系,提出如下研究假设,由此建立的研究框图,如图3所示。

根据建立的建筑产业竞争力分析指标,进行数据搜集与整理,全部数据可从《中国统计年鉴》(2006~2009)中关于中国各省份(除西藏、海南外)建筑产业基本状况描述的29×4组基本数据直接获取。其中,总承包企业特、一级产值比例和一级专业分包产值比重是复合指标,其他21个指标为单一指标。

2.3基于PLS路径模型的中国建筑产业竞争力系统评价

构建PLS路径模型主要包括唯一度检验与偏最小二乘回归等步骤,本研究采用VisualPLS软件中的Bootstrap算法进行路径分析。

2.3.1唯一度检验

对4年中7组变量分别进行主成分分析,完成唯一度检验,表格中括号外数值为第一主成分特征值,括号内数值为第二主成分特征值,其结果如表1。

表1 唯一度检验

通过表1可以看出,28组隐变量的第一主成分的特征值都大于1,第二主成分的特征值均小于1,因此全部通过唯一度检验。

2.3.2中国建筑产业竞争力综合评价

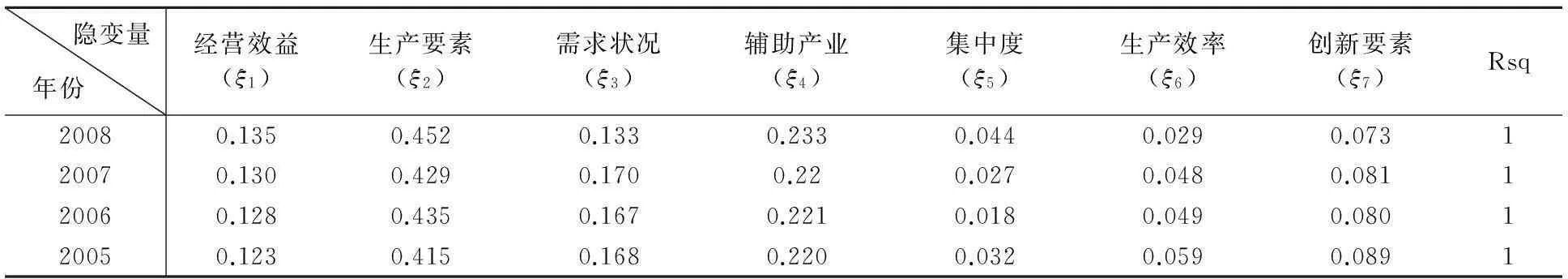

分别对4年中全部23个显变量分别进行标准化处理,然后利用PLS路径模型完成4年建筑产业竞争力系统评价。4年中7个隐变量对建筑产业竞争力的权重汇总见表2。

表2 PLS路径模型计算结果

对所有变量进行标准化处理,利用Visual PLS软件进行计算,由于各组隐变量与显变量之间的相关系数数据量非常庞大,不逐一列出,因此将数据进行统计,结果见表3。

表3 PLS计算相关系数统计分析

通过表3可以看出,总体上各组显变量与其对应的隐变量的相关程度较高,说明隐变量很好地概括了显变量组所包括的信息;隐变量ξ8对ξ1-ξ7回归方程的R2=1,说明ξ8对ξ1-ξ7的概括程度相当高,可以最大程度地代表原始变量的信息。此外,ξ8与原始变量组绝大部分变量相关程度很高,在考虑到数据的可能性的前提下,该模型可以反映各区域建筑产业整体发展状况。

3中国建筑产业竞争力形成机理动态演化规律及原因分析

3.1中国建筑产业竞争力形成机理动态演化规律

为了进一步研究中国建筑产业竞争力形成机理的内在演进规律、分析各竞争优势要素的重要程度在2005到2008四年中的变化趋势,本研究根据公式4,将表2计算出的各要素重要程度进行标准化处理,由此绘制出中国建筑产业竞争力形成机理动态演化规律分析图。

(4)

图4 中国建筑产业竞争力形成机理动态演进规律

从静态影响因素、动态影响因素和竞争结果要素三个方面总结当前中国建筑产业竞争力形成机理的动态进规律如下:

第一, 静态影响因素的分析。通过各要素权重系数的比较,可以发现,目前影响中国建筑产业竞争力最重要的因素是生产要素的投入,其次是辅助产业的数量;而创新因素和产业集中程度作用甚微。这一切说明,中国建筑业依旧是劳动密集型和资金密集型产业,产业整体素质很低,处于产业发展的初级阶段,生产要素的简单追加投入是提高产业竞争能力最为有效的途径。中国建筑产业是一种缺乏创新的简单操作行业,必然缺乏持续的竞争力。

第二, 动态影响因素的分析。通过对7个要素动态变化趋势的分析,可以看出,生产要素和辅助产业的重要程度在4年中重要程度逐步增加;与之相比,创新因素在4年中却逐步下降,产业集中度和需求状况的重要程度处于波动状态,但是变化程度不大。这一切说明,目前中国的建筑产业正在愈加朝着恶性发展,劳动密集型和资金密集型的形式正在继续延续,并且愈加严重。这样,一旦国内需求降低,由于企业核心竞争要素的缺少,将导致整体市场开拓能力的下降,企业将面临设备闲置、人员失业的状况,整个产业将处于极为不利的局面。

第三, 竞争结果要素的分析。产业竞争力的体现主要在两个方面——“量”和“质”,即经营效益和生产效率。而目前在中国建筑产业竞争力中,经营效益的重要程度明显要高于生产效率的重要程度,这是中国建筑产业竞争力缺乏持续竞争力的直接说明。产业生产效率不高,说明生产要素不能被充分利用,是简单的资源消耗性生产,缺乏管理与创新等高层次竞争要素,这种状况将直接影响未来中国建筑企业走向国际市场。

3.2中国建筑产业竞争力形成机理动态演化规律的深层次原因分析

目前中国建筑产业发展状况不佳的原因主要来自于内外两个方面,内在原因是企业自身缺乏竞争的内在动力;外在原因是中国建筑市场环境监管不到位。

企业内部原因分析。改革开放后,中国城市基础设施建设的加速发展,特别是金融危机后,虽然政府加大了固定资产投资、加大了中国建筑业的市场需求,对建筑产业发展带来了很好的外部环境,但是国内建筑市场的不完善,市场监管体系的缺失,“不公平”竞争的长期存在,造成企业缺乏竞争意识,缺少持续发展的动力。

市场外部环境因素分析。自1984年9月18日,国务院发布《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》后,我国建筑产业进行了长期、深入的改革。但是,毕竟时间太短,面临诸多亟待解决的问题,法律制度、监管手段和行业规范等方面的不到位,导致目前中国建筑产业缺乏真正的自由竞争机制。

4GPA加入后中国建筑产业竞争力提升策略研究

加入GPA后,中国建筑市场的竞争规则、技术标准、经营方式和服务模式将进一步与国际接轨,建筑企业将在更大范围、更广领域和更高层次上参与国际竞争。未来一段时期,中国建筑业面临着国内外市场激烈竞争的挑战。面对严峻的竞争形势,中国建筑产业主要应该从市场开放、市场监管、企业改制和政策制定四个层面完善中国的建筑市场,推进更为深刻的产业改革,为建筑产业发展营造良好环境,促进产业竞争力的提升,具体框架见图5。

图5 中国建筑产业竞争力的提升

市场开放层面。对于国内市场与国际市场应该采用差异化的开放策略。国内市场,应该采取逐步放开的策略,缓解过大的竞争压力,为国内建筑企业的转型,赢得充裕时间。同时,对国内企业在政策上采取一定程度上的扶持与优惠,但这种扶持与优惠只是短期行为,随着中国建筑产业结构调整的结束,取消全部优惠措施,实现中国建筑市场的完全自由竞争。对于中国建筑企业内的竞争,应该采用统一的建筑市场准入、清出机制,彻底清除地方保护主义,实现公平竞争,促进各地区优秀建筑企业的互相融合;对于国际市场,应该大力实施“走出去”战略和“质量品牌”战略,促进企业参与国际竞争,以此带动国内建筑市场的转型,实现整体产业竞争力的提升。通过建筑市场的逐步开放,为企业创造公平竞争环境,使企业意识到“提升自身整体实力,是企业生存的唯一途径”。

市场监管层面。进一步完善工程交易的相关法规,规范建筑市场各方主体行为,实现市场监管的长效机制,杜绝工程领域商业贿赂的发生;规范工程交易行为,提高监管的有效性,遏制工程交易中腐败行为的产生;建立企业和人员信用信息系统,评价企业信用状况,制定信用评价与工程招投标相结合机制。通过建筑市场秩序的改善,从外部环境上为建筑企业营造一个“公平、公正、公开”的竞争环境,促使企业意识到“通过提升竞争效率、降低工程成本”是企业获得工程的唯一途径。

企业改制层面。积极扶持、鼓励大型建筑企业上市,解决企业在发展过程中资金短缺的难题,促进企业面临更广泛的监督、更大的责任,实现企业的科学发展;积极推进国有企业深化改革,通过股份制改造、合并、兼并、重组,壮大自身力;放手发展民营建筑企业,为其营造平等的竞争环境。通过企业改制,实现以总承包为龙头、专业承包为依托、劳务分包为基础的承包商体系,避免恶性竞争,形成大中小型企业、综合型和专业型企业相互依存、协调发展的建筑产业结构。

政策制定层面。政府应推进制定建筑企业科技投入的激励政策,从政策与资金两个方面鼓励企业推广新技术、新设备、新工艺和新材料;完善我国建筑企业的融资渠道、担保机制和中国建筑企业联营等的相关政策。通过政策完善,解决我国建筑企业走向国际市场的后顾之忧,实现企业依靠科技进步转变增长方式,提高机械化施工水平,增强企业自主创新能力。

5结论

本研究首次将“多指标系统评估指数方法”运用到产业竞争力形成机理的理论研究中,在丰富了产业竞争力规律探索手段的同时,更期待能为竞争力理论与方法研究提供全新的启迪。研究发现,目前影响中国建筑产业竞争力最重要的因素是生产要素的投入,而创新因素和产业集中程度作用甚微;生产要素和辅助产业的重要程度在4年中重要程度逐步增加,与之相比,创新因素在4年中却逐步下降,产业集中度和需求状况的重要程度处于波动状态;目前生产要素的简单追加投入是提高产业竞争能力最为有效的途径,而且这种状况正在愈加严重。上述不佳状况,本研究认为主要是由企业自身缺乏竞争的内在动力和中国建筑市场环境监管不到位两个方面原因造成的,为适应加入GPA后的激烈市场竞争,本研究从市场开放、市场监管、企业改制和政策制定四个层面制定出了详实的中国建筑产业发展策略,以期能够提高中国建筑产业的竞争力。

参考文献:

[1]刘炳胜.中国区域建筑产业竞争力形成机理研究[D].天津大学,天津,2009.

[2]金碚.竞争力经济学[M].广东经济出版社,广州,2003.

[3]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].华夏出版社,北京,2002.

[4]王惠文,付凌晖.PLS 路径模型在建立综合评价指数中的应用[J].系统工程理论与实践,2004,(10):80-85.

[5]刘炳胜,王雪青,李冰,胡瑞华.基于主成分分析与DEA-DA组合的中国区域建筑产业竞争优势系统评价[J].土木工程学报,2011,(2):143-150.

[6]金维兴等.中国建筑业新的经济增长点和增长力[M].中国建筑工业出版社,北京,2008.

[7]Oz O. Sources of competitive advantage of turkish construction companies in international markets[J]. Construction Management and Economics, 2001, (19): 135-144.

[8]Dunning J H. The competitive advantage of countries and the activities of transnational corporations[J]. Transnational Corporations, 1992, (1): 135-168.

[9]Grant R M. Peter’s competitive advantage of nations: an assessment’[J]. Strategic Management Journal, 1991, (7): 535-548.

[10]Ofori G. Formulating a long-term strategy for developing the construction industry of singapore[J]. Construction Management and Economics, 1994, (12): 219-231.

[11]Ofori G. Framework for analyzing international construction[J]. Construction Management and Economics, 2003, (21): 379-391.

[12]Momaya K, Sellby K. International competitiveness of Canadian construction industry: a comparison with Japan and the United States[J]. Canadian Journal of Civil Engineering, 1998, (25): 640-652.

[13]Ive G, Gruneberg S, Meikle J, Crosthwaite D. Measuring the competitiveness of the UK construction industry[J]. Construction Economics and Statistics, 2004, (4): 1-12.

[14]Seymour H. The multinational construction industry[M]. Croom Helm, London, 1979.

[15]Rashid A A. Global strategies of construction firms[D]. University of reading, London, 1990.

[16]Mawhinney M. International competitiveness of Canadian construction industry[J]. Blackwell Science, London, 2001.

[17]Arditi D, Kale S, Tankgar M. Innovation in construction equipment and its flow into the construction industry[J]. Journal of Construction Engineering and Management, 1997, (4): 371-378.

[18]Mao Z, Hua G B, Wang S Q, Ofori G. Total factor productivity growth accounting in the construction industry of Singapore [J]. Construction Management and Economics, 2003, (10): 707-718.

[19]Griliche. New development in productivity measurement and productivity measurement AND analysis NBER studies in income and wealth[M]. University of Chicago Press, 1980.

[20]Dacy D C. Productivity price trends in construction since 1947[J]. Review of Economics and Statistics, 1965, (47): 25-39.

[21]Stocks H K. An examination of the productivity function[J]. The Review of Economics and Statistics, 1981, (63): 495-502.

[22]Allen S G. Why construction industry productivity is declining[J]. The Review of Economics and statistics, 1985, (67): 661-669.

[23]Denison E F. Classification of sources of growth[J]. Review of Income and Wealth, 1972, (1): 22-25.

[24]汪文雄,李启明.基于因子与聚类分析的中国建筑业产业竞争力研究[J].数理统计与管理,2008,(2):359-338.

[25]王家远,叶银川.主成分分析法评价地区建筑业竞争力[J].深圳理工大学学报(自然科学版),2009,(1):92-97.

[26]姚宽一,金维兴,王战宏.中国建筑业产业竞争力关键影响因素分析[J].建筑经济,2007,(4):1-4.

[27]陈辉华,王孟钧,彭庆辉.建筑业产业竞争力评价[J].统计与决策,2007,(22):128-130.

[28]贡晟珉,成虎.中国建筑业国际竞争力的比较分析[J].建筑经济,2000,(1):35-38.

[29]周化举.关于建筑业国际竞争力评价体系的探讨[J].建筑经济,2006,(2):43-44.

[30]康学增,张意翔.略论我国建筑产业竞争力的提升战略[J] .湖北社会科学,2008,(6):73-75.

[31]刘炳胜,王雪青,李冰.中国建筑产业竞争力形成机理分析——基于PLS结构方程模型的实证研究[J] .数理统计与管理,2011,(1):12-23.

[32]刘炳胜,王雪青,林丽.基于主成分-BP神经网络组合的中国建筑产业竞争力预测研究[J].北京理工大学学报(社会科学版),2010,(12):45-49.[33]刘炳胜,王雪青,曹琳剑.基于SEM与SD组合的中国建筑产业竞争力动态形成机理仿真研究[J].系统工程理论与实践,2110,(11):2064-2070.

[34]Wold H. Soft modeling: The basic design and some extensions[A]. in Joreskog K G, and Wold H. Systems under Indirect Observation: Causality[J]. Stucture, Prediction,1982,(2): 1-5.

[35]Ander J C, Cerbing D W. Structural equation modeling in practice: a review and recommended two-step approach[J]. Psychological Bulletin, 1988, (103): 411-423.