宋元以来浙江妈祖信仰研究初探 *

宋元以来浙江妈祖信仰研究初探*

陈政禹

(厦门大学 历史系,福建 厦门 361005)

摘要:宋元以来浙江的妈祖信仰日益兴盛,庙宇的分布从海运漕运沿线扩展到了内陆,信仰的人群也从福建移民扩大至浙江本地人。妈祖信仰最早传入浙江的时间在绍兴初年或更早,艮山、嘉兴和宁波都有可能是妈祖信仰的最早传入地。妈祖信仰在浙江的传播过程中,其神格得到了扩大,职能从护航扩展至司雨和平潮护海塘,而且出现了与碧霞元君混同的现象。浙江地方官吏对妈祖信仰表现出很大热忱,无论从祭银上还是从庙宇修建上都给与巨大支持。

关键词:浙江;妈祖信仰;祖庙;研究

收稿日期:*2014-12-08

作者简介:陈政禹(1985-),男,河南南阳人,厦门大学历史系2012级在读博士研究生,专业方向为海洋文化史。

中图分类号:G127

文献标识码:A

文章编号:1672-335X(2015)03-0036-09

Abstract:The Mazu belief in Zhejiang Province has become flourishing since Song and Yuan Dynasties. Mazu temples have been distributed from along the routes of grain transport to the inland regions, and the believers expanded from the Fujian immigrations to the natives of Zhejiang. The earliest spreading of Mazu belief in Zhejiang is believed to be the early Shaoxing years in the Southern Song Dynasty or earlier. Genshan, Jiaxing and Ningbo could be the earliest spreading place of Mazu belief in Zhejiang. In the communicative process of Mazu belief in Zhejiang, the goddess Mazu was endowed with extraordinary prowess, whose functions ranged from sailing protection to take charge of raining, defense against tidal surge and protect seawalls, and people identified Mazu with Bixiayuanjun. The native officials of Zhejiang showed great zeal for Mazu belief, and gave great support both in offering sacrificial silvers and the construction of temples.

浙江地区的妈祖信仰一直受到学者的关注,出现了许多研究著述。但对浙江整个地区和宋元以来整个时间段的研究尚不全面,对浙江妈祖信仰特点的研究上尚存空白。本文以大量浙江地方志资料为基础,对近世以来浙江的妈祖信仰作初步研究。

根据笔者对浙江省地方志的整理,浙江地方志中有记载的妈祖庙共有140多处。*据对浙江省地方志中有明文记载的妈祖庙的统计。除了分布在沿海和漕运沿线外,在内陆地区也有大量分布。如分布在最西端的常山县,已经与江西省接壤。宋元以来浙江实际存在的妈祖庙肯定要比笔者统计的数量多,因为大量的庙宇地方志中未能尽数记载。如据金涛在《嵊泗列岛古庙宇及岛神信仰》中考证,仅在嵊泗的黄龙、大洋、小洋、金平、嵊山、枸杞等岛屿中就有天后宫8座。[1]又如清代华祝在《瀛岩石刻歌》中有:“岩下宫殿谒天后,浑忘身已在丹邱”,[2](P1008)说的是宁海县的天后宫,而这些在地方志中都无记载。

一、妈祖信仰最早传入浙江的时间和地点考证

在关于妈祖信仰最早传入浙江的时间和地点问题上,杭州艮山庙之说最为流行。理由是《咸淳临安志·祠祀》:“顺济圣妃庙,在艮山门外……旧传监丞商公份尉崇徳日感梦而建祠……开禧年间始建殿阁……顺济绍兴丙子以郊典封灵惠夫人。”[3](卷74,P634)但文中仅说艮山祠是商份感梦而建,没有指出具体时间。在《西湖游览志·祠庙》中给出了大致的时间:“顺济圣妃庙在艮山门外……绍兴间建庙于此,封灵恵夫人。”[4](卷19,P139)可知,艮山庙最早建于绍兴年间,具体时间未知。但据“顺济绍兴丙子以郊典封灵惠夫人”,蒋维锬先生认为绍兴二十六年高宗以郊典封神为灵惠夫人,指的就是杭州钱塘江畔的艮山祠,是则该庙应是外省最早的分灵庙。[5](P154)

笔者认为艮山只是浙江最早的妈祖庙之一,除杭州艮山,嘉兴和宁波也可能是妈祖信仰最早传入浙江的地点。

在地方志的记载中,浙江最早的妈祖庙建于乾德年间,地点在嘉兴。《嘉兴县志·建置志》:“天妃宫在碧漪坊,宋乾德年建。”[6](卷7,P1172)但这一说法并未得到认同。原因有两方面,一方面是宣和五年是妈祖成为全国性女神的时间,因此浙江最早的妈祖庙出现时间不可能早于宣和五年,即1123年。持这一观点的是闫化川先生,他认为妈祖信仰最早传入山东(福建以外)的时间应该是在北宋宣和五年(1123年)八月妈祖首封之后。[7]这一论据来自廖鹏飞的《圣墩祖庙重建顺济庙记》,其中有:“宣和壬寅岁(1122年)也。越明年癸卯(1123年)给事中路允迪出使高丽,道东海。值风浪震荡,舳舻相冲者,八而覆其七,独公所乘舟……还奏诸朝,诏以“顺济”为庙额。[8](P1)

另一方面是“乾德之说”与妈祖的生卒年不符。持这一观点的是蒋维锬先生。他认为“乾德”似属“乾道”之误。因“乾德”为宋太祖年号(963—968)。其时妈祖尚属幼年。[8](P60)根据是《天妃显圣录》“孚子惟悫,讳愿,为都巡官,即妃父也。……宋太祖建隆元年(960年)庚申三月二十三日方夕……即诞妃于寝室。”[9](P65)

但细细考究起来,“宣和五年之封”和“妈祖诞于960年之说”也是有问题的。

对照徐兢的《宣和奉使高丽图经·海道》原文,[10](P58)可以发现并无廖氏所记载的“神女护使”和“宣和五年赐额”之事。对比这两个文献的可信性,作为徐兢亲身经历的《宣和奉使高丽图经》自然更为可信。因此宣和五年首封的真实性存疑。

至于妈祖的生卒年,本来就是众说纷纭,妈祖的神迹所和生平事迹的真实性尚不可知,何况生卒年月。清朝黄斐默的《集说诠真》有云:“(天妃)其生或称在唐玄宗朝,或称在五代间,或称在宋太祖时,或称在宋徽宗朝,其时自唐迄宋,相距数百年。”[11](P383)因此“妈祖诞于960年”的观点只能说是一种约定俗成的说法。而且也有史料给出不同的妈祖生卒年月。《东西洋考·舟师考》有云:“妃生于宋元佑八年,一云太平兴国四年三月二十三日。”[12](卷9,P107)据《三教搜神大全·天妃娘娘》:“妃姓林……母陈氏,尝梦南海观音,与以优钵花,吞之,已而孕,十四月始免身得妃,以唐天宝元年三月二十三日诞,诞之日异香闻里许,经旬不散。”[13](P186)如果以妈祖诞于“唐天宝元年三月二十三日”这种算法,“乾德之说”也不是完全没有可能。

由此可见,“乾德之说”虽不能说完全成立,但也有其合理之处。退一步讲,就算“乾德之说”尚存疑。但据清代王庭《天妃庙记》载:“天妃自宋乾德间以威福显于江淮,有崇道尊人奏于朝,诏令四方立堂庑以祀之,此宫之所由建也……自黄冠元妙创于宋。”[14](卷10,P980)可以判定嘉兴的妈祖最早至少建于南宋时期是没问题的。

除了嘉兴以外,作为宋元时的重要商业口岸,宁波成为妈祖信仰在浙江的首先传播之地也是有可能的。

据《积斋集·灵济庙事迹记》记载:“鄞之有庙,自宋绍兴三年,来远亭北,舟长沈法询往海南遇风,神降于舟以济。遂诣兴化分炉香以归,见红光异香满堂,乃舍宅为庙址。”[15](卷4,P35)而《成化宁波郡志·祀典考》给出了更早的时间:“天妃庙,名灵慈庙,县东三里东渡门外建于宋绍兴二年。”[16](卷6,P395)《嘉靖宁波府志·坛庙》也给出了相同的记载:“灵慈庙,一名天妃宫,县东二里东渡门外宋绍兴二年建。”[17](卷15,P1261)

也有一些史料记载宁波最早的妈祖庙建于绍熙二年。如《康熙鄞县志·敬仰考》载:“天妃灵慈庙,县东二里东渡门外宋绍熙二年建。”[18](卷9,P874)《雍正宁波府志·坛庙》载:“天后宫,府东二里东渡门外宋绍熙二年建。”[19](卷10,P592)

黄浙苏则认为宁波与妈祖最早结缘是在绍熙二年。[20](P86)笔者认为是不妥的。因为关于宁波妈祖庙建于宋绍熙二年的记载只出现在清朝的刻本中,笔者认为这是绍兴二年之误。宁波最早的妈祖庙建于绍兴二年是比较可信的。照此推算,杭州的艮山妈祖庙建在绍兴二十六年之前,而宁波最早的妈祖庙建于绍兴二年。宁波很可能成为妈祖信仰在浙江传播的第一站。

综上所述,艮山、嘉兴和宁波皆有可能成为妈祖信仰在浙江传播的第一站,虽然谁更早一些尚需进一步的证据,但可以确定的是浙江最早的妈祖庙建于南宋以前。

二、近世浙江妈祖庙的时空分布

(一)宋代浙江的妈祖庙

宋代浙江建立的妈祖庙,除了以上提到的还有杭州候潮门外妈祖庙,据《武林梵宇志·城外南山分脉》记载:“杭州候潮门外延圣寺,嘉定年间御带陈玉节于寺侧建天妃殿,崇奉海神。”[21](卷2,P25)此外还有建于宋端平年间的舟山妈祖庙和建于宋咸淳间的于潜县妈祖庙。

浙江建于宋代的妈祖庙

有学者认为临海县的妈祖庙也建立于宋代。据《民国临海县志》记载:“天后宫,在靖越门外,旧在城东五里,宋延佑中徙种像于外水仙楼,后为方国珍所毁。”[22](卷11,P876)蒋维锬先生则认为:延佑是元仁宗时的年号,因此“宋延佑中徙”实际上应是:“宋建,延佑中徙”。[8](P36)因此,临海县的天后宫也应最早在宋朝时建立。在这里,笔者持不同的看法,首先“宋延佑”在许多文献中都有出现。如《嘉庆怀远县志·祠祭志》有云:“南蜀村,自宋延佑间创建大禹行祠。”[23](卷4,P309)笔者认为“宋延佑中”更像是”仁宗延佑中“的误读。除此之外,《民国台州府志·金石考》关于此庙的记述也未采纳“宋建”之说:“延佑中庙圯,乃徙神像于城南水仙之楼。”[24](卷89,P4796)这样看来,临海县天后宫建于宋代的说法可信度不大。

(二)元代浙江的妈祖庙

元代浙江的妈祖庙皆分布在沿海,这多是由于海运的缘故。如《天历二年八月己丑朔日祭直沽庙文》有云:“国家以漕运为重事,海漕以神力为司命。”[9](P50)可见,元代对妈祖的重视是因其有利于海运。元代海运原以江苏太仓为出发点,但随着运粮量的增加,浙江也开始承担海漕任务。来自浙江北部的粮食,多运至庆元(宁波)装船,再运到长江口的刘家港,然后从刘家港运至天津。[25](P144)因此元代浙江的妈祖庙与海漕有很大关联,如《延祐四明志·祠祀考》:“天妃庙在县甬东隅……顾东南之漕引,实左右其凭依。”[26](卷15,P995)可见宁波妈祖庙的修建与海运有很大关系。在浙江海漕沿线也有妈祖庙分布,如《光绪平湖县志·地理下》:“苦竹山……上有天妃宫,宫后有海口闸。元时番船由此乘潮经圣堂关至广陈镇。”[27](卷2,P209)由于浙江在海漕上的重要地位,它成为元代统治者遣使祭祀妈祖的重要地区。如《燕石集·天妃廟代祀祝文六道》记载:“神佑国家,食我京邑,漕舟岁发,起碇于兹,利渉无虞,神庇悠久,敬遵彝典,庸答明灵(路漕、庆元、温州、台州并同)。”[28](卷11,P89)从中可知,浙江的庆元、温州和台州都是元代遣使致祭妈祖的地点。地方志中记载元朝时建立的妈祖庙有三座,分别是建于元至正十六年的镇海县妈祖庙,建于元泰定四年的海宁县妈祖庙和建于元至正年间的平阳县妈祖庙。

瑞安县的妈祖庙虽无建于元代的记载,但考虑到“洪武二十一年迁于此”,说明瑞安县早在明代以前就有天妃庙。清代吴农祥的《重修杭州孩儿巷天后宫疏》有云:“杭州孩儿巷有天妃宫,元时所建也。”[29](P27)据此史料,杭州的孩儿巷天妃宫似建于元代,但这与《西湖游览志》的:“天妃宫在孩儿巷北,以祀水神,洪武初建”[30](卷21,P152)相比有出入,待考。据《嘉庆山阴县志·政事志》载:“天后宫在三江所……一在府山后,一在水沟营,一在光相桥西,皆运官建。”[31](卷21,P831)蒋维锬先生认为元、明两代均有调运漕粮的任务,故所谓“运官”是元是明难以判断。[32](P177)笔者认为,山阴县天后宫更有可能建于明代。首先,三江所是建于明代无疑。据《万历绍兴府志·城池志》载:“所城,皆洪武二十年汤国公筑,三江所城在府城北三十里山阴。”[33](卷2,P44)其次,这里的“运官”很可能是明代内河漕运运官。《万历绍兴府志·山川志》载:“山阴三江城河在三江所城下是各县粮运船往来之道。”[34](卷7,P167)而且明代浙江的内河漕运由卫所水兵负责,他们建立了很多天妃宫。根据是明代黄克谦的《重修杭州右卫左所天妃宫记》有云:“天妃者,为清河正神,载在祀典。凡左所戎伍之职当挽漕者,建天妃宫崇祀之。”[29](P48)因此山阴县天妃庙应建于明代。

(三)明代浙江的妈祖庙

明代时的妈祖信仰已经有从浙江沿海向内陆扩展的趋势。石万寿在《台湾的妈祖信仰》中认为遂昌的妈祖庙是明以前唯一不在滨海县份的妈祖庙。[35](P152)但根据笔者对浙江地方志的整理认为,除了遂昌外,嵊县和衢州的妈祖庙也在浙江内陆地区。笔者认为明代浙江内陆地区天后宫的修建是内河漕运的缘故,如衢县天后宫就是卫艚艘吏卒所建。[36](卷4,P380)

浙江建于明代的妈祖庙

《万历会稽县志·寺观》载:“天妃宫,绍兴卫……左前中三所之宫凡三十,及左所亦有数宫,悉属会稽。”[37](卷16,P639)文中虽未给出妈祖庙的建立年代,但据《明一统志·绍兴府》:“绍兴卫在府治东洪武十二年建。”[38](卷45,P1506)因此会稽县的妈祖庙应该是建于明代。

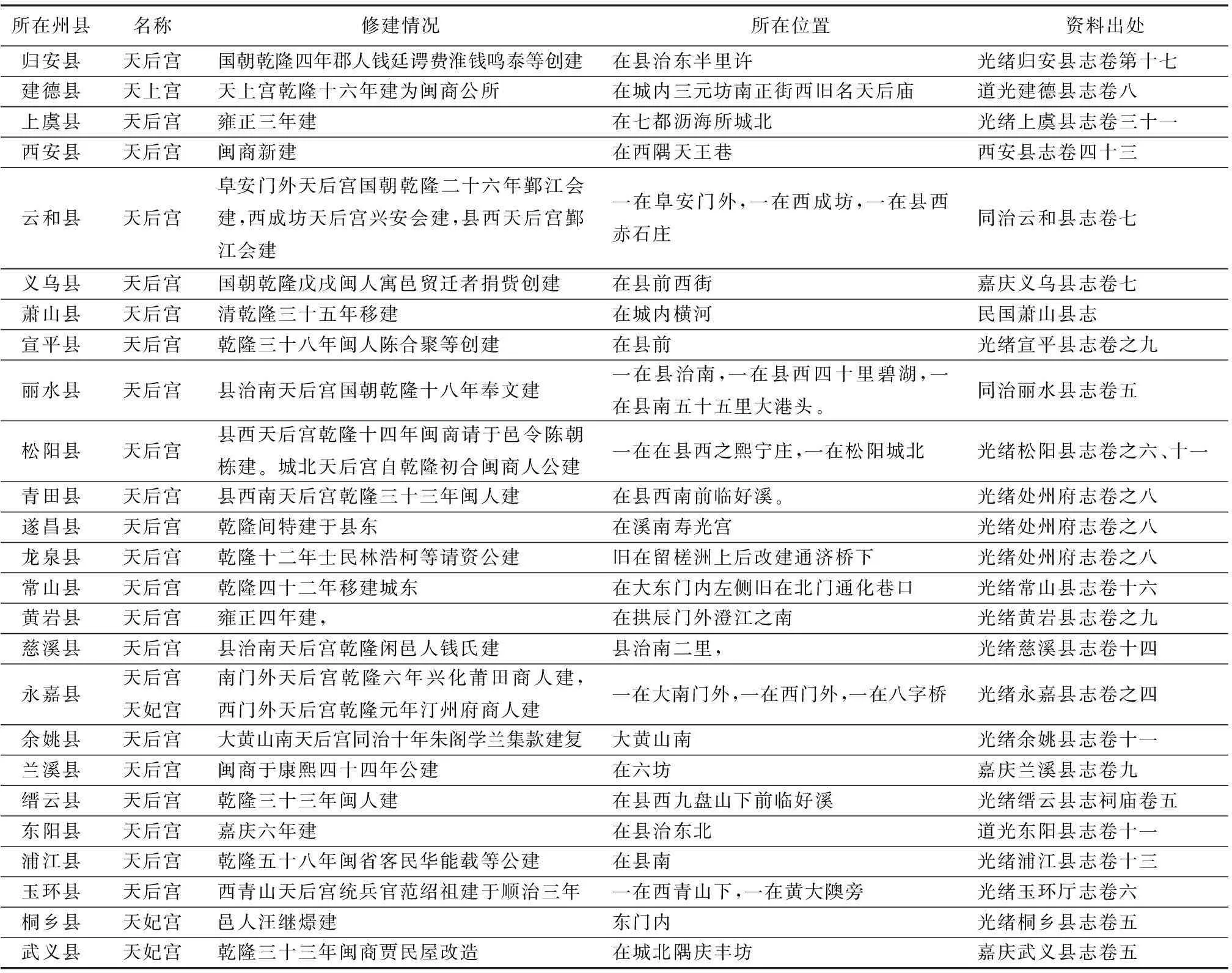

(四)清代浙江的妈祖庙

清朝时妈祖庙的建立已经深入浙江腹地。浦江、义乌、建德、兰溪、武义、缙云、宣平、松阳、丽水、云和、青田、永嘉这些内陆县城也都有妈祖庙。而且这些内陆地区的妈祖庙皆为闽人建,这大都与闽人深入浙江境内做生意有关。如义乌县,天后宫为“闽人寓邑贸迁者捐赀创建”。[39](卷7,P652)

浙江建于清代的妈祖庙

朱海滨认为入清后,妈祖在浙江内地居民中信仰者并不多,其香火远不及在沿海地区兴盛。[40](P80)笔者认为有些绝对。一方面清代浙江内地居民对妈祖庙的修建是积极支持的。如《光绪常山县志·祠庙》载:“天后宫,在大东门内左侧……道光三十年邑人阙珠龄捐助地基。”[41](卷16,P365)另一方面,妈祖庙的信徒也很多,香火也很兴盛。据《光绪龙泉县志·禋祀》:

乾隆十二年三月,士民林浩柯常秀等呈称天后庙旧在留槎洲上,民人礼拜筏渡为难,请将通济桥下未成之育婴堂改建天后庙……知县李肯文详宪准行。[42](卷4,P242)

从中我们可以得知两个信息,一是拜天后的群体一定很大,二是天后信仰已融入当地居民生活。不然不会专门呈请并获知县同意。由此可见,浙江清代的妈祖信仰已经深入浙江内陆,而且不再是一个主要为闽人供奉的神,已成为当地人广为供奉的大众神祇。

三、妈祖在浙江传播过程中神格的扩大

李伯重先生认为妈祖这种具有多功能的神祇的形象,主要只限于福建(以及与福建有相似文化传统的台湾、潮汕等地)。[43]笔者在这里持不同的看法,妈祖信仰在浙江的流传中也显示出多种神格的现象。

(一)妈祖的司雨功能

妈祖在浙江的传播中,出现了自身职能的扩大,其中一个显著特征就是有了司雨的功能。

宋代以来,在浙江多个地方把妈祖看作祈雨的神。如在浙江于潜县,《光绪于潜县志·祠墓志》卷六:“天妃别庙,在县西观山上,宋咸淳间建,元至正初夏旱,浙省守巨遣使致祷。雨遂沾足。”[44](卷6,P378)而在绍兴。宋代魏了翁的《灵惠庙祈雨》有云:“维莫之春……尚土膏之弗滋……敢用牲醴以告于我有神……大霈嘉泽,终惠多稼。”[45](卷98,P828)在浙江宁波,《积斋集·灵济庙事迹记》载:“民疫、夏旱、祷之愈切雨。”[46](卷4,P34)在丽水县,《同治丽水县志·风俗》记载:“唐时祷雨于北山丽阳庙,有甘雨随车之应,今于城中立坛,或灵水宫或天后宫。”[47](卷13,P1026)

由上可知,自宋代起,妈祖的求雨功能就是其神格的一个重要方面。正如谢重光所指出的,妈祖的职能已与保护航海有关,但并不限于保护航海,还有庇佑水旱、疾疫、寇盗之灾的多种职能。保护航海在其多种职能中也不占最突出的地位。[48]

(二)妈祖的平潮护海塘功能

提到潮神,人们首先想到的是伍子胥。但在浙江沿海,妈祖平潮护海塘的功能也历来为人们所看重。

在杭州,妈祖自宋代起便被认为是潮神之一,其重要功能就是护卫海塘。宋代钱时的《夜半观潮》中记载:“海神夜半忽出奇,雷鼓长驱雪山过”。[49](第55册2857卷,P34340)诗中说的就是南宋艮山门外天妃巡堤。《中山传信录·天妃灵应记》又有云:“嘉熙三年,钱塘潮决至艮山祠,若有限而退,封灵惠助顺嘉应英烈妃。”[50](卷1,P13)由于妈祖护卫海塘的功能,其庙宇往往也与海塘的修建联系在一起。如《万历杭州府志·沟洫下》:“新塘,即备塘也,在县东,自天妃庙东抵黄山,长五十里。”[51](卷27,P1897)在清代,妈祖在杭州仍被作为平潮护塘的重要神祇供奉着。如《海塘录·祠祀一》载:“浙海之神,自雍正八年海塘告成时特加褒,勅于海宁地方建庙崇祀,迩年海波不扬……勅于杭州省城之观潮楼敬建海神庙以昭答佑。”[52](卷11,P156)

在浙江海宁县,平潮护海塘也是妈祖重要的神格功能。《元史·泰定帝二》:“盐官州大风,海溢坏堤防三十余里,遣使祭海神。”[53](卷30,P341)这里的海神是否包括妈祖虽未说明,但据《元史·河渠二》:“文宗天历元年十一月,都水庸田,司言八月十日至十九日正当大汛……十四日祈请天妃入庙,自本州岳庙东海北护岸鳞鳞相接……修筑捍海塘与盐塘相连,直抵岩门。”[54](卷65,P768)可知,这里的海神应该包括妈祖,而且在海宁县,元代起妈祖便作为平潮护堤的海神受到拜祭。在明代,海宁县的妈祖信仰依然与抵御潮患有关。《万历杭州府志·会治职官表》载:“仓庾……在县急递铺西六十步……成化十三年海患改建天妃宫。”[55](卷39,P2696)可知为了抵御潮患,海宁县专门把粮仓改建为妈祖庙。把妈祖作为潮神的现象一直延续到清代。如《乾隆海宁州志·祠庙》载:“潮神庙,在县东小尖山之麓……首前殿侧六角亭供设天妃。”[56](卷6,P764)

在平湖县,妈祖也是被当作潮神对待的。清代沈季友《檇李诗系》收有明代过铭盘的《宿望海楼》:“夜半天妃鸾驭去,射波千点小灯红。”[57](卷26,P522)这里描述的就是平湖乍浦的苦竹山。而《天启平湖县志·舆地》也有记载:“苦竹山在县东南二十九里高七十丈周五里麓有盘石,当海潮之冲……建天妃宫镇之能却潮不入门。”[58](卷2,P115)每当春季潮水泛滥之际,平湖县还要祭祀妈祖。据《光绪平湖县志·地理下》载:“天妃灵迹自宋迄今……每春汛届期备兵使者,奉牲帛必至此山。”[59](卷2,P226)

(三)妈祖与碧霞元君的混同

浙江自明代起便出现了把碧霞元君和天妃混同的情况。这种情况表现在两个方面。一是把天妃和碧霞元君看作一人。二是把祭祀妈祖的天妃庙和祭祀碧霞元君的东岳行宫相互替换。

据汪揖的《使琉球杂录》记载:“后行经杭州……过孩儿巷天妃宫,得《天妃经》一函,其后详书历朝封号,始知‘碧霞元君’为崇祯十三年加封天妃之号。”[60](P795)从中可得知,在清代的杭州,碧霞元君被认为是妈祖的一个封号。郑丽航在《天妃附会碧霞元君封号名》一文中认为“碧霞元君为崇祯十三年加封天妃封号之说”便始于此文。[61]可见,天妃加封碧霞元君之说肇始于浙江杭州的孩儿巷天后宫。

把碧霞元君与天妃混同的现象出现在浙江很多地方。如在台州,清朝孙星衍的《台州府松门山天后宫龙王堂碑记》有云:“前明崇祯时复封碧霞元君。”[62](卷1,P134)在宁波,清朝董沛的《甬东天后宫碑铭》有载:“光宗绍熙元年进为‘妃’,元初尊为‘天妃’,明季改为‘元君’。”[63](卷13,P86)在平湖县,《光绪平湖县志·祠祀》:“天后宫……壮烈帝封天仙圣母青灵普化碧霞元君已又加静贤慈应。”[64](卷9,P833)在分水县,《光绪分水县志·营建志》:“泰山行祠,在县治东塔山祀碧霞元君,今祠圮遗址犹存,碧霞元君疑为闽之林天妃也。”[65](卷2,P187)在浦江县,《光绪浦江县志·志典礼》:“崇祯十三年封天仙圣母青灵普化碧霞元君加封慈应。”[66](卷13,P1934)

将二者混同在空间上的体现就是天妃宫和东岳行祠的相互更替。

明嘉靖年间进士钱薇所作《天妃歌》,咏其家乡浙江海盐的天妃祠。诗云:“峨峨庙貌天妃祠,问祠所自人罕知……东岳行祠乃其故,不识何代称天妃”[67](P48)“东岳行祠乃其故”说明妈祖庙的前身是供奉着碧霞元君的东岳行祠。而这种现象也出现在浙江其他地方。如《光绪黄岩县志·杂志》:“东岳行宫,在北城下明里人符贵中建后毁今为天妃宫。”[68](卷37,P2882)出现这种现象的原因大概是因为当地民众长时间地把碧霞元君和天妃混同,以讹传讹,最终在重修庙宇的时候,发生了庙宇名称的改变。

在浙江妈祖信仰中出现的妈祖与碧霞元君相混,实质上是妈祖神职向“陆神”扩展,从而与作为“陆神”的碧霞元君的神职产生了趋同性。妈祖的神职从“护航”向平乱、祈福、祛病、求子等方向扩展,其神能与作为陆神的碧霞元君的神职出现了重合。因此,在浙江出现的将二者混同现象,其实是妈祖“陆神化”的一种表现。

四、浙江妈祖信仰的官方支持

(一)妈祖祭银

根据清代礼部的《为海宝徐葆光奏请春秋祀典疏题本》,清康熙五十九年(1720)朝廷已同意妈祖的春秋二祭之典。[69](卷1,P15)而又据郝玉麟的《为请颁闽省南台匾额并立祀典事奏折》,雍正十一年春秋二祭扩大至沿海各省。[70](P41)但在实际执行中各地方政府却表现不一,甚至大打折扣。

如清代奉天府尹苏昌《为请均祭银事题本》中有云:“盖平、锦县二属致祭天后宫银六两。”[70](P50)可见,妈祖虽然已经列为官祭,但在奉天,有明文祭祀的只有盖平和锦县。清代海望《为请酌均祭银事题本》中记载:“又上元、江宁二县天后祠共拨银一十四两四钱;长洲、上海二县天后祠共拨银一十四两四钱。”[70](P60)可见,在江苏沿海,有明文对妈祖进行春秋致祭的也只有四地。根据陈尚胜在《清代的天后宫与会馆》中的分析,山东天后宫多为商民所建,因此清代山东沿海部分州县政府也并未执行清世宗关于祭祀妈祖的敕令。[71]

妈祖信仰在浙江的传播过程中受到了地方官吏的大力支持。一个重要的表现就是浙江地方官吏对祭祀的重视。

《光绪平湖县志·食货》:“天后祠银壹拾肆两捌钱,均动支地丁。”[72](卷7,P695)《光绪永嘉县志·贡赋志》:“本县致祭,天后祠银十四两八钱,以上俱系动支地丁。”[73](卷5,P486)《光绪玉环厅志·版籍志》:“天后圣母二祭银共壹拾肆两捌钱。”[74](卷3,P351)《乾隆杭州府志·赋税》:“天后宫,祀银一十四两八钱仁和县备办系动支地丁。”[75](卷45,P3821)《同治云和县志·田赋》:“各庙祭祀银凡贰百叁拾肆两有奇……天后宫二祭银贰拾两。”[76](卷6,P330)《光绪慈溪县志·经政》:“天后宫祭钱七千二百文……皆奉文由本县知县平余银拨给。”[77](卷12,P1098)

就连位于浙江西南部,远离沿海的龙泉、丽水和松阳三县也有明文记载的春秋致祭。如《光绪龙泉县志·禋祀》:“乾隆十九年……奉各宪批恭查得天后圣母威灵丕显功德昭垂应,如所请照丽松二县之例于该邑备公项下每年春秋二季共支银三两恭备牲醴敬谨致祭以答神。”[78](卷4,P242)《光绪松阳县志·禋祀志》:“天后宫……乾隆十六年知县陈朝栋详准在于本县备公银内动支银三两备办。”[79](卷6,P457)

根据清代王安国的《为请酌祭银事题本》:“至仁和、鄞县、平湖、永嘉等县天后祠……祭银各十四两八钱。又定海县天后祠祭银十四两四钱。”[70](P52)从材料中可知定海县的天后祭银也为十四两四钱。

由上可知,在浙江,有天后春秋祭银记载的府县有平湖县、龙泉县、松阳县、丽水县、永嘉县、玉环县、杭州府、云和县、慈溪县、定海县等。而且内陆和沿海地区都有分布,足见妈祖信仰在浙江的重要性。

(二)官吏对修建天后宫的热衷

在浙江妈祖庙的修建中,闽商固然是重要力量,但除了闽商以外,官吏的力量也不容忽视。

在浙江妈祖庙的修建中,军官一直是支持的重要力量。《积斋集·灵济庙事迹记》:“皇庆元年,海运千户范忠暨漕户倪天泽等,复建后点。”[80](卷4,P35)可见,从元代起,军官就开始积极修建天后宫。

在明代,这种现象更盛。《崇祯嘉兴县志·建置志》:“天妃宫……嘉靖丁未指挥巩洋捐。”[81](卷7,P1172)《嘉靖瑞安县志·祠祀志》:“王朝奉庙在西岘山下……洪武二十一年瑞安千户蔡贵以其址改建天妃宫。”[82](卷5,P333)《天启舟山志·祀典》:“天妃宫……隆庆三年参将梅魁重新之。”[83](卷2,P170)

《光绪乐清县志·金石》载有浙江宁绍地方参将梅魁撰文的《重修天妃宫建德星亭记》:

记云万历三年冬勅前镇守江南副总戎宝江王公开府于浙之盘石,越明年春群政修举将视师海上城南有天妃祠……冬十月既望而落成之……金盘把总备倭以都指挥武林戴纲;中军指挥洪光勋、庞溟、吴博;掌印指挥李光佐、刘茂功、周陛;军政指挥张翼、鲁璋、卢继忠;领兵水陆把总胡太经、阮谦、徐廷芳、柳守宠、王经、杨吉、黄甲、刘丹、刘鳌、陈仲绅、帖堂、张时庸、刘一龙、张仲策、经历梁万德;四所千户袁克明、石铭、许问、翟诏、张裕、郭巍、史略;哨官杨桂芳、石麟、麻国振同立石。[84](卷12,P2172)

从材料中可知,乐清县盘石一个地方天妃祠的重修得到从都指挥、中军指挥、掌印指挥、军政指挥到四所千户和哨官的各级军官的支持,足以见浙江地方军官对修建妈祖庙的重视。

明代沿海军所甚至把妈祖庙的修建列为定制。《万历绍兴府志·祠祀志》:“天妃宫,绍兴一卫五所,每一所领伍者十,每一伍置宫者一,临山卫、观海卫、三江所、海所、三山所、龙山所各置宫一,祀其神以护海运。”[85](卷22,P1677)

进入清代后,军官对妈祖庙的修建热情有增无减。《光绪镇海县志·坛庙》:“天后宫在招宝山下……雍正十二年参将张兆龙候补守备张君佐主议浙闽商人重建。”[86](卷13,P1016)《光绪玉环厅志·祠祀志》:“天后宫,在西青山下……国朝顺治三年大兵次盘石,不得渡,祷于神乃縳筏以济,统兵官范绍祖因新其庙。”[87](卷6,P403)《雍正宁波府志·坛庙》:“天后宫,总兵蓝理建。”[88](卷10,P628)

军将们对妈祖庙修建的大力支持自然是因为妈祖的护航和御敌功能。但如果武官热衷于修建天后宫是出于对生命的保障,那么浙江省文官对崇奉妈祖的热心就值得探究了,因为他们大多是受儒家思想熏陶的儒学之士。

况且在明朝中期,毁淫祠之风愈烈,在很多地方,妈祖庙被作为淫祠对待。如《嘉靖延平府志·祠祀志》:“应毁者天妃庙、应仙庙、丙灵将军庙、利泽庙、真应庙”[89](卷1,P617)《隆庆潮阳县志·坛庙志》:“天妃庙,一在海口山上……娘宫巷亦有一庙,灵甚,故巷因以为名。嘉靖初提学魏校檄行拆毁后遂并入民居。”[90](卷10,P383)《康熙瓯宁县志·秩祀》:“明正德十五年本府同知同知姜龙奉例毁淫祠,城西天妃宫在毁中。”[91](卷7,P475)徐晓望也认为在明代中期,儒者在朝廷中的影响越来越深入,许多儒者将妈祖信仰视为浮祀,地方官往往采取撤毁妈祖庙的措施。[92]但笔者认为,在浙江,儒学与妈祖信仰并不相悖,自元代起,受过儒学熏陶的地方官吏便对妈祖庙的修建持支持态度。

元代袁桷《佥事范君墓志铭》记载:“湖多淫祠,毁三百六十,以治官舍。分漕四明,首拓厅事。严竦治具。新天妃宫,以肃吏治。”[93](卷30,P341)据《光绪遂昌县志·祠祀》,明代遂昌县的妈祖庙为嘉靖四十年县丞翁琚建。[94](卷4,P439)《同治丽水县志·祠祀》:“天后宫……同治十一年县丞董任谷……集资重修”。[95](卷5,P361)

与捐建妈祖庙相比,官员心中对妈祖的态度则更有说服力。清代李卫《为请派员协办海神庙工程事奏折》中称:“海洋神祗之中天妃为最。”[70](P15)清代万际瑞《为钦遵圣训恭缴朱批事奏折》中称:“今臣斋虔致敬,已于天后宫礼忏三日,并于宁郡城斋僧五百众祈求风灾永熄。”[96](P39)《光绪常山县志·祭祀》:“天后宫,祀每月朔望知县率僚属行香如常仪。”[97](卷33,P689)以上资料表明,清代浙江在儒学熏陶下的官吏对妈祖信仰从心底产生了认同。

可见,在浙江,地方官吏和士绅对妈祖庙的修建都给与热情支持。这与闫化川先生所认为的山东地方士绅对妈祖信仰若即若离的态度有巨大的不同。[7]究其原因,也许明代著名文学家王慎中的《修天妃宫记》可以给出答案:

则斯宫之完修,殆予所谓存其教诱之勿邪之义欤。斯义也,固非民之所知,不可不着以告后之为政者。故记之如此。[98](卷8,P143)

可见,利用妈祖有利于民的神格把她作为一种圣贤加以崇拜,进而推行儒家的仁义道德,利用老百姓对神明的信仰,来达到净化民风、维护纲纪的作用。这是浙江地方官吏和士绅支持妈祖信仰的缘故。

五、结语

考察近世以来妈祖信仰在浙江的传播和发展,可以发现妈祖信仰在浙江并不只是沿海运和漕运线分布,而是遍地开花,深入内陆。其神格也出现了扩展,具备了当地人需要的求雨和护海塘等功能。这就使得妈祖信仰逐渐融入当地人的社会生活,成为福建移民和浙江原住居民的共同信仰。而官方对妈祖信仰的大力支持就是对这种融合的认同和顺应。妈祖信仰内蕴丰富,本文仅是对浙江的妈祖信仰作一些粗略的考察,还祈方家指正。

参考文献:

[1] 金涛. 嵊泗列岛的古庙及岛神信仰[J].民间文艺季刊,1989,(4):40.

[2] 三门县志编纂委员会.三门县志[M].杭州:浙江人民出版社,1992.

[3] 潜说友.咸淳临安志:卷74[M].清文渊阁四库全书本.

[4] 田汝成.西湖游览志:卷19 [M].明嘉靖本.

[5] 蒋维锬.妈祖研究文集[M].福州:海风出版社,2006.

[6] 罗炌.嘉兴县志:卷7[M].明崇祯十年刻本.

[7] 闫化川.妈祖信俗在山东的分布、传播及影响研究[J].世界宗教研究,2005,(3):131.

[8] 蒋维锬,郑丽航.妈祖文献史料汇编 碑记卷[M].北京:中国档案出版社,2007.

[9] 张菼撰辑编订.天上圣母源流因果天妃显圣录天妃救苦灵验经(合订本)(第二版) [M].台北:茂荣印刷事业有限公司,1987.

[10] 徐兢.宣和奉使高丽图经:卷34[M].清知不足斋丛书本.

[11] 王秋桂,李丰懋.中国民间信仰资料汇编.[M].台北:学生书局,1989.

[12] 张夑.东西洋考:卷9 [M].清惜阴轩丛书本.

[13] 阙名.绘图三教源流搜神大全(外二种)[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[14] 许瑶光.嘉兴府志:卷10[M].清光绪五年刊本.

[15] 程端学.积斋集:卷4[M].民国四明丛书本.

[16] 杨实.宁波郡志:卷6[M].明成化四年刊本.

[17] 周希哲.宁波府志:卷15[M].明嘉靖三十九年刊本.

[18] 汪源泽.鄞县志:卷9[M].清康熙二十五年刻本.

[19] 曹秉仁.宁波府志:卷10[M].清雍正十一年刻乾隆六年补刻本.

[20] 黄浙苏.信守与包容—浙东妈祖信俗研究[M].杭州:浙江大学出版社,2011.

[21] 吴之鲸.武林梵志:卷2[M].清文渊阁四库全书本.

[22] 何奏簧.临海县志:卷11[M].台北:成文出版社有限公司,1975.

[23] 孙让.怀远县志:卷4[M].清嘉庆二十四年刊本.

[24] 喻长霖.台州府志:卷89[M].民国二十五年铅印本.

[25] 徐晓望.妈祖信仰史研究[M].福州:海风出版社,2007.

[26] 马泽.延佑四明志:卷15[M].清文渊阁四库全书本.

[27] 彭润章.平湖县志:卷2[M].清光绪十二年刊本.

[28] 宋褧.燕石集:卷11[M].清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本.

[29] 丁午.城北天后宫志[M].南京:江苏古籍出版社,2004.

[30] 田汝成.西湖游览志:卷21[M].明嘉靖本.

[31] 徐元梅.山阴县志:卷21[M].民国二十五年绍兴县修志委员会校刊铅印本.

[32] 蒋维锬,朱合浦.中华人民共和国地方志 福建省 湄洲妈祖志[M].北京:方志出版社,2011.

[33] 张元忭.绍兴府志:卷2[M].明万历刻本.

[34] 张元忭.绍兴府志:卷7[M].明万历刻本.

[35] 石万寿.台湾的妈祖信仰[M].台北:台原出版社,2000.

[36] 郑永禧.民国衢县志:卷4[M].民国十八年辑民国二十六年铅印本.

[37] 杨维新.会稽县志:卷16[M].明万历刊本.

[38] 李贤.明一统志:卷45[M].清文渊阁四库全书本.

[39] 诸自榖.义乌县志:卷7[M]. 清嘉庆七年刊本.

[40] 朱海滨.近世浙江文化地理研究[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[41] 李瑞钟.常山县志:卷16[M].清光绪十二年刊本.

[42] 顾国诏.龙泉县志:卷4[M].清光绪三年刊本.

[43] 李伯重.“乡土之神”、“公务之神”与“海商之神”——简论妈祖形象的演变[J].中国社会经济史研究, 1997,(2):48.

[44] 程兼善.重修于潜县志:卷6[M].民国二年石印本.

[45] 魏了翁.鹤山全集:卷98[M].四部丛刊景宋本.

[46] 程端学.积斋集:卷4[M].民国四明丛书本.

[47] 彭润章.丽水县志:卷13[M].清同治十三年刊本.

[48] 谢重光.妈祖与我国古代河神、海神的比较研究[J].福建学刊,1999,(3):70.

[49] 傅璇琮. 全宋诗[M].北京:北京大学出版社, 1991.

[50] 徐葆光.中山传信录:卷1[M].清康熙六十年刻本.

[51] 刘伯缙.杭州府志:卷27[M].明万历刻本.

[52] 翟均廉.海塘录:卷11[M].清文渊阁四库全书本.

[53] 宋濂.元史:卷30[M].清乾隆武英殿刻本.

[54] 宋濂.元史:卷65[M].清乾隆武英殿刻本.

[55] 刘伯缙.杭州府志:卷39[M].明万历刻本.

[56] 战效曾.海宁州志:卷6[M].清乾隆修道光重刊本.

[57] 沈季友.檇李诗系:卷26[M].清文渊阁四库全书本.

[58] 程楷.平湖县志:卷2[M].明天启刻本.

[59] 彭润章.平湖县志:卷2[M].清光绪十二年刊本.

[60] 黄润华,薛英.国家图书馆藏琉球资料汇编 上[M].北京:北京图书馆出版社,2000.

[61] 郑丽航.天妃附会碧霞元君封号名[J].莆田师范学院学报,2005,(6):78-79.

[62] 孙星衍.孙渊如先生全集:五松园文稿[M].四部丛刊景清嘉庆兰陵孙氏本.

[63] 董沛.正谊堂文集:卷13[M].清乾隆刻本.

[64] 彭润章.平湖县志:卷9[M].清光绪十二年刊本.

[65] 陈常铧.分水县志:卷2[M].民国三十二年刊本.

[66] 善广.浦江县志:卷13[M].民国五年黄志璠再增补铅印本.

[67] 蒋维锬,刘福铸.妈祖文献史料汇编:诗词卷[M].北京:中国档案出版社,2007.

[68] 陈宝善.黄岩县志:卷37[M].清光绪三年刊本.

[69] 徐葆光.中山传信录:卷1[M].清康熙六十年刻本.

[70] 蒋维锬.清代妈祖档案史料汇编[M].北京:中国档案出版社,2003.

[71] 陈尚胜.清代的天后宫与会馆[J].清史研究,1997,(3).

[72] 彭润章.平湖县志:卷7[M].清光绪十二年刊本.

[73] 张宝琳.永嘉县志:卷5[M].清光绪八年刻本.

[74] 杜冠英.玉环厅志:卷3[M].清光绪六年刻本.

[75] 郑澐.杭州府志:卷45[M].清乾隆刻本.

[76] 伍承吉.云和县志:卷6[M].清同治三年刊本.

[77] 杨泰亨.慈溪县志:卷12[M].清光绪二十五年刻本.

[78] 顾国诏.龙泉县志:卷4[M].清光绪三年刊本.

[79] 支恒春.松阳县志:卷6[M].清光绪元年刊本.

[80] 程端学.积斋集:卷4[M].民国四明丛书本.

[81] 罗炌.嘉兴县志:卷7[M].明崇祯十年刻本.

[82] 刘畿.瑞安县志:卷5[M].明嘉靖三十四年刻本.

[83] 何汝宾.舟山志:卷2[M].景钞明天启六年何氏刊本.

[84] 李登云.乐清县志:卷12[M].清光绪修民国元年刊本.

[85] 萧良干.绍兴府志:卷22[M].明万历刻本.

[86] 于万川.镇海县志:卷13[M].清光绪五年刻本.

[87] 杜冠英.玉环厅志:卷6[M].清光绪六年刻本.

[88] 曹秉仁.宁波府志:卷10[M].清雍正十一年刻乾隆六年补刻本.

[89] 陈能.延平府志:卷1[M].明嘉靖刻本.

[90] 黄一龙.潮阳县志:卷10[M].明隆庆刻本.

[91] 邓其文.瓯宁县志:卷7[M].清康熙三十二年刊本.

[92] 徐晓望.论明清以来儒者关于妈祖神性的定位[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2007,(2):5.

[93] 袁桷.清容居士集:卷30[M].四部丛刊景元本.

[94] 胡寿海.遂昌县志:卷4[M].清光绪二十二年刊本.

[95] 彭润章.丽水县志:卷5[M].清同治十三年刊本.

[96] 蒋维锬,周金琰.妈祖文献史料汇编:档案卷[M].北京:中国档案出版社,2007.

[97] 李瑞钟.常山县志:卷33[M].清光绪十二年刊本.

[98] 王慎中.遵岩集:卷8[M].清文渊阁四库全书本.

A Study on Mazu Belief in Zhejiang Province since

Song and Yuan Dynasties

Chen Zhengyu

(History Department, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Key words: Zhejiang; Mazu belief; Mazu temples; study

责任编辑:高雪

主持人的话:

近年来我国文化产业快速发展的一个重要原因是由外部政策因素的驱动变为内生增长的带动,文化产业由简单粗放式的重规模、重投入到重效率、重质量的提升,提质增效、转型发展成为业内所关注的话题,在这种背景下,各种影响和制约文化产业发展的深层次问题日趋凸显,如何破解这些深层次的难题,提出有效合理的解决方案,也成为学界的重要研究课题。本期栏目刊载了三篇与此有关的文章:张立波的《变专项资金为担保资金,破解小微文化企业融资难题》,提出要变革与创新文化产业发展专项资金的使用方式,将专项资金由政府补贴制转向信用融资担保制,通过投资担保形式撬动更大资金链,提高企业运营的成功率。刘鹏的《文化产业财政补贴绩效评价及影响因素研究——基于上市公司的实证分析》,该文通过2008~2013年中国文化传媒上市企业的财务状况及其相关运营数据,深入分析了政府财政补贴对文化传媒上市企业经营绩效的影响。该文表明当下文化产业研究更注重运用经济学工具进行微观分析,文化产业由定性研究走向定量分析。胡春雷的《小微动漫企业的生存与发展:基于动漫生态系统与生态位的思考》,该文运用生态位的理论分析了我国小微动漫企业的生存现状,并就如何有效破解当前小微动漫企业发展中的各种困境提出很好的对策和建议。

——张胜冰