创新型产业集群绩效评价体系构建研究

白孝忠 廖良美

摘要:如何更好地保持良好持久的产业集群绩效是当前社会迫切关注的热点。在借鉴“钻石模型”理论基础上,综合界定创新型产业集群绩效内涵及评价体系构建的基本原则,进而从产业水平、社会效益、集群创新能力和发展潜力构建了创新型产业集群绩效评价体系。

关键词:创新型产业集群;绩效评价;评价体系构建

中图分类号:F2文献标识码:A文章编号:16723198(2015)26000702

20世纪90年代以来,产业集群作为当今国际产业发展的新亮点和主旋律,以规模经济效应和扩散效应促进区域经济快速增长,其中基于自身创新性特征的创新型产业集群是当代产业空间布局的一种新的发展趋势。近年来我国浙江、广东、江苏、福建、北京等省市的一些地区,通过发展创新型产业集群,明显地提升了该地区的产业竞争力和区域创新能力,如北京中关村移动互联网创新型产业集群,截止2014年年度,区内聚集了百度、联想、腾讯、新浪等近300多家国内外知名IT企业总部和全球研发中心,从业人员约40万人,总产值达1409亿多元。但是,世界范围内各种载体的创新型产业集群在数量急剧增加的同时,其绩效表现并不一样。有些产业集群不断进行产业升级和技术创新,表现出优异的绩效和产业竞争力,但有些产业集群技术革新缓慢,创新效率低下,经过一段时间的繁荣逐步走向衰退。因此,研究创新产业集群绩效评价体系,探究优化绩效的路径,对促进我国创新型产业集群的治理和发展具有重要的意义。

1创新型产业集群绩效的内涵

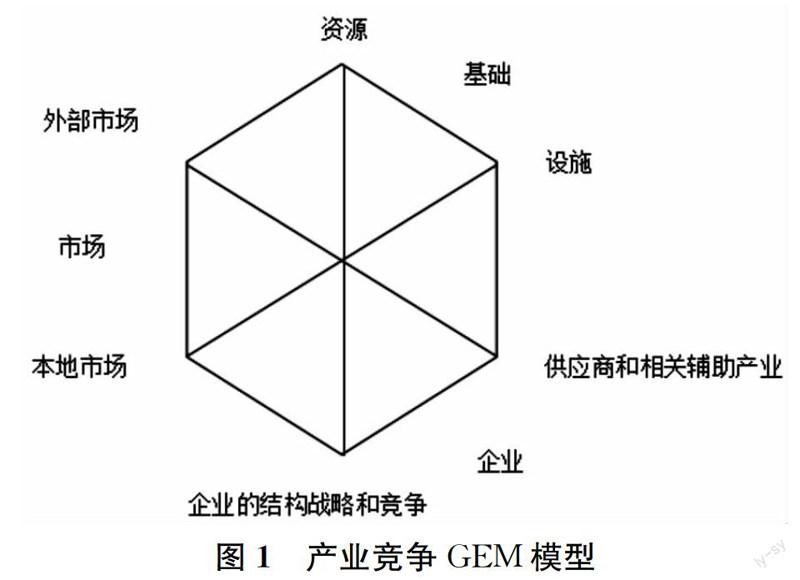

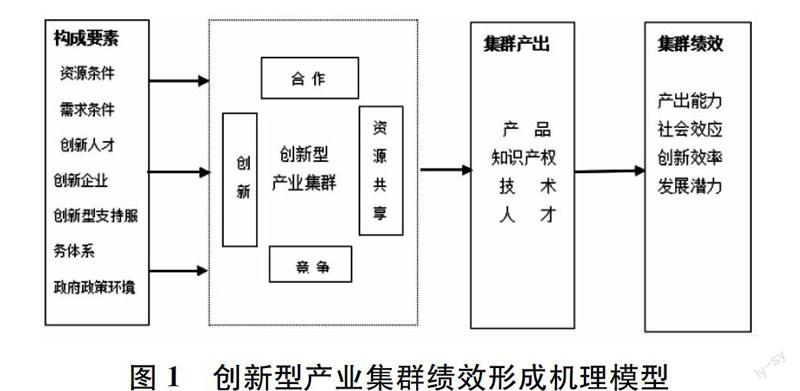

当前学术界分析产业集群绩效评价的研究成果主要从集群竞爭力的定性评价而来,其中具有代表性的是迈克尔.波特(Poter,1980)的“钻石模型”。在此模型中,决定产业集群竞争力的有需求条件、要素条件、关联产业、企业战略、结构与竞争对手及政府行为等几个最重要的要素。借鉴此模型并从创新理论的视角出发,决定创新型产业集群竞争力有以下六个最重要的因素,即资源条件、需求条件、创新人才,创新型企业、创新支持服务体系和政府政策环境。在上述六要素中,创新人才是创新型产业集群形成与发展的基础,能否吸引高素质的创新型人才是创新型产业集群发展的关键。资源条件和需求条件是创新性产业集群的直接动力,它们直接决定者产业集群的市场规模。集群内的企业微观主体要不断提高技术水平,需良好的外部创新环境,包括完善的创新服务体系和良好的政策制度。产业集群是一个资源转换体,经过这些要素的输入,系统经过合作、竞争、资源共享和创新等转换过程,得到产品、技术、知识和人才等产出(见图1),并向集群外部辐射经济和社会能量,促进区域经济发展。

要综合界定创新型产业集群绩效的内容,需要从两个方面来考察。一方面是企业和产业本身分析产业集群带来的影响;另一方面是产业集群促进区域经济发展的效应。集群本身产生的绩效又包含了两个方面的内容:一是集群的结果,也就是企业的产出如产品、技术、人才和知识带来效应。二是产出结果所发生过程的价值效应,也就是集群转换过程中所辐射的效应。因此,创新型产业集群绩效是指创新型产业集群在发展过程中所获得的集群产出和对区域经济的促进效应,以及在此过程中所形成的创新、合作、竞争和资源共享的状态和水平。

图1创新型产业集群绩效形成机理模型2创新型产业集群绩效评价指标体系设计的基本原则

评价产业集群绩效必须有一套明确的量化指标,指标体系的设计是创新型产业集群绩效评价的核心内容,是全面、公正、客观反映集群绩效水平的关键因素。实践证明,要科学合理地确定创新型产业集群绩效评价体系必须遵循以下原则。

2.1科学性原则

指标体系的设计要以科学的理论为指导,能客观、合理反映创新型产业集群绩效的内涵和本质特征。同时,指标的内涵需明确,无论采取什么样的定量和定性方法,所反映的内容必须是客观的抽象的描述,能清楚、简练、有针对性地反映评价对象的实质。

2.2系统性原则

创新型产业集群作为一个复杂的生态系统,存在着复杂的经济结构、社会结构和生态环境结构。因此,所选择的指标也应有系统性。评价对象必须由若干子系统来衡量,子系统相互之间有很强的逻辑关系,同一子系统、同一层次的各个指标反映的内涵尽可能界限分明,但相互之间是相互联系和相互制约,而不是各个指标的简单堆积。

2.3可操作性原则

在基本能保证评价结果的客观性、全面性的条件下,选取的指标要繁简适中,计算评价方法简单易行,对评价结果影响甚微的指标尽量少用或去掉。同时,评价指标所需数据应易于采集,信息来源渠道必须可靠,整个指标体系在操作上应简单明了,行之有效。

2.4通用可比性

为增加指标体系的应用价值,通用可比原则要求各项指标、各种参数和指标体系的内涵和外延需在不同时期保持稳定和连贯性,采集的各项数据都要规范化、标准化,指标计算口径前后保持一致,便于不同对象之间横向比较。

3创新性产业集群绩效评价体系的内容

根据以上原则,从创新型产业集群绩效内涵所确定的两个维度入手,将绩效评价体系的一级指标设置为产出能力、社会效益、集群创新能力和发展潜力四个,在四个一级指标的基础上,细分“产品利润总额”等16个指标,从而形成由四个一级指标和18个二级指标组成的创新性产业集群绩效评价体系(见表1)。

表1创新型产业集群绩效评价指标体系

一级指标二级指标产出能力(1)产品(工艺、服务)总产值;(2)产品利润总额;(3)产品出口额;(4)新产品开发率社会效益(1)就业集中度;(2)单位生产总值能耗;(3)该产业增加值对地区GDP贡献集群创新能力(1)专利数;(2)R%D支出占收入的比重;(3)中介机构的数量;(4)产学研项目落实比率;(5)科技人员占总从业人员的比重;(6)新产品产值率发展潜力(1)集群集中度;(2)自主知识产权产品比率;(3)国家认定的企业技术中心数量;(4)高素质劳动力增长比率;(5)该产业研究机构数量3.1产出能力

集群产出是一定时期集群内各产业主体所创造的各种有用的物品或劳务及其货币表现。产出能力是产业集群绩效评价的最直接成果,具体包括该产业所生产产品(服务)的产值、利润总额、产品出口总额、新产品开发率等。在以上指标中,利润总额是创新型产业集群绩效评价的最重要指标,它直接反映了集群持续强大的可持续发展能力。纵观欧美各国的创新集群,其获利能力远比一般产业集群强。获利能力直接影响到集群吸引直接投资的能力,以及吸引人才和R%D领域投入的能力。集群产出能力,特别是获利能力是集群得以永续发展和持续集聚的源泉。

3.2社会效益

创新集群的社会效益主要表现在集群以有利于创新的制度文化环境和发展模式带给社会的巨大正外部性,从而推进区域自主创新和可持续发展。集群的社会效益和产出能力一样具有重要的现实意义。创新集群颠覆了传统产业集群外延式发展思路,其最大社会效益体现了人与生态环境的和谐发展及其发展的稳定性。在社会效益评价指标体系中,就业集中度是最重要的指标,该指标反映了某产业集群在该地区创造就业机会,提升就业率的状态。该值越接近1,表明该产业集群的区域产业竞争力越强,就业创造效益也比较大。另一个重要指标是单位生产总值能耗,该指标综合反映了创新集群能源消费水平和节能降耗状态,体现了集群主体应用科技创新成果的能力和对社会环境责任的重视程度。

3.3集群创新能力

熊彼特认为,创新就是“建立一种新的生产函数”,即“生产要素的重新组合”,而这种“新组合”的目的是最大限度获得超额利润。创新能力就是创新主体开展这种创新活动的能力和应具备的基本条件。基于此,集群创新能力绩效评价主要包括两个方面的能力。第一,投入创新资源的能力。它反映了集群创新所依赖的基础环境,以及创新生产要素投入的数量和质量。包括中介机构的数量,R%D支出占收入的比重,科技人员占总从业人员的比重等指标。第二,创新产出能力。集群创新的直接成果是产生大量专利、新技术等科技成果,进而将科技成果转化为新产品、新服务。包括专利数、产学研项目落实比率、新产品产值率等。

3.4发展潜力

与前面三个指标不同,创新集群发展潜力关注更多的是集群未来价值创造的能力。集群发展潜力是基于集群目前的发展态势,分析集群将来能否维持现有的发展规模、保持一定增长速度,以及衍生大量企业,长期保持活力等各方面的能力,一般从两个角度来评价其绩效。一个是集群的集中化程度,包括集群集中度等指标,另一个是集群的专业化程度,包括高素质劳动力增长比率、自主知识产权产品比率、自主知识产权产品比率等指标。

应该指出的是,随着集群发展环境的日益变迁,以及技术知识的不断更新,不同行业在产业集群发展的不同时期,具体的指标体系应根据实际情况适当加以调整并在一定时期保持相对稳定,这也是笔者在后续研究中需不断结合具体行业逐步完善的地方。

参考文献

[1]王缉慈.关于发展创新型产业集群的政策建议[J].经济地理,2004,(07):433436.

[2]张危宁.高技术产业集群创新绩效评价指标体系设计[J].工业技术经济,2006,(11):5760.

[3]左和平,杨建仁.论产业集群绩效评价指标体系构建—以陶瓷产业集群为例[J].江西财经大学学报,2010,(04):3337.

[4]李刚.创新型产业集群知识传导驱动力机理研究[J].商业时代,2012,(25):114115.

[5]李佐军.创新型产业集群事关经济后續动力[J].中国制造业信息化,2009,(01):5355.

[6]陈馨佳.产业集群绩效及其影响因素分析以浙江海宁皮革产业集群为例[D].杭州:浙江大学,2010:1929.

[7]李卫国.创新集群评价研究[D].武汉:华中科技大学,2009:101119.