甘肃岷县鹿儿坝金矿床地质特征及矿床成因探讨

高熙贺, 王建林, 刘云华

(1.杨凌职业技术学院, 陕西 杨凌 712100; 2.长安大学, 陕西 西安 710054)

甘肃岷县鹿儿坝金矿床地质特征及矿床成因探讨

高熙贺1, 王建林1, 刘云华2

(1.杨凌职业技术学院, 陕西 杨凌 712100; 2.长安大学, 陕西 西安 710054)

摘要:甘肃岷县鹿儿坝金矿床地处西秦岭南部泽库前陆盆地之洮河复式向斜北翼,是产于中三叠统浅海相碎屑岩-碳酸盐岩沉积建造中的一个典型矿床。区域断裂构造以NW向压性断裂为主,近EW向的压扭性断裂次级构造为鹿儿坝金矿区的主要含矿构造。通过研究矿床地质特征,发现闪长玢岩与金成矿关系密切,根据区域构造运动及区域闪长玢岩年代学资料,本区闪长玢岩主要形成于印支末期,因此推断矿床的成矿时代为印支末期,矿床成因类型应为与闪长玢岩有关的斑岩型-蚀变岩型金矿床。

关键词:鹿儿坝; 斑岩-蚀变岩型金矿床; 矿体; 构造; 卡林-类卡林型金矿床

甘肃岷县鹿儿坝金矿床位于西秦岭南部泽库前陆盆地之洮河复式向斜北翼,是产于中三叠统浅海相碎屑岩-碳酸盐岩沉积建造中的一个典型金矿床。近年来随着矿山生产及探矿工作的不断深入,该金矿床在深部及区域上显示出了较大的成矿和找矿潜力,具有一定的研究价值。

1区域地质背景

矿床所处区域自加里东运动以来是一个长期构造活动的东西向海槽,接受了一套浅海相碎屑岩、碳酸盐岩沉积。三叠纪末期的印支运动使地槽回返,地层发生强烈褶皱,形成巨大的NW向洮河复式向斜,为本区的主要构造型式。向斜的主要地层为三叠系,局部可见二叠系、白垩系及第三系。区域断裂构造以NW向压性断裂为主,次级构造为近EW向的压扭性断裂。次级构造是鹿儿坝矿区的主要含矿构造[1]。区域内岩浆活动微弱,仅见少量印支期中酸性小岩株、小岩脉侵入于中三叠统,其分布受断裂构造控制[1]。

2矿床地质

2.1地层

矿区除第四系外,主要出露的地层为中三叠统光盖山组,为一套浅变质的浅海相中细粒碎屑岩、碳酸盐岩沉积建造,总体呈北西向展布。依据岩性、岩石组合由北向南分为A、B、C、D、E五个岩性层,每个岩性层均赋存有金矿体。A、砂质板岩,B、褐红色、紫红色粉砂质板岩夹中厚层状细砂岩,C、砂岩夹板岩,D、板岩,E、砂岩。容矿岩石为长英质砂岩、粉砂岩及粉砂质板岩等。

2.2构造

矿区位于洮河复向斜北翼,地层总体呈走向NW、倾向SW,呈单斜分布,其中在板岩及薄层状粉砂岩、砂岩中发育次一级平行分布形态复杂多样的小型紧闭褶曲和挠曲;矿区断裂构造较发育,按走向分为近EW向、NW向、NNE向3组。近EW向构造在矿区最为发育,不但数量多,分布广,而且规模也较大。该组断裂走向270°~280°,多数南倾,倾角70°~80°,断面一般较平直,镜面、擦痕、阶步明显,属左行压扭性断裂。该组断层往往集结成束,且常具分枝复合现象,构成矿区3条宽100~300 m,长度大于4.5 km的断裂带,沿断裂带常形成1~10 m的断裂破碎带,已知几十个金矿体均赋存于该组断裂破碎带中,是矿区最主要控矿构造;NW向断裂属近东西向断裂的次级派生断裂,在两组构造交汇部位,矿体膨大变富,该组断裂一般规模不大,是本区次要控矿构造;NNE向构造不发育,该组构造属成矿后期断裂。

2.3岩浆岩

矿区岩浆活动微弱,仅沿断裂构造带形成数条宽2~5 m,长20~200 m的花岗闪长玢岩脉,脉岩产状多与近EW向的断裂构造一致,具分枝复合、尖灭再现特点,且向深部有变宽之趋势。岩石风化面呈灰黄色,新鲜面灰白色,隐晶-显微斑晶结构,块状构造,斑晶为长板状-短柱状斜长石(30%~50%)、石英(1%~5%),黑云母(1%)矿物粒径0.5~1.0 mm。基质为细粒-隐晶质结构,由显微长板状斜长石(50%~60%)和粒状石英(1%~5%)及微量星散状黄铁矿组成。长石、黑云母、角闪石均发生不同程度的高岭石化、绢云母化,暗色矿物均被绢云母取代,蚀变强者主要为黄铁绢英岩化。

3矿体特征

3.1矿体空间分布形态

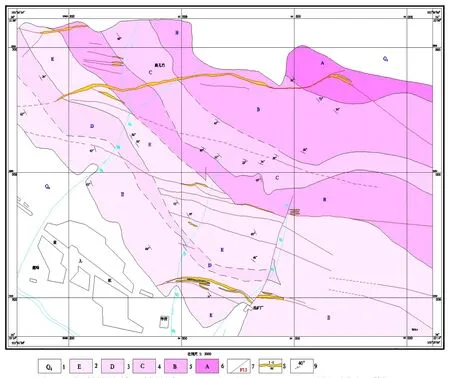

矿区EW长5 km,SN宽1.5 km,由北向南分为三个矿带,矿体集中分布于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ矿带的近EW向断裂破碎带中(见图1)。矿区共圈出金矿体22个,矿区主要开采矿体为Ⅰ-1、Ⅱ-1、Ⅱ-2及Ⅲ-1矿体。矿体形态多呈似层状、透镜状及脉状,有膨缩、尖灭再现或尖灭侧现现象,矿体与围岩界线较清楚,矿体产状180°~190°∠75°~80°,矿体控制长度40~1 250 m,厚度0.94~6.98 m,倾斜延深大于300 m,金平均品位1.43~11.07×10-6。区域主要矿体特征见表1。

1.第四系; 2.中三叠统光盖山组砂岩;

(1) Ⅰ-1矿体。是矿区最大的金矿体,呈似层状赋存于F6断裂破碎带中,长1 250 m,其中矿权内矿体长920 m,厚1.58~4.74 m,平均厚度3.06 m,斜深大于300 m,金平均品位4.25×10-6,呈近东西向展布,倾向南西,产状180°∠75°~85°。围岩蚀变强烈,主要有硅化、高岭石化、绢云母化、黄钾铁矾化等。

(2) Ⅱ-1矿体。呈似层状赋存于F9断裂破碎带东段,长340 m,平均厚度3.39 m,斜深大于240 m,产状190°∠75 °。矿体平均厚度2.25 m,平均品位3.73×10-6,其斜深经钻孔Ⅱ40ZK2控制已达164 m。

(3) Ⅱ-2矿体。呈似层状赋存于F13断裂破碎带东段,倾向190°,倾角75°;已控制长度330 m,平均厚度为1.55 m,平均品位6.15×10-6,其深部经PD1平硐和钻孔Ⅱ8ZK2控制,矿体控制斜深达225 m。

(4) Ⅲ-1矿体。呈不规则状赋存于F16断裂破碎带中,倾向190°,倾角75°~80°,地表已控制长度330 m,平均厚度3.30 m,平均品位2.98×10-6。

表1 鹿儿坝金矿区矿体地质特征表

3.2矿石特征

矿区一般氧化深度为20~40 m之间,从上往下具贫化层→次生富集层→原生矿石的分带特征。

矿石自然类型分为4类:蚀变构造角砾岩型、脉状及浸染状硫化物型、褐铁矿化碎裂岩型、蚀变闪长玢岩型。

矿石矿物主要为黄铁矿、毒砂、磁铁矿、自然金、辉锑矿、闪锌矿等;脉石矿物主要有石英、长石、方解石、白云石、绢云母、重晶石等。

3.3矿石结构构造

矿石结构主要有压碎结构、自形晶粒状结构、半自形-他形粒状结构、草莓状结构、包含结构、交代残余结构;构造主要为浸染状、碎裂状、角砾状、细脉状、团块状构造。主要载金矿物石英、黄铁矿、毒砂;金多以自然金形式存在,呈显微细粒集合体产于石英中,一般均在0.002 mm以下,呈枝叉状、不规则状、片状,颗粒界限清楚,少部分的金赋存在金属硫化物黄铁矿、毒砂中,未发现大于0.0005 mm的可见金。矿石中除含有益组分金外,还含有少量的砷、锑、碳等,这些元素富集后对选矿较为不利。

3.4矿物组份

主要载金矿物石英、黄铁矿、毒砂;金多以自然金(约占66.39%)形式存在,呈显微细粒集合体产于石英中,其粒度最大为0.25~0.3 mm,一般均在0.002 mm以下,呈枝叉状、不规则状、片状,颗粒界限清楚。其金的成色为987‰。少部分(约占33.61%)的金赋存在金属硫化物中,未发现>0.0005 mm的可见金,因此,硫化物中的金为不可见金,其主要载体为黄铁矿、毒砂。

矿石中SiO2明显高于围岩(砂岩、砂板岩、板岩),Al2O3、CaO、K2O+Na2O低于围岩,这表明成矿过程中,发生Si元素的带入和Al、Ca、K、Na等元素的带出作用,同时也揭示了硅化蚀变是金矿化的主要蚀变,交代作用是金成矿的主要作用。

3.5围岩蚀变

矿化围岩蚀变受断裂破碎带及闪长玢岩的双重控制,蚀变类型主要有:硅化、毒砂化、黄铁矿化、碳酸盐化、绢云母化、高岭土化、绿泥石化等;矿区围岩蚀变的水平分带比较明显,常以碎裂蚀变岩带为中心,细脉状交代围岩带比较对称地分布在其上下盘。蚀变带的岩石蚀变强度与其含金性呈正相关关系,即由蚀变碎裂带向外,金含量由高到低呈有规律的变化。

3.6矿化期次

矿化可分为2期4个阶段[1]。成矿期分热液成矿期和表生作用期。

热液成矿期第一阶段为酸性还原矿化阶段,为石英、玉髓-硫化物阶段,是初始成金阶段,原砂岩中石英增生,闪长玢岩表现为绢云母化、高岭石化等,主要形成浸染状多金属硫化物矿石;中期弱酸性弱还原矿化阶段,为自然金-多金属-石英-方解石脉阶段,是矿床主要成金阶段,表现为细脉状石英-碳酸盐-多金属硫化物脉穿切到早期形成的浸染状矿石中;晚期碱性弱氧化矿化阶段,主要为石英-碳酸盐化-黄铁矿矿化阶段,该期石英-碳酸盐-黄铁矿细脉穿切到早期浸染状矿石及早期石英碳酸盐多金属硫化物脉中,该区黄铁矿含量相对较少,黄铁矿主要呈细粒立方体及五角十二面体状。

表生成矿期:为氧化阶段,有金属硫化物在地表氧化生成的褐铁矿、锑华等。

4成矿有关闪长玢岩特征

本区与金矿矿化有关的岩浆岩为闪长玢岩,部分闪长玢岩即为矿体。沿断裂构造带分布数条宽2~5 m,长20~200 m的花岗闪长玢岩脉,脉岩产状多与EW向的断裂构造一致,具有分枝复合、尖灭再现的特点,且向深部有变宽之趋势。金矿体主要产于闪长玢岩内部及其附近的断裂破碎带中,岩石蚀变较强。通过区域构造运动及区域闪长玢岩年代学资料的研究[3],本区域闪长玢岩主要形成于印支期末期[4],而脉岩与金成矿关系密切,因此推断矿床的成矿时代为印支期末期。

5矿床成因探讨

对于鹿儿坝金矿床的成因,目前仍存在争议,有学者认为该矿床为构造蚀变岩型中低温热液矿床,有学者将其归为卡林-类卡林型金矿床[2]。近年来随着探矿工作的不断深入,矿体不断被揭露,为本区矿床成因的研究提供了条件。通过对本区矿床野外产出特征的观察,笔者认为鹿儿坝金矿床应为与闪长玢岩有关的斑岩型-蚀变岩型金矿床。

现有的研究表明,本区矿体主要产于闪长玢岩内部及周围断裂破碎带中,矿化破碎带中的矿体特征与本区矿化蚀变闪长玢岩脉上部破碎带中的矿床地质特征一致,推断其下部可能有闪长玢岩脉(体)存在,深部钻孔验证了此推断,在破碎带深部700m钻孔处见到矿化蚀变闪长玢岩脉(体)。 本区闪长玢岩主要形成于印支末期,金矿化与闪长玢岩密切相关。在印支末期大规模造山运动的背景下,区域褶皱成山,相继产生EW向高角度逆冲深大断裂,富含挥发分和成矿物质的深部岩浆沿区域性深大断裂上升到地壳浅部,形成了本区金矿床。在围岩较为破碎的条件下,流体从岩浆中分离进入到围岩,形成破碎带蚀变岩型金矿床;在半封闭条件下,部分成矿物质分离进入到围岩,部分保留在岩体内部,形成斑岩型-蚀变岩型金矿床;在渗透性较差的封闭条件下,成矿物质主要保留在岩体内部,形成斑岩型金矿床,因而使本金矿具有斑岩型-蚀变岩型金矿床的总体特征。应当指出的是,由于矿床形成过程较为复杂,是否还存在其它因素参与复合成矿,仍有待进一步研究。

从目前矿床地质特征、矿物组合特征来看,该区剥蚀深度还较浅,目前所见到金矿体可能大部分为闪长玢岩脉(体)上部破碎带中的蚀变岩型金矿床,深部及区域上具有形成大型斑岩型-蚀变岩型金矿床的成矿条件,具有较大的成矿和找矿潜力。

参考文献:

[1]刘云华,高熙贺,等.西秦岭金矿矿集区成矿机制综合研究及远景区预测[R].西安:长安大学,2012.

[2]陈衍景,张 静,张复新.西秦岭地区卡林-类卡林型金矿床及其成矿时间,构造背景和模式[J].地质评论,2004,50(2).

[3]刘云华,刘怀礼,黄绍峰,等,西秦岭李子园碎石子斑岩型金矿床地质特征及成矿时代[J].黄金,2011,32(7).

[4]高熙贺,刘云华,董福辰,等,甘肃和政大峡铜金矿床闪长岩锆石SHRIMP U-Pb 法同位素定年及其地质意义[J].黄金,2013,34(346) .

Study on the Geological Characteristics and Genesis of

Luerba Gold Deposit of Min County in Gansu

GAO Xi-he1, WANG Jian-lin1, LIU Yun-hua2

(1.Yangling Vocational and Technical College,Yangling,Shaanxi 712100,China;

2.Chang'an University, Xi'an, Shaanxi 710054, China)

Abstract:Luerba gold deposit of Min County locates in compound synclinal north wing of Tao River of Zeku foreland basin in south of West Qinling Mountain. It is a typical ore deposit which was found in the Triassic neritic facies clastic rock-arbonate sedimentary formation. Regional fracture structure mainly is the NW direction compression fracture, the EW direction compressive shear rupture secondary structure is the main ore structure for Luerba gold deposit. Through the researching of geological characteristics of the gold deposit, it is found that diorite porphyrite closely is associated with gold mineralization. According to regional tectonic movement and diorite porphyrite chronology information, diorite porphyrite mainly formed in Late Indosinian period. It is inferred that deposit metallogenic epoch is Late Indosinian, the type of ore deposit is porphyry-altered rock type gold deposit which is associated with the diorite porphyrite.

Key words:Luerba; porphyry-altered rock type gold deposit; orebody; structure; Carlin-similar Carlin type gold deposit

中图分类号:P618.51

文献标识码:A

文章编号:1671-9131(2015)02-0016-04

作者简介:高熙贺(1983-),男,吉林长春人,硕士,助教。主要从事矿产地质的教学与研究工作。

收稿日期:2014-12-25