中英高校留学生招生网页促销话语及物性之比较——一项基于语料库的批评分析

凤 群, 李家玉, 何俊峰

(1.合肥工业大学 外国语学院,合肥 230009; 2.陆军军官学院,合肥 230031)

中英高校留学生招生网页促销话语及物性之比较——一项基于语料库的批评分析

凤群1,李家玉1,何俊峰2

(1.合肥工业大学 外国语学院,合肥230009; 2.陆军军官学院,合肥230031)

摘要:在高等教育市场化背景下,文章基于主题词、索引和词丛检索的语料库研究方法,对中英高校自建留学生招生网页话语语料库中的身份词所在从句进行及物性系统的批评分析,结果表明中英高校不同的身份建构和话语策略:中国高校秉承了以信息介绍为主的传统话语模式,表现出严肃和保守的话语基调,反映了机构的权威,同时,中国高校积极与国际接轨,在话语建构上凸显机构的多重职能和特色,表现出劝诱性的话语特征;英国高校则深受教育市场化的影响,在话语建构上明显沿袭了商业话语的特征,投射了高校的企业身份,打造出持有优良传统、保证学生的市场价值、期待学生积极反馈的服务性大学形象,其重视文化融合和平等交流的话语策略值得借鉴。

关键词:留学生招生网页;促销话语;及物性;批评语言学;语料库方法

一、引言

当今经济全球化加速了社会文化、政治和教育的全球化,商业社会的市场机制日益凸现广告对文化构建的深远影响。随着促销形式的扩展,“促销文化”(promotional culture)最终在社会文化大土壤中生根发芽[1],正将其触角伸向社会的各个重要机构,其中之一就是高等教育。作为以知识为基础的现代社会经济的重要驱动力,高等教育机构近年来被诸多西方学者看成是在全球范围内“销售”服务的机构,呈现出市场化的特征[2-5]。国际学生在全球范围内的飞速流动促使英国率先开始以营利为目的招收国际学生,政府削减了高等教育的预算,鼓励市场化导向和学校间的竞争,留学生招生成为高校和国家增加经济收入的重要渠道,高教市场化的程度和实践广受争议。当代中国社会经济模式的转型也要求高等教育参与国际市场竞争,以扩大境外生源。教育部提出“进一步扩大留学生规模”的要求,出台了“留学中国计划”。在此背景下,关于高等教育招生营销的研究甚丰,而话语实践的研究却历历可数。随着学生对网络信息和服务的需求日益增加,招生网站已进入教育机构话语的中心,其作为门户的话语权不容小觑。本文拟以留学生招生网站为切入点,运用语料库的研究方法对中英高校留学生招生网页的“促销话语”进行批评研究,以探究中英高校在市场化背景下国际招生不同的话语策略和角色定位。

二、高校机构话语的批评分析

在全球促销文化背景下,“创业性大学”等名词的出现反映了管理、营销和企业话语对公共机构话语的“殖民化”影响的趋势[3,5],高校机构文件如海报、传单和宣传手册已经成为完全“促销”类的文本[6],成为批评话语分析的研究热点。批评话语分析产生于 20 世纪70年代的批评语言学,把语言看作社会实践,关注话语隐含的意识形态和权力关系以及话语对社会过程的建构关系。Fairclough[7]开创了高校机构话语的批评分析的先例,他运用Halliday[8]的系统功能语法对高校的学术职位广告进行了分析。在此基础上,Kwong[6],Askehave[9],Osman[10]等学者分别对招生简章、学位课程描述和学术招聘广告等促销文本进行了小样本语料的批评分析。国内学者徐涛[11]、鞠丽[12]和刘晓晓[13]也对国内高校的招生简章进行了个案分析,描述了高校机构话语在社会语境下的变迁。这种只包含典型话语的小样本语料研究因偏重主观性和缺乏代表性而遭到Stubbs[14]的批评。他认为批评话语分析不应局限于对文本片断的分析,而应在大规模抽样调查的基础上得出关于典型的语言使用情况的一般性结论。然而对大规模的、有代表性的高校机构话语进行系统批评分析的研究却相当匮乏。

三、研究方法设计

在全球促销文化背景下,跨文化机构话语的对比分析为我国高等教育机构话语的实践研究提供有益启示和视角。本文基于Halliday的系统功能语法,以中英高校留学生招生网站话语为研究对象,构建语料库研究方法与批评话语分析相结合的分析模式。

首先从获得全球和国家认证的高等教育机构目录和链接的4 International Colleges & Universities网站分别提取30所中英高校招生网站的语料建立语料库,院校选择依据网络排行。在搜集语料之前,以Email的形式分别对英国和国内的100名在读本科生和硕士生展开问卷调查,应答者被问及在访问高校留学生招生网站时最感兴趣的网页、链接和浏览感受,依据问卷结果选取“大学概况”、“潜在学生信息”(包括课程、学位、设施、入学条件和学费等)和“学生服务”模块网页为研究语料。由于网页的时效性特点,语料收集期间考虑网页的更新。对搜集到的英文网页进行整理和分类,建成中国高校留学生招生网站“促销话语”语料库(Corpus of “Promotion Discourse” of Overseas Enrollment of Chinese Universities Websites,简称PDCUW)和英国高校留学生招生网站“促销话语”语料库(Corpus of “Promotion Discourse” of Overseas Enrollment of British Universities Websites,简称PDBUW),对比语料库形符数目分别为53 043和55 227。用语料库分析软件AntConc 3.2.1对PDCUW和PDBUW语料库进行词汇列表(wordlist),以兰卡斯特大学研制的标记语料库BNC(British National Corpus)为参照语料库,分别提取PDCUW和PDBUW中的主题词,观察主题词所在索引行,对索引行从句进行及物性分析,结合社会文化背景,揭示中英高校机构和学生之间构建的各有特色的互动关系和权势关系,以及中英高校在全球促销文化背景下国际招生的话语策略。

四、对比语料库的主题词分析

主题词表(keywords)在对机构语篇的批评性话语分析中具有重要意义。它们能显示文本的主旨内容和指向性,是用定性方法进行解读的研究切入点。主题词是把一个目标语料库的高频词汇和一个参照语料库(如BNC,LOB)的词表相比较而得出的结果。本研究将BNC作为参考语料库与PDCUW和PDBUW作比较提取主题词,发现“students,international,national,research,teaching,programs”等词为对比语料库共享主题词,从共享主题词看出,中英高校留学生网站都以学生为潜在读者,都侧重教学和科研,为学生提供各种学位计划,并具有本国和全球的视角。然后,我们把PDCUW和PDBUW互为参考语料库提取了各有特色的主题词,如表1所示:

表1 PDCUW和PDBUW中各有特色的主题词

表1 显示了PDCUW和PDBUW各有特色的主题词,PDCUW中的核心词汇表明中国高校在其留学生招生网站中凸显了机构的权威,“大学”(university)作为管理者,通过“办公室”(office)和“学院”(school)等机构行使“行政”(administration)职能,体现了学校和学生之间管理和被管理的从属关系;必须(should/must)这类强制性的义务情态词(deontic modality)也表现了一种义务关系;招生程序化的词语如“申请”(application)、“表格”(form)、“文件”(documents)和“注册”(registration)更强化了高校“管理者”的身份;“重点的”(key)、“优越的”(excellent)、“享有盛誉的”(certified)等评价类形容词和最高级(most)的使用又带有明显的劝诱的色彩,展示了学校以商家的身份包装其“商品”。而在PDBUW中,人称代词“we”和物主代词“our”是一显著特色,其使用使得学校机构人格化,在大学和学生之间建立一种对话式的亲密平等的关系,大学机构变得更加亲近随和、更有说服力;商业领域的词汇如“雇佣者”(employers)、“可雇佣性”(employability)、“经验”(experience)、“技能”(skills)和“工作”(jobs)表明了英国高校致力于建构企业式的机构身份,采用技能培训和关注就业市场等企业管理手段,吸引更多的潜在国际留学生。可以看出,中英高校都在一定程度上关注了留学生市场,有关学校的介绍不再是传统意义上信息的简单传递,相反,话语的推销功能得到了充分表现,呈递给大众的是一个自我构建、自我展示的机构形象。下文主要通过对主题词表中身份词所在从句的及物性分析来描述中英高校机构对各自身份的建构。

五、身份词所在从句的及物性分析

及物系统是由事件参与者、动词过程和环境成分构成。分析从句中不同动词过程类型、施事者与受事者以及环境成分有助于了解主题词所在从句如何构筑社会意义。及物系统包括六种不同的过程:物质过程、心理过程、关系过程、行为过程、言语过程和存在过程。索引(concordance)是研究及物性系统的核心方法,通过观察搭配(collocate)、词丛(cluster)、语义韵(prosody)等,得以洞察机构话语的态度和意图。对主题词的索引观察统计发现,在PDCUW和PDBUW中,对高校机构事件的参与者的描述有差异,在PDCUW中,“university”是频率出现最高的参与者,而在PDBUW中,频率最高的参与者是人称代词“we”,这反映了中英高校机构身份的不同建构。下面对存在显著差异的物质过程、关系过程和心理过程进行对比分析。

1.物质过程

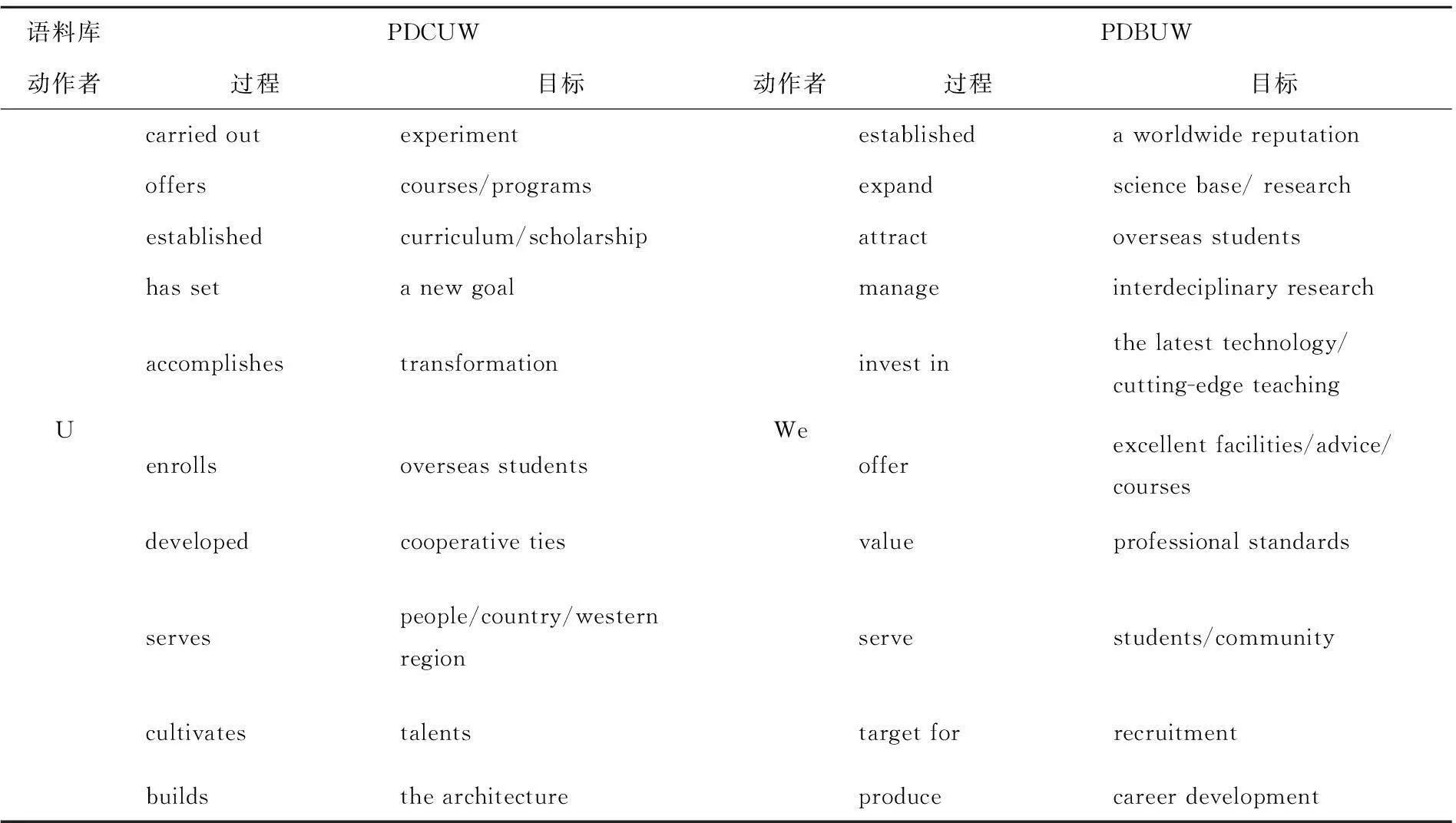

物质过程是表示做某事的过程,主要有两个参与者:动作者(actor)和目标(goal)。物质过程表达了动作者向目标做某事的概念。在留学生招生网页语篇中,物质过程主要是用来阐释高校与潜在留学生两个实体之间的相互作用。为了获取身份词所在从句表达的物质过程信息,对PDCUW中的“university”(在下列表2、表3和表4中简称U)和PDBUW中的“we”的词丛进行考察,将词丛值限定为 3,对词丛中高频出现的物质过程动词所在索引行进行观察统计,并将高频物质过程列出,如表2所示:

表2 PDCUW和PDBUW中物质过程的对比

根据表2,再结合身份词所在索引行的观察分析,可以看出在PDCUW中,“大学”(univeristy)作为动作者,承担了“规划目标”(to set the goal)、“建设校园基础设施”(to build the architecture)、进行“体制改革”(to carry out experiment)和在创新型社会“完成转型”(to accomplish the transformation)的使命。其主要管理职责是“建立课程体系/奖学金”(to establish curriculum/scholarship)、“录取学生”(to enroll students)、“提供学位教育”(to offer programs)和“注册入学”(to register)等;作为社会人才库、思想库,承担“培养人才”(to cultivate talents)、“振兴和服务西部”(to revitalize and serve the western region)和“实现中国社会福利的伟大目标”(to be dedicated to the well-being of the Chinese society)的使命;面临全球高等教育的激烈竞争,高校又承担了“开展国际交流和合作”(to develop cooperative ties)以及“打造一流国际大学”(to shape a world-class university)的使命。总体来说,中国大学致力于培养社会精英人才、创造一流科技成果、探究普世知识、塑造社会理想和服务国家战略。

在PDBUW中, 对“we”的索引行的观察发现,其搭配的谓语动词表示的物质过程反映了高校身份企业化的趋向:大学以“吸引”(attract)潜在“消费者”作为主要目标,为了达到这一目标,要“重视”(value)产品的职业价值,“积累资金”(capitalize)以“投资”(invest)校园基础建设和各种科技,“提供”(offer)一流的教学设施和服务和咨询服务(advice),发展学生“就业”(recruitment)的各种技能,“扩展”(expand)研究的规模和“管理”(manage)高尖端的跨领域科研,以“产出”(produce)具有较强就业能力的“产品”,并及时“反馈”(respond to)“消费者”对高等教育的要求,“传达”(deliver)世界一流大学的学习体验。这些有关营销、管理和广告的动词大量出现在英国高校的留学生招生网页中,反映了高校把自己与企业的实践和价值观联系起来。

从对物质过程的分析可以看出,中国高校招生网站秉承了以信息介绍为主的传统话语模式,高校机构的声音相对严肃和保守,反映了中国高校机构的权威;同时,转型中的中国高校倾向于与国际接轨,强调了大学的多重使命。而英国高校的招生网页话语显示了高校身份高度商业化的特征,使用了商业管理类的词汇和搭配,这些话语的混用现象投射了高等教育机构的新的公司身份。

2.关系过程

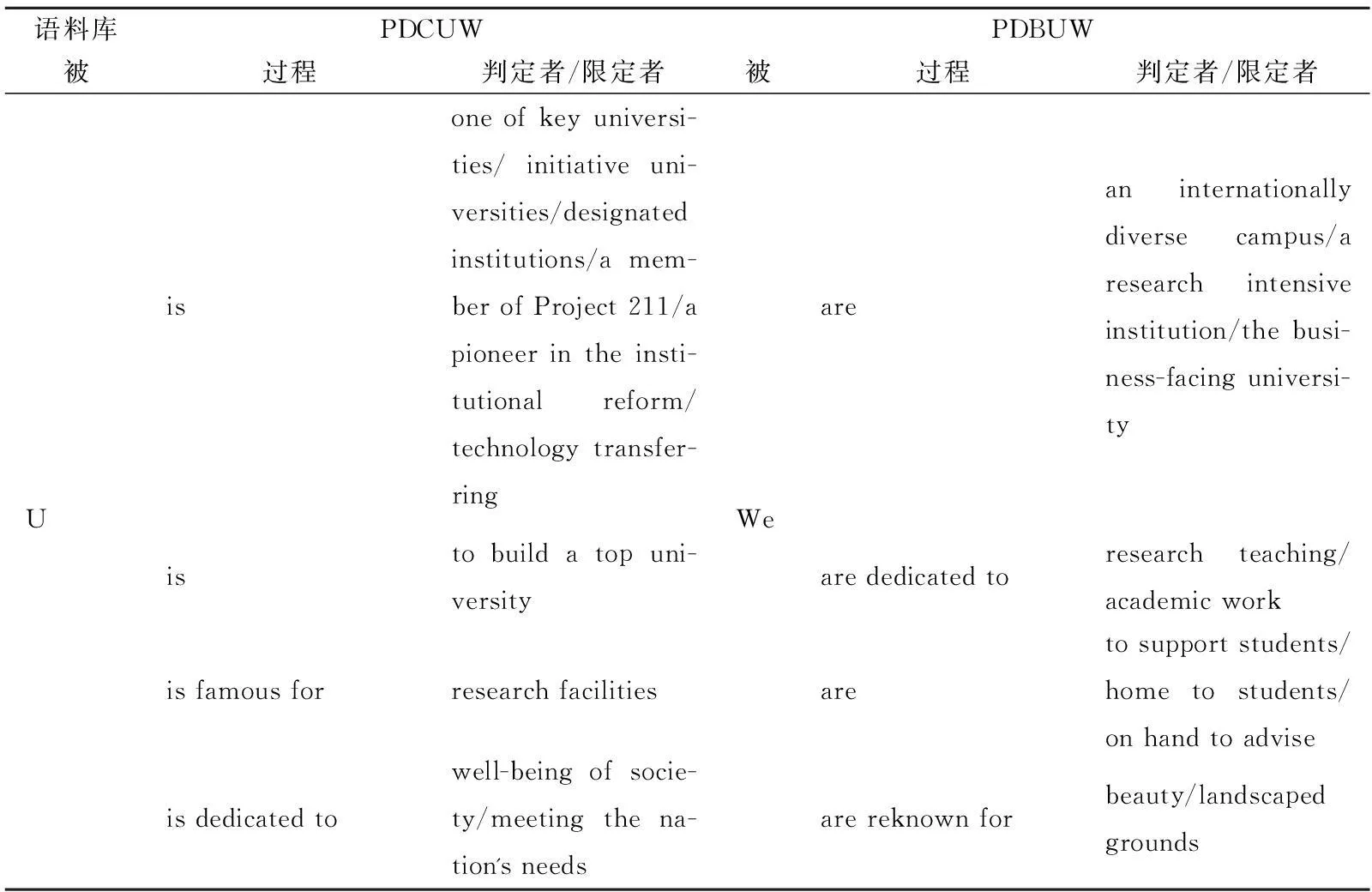

关系过程指反映事物之间关联的语言使用过程,可分为限定模式和判定模式。在限定模式中,关系过程的参与者是限定者和被限定者;而在判定模式中,过程的参与者分别是判定者和被判定者。在中英高校留学生招生网页中,话语组织者选择不同的关系过程,赋予高校机构这样或那样属性或身份,有利于揭示高校留学生招生的不同品牌定位和媒体推广手段。为了获取身份词所在从句表达的关系过程信息,同样对PDCUW中的“university”和PDBUW中的“we” 的词丛进行考察,对词丛中高频出现的关系过程动词所在索引行进行观察统计,结果如表3所示:

表3 PDCUW和PDBUW中关系过程的对比

表3显示,在PDCUW中,中国大学倾向于突出国家对学校的授权和认可,“be+名词词组”构成判定关系以描述学校的资历、地位和办学重点,如某某大学“是全国重点大学”(key university)、“211重点院校”(member of Project 211)、“教育部指定机构”(designated institution)和以“科技转化”(technology transferring)为主等;此外,网站还呈现了在转型社会下朝气蓬勃和锐意进取的大学形象,如“现代社会创新型大学”(the initiative universities of modern China)和“体制改革的先锋”( a pioneer in the institutional reform),体现了中国大学在新时代对自己角色的调整和思考。“be+动词过去分词”如“致力于”(be dedicated to)和“以……著称”(be famous for)等限定性关系过程描述了中国高校向留学生宣传的“卖点”:杰出的研究设备、健康的环境和优良的学科背景,揭示了大学的国内和国际定位:致力于满足国家需求、促进国际化和迎接建成世界一流大学的挑战。

与PDCUW相似的是,在PDBUW中,“be+名词词组”与“we”搭配构成判定的关系过程,突出了大学的“研究导向”(research-intensive);不同的是,英国高校招生话语强调了其全球的视角,如“我们是一所全球性的(global)大学”和“我们拥有一个丰富多样的国际社区(an internationally diverse campus)”等。另外,网站也明确地定位了大学的商业化目标:“我们是全球领先的面向商业的大学”(business-facing university)。“We+副词/形容词/动词过去分词”通过口语化的词汇展现了大学对学生的友好和支持的态度:“我们随时可以(on hand)提供咨询服务”、“我们的任务就是给留学生提供各种支持(support)”、我们就是“留学生之家”(home to students)等。大量描述和宣传校园美景的词汇是其另一特点,如“风景如画的所在”(beautiful, landscaped grounds)和“无与伦比的自然美景”(beautiful unspoilt scenery)等。对索引行的观察发现这些描述模拟了旅游手册的“产品介绍”的推销话语,如 While you study you can enjoy our beautiful surroundings. The main Whiteknights campus is an award winning green space with a lake and rare tree collection where you can learn and relax.(University of Reading)简章把学生看成是潜在的消费者,将潜在学生称呼为“你”,建立了一种亲切的、平等的沟通关系。而“获得国家嘉奖的具有清澈的湖泊和稀有树木园林的美景无疑能让你拥有全新的求学体验”这样的劝诱性的描述与旅游手册话语如出一辙。

从上面的分析可以看出,中英高校强调了不同的办学特色和属性。处于转型社会中的中国大学一方面保持了传统大学对学术和教学等核心价值的注重,另一方面,也致力于打破文化界限,表达出建设国际一流大学的愿望。英国高校本着具有世界上最完善、最系统的悠久的教育传统,在留学生招生中使用全球化的角色定位,大打“声誉、学习前景、目的地形象、文化融合”的招牌,其模拟企业形象宣传手册或度假胜地手册的话语策略也显示了其商业化的特征。

3.心理过程

心理过程表示经验世界的“感觉者”(senser)对客观世界中的“现象”(phenomenon)的感知、情感和认知。为了缩短学生和招生高校之间的心理距离,通常需要营造一个假想的会话情景,以便与学生进行更直接的交流。由于心理过程在对比语料库中占据比例较小,本研究采取对索引行观察统计的方法得出结果,如表4所示:

表4 PDCUW和PDBUW中心理过程的对比

从表4看出,在PDCUW中,中国高校表现出对最基础的职能的强调和重视:对“科研的投入”(engagement in research)、“发展应用科学和专业领域”(development of applied sciences)、鼓励“学术创新”(innovation and creativity)和提供优质教学等。此外,中国高校还表达了融入国际的强烈愿望:重视“与国外大学的学术交流和合作”(exchange and cooperation with foreign universities)、致力于“跨学科的研究”(multidisciplinary research)和加强“国际学生的教育”(international education)等。在PDBUW中,“think of”,“believe”和“focus on”这些心理和意念动词表达了英国高校的价值观:高校不仅重视“教学质量”(high quality of teaching),还重视“培养学生的能力”(empowering people);通过使用“hope”,“expect”和“appreciate”等具有强烈感召的愿望动词,大学机构实现了“个人化”,把学生当成自己社区的“潜在成员”,呼吁学生投入行动,表达了对学生的“支持”(showing you around/helping you)和“反馈的期待”(hearing from you),呈现出对话式的语调,有利于激起学生的反应,与学生建立情感互动。英国大学通过话语中的心理过程实现了促销文类的关键“语步”(move):“介绍产品或服务”和“说明产品或服务的价值”之外的“呼吁潜在顾客”,这种具有感召力的话语值得中方借鉴。

六、结论

本文基于对中英高校学生的问卷调查,选取了30个中英高校留学生招生网页的“大学概况”、“潜在学生信息”和“学生服务”模块为语料,通过对身份词的及物性对比分析研究了促销话语使用情况,发现高校的角色定位和话语策略有显著差异:中国高校在秉承传统的教学科研和培养人才的使命的同时,积极与国际接轨,在话语建构上凸显机构的多重职能和特色,在传达信息的同时表现出一定劝诱性的话语特征;英国高校深受教育市场化的影响,本着优良的教育传统和招生规模,在话语建构上明显沿袭了商业话语的特征,投射了高校企业化的身份,表现了个性化和灵活的机构声音。英国作为高等教育出口产业的领先者,有些经验值得借鉴。中国留学生招生网站应考虑潜在的留学生群体,注意文化融合,突出本土的特色,例如开设汉语文化课程;适当减少程式化的校史介绍,采用互动话语以增进亲和力;另外,在介绍学校的具体措施和职责时,避免使用过于空泛的词语,以增强说服力和宣传力度。本研究是在有限语料的基础上对跨文化机构话语对比分析的初探,旨在为更广泛的语料研究抛砖引玉。

参考文献:

[1]Wernick A. Promotional Culture [M]. London:Sage, 1991:23-65.

[2]Fairclough N. Critical Discourse Analysis and the Marketization of Public Discourse: the Universities[J]. Discourse and Society, 1993,(4):133-168.

[3]Chouliaraki L, Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis[M].Edinburgh: Edinburgh UP, 1999:178-189.

[4]Trowler P. Captured by the Discourse? The Socially Constitutive Power of New Higher Education Discourse in the UK [J]. Organization, 2001,(8): 183-203.

[5]Mautner G. The Entrepreneurial University-A Discursive Profile of Higher Education Buzzwords [J].Critical Discourse Studies, 2005,(2): 95-120.

[6]Kwong J. Introduction: Marketization and Privatization in Education [J]. International Journal of Educational Development,2000,(4): 87-92.

[7]Fairclough N. Critical Discourse Analysis [M].Harlow: Longman, 1995:126.

[8]Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar [M]. London: Hodder Arnold, 1994:3-6.

[9]Askehave I. The Impact of Marketization on Higher Education Genres-the International Student Prospectus as a Case in Point [J]. Discourse Studies, 2007,(9):723-742.

[10]Osman H. An Investigation of Socio-cognitive Strategies in University Brochures [J]. ESP Malaysia, 2006,(12):39-51.

[11]徐涛.促销文化对机构语言的殖民化影响[J]. 南开语言学刊,2004,(4):134-144.

[12]鞠丽. 教育机构话语商业化浅析[J]. 佳木斯教育学院学报,2011,(2):374-375.

[13]刘晓晓. 高等教育话语实践市场化的批评话语分析[J]. 吉林省教育学院学报,2011,(7):5-6.

[14]Stubbs M. Text and Corpus Analysis: Computer-assisted Studies of Language and Culture[M].Oxford and Cambridge, Mass.: Blackwell,1996:58.

(责任编辑郭立锦)

On Transitivity of Promotional Discourse in Websites of Overseas

Enrollment of Chinese and British Universities:

A Corpus-based Critical Study

FENG Qun1,LI Jia-yu1,HE Jun-feng2

(1.School of Foreign Studies, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;2.Army Officer Academy, Hefei 230031, China)

Abstract:Under the background of marketization of higher education, based on keywords, concordance and cluster analyses, this paper conducts a comparative study of transitivity of promotional discourse in the websites of overseas enrollment of Chinese and British universities based on the self-built corpus from a critical linguistic perspective. The result shows the different identity construction and discourse strategy of Chinese and British universities: Chinese universities take a serious and authoritative tone by following the tradition of focusing on information transmission, and meanwhile present certain persuasive features by highlighting multiple functions, reflecting the keenness of pursuing internationalization. British universities project a company identity by borrowing language from business, aiming to present the image of following good tradition, ensuring market value and expecting response from students. The discourse strategy of emphasis on cultural integration and equal communication is recommendable.

Key words:website of overseas student enrollment; promotional discourse; transitivity; critical linguistics; corpus method

作者简介:凤群(1980-),女,安徽芜湖人,副教授,硕士。

基金项目:安徽省教育厅高等教育振兴计划项目(2014zdjy014)

收稿日期:2015-04-25

中图分类号:H315

文献标志码:A

文章编号:1008-3634(2015)06-0061-07