改良组配式下肢辅助固定装置在膝关节置换术患者中的应用

徐贞珍 林梅 武中庆 王丽娟

(1.浙江省湖州市第一人民医院,浙江 湖州 313000;2. 湖州师范学院医学院,浙江 湖州 313000)

改良组配式下肢辅助固定装置在膝关节置换术患者中的应用

徐贞珍1林梅2武中庆1王丽娟1

(1.浙江省湖州市第一人民医院,浙江 湖州 313000;2. 湖州师范学院医学院,浙江 湖州 313000)

目的 探讨改良组配式下肢辅助固定装置在人工全膝关节置换术中的应用效果。方法 将2014年6月-2015年6月在我院行人工膝关节置换术的297例患者按随机数字表法分为改良组和传统组,比较两组患者手术安放时间、手术时间、对体位安放满意度、并发症发生率。结果 手术医生对改良组患者体位安置满意度明显提高,手术时间缩短,手术医生上台人数减少25%,并发症的发生率降低,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 改良组配式下肢辅助固定装置可节省人力资源,增加术者空间,提升手术医师操作便利等,值得在临床推广应用。

改良式; 下肢固定装置; 膝关节置换术; 护理

Modified; Lower limb fixture; Knee replacement surgery; Nursing

人工全膝置换术(Total Knee Arthroplsty,TKA)现已成为骨性关节炎、类风湿性关节炎等患者的重要治疗手段,它的应用极大地改善了患者的生活质量。由于人工全膝置换操作复杂,对手术间要求较高,手术时间较长,又需要多人合作,极易引发切口感染,严重影响手术效果及术后康复,由此给患者带来灾难性的后果[1]。传统的手术方法需要手术医生4名,因手术空间狭小,既影响主刀医生的便利性操作,又有增加无菌区域被污染的可能。鉴此,我们利用手术床附件装置进行了“改良组配式下肢辅助固定装置”的设计,既增加了主刀医生的操作空间,又能节约相应的人力资源,同时减少了手术区域被污染的可能,经临床应用效果良好,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2014年6月-2015年6月,在湖州市第一人民医院行人工膝关节置换术的297例患者,男138例、女159例,年龄52~78岁,平均年龄 64 岁;297例患者病程4~16年,平均9.4年。其中,风湿性膝关节炎97例,创伤性关节炎45例,老年性骨性关节炎106例,膝关节滑膜炎症45例,股骨下端骨巨细胞瘤4例;右膝置换176例,左膝置换121例。将 297例患者按随机数字表法分成改良组148例,术中提供组配式下肢辅助固定装置;传统组149例,术中不提供此装置,继续采用传统的手术体位安置固定方法。两组患者在年龄、性别、病情等方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 传统组 采用传统的人工全膝置换手术,手术由4名医生共同完成。右膝手术时,主刀站在患者右侧头位,一助站立主刀对面,二助在一助左边,三助在主刀右边;左膝手术时,主刀站在患者左侧头位,一助站在主刀对面,二助在一助右边,三助在主刀左边。

1.2.2 改良组 采用改良组配式下肢辅助固定装置进行全膝置换术,手术时只需3名医生,即1名主刀医生与2名助手。

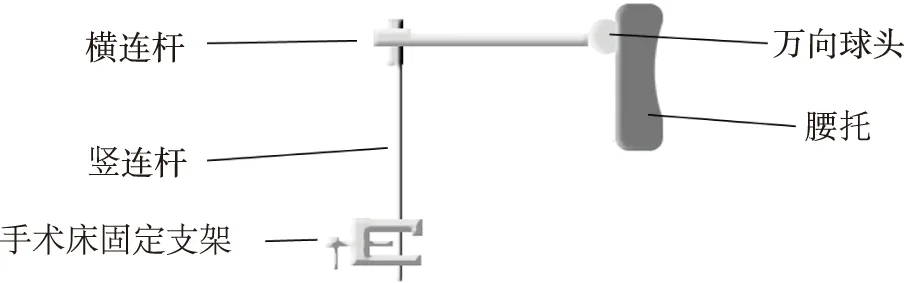

1.2.2.1 改良组配式下肢固定装置结构 (1)腰托挡板:呈浅马鞍形,材质为海绵包PU,质地柔软,与人体接触面大,防止出现压疮及其他医源性损伤。(2)万向支架:包括与手术床连接的可滑动固定支架,一个可任意调整高度的竖连杆,一个可360°旋转的横连杆,一个万向球头。具有上下左右转动、终端任意角度微调能力。见图1。

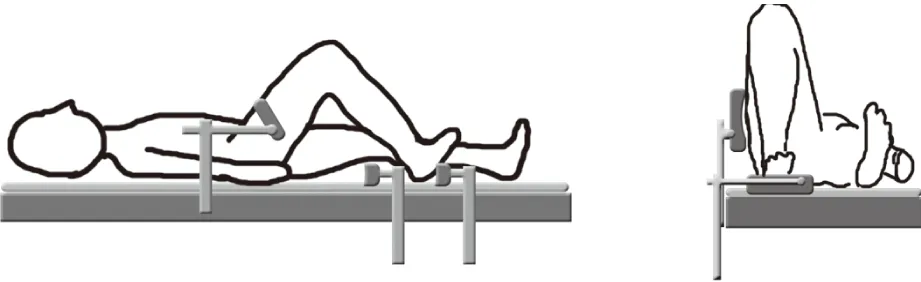

1.2.2.2 安装方法 患者仰卧于手术台上,在消毒铺巾之前进行支架的调整安装。首先,在患侧大腿根部外侧安装第一个支架,将大腿固定在中立位。其次,调整第二个支架在手术床上的位置,使患膝稳定地处于90°屈膝位。最后,调整第三个支架的位置,使患膝稳定地处于极度屈膝位。见图2。

1.2.2.3 调整方法 行90°屈曲位操作时,患肢足底踩踏于90°挡板上,大腿外侧支撑到位,此时只需二助单手扶住即可获得满意的稳定性。在屈膝位和伸直位之间变换时,只需改变落脚点即可。在极度屈膝位时,由于大腿外侧支撑仍有效,二助仅需扶住小腿,并适当外旋配合操作,无需顾虑是否发生侧翻。

图1 改良组配式下肢辅助固定支架组成图

图2 改良组配式下肢辅助固定支架装配图

1.3 评价指标 手术医生对体位安放的满意度、手术时间、手术医生上台人数、患者术后并发症情况。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 17.0软件进行统计分析,计量资料采用t检验,计数资料采用U检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

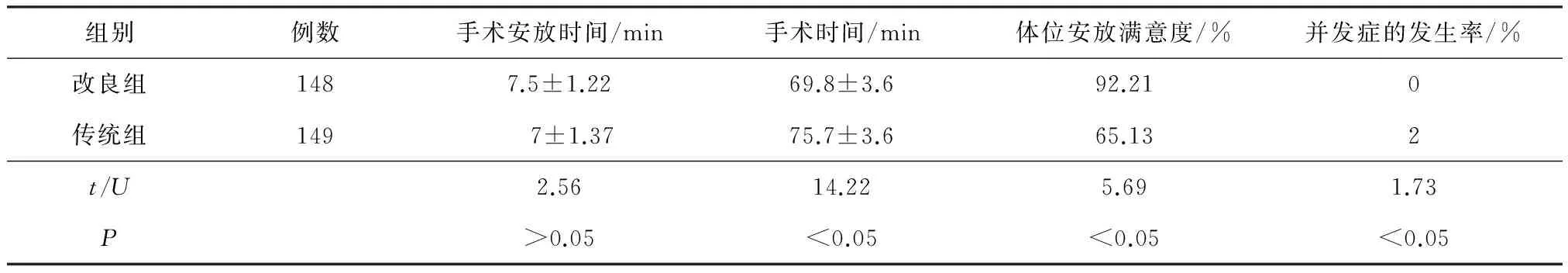

两组患者手术安放时间、手术时间、医生对体位安放的满意度及并发症发生率比较 见表1。

表1 两组患者手术安放时间、手术时间、医生对体位满意度及并发症发生率比较

组别例数手术安放时间/min手术时间/min体位安放满意度/%并发症的发生率/%改良组1487.5±1.2269.8±3.692.210传统组149 7±1.3775.7±3.665.132t/U2.5614.225.691.73P>0.05<0.05<0.05<0.05

3 讨论

术中体位管理是手术室日常护理中的重要环节,良好的手术体位既要保证病人的安全,也要满足医生对不同手术操作的要求[2]。手术室护士只有在对手术过程全方位熟悉的情况下,才能安放好医生和患者满意的体位。传统的人工全膝置换手术体位的固定是由三助医生站在主刀医生侧,调控着患者患肢的曲膝度,以便于主刀医生操作,特别是右侧患肢手术时,严重影响主刀医生右手空间的发挥。而改良组配后的人工全膝置换手术体位的固定,充分利用手术床的基本附件进行设计的辅助固定装置,除了无需增加额外成本外,还替代了三助医生的操控功能,扩大了主刀医生的手术操作空间,提升了术者操作便利性,在术中能够独享患侧头端站位和尾端站位,同时,在危险操作中,比如摆锯截骨、假体安装等幅度较大操作时,亦不用担心肘部会碰撞助手而导致人为的操控失利,从而获得更好的稳定性,避免因操作误差导致手术失败。

阎承奎[3]曾对关节炎术后影响因素进行研究,发现手术时间与术后感染的发生率有密切关系。改良组配式下肢辅助固定装置在临床人工全膝置换手术应用中,由于减少了上台的手术医生,也由此减少需要更换手术位置的次数,明显缩短了手术时间,减少手术时的出血量,从而降低了手术感染的风险;另一方面,由于手术体位固定稳妥,手术时间缩短,意味着在层流手术室有限的前提下(尤其是基层医院),可以开展更多的膝关节置换术;加之该装置的应用可以节省一位手术助手,使轮换上台恢复体力成为可能,省下上台医生人数,可以有更多的时间与病房病人沟通,从而提高手术室的周转率和医疗资源的利用效率。

[1] 王临芳.人工全膝关节置换术手术切口感染的危险因素分析[J].中国消毒学杂志,2014,31(8):886-887.

[2] 李岚.单下肢悬空体位在单髁膝关节置换手术中与传统平卧位的对比研究[J].护士进修杂志,2015,30(9):845-846.

[3] 阎承奎,李正维,刘安伟.全髋关节置换术治疗DDH继发骨关节炎的近期疗效观察[J].实用骨科杂志,2010,16(9):648-650.

徐贞珍(1967-),女。浙江湖州,本科,副主任护师,护士长,从事手术室管理及护理工作

R472

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2016.07.021

2015-11-10)