从“照葫芦画瓢”到“意义建构”

——以“画平行线”为例谈数学操作技能的教学

□颜君敏

从“照葫芦画瓢”到“意义建构”

——以“画平行线”为例谈数学操作技能的教学

□颜君敏

数学操作技能的学习不应简单地模仿与训练,而要追求理解,理解是变机械模仿为有意义操作的杠杆。本文从反思一次失败的教学经历入手,探寻数学操作技能教学的本质,将技能教学的过程看成深刻理解概念的过程,促学生主动建构,从而让数学操作技能教学充满探索情趣,在操作活动中帮助学生发展心智技能。

数学操作技能 理解 建构

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:“知识技能”是学生发展的基础性目标,又是落实“数学思考”“问题解决”“情感态度”目标的载体。因此,教师在数学知识的教学中,特别注重学生对所学知识的理解,体会知识之间的关联。但对于小学数学教学内容中的“数学操作技能(特指度量、作图等技能)”方面的知识,教师在平时教学中会一带而过,多数教师认为技能无非就是“手艺活”,只要在教师讲解、演示、示范操作的基本程序和步骤后,学生模仿操作并不断地操练,肯定能学会。笔者曾经上过“画平行线”(浙教版)这个内容,当时采用了“示范讲解—模仿操练—强化练习”的教学形式。

一、案例呈现

【教学内容】画平行线

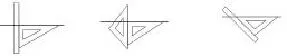

教师请同学们先看书,看看书上是用什么方法得到一组平行线的,接着教师给学生总结出了三个步骤:一对(画哪条线的平行线,三角板的一条边就与那条线重合;二抵(用另一块三角板抵牢这块三角板的一条边);三移(左手按住一块三角板,右手移动另一块三角板,画线)。接着,教师让学生自己去实践,反复地练习。

教师给学生总结的步骤非常清晰,但有相当一部分学生还是按照原先的经验去画(直接拿一块三角板估计着画),让他用两块三角板配合画,学生不知道该怎么办。还有一部分学生会解决图1中的问题(如图1),但已知直线的位置变了,他就手足无措了。特别当已知直线换了方向(如图2),尺在学生的手中要转好几次,才好不容易放对位置;有的学生放了一块三角板,另一块三角板又不知道该放哪儿了。于是,教师只能够再加强练习,教学时效性较低。

过直线外一点画出与直线l平行的线。

图1

图2

二、观点与思考

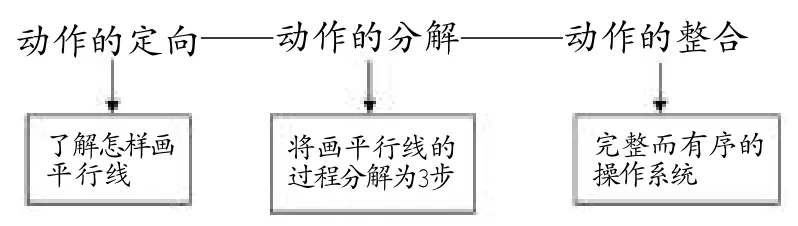

为什么简单的几个步骤学生没有很好地掌握呢?仅仅是归结于学生动手能力差吗?反思自己当时的教学过程,整个教学环节是按照这样的程序来操作的:

在这样的程序下,学生更多的是“照葫芦画瓢”,他们不知道两块三角板的用途,整个学习过程就如同解读操作说明书,学生的思维活动基本停留在记忆程序,并在程序操作的浅层次的水平上。虽然,经过大量的练习学生能形成画平行线的技能,但这样的低效课堂不是我们追求的。笔者以为操作技能教学不能窄化为探究某一结论的程序式操作行为,我们需要对操作技能的内涵进行深入思考。

(一)操作的过程应该是智慧创生的过程

数学操作技能是指实现数学任务活动方式的动作,主要是通过外部机体运动或操作去完成的技能。它是一种由各个局部动作按照一定的程序连贯而成的外部操作活动方式。虽然就操作技能的最终呈现方式来说,很多过程是在无意识状态中完成的,但就其最初的心理过程来说,肯定是充满智慧的,绝对不是纯粹的肢体动作过程。

(二)操作的过程应该是深刻理解概念的过程

有效的技能教学离不开对概念的深刻理解,脱离对概念深刻理解的技能教学容易演变为简单的模仿、机械的训练。因此,在操作技能的教学过程中,教师要充分调动学生头脑中的相关概念,以知识的表象为支撑指导操作,从而提高教学效果。

(三)操作技能教学应该是主动构建的过程

根据建构主义的观点,任何数学知识,只有经过学生自己的感知、消化和改造,使之适应自己的数学认知结构,才能被理解和掌握。操作技能的教学同样不能简单地依靠模仿和操练,而应该让学生从自身已有的知识和经验出发,主动构建。

三、改进与实施

根据以上的认识,对“画平行线”一课再次作了教学尝试。

1.复习平移的特点(平移前后对应线段互相平行)。

2.尝试画直线l的平行线。

生:我是这样画的,用三角板的一条边贴住这条直线再往右移,移动到想要的位置就行了。

(多数学生同意,有学生表示有反对意见)

师:你们为什么不同意?

生:这样画,不一定平行,如果移歪掉就不平行了。

师:你们的意思是说这样画出的直线不一定与已知的直线平行,是吗?

生:可以量一量两条直线之间的距离,不相等就不是一组平行线。(学生在平行线之间画了几条线段,发现宽度不一样)

师:为什么用这种方法画出来的直线与原来直线不平行呢?(反思)

生:我知道了!三角板没有在做平移运动!

生:平移前后的对应线段是平行的,三角板没有做平移运动,所以画出来的直线与原来的直线不平行。

师:怎样能让三角板做平移运动呢?

生:老师,我会画。(该生把教师的三角板沿着黑板的边平移)

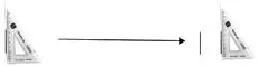

师:三角板沿着黑板的边为什么就能做平移运动?

生:刚好卡牢,就像轨道一样,就能平移了。

师:让尺子沿着轨道就能轻松平移了,在你们的本子上怎样给三角板安轨道呢?

生:用另一块三角板抵住,这样就能让三角板做平移运动了。

生:还可以用量角器抵,也可以用直尺抵。

生:另一把尺子就像是轨道,沿着这条轨道运动,三角板就能顺利平移……

师:调整直线的方向,你还会画吗?

生:

四、反思与体会

改进后的课堂,学生情绪投入,自己探究出了画平行线方法。学习不再仅仅是模仿,学生在学习过程中获取了丰富、深刻的数学体验,促进了思维的发展。上述的案例使笔者对“操作技能”教学有了进一步的认识。

(一)挖掘作图工具与作图之间的联系,促学生理解

《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出:在基本技能的教学中,不仅要使学生掌握技能操作的程序和步骤,还要使学生理解程序和步骤的道理。对于尺规作图,学生不仅要知道作图的步骤,而且要知道实施这些步骤的理由。也就是说,技能教学必须追求理解,如何让学生理解为何如此作图是我们要思考的首要问题。在第一次教学设计中,用语言和文字信息告诉学生操作的步骤和方法,学生不理解为什么这样操作。在第二次的设计中,深刻挖掘作图工具和作图之间的联系,引导学生洞悉画平行线的数学本质:实现画直线(线段)工具的平移,因为平移前后的线段互相平行。为什么要用两块三角板来画平行线呢?原来是为了让三角板平移,为了让三角板平移,需要给三角板搭建轨道,即用另一块三角板抵住(或用量角器抵),这样画出的直线与原来直线就平行了。理解“为什么这样做”,才能让机械模仿成为有意义操作。

(二)创设促使迁移发生的条件,促学生主动建构

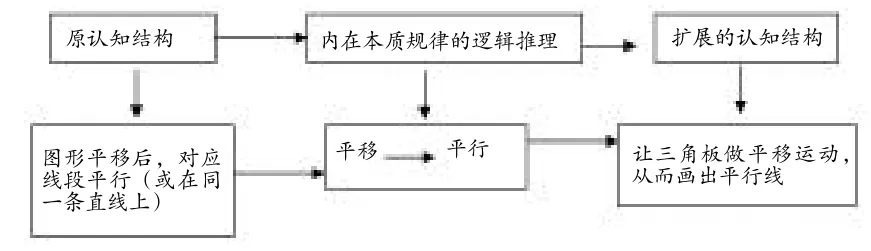

数学课堂教学过程实质上是教师引导学生运用原有的认知结构去探索新的知识结构的过程。“画平行线”这一知识结构如下:

如果善于抓住这一规律和本质,就能主动将旧知迁移至新情境中解决新问题。在第二次执教中,教师从整体上把握教材内容,从画平行线的方法中剥离出学生已具备的知识:平移前后对应线段平行且相等。因此把画平行线的新技能转化成了探究“怎样让三角板做平移运动”,学生调动起各种经验和技能,把黑板的凹槽当作轨道,进行平移。进一步优化,可以把另一块三角板、尺子、量角器等作为轨道,因此只需三角板的一条边与已知直线重合,另一边靠着轨道(另一块三角板、尺子等)平移就可以了。新技能无须多讲,已在学生心中生长建构。

(三)加强课堂信息的反馈,促学生掌握

大量经验告诉我们,学生即便理解了操作的原理或方法,但在操作中还是会出现“手低”情况。特别是由于小学生的年龄所限,在动作的精确度、连续性、协调性方面,经常会出现这样或那样的问题。这时应该让学生充分暴露自身的问题,从而帮助学生建立清晰的动觉,达到“自动化”的层面。上述“画平行线”案例中,即使用了规范的操作方法画平行线,一些学生还是会画出“不平行”的一组线。这时,教师引导学生相互交流,问题出在哪里?原来,在双手的配合上出了问题。然后,教师可以及时介入,做必要的示范:应先用右手用力按住三角尺,左手拿另一块三角尺轻轻靠上;之后,应用左手用力按住三角尺,右手轻轻移动三角尺;第三步,左手就可以放开三角尺,用力按住另一块三角尺,右手拿铅笔靠着三角尺的一边轻画直线。在整个过程中如果双手的用劲配合不佳,就极易使三角尺晃动,那画出的两条直线当然就不平行。教学中,教师要不断加强课堂信息的反馈,从而让学生达到“熟能生巧”的程度。

综上所述,操作技能教学中我们同样应该关注学生的思维,使学生由操作步骤的被动“执行者”转化为主动“探究者”,让课堂洋溢出生命成长的信息。

[1]蔡宏圣.发展:数学操作技能教学的应有之义[J].江苏教育,2007(7).

[2]余亚萍.着眼思路引导 拓展主动探究空间[J].小学数学教师,2005(1).

[3]曹培英.技能教学的方式可以多样化[J].人民教育,2007(5).

[4]刘加霞.技能的学习不是简单模仿与训练[J].人民教育,2007(2).

(浙江省金师附小荣光国际学校 321000)