滨州港附近海域水沙环境特征分析

左 军,严 冰,刘 涛,侯志强

(1.天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司,天津300452;2.交通运输部天津水运工程科学研究所工程泥沙交通行业重点实验室,天津300452)

滨州港附近海域水沙环境特征分析

左 军1,严 冰2,刘 涛2,侯志强2

(1.天津市北洋水运水利勘察设计研究院有限公司,天津300452;2.交通运输部天津水运工程科学研究所工程泥沙交通行业重点实验室,天津300452)

通过气象、水文、泥沙等实测资料和汇总已有研究成果,分析了滨州港海区水动力、泥沙环境和航道淤积情况特征。研究结果表明:(1)滨州港附近海域属不正规半日潮海区,潮流属于规则半日潮流,基本呈往复流形式运动;(2)波浪以风浪为主,常浪向ENE,强浪向ENE;(3)滨州港位于粉沙质海岸,正常天气条件下水体含沙浓度较低,大风天泥沙运动活跃,含沙量较高,-6 m等深线处底层含沙量可达为5 kg/m3以上;(4)滨州港外航道淤积的主要泥源为风浪和潮流作用下滩面泥沙的搬运输移,2015年11月寒潮大风滨州港外航道平均淤积厚度约1.8 m,最大淤厚达4.0 m。

滨州港;水动力;泥沙;航道淤积;粉沙质海岸

根据《滨州港总体规划》[1],滨州港将形成以海港港区为核心,套尔河港区、大口河港区为补充的“一体两翼”港口总体发展格局。其中,套尔河港区规划建设1 000~5 000 t级泊位150个左右,设计年通过能力5 000万t以上;大口河港区规划建设大口河东岸及鲁北运河1 000~3 000 t级泊位20个,设计年通过能力500万t;海港港区规划建设各类泊位120个,形成深水码头岸线42.5 km,港口用地约57.5 km2。目前,海港港区现有500~3000 t级泊位10个,3万t级码头2个,引堤约14.6 km,已建成3万t级航道,航道总长约17.5 km,0+ 000~0+946段航道走向203.60°~23.60°,0+946~17+500段航道走向244.50°~64.50°,航道有效宽度120 m,设计底高程-10.4 m(以当地理论最低潮面为基准面,下同)。

滨州港位于典型粉沙质海岸,其北侧紧邻的黄骅港建港较早,经历了严重的航道淤积,一度影响港口的正常运营。滨州港的建设、发展和运营必须密切注意泥沙淤积问题,掌握航道回淤原因与规律,因地制宜的采取有效措施,才能得以跨越障碍、发展壮大。因此,了解和掌握滨州港所在海域水文和泥沙环境特征是解决泥沙问题的基本前提。对滨州港的研究主要分为两个阶段。20世纪90年代主要针对套尔河港区的建设开展相关研究:黄世光[2]利用多年海图地形数据分析了套尔河湾海域及黄河改道后三角洲的冲淤演化规律,认为该海域5~10 m海域的坡度小于1/2 000,是平衡剖面海域的标志,小于1/500,是向平衡坡面发育的标志;蒋雎耀等[3]综合实地勘测资料,对河口的动力地貌特征、浅滩成因与演变趋势等进行了分析,并通过河口潮流物模试验,确定了整治拦门沙浅滩航道的工程方案,建议在河口处采用双堤环抱的掩护方案;王宗涛等[4]对套尔河成因以及港口航道建设过程中的若干资源保护进行了分析。随着海港港区的规划和建设脚步的加快,2007年以后又开展了新一轮的研究工作。郝品正等[5]利用分析计算的方法对外航道大风天泥沙骤於情况进行计算和分析;李金合等[6]通过卫星遥感影像分析了海港港区含沙量分布特征,认为高含沙水体可达-6 m等深线以远的区域;郝媛媛等[7]、李建伟[8]分别对滨州港海域沉积物特性进行了分析;徐有明等[9]采用数值模拟的方法分析了风暴潮对渤海湾西南岸贝壳堤岸滩的影响。本研究收集了大量实测资料,汇总已有研究成果,对滨州港水文和泥沙环境特征进行深入分析,为解决泥沙淤积问题奠定基础,也为其它相关研究提供基础资料。

1地质地貌特征

1.1地理区位

滨州港位于山东省北部,渤海湾西南岸(图1),处于京津冀和山东半岛两大经济发达地区的连接地带,距河北黄骅港约12 km,距东营港约90 km,距天津港约74 km,距曹妃甸港约79 km,既是环渤海经济圈与胶东半岛的交汇点,又是山东省对接天津滨海新区最近的口岸,是连接山东半岛城市群与中西部省市的桥梁,也是连接环渤海经济圈的主要枢纽,是鲁西北地区唯一的货物进出口岸,具有得天独厚的区位优势,已被山东省政府列入山东半岛港口群的重要组成部分,成为“环渤海经济圈”的关键一环、“半岛城市群”重要一翼和济南都市圈的主要成员。

图1 滨州位置示意图(2016年3月卫星影像)Fig.1 Position of Binzhou Harbor(satellite image in 2016.3)

1.2地质地貌特征

渤海湾西南岸是黄河尾闾多次摆动形成的粉沙淤泥质海岸。套尔河(徒骇河和秦口河交汇以后的入海河道)以西属于古黄河三角洲,套尔河以东至挑河之间属于1904~1926年黄河在这一带入海形成的近代三角洲,挑河以东则属于现代黄河三角洲的范围[2]。

公元1048年,黄河自马颊河以北地区入渤海的古河道,由于携带大量泥沙入海,形成了大口河三角洲。此后,本区海岸经过两次大的侵蚀过程。公元1128年,黄河改道南迁以后,由于本区海岸带的河流输沙锐减,海洋动力作用相对加强,古三角洲被冲蚀消散,海岸线逐渐夷平。第二次侵蚀发生在现代黄河三角洲形成以来,黄河入海流路东迁以后,本海域因沿岸输沙不足而进行调整,沿岸贝壳堤不断侵蚀后退,水下岸坡变陡。在侵蚀过程中,泥沙运动总趋势为由南向北的沿岸输移。本区海岸经过约800 a的废弃破坏,目前已进入废弃演变的老年期而逐渐趋于稳定。从2000~2014年多幅卫星遥感影像分析可见,滨州港海域附近岸线变化基本来自于人工围垦和工程建设,自然岸线在近20 a呈基本稳定趋势[10]。

2水动力环境特征

2.1风况

滨州港无长期实测风资料。黄骅新村气象站(38°16'N,117°51'E)距滨州港较近,约20 km,其数据具有代表性。据实测风资料统计,黄骅港地区全年以E、SW向风最多,S、NE向风次之,WNW向风出现的频率最少。大于6级大风的风向主要为NE~E向,出现频率为68.7%;从月季变化来看,夏、冬两季大风出现的次数较低,分别占全年的12.6%;而到秋季大风次数开始增加,大风天出现次数占全年的22.6%,春季(3~5月)大风天出现次数最多占全年的52%。春、秋两季是本海域大风出现频率较多季节,也是外航道出现严重骤淤的主要季节。强风向为NE~E,航道出现严重骤淤基本为这一风向造成。

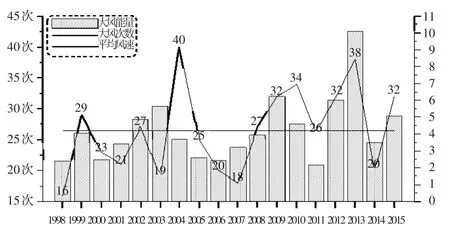

图2 6级以上大风年际变化(1998~2015)Fig.2 Number of winds more than strong breeze and the total wind energy(1998~2015)

本区大于6级风、连续作用4 h的大风出现次数有明显的年际不等现象,大风出现次数有多有少,临近年份变化幅度较大,没有明显的变化规律。近18 a(1998~2015),最多40次/a,最少16次/a。累年大风能量呈波浪状,约6 a出现一次大风年(图2)。

2.2潮汐

根据2006年9月~2007年8月为期一年的实测资料可知,本海区潮汐形态系数0.67,属于不正规半日潮海区。平均高潮位3.16 m;平均低潮位1.22 m;平均潮差1.94 m;平均海平面2.15 m。

工程海区极端高水位5.14 m;设计高水位3.58 m;设计低水位0.54 m[11]。

2.3潮流

根据2014年4月大、中、小潮实测资料,各站潮流形态系数在0.26~0.48之间,平均为0.33,小于0.5,滨州港海域潮流属于规则半日潮流。本海域潮流流速较小,涨、落潮段平均流速分别为0.36 m/s和0.34 m/s,涨潮段流速略大于落潮段;涨潮最大流速0.93 m/s,流向为246°,落潮最大流速0.67 m/s,流向为89°;涨、落潮流平均历时分别为6 h 8 min和6 h 15 min,涨潮流历时略小于落潮流历时。从总的趋势上看,本海域潮流基本呈往复流形式运动,外海涨潮流向基本呈东西向,落潮流相反,近岸水域受岸线和地形约束,流向有所偏转,外海流速略大于近岸流速。

2.4波浪

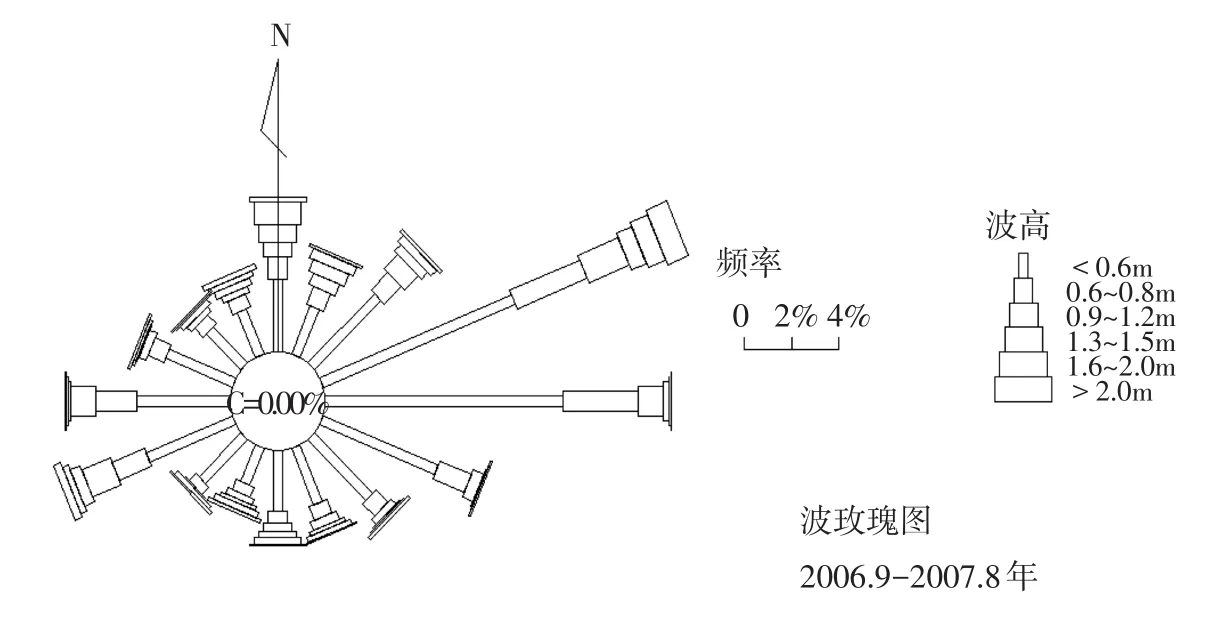

2006年9月~2007年8月港区附近约-6 m水深处波浪观测资料表明,该海域常浪向ENE,频率为16.22%,次常浪向E,频率为14.54%;强浪向ENE,H4%>2.0波高的频率为0.94%。次强浪向为WSW,H4%>2.0波高频率为0.33%。渤海湾为半封闭的内海,外海大浪不易传入,波浪以风浪为主,其变化规律主要受海面风场的变化规律控制。1月份N向浪偏多,6月份SE向浪偏多,其余各月均以E到NE向浪居多;6月、7月、8月、9月波浪较小,8月份波浪最小;3月、10月、11月、12月份波浪多发。

图3 -6 m水深处波浪玫瑰图Fig.3 Wave rose diagram at the position of-6 m

3泥沙环境特征

3.1滩面底质粒径分布特征

2009年5月对海区表层沉积物进行了调查取样分析,取样范围自0 m等深线向外至-14 m等深线。滨州港滩面泥沙中值粒径存在两个特点:一是近岸相对较粗、外海相对较细,近岸区域多为0.04~0.06 mm粒径的分布区,外海则多为0.02~0.004 mm粒径的分布区;二是东部较粗、西部较细,东部粗颗粒(0.04~0.06 mm粒径)分布面积明显大于西部。

从2006年黄骅港海域底质调查的平均中值粒径来看,也表现出东侧泥沙颗粒粗于西侧,这与渤海湾泥沙北部为淤泥质海岸、南侧为粉沙质海岸,泥沙颗粒整体上呈自北向南逐渐变粗的分布规律一致。黄骅煤港航道以东泥沙明显粗于航道以西,航道以东(滨州港与黄骅港之间)平均中值粒径0.038 mm,航道以西平均中值粒径0.02 mm。粒径最粗的区域在套尔河口北侧与大口河南侧0~5 m近岸区域,中值粒径最大达0.04~0.6 mm,由此向西北方向呈由粗而细的变化趋势,最细处泥沙中值粒径在0.01 mm以下。套尔河口附近至南排河口附近,泥沙D50<0.01 mm粒级的泥沙百分含量呈规律性的增长趋势,自9.4%增至43.07%,航道南侧细颗粒的平均百分含量为13.16%,航道的北侧细颗粒百分含量为34.83%,相差21.67%,从各断面细颗粒沙泥百分量变化趋势看,也明显表现出上述特征,航道南侧细颗粒泥沙的平均百分含量由9.4%,增至21.50%;航道北侧细颗粒百分含量由28.20%增至42.30%,相差幅度较大。

3.2含沙量

(1)正常天含沙量。

2014年水文全潮测验资料显示,滨州海域水体含沙浓度平面分布,基本呈现近岸低远岸高的分布规律。-15 m等深线附近平均含沙量在0.074 kg/m3左右,-10 m等深线附近平均含沙量在0.065 kg/m3左右,-7 m等深线附近平均含沙量在0.045 kg/m3左右。涨、落潮含沙量差异不显著。大潮和中潮含沙量大于小潮含沙量,平均含沙量分别为0.072、0.077和0.04 kg/m3。大潮最大含沙量0.133 kg/m3,中潮为0.147 kg/m3,小潮为0.062 kg/m3。

(2)大风天含沙量。

大风天海况恶略,含沙量观测困难,相关资料尤为宝贵。2008年1月11~13日滨州港海域发生一次大风过程,历时48 h,风力为6~7级,阵风8级,最大风速16 m/s,对应风能相当于10 a一遇。大风过程中在-2 m、-6 m、-10 m等深线分别对波浪、底部(床面以上0.5 m)含沙量进行了观测。随后,1月15日又进行了大风后含沙量追测。根据以上资料[12],此次大风天气含沙量呈现如下几个特点:

(a)大风天含沙量较正常天气条件明显增大,整体上呈近岸向外海逐渐递减的趋势。在大风天期间,底部最大含沙量-2 m处为5.27 kg/m3,-6 m处为5.11 kg//m3,-10 m处为4.43 kg/m3;在风速较大的1月12日0:00至1月13日12:00的36 h时段中,底部平均含沙量-2 m处为3.37 kg/m3,-6 m处为2.93 kg/m3,-10 m处为2.75 kg/m3。

(b)含沙量与波浪强度密切相关,波高越大,底部含沙量越高。当波高小于0.5 m时,-6 m、-10 m处底部含沙量一般在1.5 kg/m3以下,-2 m处一般在2.0 kg/m3以下;当波高达到2.0 m时,-2 m、-6 m处底部含沙量一般在4.0 kg/m3以上,-10 m处在3.0 kg/m3以上。

(c)底部最大含沙量出现的时刻滞后于最大波高出现的时刻6~13 h。-2 m水深,最大波高(Hmax)3.59 m,周期4.64 s,发生在12日4时,底部最大含沙量出现在12日11时;-6 m水深,最大波高3.54 m,周期5.32 s,发生在12日2时,底部最大含沙量出现在12日8时;-10 m水深,最大波高5.97 m,周期5.39 s,发生在12日1时,底部最大含沙量出现在12日14时。

(d)风速减弱,波浪快速减小,底部高含沙量依然要维持较长时间,该现象离岸越近越为显著。1月12日14:00~22:00,-2 m水深处波高从2.29 m衰减至0.75 m,底部含沙量没有减小趋势,平均3.2 kg/m3左右;至13日7:00,底部含沙量仍在基本维持这一水平;此后底部含沙量开始逐渐降低,至13日14:00,减小至1 kg/m3左右。

(e)大风天后追测水域(-2~-10 m)平均含沙量为0.34 kg/m3;垂线平均含沙量沿航道轴线向外海逐渐递减的分布,-2~-6 m水域垂线平均含沙量0.54 kg/m3,-6~-8 m水域垂线平均含沙量0.32 kg/m3,-8~-9 m水域垂线平均含沙量0.23 kg/m3,-10 m水深处垂线平均含沙量0.18 kg/m3。

图4 大风天不同水深处底部含沙量变化过程Fig.4 Suspended sediment concentration near bed during the strong wind weather

3.3泥沙来源

滨州港海域泥沙来源主要河流径流下泄泥沙、岸滩侵蚀泥沙和滩面当地掀沙三方面。

(1)河流径流下泄泥沙。

滨州港河口港区位于套尔河口外。1976年以来,由于黄河人工改道改走清水沟流路,套尔河与黄河来源的泥沙断绝,而由徒骇河与秦口河交汇后入海。秦口河为黄河决口冲成的自然潮汐通道,基本无泥沙下泄;徒骇河由于其本身水量不大,加以近年来上游持续建闸,每年进入套尔河干流的沙量不足45万t,进入外海的泥沙量则更少。

根据遥感影响分析[6,10],套尔河口水域含沙量明显高于其他区域,原因在于套尔河口下泄泥沙主要在河口附近落淤,并经长时间沉积形成大片粉沙质浅滩,在风浪作用下,该区域高含沙量范围较大。通常,表层含沙量可达0.2~0.5 kg/m3,其影响范围可达-2 m等深线附近。在较大风的作用下,潮流、风生流、波生流以及风增水作用叠加在一起,可能会形成比较复杂的向外水流或环流,携带泥沙向外输运,可达-5 m等深线附近或更远,可对航道淤积产生一定程度影响。

(2)海岸侵蚀物质输移入海。

近几十年来,滨州港海域岸线主要以冲刷为主,冲刷侵蚀后形成的泥沙颗粒,一部分就近堆积于海岸附近;另一部分,特别是滨州港北侧近岸泥沙在风浪和落潮流的作用下,沿防波堤向外海输送,成为外航道淤积的部分泥沙来源。

(3)滩面当地掀沙。

在大风条件下,较强波浪掀起大量滩面泥沙,随潮流涨、落反复搬运,较长时间内以悬移质形态存在,而当波浪动力和潮流流速减弱时,水体中的悬沙含量将处于超饱和状态,引起落淤,特别是在水流跨越航道过程中,由于水动力减弱,泥沙可迅速沉降,造成航道短期强淤。

综合来看,滨州港外航道淤积的主要泥源为风浪和潮流作用下滩面泥沙的搬运输移,近岸侵蚀泥沙和套尔河口下泄泥沙亦将对航道淤积产生一定影响。

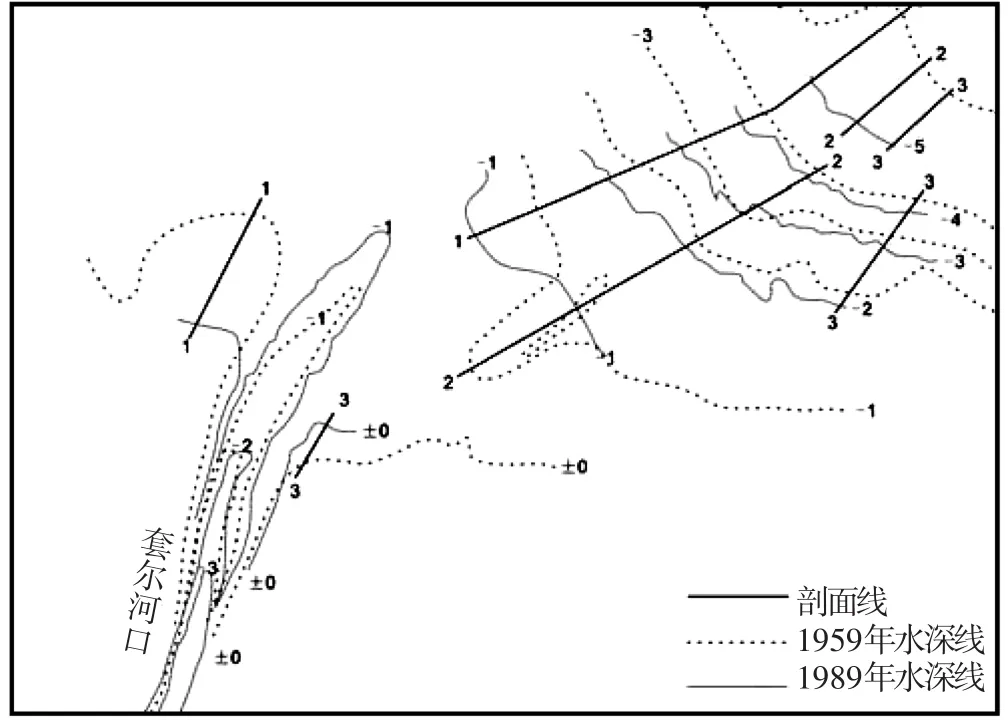

3.4岸滩演变情况

据1959~1989年的历史海图地形比较(图5),30 a间水下各等深线均微冲,河口西南部冲幅明显大于西北部。同时河口附近深槽也向海推进并展宽,表明海洋动力在近期岸滩演变中起主导作用。30 a间,-5 m线向岸推进1.5~2.1 km,年均向岸逼近50~70 m;河口口门西侧0 m等深线冲刷较强,其向岸推进距离为2.3 km,年均76.7 m,为本区向岸推进最大值;口门东侧0 m等深线线则表现为淤积,淤进幅度为750 m,年均25 m。

图5 1959~1989年水深对比图Fig.5 Topographies in 1959 and 1989

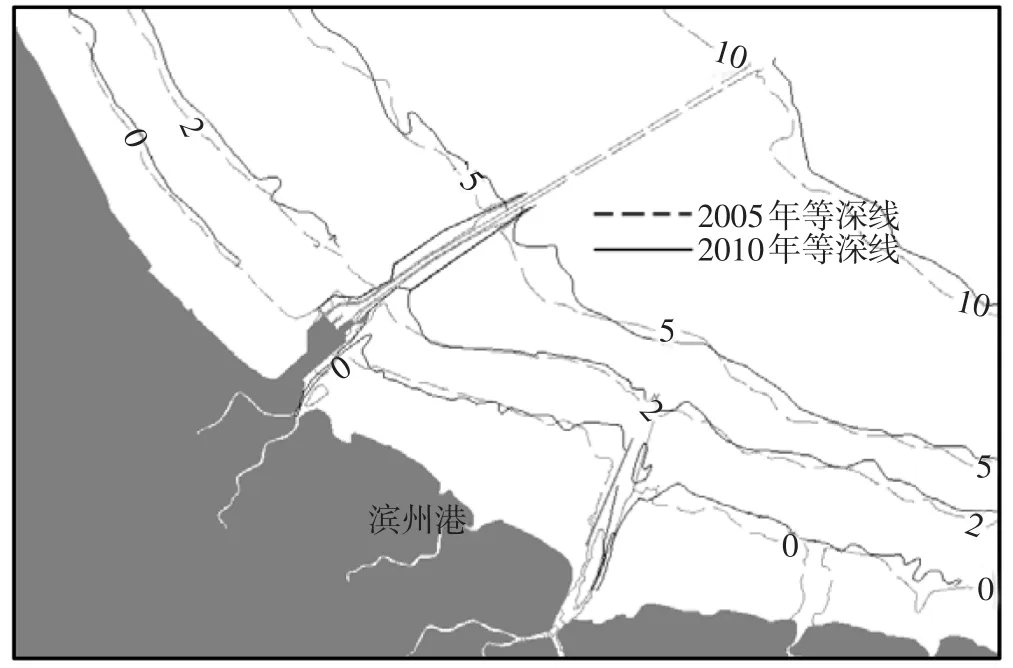

据2005~2010年的历史海图地形比较(图6),近年来滨州港海域等深线无论从形态还是位置均达到一定的一致性,岸滩冲淤基本呈动态平衡趋势。

图6 2005~2010年水深对比图Fig.6 Topographies in 2005 and 2010

4航道淤积情况

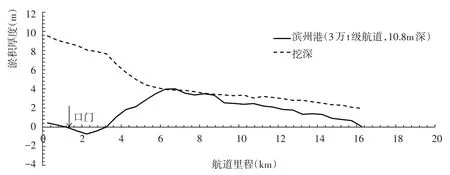

2015年11月5~7日滨州海域经历了一次寒潮大风过程。6级以上大风共持续48 h,其中6级大风持续7 h,平均风速为11.6 m/s;7级大风持续27 h,平均风速为15.6 m/s;8级大风持续14 h,平均风速为17.7 m/s。本次大风初始风向为E,后转为ENE,最后转为NE向,其中E向持续25 h、ENE向持续14 h、NE向持续9 h。从风能量上看,本次大风重现期约为25 a一遇。此次大风对滨州港3万t级航道航造成了严重的淤积(图7),淤积分布特征有:

(1)整条外航道均有大量泥沙回淤,整个外航道平均淤积厚度约1.8 m;

(2)6.25~8.75 km航段航道基本消失,最大淤强4.0 m,发生在口门外约5.5 km位置;

(3)口门外1.5 km范围内航道发生冲刷,最大冲刷深度约0.71 m,平均冲刷深度0.38 m;

(4)口门以内淤积相对较少,淤积厚度基本在0.5 m以内。

与滨州港紧邻的黄骅港,其外航道淤积也主要来自大风淤积,特别是向岸大风。有记录以来,大风淤积几乎均为E~NE向大风造成,每年较为明显的大风淤积次数平均为7次,淤积量均较大。2003年10月大风重现期为45 a一遇,黄骅港外航道最大淤强达3.5 m,部分航段几乎消失。与之相比,仅在25 a一遇大风作用下滨州港口门外局部航道就能淤平,从一定程度上表明,滨州港所在位置泥沙环境比黄骅港更为严峻,应密切注意泥沙淤积问题。

图7 滨州港2015年11月大风作用下航道淤积Fig.7 Channel siltation of Binzhou Port during strong wind in November 2015

5结论

本文收集大量实测资料,汇总已有研究成果,对滨州港水文和泥沙环境特征进行了深入分析,主要结论有:

(1)滨州港位于山东省北部,渤海湾西南岸,所在海岸为粉沙质海岸,泥沙运动活跃。

(2)所在海域属不正规半日潮海区,平均潮差1.94 m;海域潮流属于规则半日潮流,基本呈往复流形式运动,外海涨潮流向基本呈东西向,落潮流相反,潮流流速较小,涨、落潮段平均流速分别为0.36 m/s和0.34 m/s。

(3)本海域常浪向ENE,次常浪向E,强浪向ENE,次强浪向为WSW。波浪以风浪为主,其变化规律主要受海面风场的变化规律控制。3月、10月、11月、12月份波浪多发。

(4)滨州港滩面近岸相对较粗、外海相对较细,东部较粗、西部较细。

(5)正常天气条件下水体含沙浓度较低,基本呈现近岸低远岸高的分布规律。-7~-15 m等深线附近平均含沙量在0.045~0.074 kg/m3间变化,涨、落潮含沙量差异不显著。

(6)大风天含沙量较正常天气条件明显增大,整体上呈近岸向外海逐渐递减的趋势;含沙量与波浪强度密切相关,波高越大,底部含沙量越高;底部最大含沙量出现的时刻滞后于最大波高出现的时刻6~13 h。

(7)滨州港外航道淤积的主要泥源为风浪和潮流作用下滩面泥沙的搬运输移,近岸侵蚀泥沙和套尔河口下泄泥沙亦将对航道淤积产生一定影响。

(8)2015年11月寒潮大风对滨州港3万t级航道航造成了严重的淤积,外航道平均淤积厚度约1.8 m,最大淤强达4.0 m。

滨州港位于粉沙质海岸,紧邻黄骅港,其泥沙环境较黄骅港更为严峻,应密切注意泥沙问题,深入开展相关研究,掌握航道回淤原因与规律,因地制宜的采取有效措施。

[1]董少伟,齐越.滨州港总体规划(2011-2030年)[R].北京:交通运输部规划研究院,2012.

[2]黄世光.套尔河湾海域泥沙冲淤特征——兼论黄河改道后三角洲的冲淤演化[J].海洋与湖沼,1993,2,4(2):197-204. HUANG S G.Erosion and accumulation in the adjacent area of the Taoerhe bay-with emphasis on erosion⁃accumulation of the Huanghe river delta after its shifted course[J].Oceanologiaet Limnologia Sinica,1993,2,4(2):197-204.

[3]蒋雎耀,冯学英,吴明阳.套尔河河口拦门沙浅滩航道的整治研究[J].水道港口,1994(1):20-27. JIANG J Y,FENG X Y,WU M Y.Study on channel regulation of sand bar at the estuary of Taoer River[J].Journal of Waterway and Harbor,1994(1):20-27.

[4]王宗涛,冯怀珍,邱建立.关于套尔河成因以及滨州港建设的几个问题[J].海洋通报,1995,14(3):81-85. WANG Z T,FENG H Z,QIU J L.Cause of formation of Taoer River and some problems in construction of Binzhou port[J].Ma⁃rine Science Bulletin,1995,14(3):81-85.

[5]郝品正,冯小香.滨州港外航道大风天泥沙骤淤沿程分布预报[J].中国港湾建设,2007(6):24-27. HAO P Z,FENG X X.Forecast method of progressive distribution for sudden sedimentation under heavy storm conditions in out channel of Binzhou port[J].China Harbour Engineering,2007(6):24-27.

[6]李金合,周振忠,张庆河.滨州港海域泥沙运动遥感图像分析[J].中国港湾建设,2007(2):5-8. LI J H,ZHOU Z Z,ZHANG Q H.Remote sensing image analysis of sediment movement in seas close to Binzhou port[J].China Harbour Engineering,2007(2):5-8.

[7]郝媛媛,冯小香.滨州港海域沉积物特性分析[J].水道港口,2009,30(3):164-169. HAO Y Y,FENG X X.Analysis on characteristics of deposit in the sea area of Binzhou harbor[J].Journal of Waterway and Har⁃bor,2009,30(3):164-169.

[8]李建伟.渤海湾西南部海域海底沉积物分布特征研究[D].青岛:中国海洋大学,2011.

[9]徐有明,王玉海.废黄河三角洲贝壳堤岸滩的风暴潮动力响应[J].海洋地质与第四纪地质,2015,35(6):25-32. XU Y M,WANG Y H.Hydrodynamic response of chenier coast to storm surges on the abandoned yellow river delta plain[J].Ma⁃rine Geology&Quaternary Geology,2015,35(6):25-32.

[10]刘涛,赵张益,严冰.滨州港海港港区5万吨级航波浪、潮流、泥沙数学模型试验研究报告[R].天津:交通运输部天津水运工程科学研究所,2016.

[11]张俊建.滨州港3万吨级散杂货码头工程工程可行性研究报告[R].天津:中交第一航务勘察设计院,2008.

[12]郝品正,冯小香.滨州港规划方案对黄骅港海洋动力条件和泥沙环境的影响分析评价[R].天津:交通运输部天津水运工程科学研究所,2008.

Hydrodynamics and sediment characteristics in the sea area of Binzhou Port

ZUO Jun1,YAN Bing2,LIU Tao2,HOU Zhi⁃qiang2

(1.Tianjin Beiyang Water Transport&Hydraulic Survey and Design Institute Co.,Ltd.,Tianjin 300452,China;2. Tianjin Research Institute for Water Transport Engineering,Key Laboratory of Engineering Sediment,Ministry of Transport,Tianjin 300456,China)

Based on the measured data of meteorological,hydrological and sediment data and the summary of the existing research results,the characteristics of hydrodynamics,sediment environment and channel siltation in Binzhou port were analyzed.The results show that the tide near Binzhou port is irregular semidiurnal tide,current is regular semidiurnal current and reciprocating flow.Wind wave is the dominant wave pattern,main direction of waves is ENE and direction of strong waves is ENE.Bizhou port is located in the silty coast.The suspended sedi⁃ment concentration is low under calm weather and is high under strong wind weather.The concentration near bed can reach to above 5 kg/m3at-6 m.The main source of channel siltation is the sediment transport under waves and current.The averaged deposition thickness of the outer channel is 1.8 m and the maximum thickness is 4 m.

Binzhou port;hydrodynamics;sediment;channel siltation;silty coast

TV 148

A

1005-8443(2016)04-0385-07

2016-04-20;

2016-05-17

国家自然科学基金资助项目(51209111)

左军(1982-),男,山东省人,工程师,主要从事港口航道与海岸工程研究。

Biography:ZUO Jun(1982-),male,engineer.