台湾电网级储能产业发展辨析

史美惠++毕少华

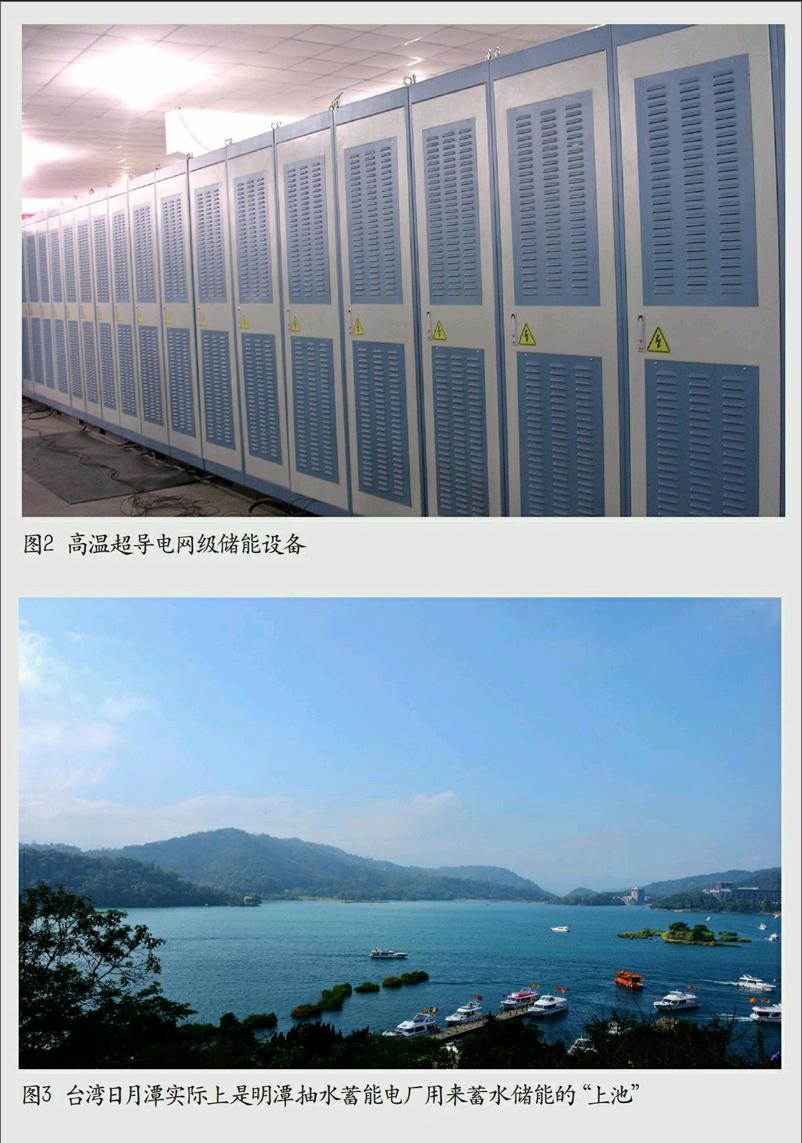

所谓储能,主要是指电能的储存,主要方式分为化学储能(如电池),电磁储能(如超导电磁储能、超级电容器储能等)和物理储能(如抽水储能、压缩空气储能、飞轮储能)三大类。

储能产业简述

可以采用反复充电的干电池,如镍氢电池,锂离子电池等是我们最熟知的储能器材,无论是手电筒、手机、平板电脑、照相机都离不开它。大功率场合一般采用铅酸蓄电池,主要用于应急电源、汽车、摩托车以及电厂富余能量的储存。

学过物理的人都知道,电感器本身也是一种储能元件,其储存的电能与自身的电感和流过它本身的电流的平方成正比。由于电感在常温下具有电阻,电阻要消耗能量,所以很多储能技术采用超导体。此外,电容器也是一种储能原件,其储存的电能与自身的电容和端电压的平方成正比。电容储能容易保持,不需要超导体。电容储能还有很重要的一点就是能够提供瞬间大功率,非常适合于激光器、闪光灯等应用场合。

飞轮储能、超导电磁储能和超级电容器储能适合于需要提供短时较大的脉冲功率场合,如应对电压暂降和瞬时停电、提高用户的用电质量,抑制电力系统低频振荡、提高系统稳定性等;而抽水储能、压缩空气储能和电化学电池储能则适合于系统调峰、大型应急电源、可再生能源并入等大规模、大容量的应用场合。目前唯一可以大规模解决新能源储能的技术是抽水蓄能,但是抽水蓄能电站建设必须有水源,而很多风电与太阳能丰富地区却往往是缺水地区。

近年来,由于风力发电和光伏发电等新能源产业的迅猛发展,有力地推动了电网级大容量储能技术的发展,在很大程度上解决了风力发电和光伏发电因四季风力变化、昼夜日照强度不同所带来的电力强度随机性、波动性问题,可以实现新能源发电的平滑输出,能有效调节新能源发电引起的电网电压、频率及相位的变化,使大规模风电及光伏发电方便可靠地并入常规电网。

尤其是对已经大量布局的台湾风电产业,因风力资源具有不稳定和间歇式的特点,风速时大时小,时有时无;此外,风力资源较大的后半夜又通常是用电低谷,因此虽然近年来风光电产业发展势头迅猛,但由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配等导致部分风电场风机暂停的现象一直广泛存在,“弃风”、“脱网”现象日益突出,不仅严重影响到风电场的经济性,更打击了风电投资的积极性。而储能技术的应用能够优化风电并网,可以帮助风电场输出平滑和“以峰填谷”。

储能技术可以说是新能源产业革命的核心,其作为提高电网柔性、提高本地电网消纳风电能力的关键技术之一,有着独特的优点。具体来说,储能的调峰调频能力强,响应速度快、信息化自动化程度高,方便电网调度;同时减少了备用机组容量,提高机组运行效率,减少温室气体排放。此外,储能的技术选择多、施工安装简便,施工周期也短,其产业巨大的发展潜力必将导致这一市场的激烈竞争,可快速成长为在全球有重要影响的新兴战略性产业,也将极大促进全球新能源的规模化发展。

如今世界各国和地区都在扶持储能产业。欧洲国家普遍都以补贴形式支持储能,德国从2013年5月起对光伏电站储能装置进行补贴,新储能装置补贴835美元/千瓦,升级采购原有储能装置补贴919美元/千瓦。德国还发起储能启动基金项目,筹集2.8亿美元用于投资储能研发。英国从2013年起,政府提供3324万美元自主开发电网级储能技术。意大利也对储能项目进行政府补贴。欧洲储能协会和欧洲能源研究联盟发布了电网规模储能技术路线图,为支持储能产业发展给出了高层次市场设计建议。美国部分州通过法案,规定公用事业公司要完成储能设备的采购和安装量,推动储能技术的研发和竞争。日本政府则对家用和商用电池储能系统提供专项补贴。

根据全联新能源商会和汉能集团2014年发布的《全球新能源发展报告》,显示2013年全球储能新增装机容量(不包括抽水储能和冰蓄能)达到208兆瓦;全球储能融资总额2013年达到38亿美元,是2012年的1.8倍。其中美国的融资额9.3亿美元,占全球融资总额的24.4%,中国大陆融资额1.7亿美元,约占4.5%。截至2014年3月24日,全球累计实施储能项目335个;预计到2020年,全球储能市场年度投资额达到47.4亿美元。

台湾储能产业发展环境分析

由于台湾能源大量仰赖进口,台当局近年推动能源自主,积极提高太阳光伏发电、风力发电、地热发电、海洋能发电等可再生能源供应比例,以持续降低对化石能源及核能依赖,对电网级储能技术的需求日益增加,开始积极鼓励岛内研究机构和企业投入相关科技研发,这不仅有助于智慧电网的运行,本身也正在形成规模庞大的产业。

基于台湾地理环境与电网需求条件等相关因素,在现有发展或商业化大型储能技术中,已发展出以水力储能方式为主的储能方式。以位于南投县水里乡明潭村(约在日月潭西方约3.5公里处)境内的大观发电厂为例,其原名为日月潭第一发电所,1928年动工建设,1934年7月完工发电,1948年改名大观发电厂。其主坝为混凝土重力坝,坝高48.5米,坝长91米,引水隧道长13,727米,进水口最大取水量44.45米3/秒,发电用水量41.53米3/秒;电站有效落差320米,共装设5台水轮发电机,总装机容量11万千瓦,年发电量约5亿千瓦时。二厂为抽水蓄能电厂(又称明潭抽蓄工程),1981年动工,1985年建成投运,总投资约510亿新台币,设有两条引水管道,每条引水管道包括引水隧洞、调压井、压力管道、岔管及支管。引水隧洞长度约3.2千米,洞内径6.8米,采用钢筋混凝土衬砌,在约2.2千米处采用钢管桥涵穿过头社溪河。电站厂房设于下池坝左岸山腹内,以日月潭为上池,水中游筑一坝为下池,上池水位748.48米(高)/728.00米(低),有效容量142.4×106立方米;下池水位448.50米(高)/428.00米(低),有效容量8.1×106立方米。共装6台抽水蓄能发电机组,其中包括6台可逆式水泵水轮机,总装机容量为265兆瓦,发电280兆伏安。

明潭抽水蓄能电厂隶属台电公司,机组平均年运行小时数为4092小时,年均启动次数741次/台,共有126名工作人员,除负责6台抽水蓄能机组外,还管理1台常规机组。从台湾电力公司总调中心可远方开启该厂的抽水蓄能机组,利用离峰时间剩余电能将低海拔处的明湖水库存水抽至高海拔处的日月潭中,至尖峰用电时再由日月潭放水发电来补充发电量的不足,可以有效提升电能价值。由于台湾实行两部制电价和峰谷电价,其最高电价与最低电价之比约为8.3:1,因此抽水蓄能电站在电力系统中的经济效益也十分显著。

总体而言,台湾岛内水资源丰沛,应有足够开发水力储能潜力,但由于水力储能需要的土地面积很大、建设时间长、初期建置成本高等缺点外,再加上土地开发所牵涉环保问题,故必须先期进行抽蓄水力储能可行性分析,以确保符合各方面需求。

依据美国能源部经验,欲消除电网因风力及太阳能上网的瞬间变化,需高反应速率储能装置,容量为电网上再生能源装置容量的8%~15%;另外,为消除每日作息活动造成的尖、离峰用电差异,需安装电网上再生能源装置容量约20%的储能装置。

以规划中的再生能源装置容量而言,太阳光电产生于用电高峰,不需削峰填谷,仅风力发电需此项储能设备,即使以2030年风力装置容量4.2吉瓦(1吉瓦等于1000兆瓦)来衡量,电网储能的需求仅大于336兆瓦,岛内现有的明潭及大观抽蓄发电厂已可满足。但若为稳定再生能源电力的瞬间起伏,以2030年4.2吉瓦风电及3.1吉瓦太阳光电衡量,岛内需要的储电设备约在584兆瓦至1吉瓦之间,目前尚无解决的方式与对应技术。

根据台湾工研院的调查分析,岛内储能方面的需求远小于欧美等发达国家,因此储能技术发展方向除应顾虑岛内储能需求与使用情境外,更应该思考是否可同时带动或是促进本地储能产业的发展,如此才能在未来储能产业上快速建立岛内的发展优势与领先地位。

目前抽蓄水力储电约占全球储电设施容量的99%,除此系统外,现今世界各国和地区储能系统发展方向仍在试验阶段,不论是机械能、电能、化学能等储能种类均被视为具有发展潜能的选项,但从可再生能源建设方式与地点分布及经济发展与既有产业优势观点上而言,目前较适合发展高技术层面的储能元件及电力管理系统,如预测技术、储能元件、控制技术以及负载管理技术等。

其中,适当的整合再生能源与储能技术将可帮助再生能源发展,增加再生能源市场占有率,进而有效利用地球资源并降低污染。另一方面,分散型微电网可独立运转或与电网相连接,如何进行微电网的频率调节、电压控制、功率分配、孤岛运转检出及电力品质保持等运转与控制技术是一大挑战,岛内相关研究机构已着手进行研究如何整合区域分散式电源的有效利用,除市电断电时可利用这些分散式电源,形成孤岛供电以提高供电可靠度外,另外可结合储能或电力电子相关技术,利用区域的分散式电源来提升电力品质,以及减少对电网的冲击影响,以有效排除大量使用再生能源发电系统所面临的技术问题。

台湾储能产业发展目标与策略

目前台湾储能关键技术开发主要目标在于:不仅有助于积极提高太阳光电、风力发电等再生能源供应比例,以再生能源极大化的思维,持续降低对化石能源及核能依赖之外,更可以发展成一种全球产业,争取未来商机协助岛内产业进行技术升级,在岛内建立相关技术自主能力,发挥以低成本创造高性能元件优势。并于未来藉由推动岛内储能相关新兴产业的建立,并成为上、中、下游整合的产业链,通过策略联盟方式与储能系统应用端进行结合,形成完整产业连结,开创具国际竞争储能产业。

建立台湾电网级储能系统控制的关键技术,未来再生能源装置量提升后,可发挥整合协调控制绩效,做最有效的管理运用,协助政府推动节能减碳政策,并带动储能系统产业的发展。藉由储能控制系统设计与开发,提升岛内储能产业与建立新型营运模式。通过建立验证实验室,提升产品与系统可靠性,并符合国际相关规范,促进岛内厂商的国际竞争力。台湾整体技术研发策略规划着重于金属空气液流电池储能系统和储能系统并联管理技术两项技术研发。

根据台湾工研院的分析报告,未来岛内技术电网级储能发展重点如下:

储能电池系统

目前在岛内投入储能电池系统研发领域内,主要为投入电网级金属空气液流电池与氧化还原液流电池技术开发,因而电池技术上的发展重点为:

(1)金属空气液流电池储能系统,包括高循环寿命空气电极及触媒技术、高能量金属电极与电解质开发技术、金属空气液流电池组设计及建立测试平台。

(2)氧化还原液流电池储电关键组件技术与系统,包括建立液流电池特性研究测试实验平台及标准,开发高效率的离子交换薄膜材料、电极等材料及制程技术,建立稳定性高活度电解液制备技术、电池堆的设计组装测试技术。

储能系统并联管理

目前岛内投入储能系统并网管理研发主要为再生能源领域研发、建置与电能管理平台部分,主要着重于电能管理相关控制技术,其研究重点包括:

(1)电能管理控制技术,包括市电并联与孤岛运转平稳无缝切换、再生能源高占比技术、负载管理及卸载策略的控制技术、能源最佳运转调度技术、微电网联络线控制技术。

(2)预测技术,包括太阳光电出力预测技术、风力发电出力预测技术、负载用电预测技术。

(3)储能并网转换技术,包括复合式储能电源转换技术、储能并网控制技术。

(4)电池管理技术,包括储能元件最佳化控制与管理技术、储能元件最佳化平衡控制技术。

相关技术发展现状

金属空气液流电池储能系统

(1)高循环寿命空气电极及触媒技术:包括已完成高效能的氧气还原触媒(二氧化锰)与氧气生成材料(NiFeLDH/ graphene)复合空气触媒材料制程开发,并进行相关材料与电化学性质分析;在10毫安/平方厘米充放测试条件下,空气电池的充放电效率可高于68%。目前正在进行碳电极材料表面改质,藉以提升其电化学活性,并进行其亲水性、循环伏安氧化还原、电极阻抗及电化学阻抗量测分析。改质后的碳电极材料于放电电流密度72毫安/平方厘米以下,工作电压仍可维持>1.0伏。

(2)高能量金属电极与电解质开发技术:完成金属电极制作与电化学性质分析(充放电测试),锌电极充放电(10毫安)效率目前可达50%。在离子液体(EMI-TSFI/AlCl3)电化学性能验证方面,通过前10次循环实验,其库伦效率均可维持在80%左右,但经过20次循环后其效率则衰退至<60%。

(3)金属空气液流电池组设计及建立测试平台:完成金属空气液流电池组设计,其主要技术特征包含环境空气的自然呼吸进气与电解液强迫对流供应,以实现可达成长效寿命的充放电操作的可行性验证。根据金属空气液流电池组测试需求,完成规划测试与验证平台,包括充放电机、充放电控制系统、电解质槽及循环热泵等。

储能系统并联技术

(1)微电网电能管理技术开发:已完成微电网电能管理平台的操作模式与相关控制的资料搜集,并完成微电网模拟系统的负载预测功能。

(2)储能系统控制技术开发:完成三相100千瓦高功率电网级并网控制双向直流转交流转换器功率电路,以及控制电路设计。功率电路分为直流转直流转换器,以及直流转交流转换器两部分,直流转直流转换器采隔离型设计,电池端电压范围为数百伏特;直流转交流转换器输出三相交流电压,采全数位化控制,具有市电并网、电压补偿功能及平滑再生能源输出功能。

(3)电池管理系统技术开发:已完成液流电池的参数筛选评估,包括全钒液流电池、锌/溴电池、锌/空气电池等。相关评估的参数包括电极、电解液、隔离膜、温度及热泵等。完成电池组电池管理系统设计,包括非消耗式多绕组变压器、主动式电位平衡器设计,管理系统功能包括电池电压、电流、温度监测以及单电池平衡等。

(4)储能示范场域规划:完成岛内一处储能示范场域规划,包括再生能源、负载与天气等相关历史数据搜集,并完成再生能源、负载与天气等相关历史数据资料的整理与分析。

推广应用成果

依台湾行政主管部门2012年9月3日核定的“智慧电网总体规划方案”核复意见,决定将电网级储能技术研发合并至“建置澎湖低碳岛专案计划”(推动期程2011年至2015年)中,提出加速建立澎湖整合集中试运转场域,以验证智慧电网效能。

目前岛内科技主管部门已选定澎湖作为整合型智慧电网示范场所,决定在此导入储能并网设备,提供岛内企业进行降低尖峰负载以及再生能源占比极大化的技术试验平台,希望通过此项示范模式,将可作为未来台湾智慧电网总体规划方案第二阶段的实施参考,并将其推广到所有离岛地区,以解决离岛发电成本高昂与电力品质不佳的困扰。

- 海峡科技与产业的其它文章

- 声音

- 数字

- 产业

- 动态

- 开拓进取甘奉献 科研创新报国情

- 透视台湾氢能与燃料电池产业