云南鲁甸6.5级地震次生特大地质灾害的特征及原因

王 宇,杨迎冬,晏祥省,汤 沛,张 杰

(1.云南省地质调查局,云南 昆明 650051;2.云南省地质环境监测院,云南 昆明 650216)

云南鲁甸6.5级地震次生特大地质灾害的特征及原因

王宇1,杨迎冬2,晏祥省2,汤沛2,张杰2

(1.云南省地质调查局,云南 昆明 650051;2.云南省地质环境监测院,云南 昆明 650216)

摘要:鲁甸6.5级地震造成特别重大灾害,所产生的次生地质灾害也达到了特大型。经过全面排查分析,地震次生地质灾害表现出6项特征:低震级大灾害、沿发震断裂密集分布、顺峡谷带状延展、近场地灾严重、散裂岩土体地灾高发、工程边坡崩滑多。形成这些特征的原因主要有以下几点:高原斜坡地带,活动断裂密集发育,地震能量沿断裂释放顺走向延伸远、垂直影响窄;峡谷纵横,谷坡陡峻,散裂岩体厚大,地质灾害易发,崩滑规模巨大;近场地震地面运动加速度大,震害强烈,向外延伸加速度值衰减较快,远场震害轻微 ;人类工程切坡、毁坏森林对地震次生地质灾害的产生有明显的影响。地震次生地质灾害应急排查主要应在近场区逐村排查,远场区采取有报再查的方式。

关键词:地震;地质灾害;断裂;地貌;溶塌体;鲁甸6.5级地震

2014年8月3日16:30,云南省鲁甸县发生6.5级地震,震中27.1°N、103.3°E,震源深度12 km。此次地震灾区最高烈度为Ⅸ度,造成617人死亡,112人失踪,3 143人受伤。地震触发了大量次生地质灾害,云南省国土资源系统迅速组织省内外18个单位558人组成65个排查组,开展云南省内地震地质灾害应急排查。共排查Ⅵ度以上烈度区及外缘涉及部分的615个行政村7 956个村小组,面积8 508 km2,发现和核实地质灾害点1 770处,其中新增点750处,占总数的42.37%。排查结果显示,此次地震虽震级不高,但地震次生地质灾害却达到了特大级,其特征和原因带来诸多启示。

1地震次生地质灾害特征

1.1 低震级大灾害

在云南既有地震灾害记录中,本次地震触发的次生地质灾害最严重。应急排查发现和核实地质灾害点1 770处,其中崩塌478处,滑坡1 081处,泥石流112条,不稳定斜坡70处,地面塌陷16处,地裂缝13条。共造成87人死亡,40 364户共计181 857人以及43.96亿元资产受地灾威胁。并产生了红石岩、甘家寨、王家坡等大型、特大型地质灾害。红石岩崩塌、滑坡为牛栏江红石岩段两岸山体发生崩塌、滑坡并形成堰塞湖,堰塞体方量约1 200万m3。直接影响上游会泽县两个乡镇1 015人、威胁下游鲁甸、巧家、昭阳三县(区)10个乡镇3万余人、2 200 hm2耕地及天花板、黄角树等水电站;甘家寨滑坡体积1 680万m3,掩埋、损毁28户房屋, 造成3人死亡、55人失踪,前缘公路上遭掩埋的排队等待塌方道路疏通的车辆及失踪人数不详;王家坡滑坡位于牛栏江右岸、红石岩堰塞湖区,体积228万m3,掩埋、损毁20户房屋,造成15人死亡、10人失踪。

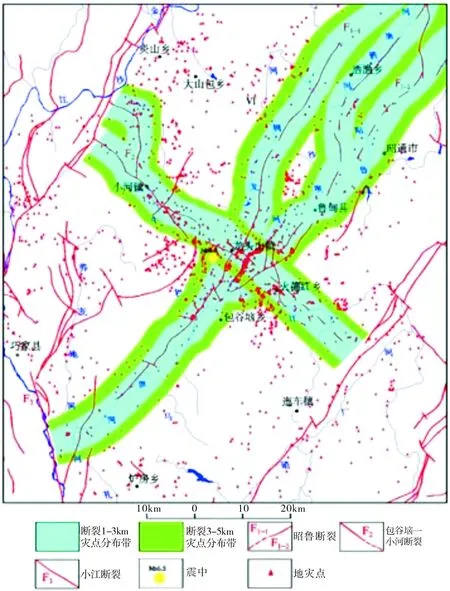

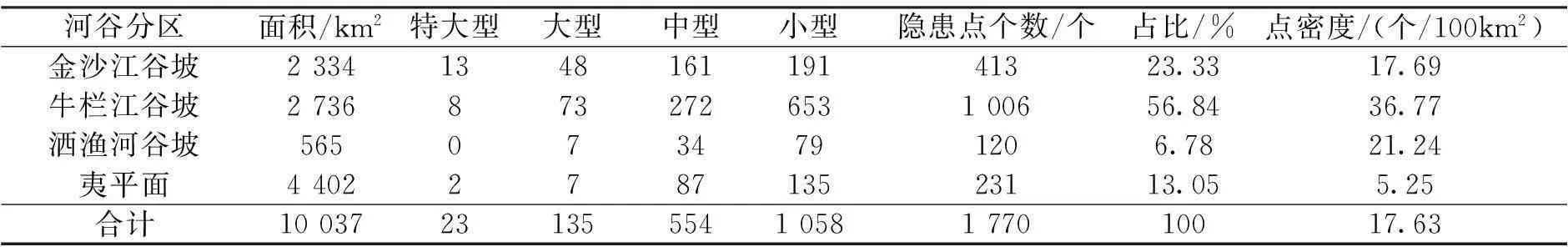

1.2 沿发震断裂密集分布

震区断裂交错发育,活动性强,地震频发。主干构造为南北向的小江断裂及与之相交的一序列次级断裂。小江断裂在云南境内是川滇活动地块和稳定的扬子地块边界,北起金沙江边的巧家县北,走向近南北[1],自东川小江村分东西两支,近平行向南延伸,最后交于红河断裂。呈左旋走滑运动,水平滑移速率±10 mm/年[2],1 500年来小江断裂云南段曾发生10多次6级以上地震。与小江断裂斜接的昭通—鲁甸断裂长约190 km,东北端从川滇交界的小林口附近向西南经彝良、昭通、鲁甸延伸至小江断裂。该断裂近期非常活跃,位于断裂中段的彝良县在2012年发生过5.6级地震,鲁甸地震则发生在断裂西南端,显示断裂活动有向西南迁移趋向。鲁甸地震的发震断层为北西向包谷垴—小河断裂,是昭通—鲁甸断裂的北西向次级走滑断裂(图1)。次生地质灾害沿发震断裂呈带状分布,尤其在断裂交汇处发育密集(图2)[3]。

图1 区域构造地质图

图2 沿发震断裂地质灾害点分布图

点/km2

从表1可以看出贴近发震断裂两侧次生地质灾害点密度远高于地震灾区平均密度,且大、中型地质灾害点越近断裂形成越多。

包谷脑—小河断裂3 km范围内次生地质灾害点共299处,其中小型点192处,中型点90处,大型及以上点17处,点密度0.56点/km2。3~5 km范围次生地质灾害点共149处,其中小型点103处,中型点37处,大型及以上点共9处,点密度0.54点/km2。

昭通—鲁甸断裂3 km范围内次生地质灾害点共388处,其中小型点260处,中型点107处,大型及以上共21处,点密度0.27点/km2。3~5 km范围内次生地质灾害点共185处,其中小型点143处,中型点36处,大型及以上点共6处,点密度0.17点/km2。

1.3 顺峡谷带状延展

滇东北地区,宏观上处于高原斜坡地带,属金沙江流域,江河纵横,中深切割,呈高山及中山峡谷地貌,江河间山顶和谷坡之上存在波状起伏的残存夷平面[4],镶嵌着昭通—鲁甸等山间盆地(图3)。最高点为西部巧家药山,海拔4 040.3 m,最低点为北部永善大兴镇金沙江边,海拔568 m,相对高差达3 472.3 m。震区大部分山高坡陡谷深,松散土石广布,人口密度大,人类对地形地貌改造强烈,河谷斜坡稳定性普遍差,崩塌、滑坡、泥石流多发[5]。

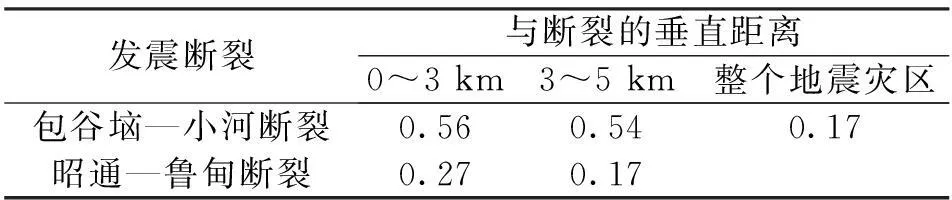

图3 不同地貌单元地质灾害点分布图

本次地震次生地质灾害沿江河峡谷两岸密集分布,而江河间夷平面上地质灾害分布较稀疏,特别是山间盆地区更少。大型、特大型地质灾害点主要分布于金沙江和一级支流牛栏江及其更次级支流峡谷区(表2)。

1.4 近场地灾严重

地震烈度Ⅸ度区主要涉及昭通市鲁甸县龙头山镇、火德红镇和巧家县包谷垴乡,面积90 km2;Ⅷ度区主要涉及昭通市鲁甸县龙头山镇、火德红镇、乐红镇、水磨镇,昭通市巧家县包谷垴乡、新店镇,曲靖市会泽县纸厂乡,面积290 km2;Ⅶ度区涉及昭通市鲁甸县、巧家县、曲靖市会泽县,面积约1 580 km2;Ⅵ度区面积8 390 km2,在云南境内的面积为6 548 km2,其余为川南、黔东北部分,本文未纳入数据统计。分区统计新增地质灾害

表2 不同地貌单元地质灾害点分布密度

点,Ⅸ度区97处、Ⅷ度区188处、Ⅶ度区192处、Ⅵ度区232处,Ⅵ度区外缘部分27处。新增点的分布密度随地震烈度从大到小急剧降低(表3)。

表3 地震烈度分区新增地质灾害点分布密度

新增大型和特大型地质灾害点主要在Ⅸ度区和Ⅷ度区。其中Ⅸ度区3处特大型、6处大型,红石岩堰塞湖、甘家寨滑坡、王家坡滑坡均位于该区;Ⅷ度区6处大型;Ⅶ度区发育1处大型点。新增地质灾害点在地震烈度大的区域造成人员和财产损失严重,Ⅸ度区造成76人死亡222间房屋损毁,Ⅷ度区造成11人死亡144间房屋损毁,Ⅶ度区造成188间房屋损毁,Ⅵ度区造成119间房屋损毁。

1.5 散裂岩土体地灾高发

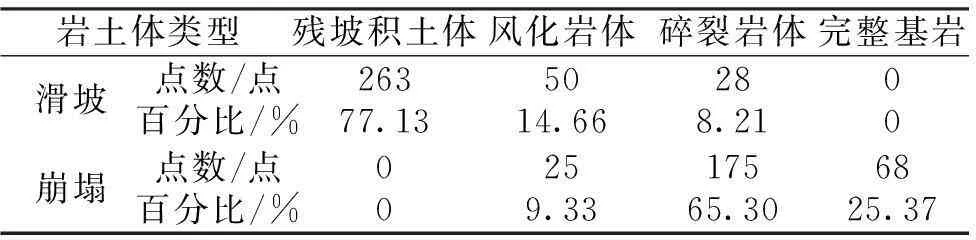

震区受南北、北东及北东东向断裂和梳状褶皱控制,元古界到中生界碎屑岩和碳酸盐岩地层呈条带状相间分布。二叠系中统峨眉山玄武岩组(P2β)大面积出露于中部。不同时代的凝灰岩、辉绿岩等火成岩体分布较多;第四系和新近系松散层主要分布于河谷、山间盆地及残存夷平面上,沿峡谷斜坡残坡积层、古崩滑体、溶塌体分布广泛。岩体普遍风化破碎,卸荷裂隙发育,易形成地质灾害。溶蚀垮塌堆积体,表面钙华敷面,貌似基岩出露,实则内为松散块石,钙华胶结,结构强度低,透水性强,不生根,易于崩滑。本次地震次生地质灾害,与岩土体类型关系密切,在新增的滑坡与崩塌点中,残坡积土体滑坡及碎裂岩体崩塌占比最大(表4)。由溶塌体形成的滑坡、崩塌有62处,主要分布于牛栏江及支流沙坝河两岸。

表4 滑坡、崩塌的岩土体类型统计结果

1.6 工程边坡崩滑多

人类工程活动对地震次生地质灾害的形成影响明显,排查发现227处次生地质灾害的成因涉及人类工程活动,主要为交通、水电、房屋等工程切坡及矿山采坑及采空区等,其中206处的成因包含切坡。通过调查统计地震次生地质灾害密集发育的昭巧公路、牛栏江沿岸公路40段边坡,坡高0~10 m的有19段,10~50 m的14段,大于50 m的7段。

2地质灾害特征的成因分析

2.1 地质环境决定

震区断裂密集发育,多为发震断裂。发震断裂不仅是地震波的来源,且相互交切的断裂面构成了地壳块体中的薄弱结构格架体系。发震时断裂对地表产生的破坏作用:①产生地震波并传递能量;②沿断裂产生错动并释放弹性应变能。由于断裂释放地震能量沿走向延伸远,烈度衰减缓慢,而垂直断裂影响范围窄,烈度衰减迅速。且断裂及影响带常为松散碎裂岩土体的分布带。因此,导致沿断裂地表破坏严重,建筑破坏、地震次生地质灾害呈带状密集延展[6]。

地质构造、地层岩性控制着地形地貌基本格局,山间沟谷主要沿活动断裂形成,高陡斜坡、悬岩峭壁常与断裂面关联。硬质脆性岩体多形成崩塌悬崖陡坡,软质柔性岩体、松散土石常形成滑动斜坡。孤突的山体和深切沟谷在波动场内有聚集能量的作用,可能使振动增幅,局部产生很高的水平加速度响应,从而导致岩土体被临空抛出,形成高位高速滑坡。峡谷斜坡高陡临空面发育,在地震作用下,易形成深长的同向后缘张裂面,并伴随有坡体的松弛乃至解体,产生溃散型的崩塌、滑坡[7],能量巨大,破坏力强。从红石岩、甘家寨、王家坡崩塌、滑坡地震前后的遥感影像对比,均可明显看出孤突山体、陡峻谷坡、冲沟切割、红石岩左岸古滑坡及公路边坡等控制和影响因素(图4、图5)。

图4 震前重大地质灾害形成区遥感影像图

图5 重大地质灾害遥感影像图

2.2 地震强度控制

震源、传播距离、场地条件对地震强度有重要影响。距离对地震强度的影响明确,地震动强度随着震中距增大而减小。赵永庆等根据云南境内实测强震加速度数据, 通过回归分析建立加速度衰减关系式,根据预测计算曲线,发生6、7级地震时,在震中距10~30 km内衰减幅度较小,之后急剧加大[8]。国内外大量的地震观测数据统计分析结果表明,在近场内基岩场地的加速度峰值大于土质场地;而在远场,土质场地的加速度峰值大于基岩场地[9]。鲁甸地震触发了60 余个强震台站,翼昆等对主震的强震记录进行处理后,分析了地震动的基本特征。与西部地区常用衰减关系对比,除震中附近台站外,外围台站的观测值均不同程度低于预测值,表明此次地震震源浅,近场和远场多为基岩场地,故震中地面运动加速度大,位于震中龙头山镇的强震台记录到地面运动峰值加速度高达948 Gal。对比2014年10月7日21:49发生的景谷6.6级地震,震中23.4°N、100.5°E,震源深度 5.0 km,近场主要为冲积平坝区,属土质场地,震中附近永平镇强震台记录到地面运动峰值加速度为627.6 Gal,仅为鲁甸地震的三分之二。所以鲁甸地震造成近场破坏强烈,最高烈度达Ⅸ度,但范围仅90 km2,向外延伸加速度值衰减较快,远场震害轻[10]。相应次生地质灾害也是近场强烈、远场轻微。

2.3 人类活动影响

震区人口密度298人/km2,森林覆盖率仅24.5%,人类活动对地质环境改造强烈。客观上山区建设工程切坡多,而切坡往往形成高陡临空面,挖掉了斜坡脚趾,破坏了原始斜坡的稳定性,加之支护不足或滞后,有的边坡震前已在蠕变,在地震作用下,更易发生崩塌、滑坡。对比景谷6.6级地震,共造成1人死亡、324人受伤,其中重伤8人。比较而言,景谷震中区为沉积平坝,地形平缓,人口密度仅39人/km2,森林覆盖率74.7%,人类活动对地质环境的改造较轻[11]。景谷地震次生地质灾害应急排查面积16 784.65 km2, 发现和核实地质灾害点917处,其中新增点109处,较鲁甸6.5级地震区轻微得多[12]。

3结论与建议

本文所得结论归纳为前两条,然后提出三条改进地质灾害应急排查工作的建议。

(1)在构造山地峡谷区,低震级地震也能触发

特大型地质灾害,地震次生地质灾害受活动断裂及地形地貌控制,沿活动断裂、峡谷、散裂岩土段密集分布,外围明显减少。

(2)地震次生地质灾害的发育程度,随着地震强度的降低而递减,主要分布在Ⅶ度及其以上近场区,到了Ⅵ度区点密度显著降低。

(3)地震次生地质灾害应急排查,宜先布置无人机在震中区沿发震断裂、峡谷、高陡斜坡区进行航拍,快速提供地质灾害隐患点解译影像图,野外排查组据此有的放矢地进行现场排查。

(4)经基层管理部门组织筛查,证明Ⅵ度区内地震次生地质灾害轻微时,不必逐村排查,宜采取有报必查、有疑再核的方式进行现场排查。

(5)严格管理、有效保护及合理利用地质环境是防灾减灾的有效途径。在经济活动中,应依法依规落实责任,切实防范地质灾害。

参考文献:

[1]云南省地质矿产局.云南省区域地质志[M].北京:地质出版社,1990.

[2]何宏林,池田安隆,宋方敏,等.小江断裂带第四纪晚期左旋走滑速率及其构造意义[J].地震地质,2002,24(1):14-24.

[3]王宇,晏祥省,杨迎冬,等.云南鲁甸“8.03”地震灾区地质灾害隐患应急排查报告[R].昆明:云南省地质环境监测院,2014.

[4]王宇,张贵,李继红,等.西南岩溶石山地区滇东—攀西片区地下水资源勘查与生态环境地质调查报告[R].昆明:云南省地质调查院,2002.

[5]王宇,张贵,柴金龙,等.云南岩溶石山地区重大环境地质问题及对策[M].昆明:云南科技出版社,2013.

[6]张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1994.

[7]黄润秋.汶川8.0 级地震触发崩滑灾害机制及其地质力学模式[J].岩石力学与工程学报,2009,28(6):1239-1249.

[8]赵永庆,付正新,高东,等.云南地区地面峰值加速度衰减规律[J].地震研究,2003,26(3):250-256.

[9]王锺琦,张荣祥,汪敏,等.地震区工程选址手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.

[10]冀昆,温瑞智,崔建文,等. 鲁甸MS6.5 级地震强震动记录及震害分析[J].震灾防御技术,2014,9(3):325-339.

[11]侯建盛,李洋,宋立军,等. 2014 年云南景谷6.6 级地震与云南鲁甸6.5 级地震致灾因素分析[J].灾害学,2015,30(2):100-101,143.

[12]晏祥省,康晓波,李世凯,等.云南景谷“10.7”地震灾区地质灾害隐患应急排查报告[R].云南省地质环境监测院,2014.

郑苗苗,牛树轩,郑泓. 延河流域加权信息量法地质灾害分区研究[J].灾害学, 2016,31(1):87-91.[ Zheng Miaomiao, Niu Shuxuan and Zheng Hong. The Geological Hazards with Zoning Research Based on Weighted Information Method of Yanhe River Basin[J].Journal of Catastrophology, 2016,31(1):87-91.]

Characteristics and Causes of Super-huge Secondary Geological Hazards Induced by M6.5 Ludian Earthquake in Yunnan

Wang Yu1, Yang Yindong2, Yan Xiangsheng2, Tang Pei2and Zhang Jie2

(1.YunnanGeologicalSurvey,Kunming650051,China; 2.YunnanInstituteofGeo-EnvironmentMonitoring,

Kunming650216,China)

Abstract:During the Ms6.5 earthquake in Ludian, major disasters had been caused and secondary geological hazards had also reached Extra-large level. Investigation and analysis indicate that there are six characteristics of secondary geological hazards in the earthquake: the small earthquake magnitude with large disasters, the intensive distribution along the seismogenic fault, the banded extension along the canyon, serious near-filed geological hazards, the high incidence of geological hazards in areas with cataclastic rock and loose soil, more avalanche and landslide hazards on the engineering slopes. The main reasons for the formation of these characteristics include the following four aspects. Firstly, in the plateau slope zone, active faults develop intensively. The seismic energy releases and extends far along faults strikes, which causes narrow vertical influence. Secondly, in these canyon areas and steep valley slopes, there is large volume of cataclastic rock and loose soil. They are geological hazard incidental zones, and the scale of avalanche and landslide is usually very huge. Thirdly, in earthquake near-field areas, the ground motion acceleration is large and earthquake shocks are strong. However, the acceleration decays rapidly when extending outward, and earthquake shocks are weak in far-field areas. Fourthly, engineering slope excavation and deforestation have a significant impact on the generation of seismic secondary geological hazards. The emergency investigation of secondary geological hazards is conducted mainly in the villages of near-field areas. In far-field areas, it is better to investigate only if the administrator has received the message of geological hazard hidden danger.

Key words:earthquake; geological hazard; fault; geomorphology; Karst collapse deposit; M6.5 Ludian earthquake

作者简介:王宇(1960-),男,云南个旧人,博士,教授级高级工程师(二级),云南国土应急救灾技术总负责,研究方向为水工环地质.E-mail:ynddywy@163.com通讯作者:杨迎冬(1978-),男,湖南城步人,硕士研究生,高级工程师,主要从事地质灾害综合防治体系建设、地质环境信息化建设工作.E-mail:yyd304@126.com

基金项目:云南省地质灾害综合防治体系建设(2014年计划)

收稿日期:2015-06-17修回日期:2015-07-28

中图分类号:P642 ;X43

文献标志码:A

文章编号:1000-811X(2016)01-0083-04

doi:10.3969/j.issn.1000-811X.2016.01.017