宋代以来常州城中的“厢”——城市厢坊制的平面格局及演变研究之一叶

钟 翀, 方毓琦, 王晓媛, 徐婕莉, 胡晶晶

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

城市学研究

宋代以来常州城中的“厢”——城市厢坊制的平面格局及演变研究之一叶

钟翀, 方毓琦, 王晓媛, 徐婕莉, 胡晶晶

(上海师范大学 人文与传播学院, 上海 200234)

摘要:常州城在宋代是我国最大的围郭城市之一,针对该城厢坊制平面格局及其演变的考察颇具研究价值。中古以降常州城中的“厢”先后经历自宋代的4个兵马都监、到元代的录事司下辖区划单元,再到明清时期“改坊为厢”的变化,其功能得以长期延续并不断扩展。宋以来常州城市管理职能机构循“宋双桂坊(乡)——元录事司——明清厢”这一演变模式,以及明以后城中“厢”与“啚(里)”所显示的对应关系,折射出古代地方中心城市在城乡管理上的同一性与继承性,而这可能也反映了我国传统城市在治理上的共性与城乡差异的实态。

关键词:常州;厢坊制;城市平面格局;宋代;城市历史形态学

引言

近年来城市史的研究进展,已经大致可以勾勒出中古以来所谓“厢坊制”城市基层行政系统的基本面貌与发展历史,而对于产生于唐五代城市之中最具代表的“厢”、“坊”等空间实体的机能、实际形态以及历史演变等,也都形成了一些新的认识,比如,主要发生于晚唐五代“节镇”类城市中的“厢”,以及唐代都城之中齐整划一的“坊”,到了宋代以后的地方城市中则可能演变成为形态多样、功能不一的各种类型,同以“厢”、“坊”为名,其所代表的实质内涵与演变路径都可能呈现出较大的地方差异,等等。不过,就目前的研究进展而言,对于此类城市基层行政组织,其具体的空间结构如何,形成地方多样性的演化动力与脉络如何等问题,则尚未见到较为清晰的个案研究。基于这样的考虑,本文意欲通过对一个典型厢坊制城市的长期演变分析,观察厢、坊等城市基层行政组织的历史实态,并通过此案例对上述问题予以初步分析。

地处江南的常州,自三国吴始即为郡署或府署之所在,其作为区域行政与经济中心至今已有一千多年的历史,五代至宋时期,更是修筑了周长27里的雄大罗城,按斯波义信的统计,当时常州城的围郭规模仅次于杭州、开封与苏州,在当时一度位列全国第四。不过,自唐末至宋元,常州经历几次较大的动荡,城市数度遭受兵燹摧残,即便如此,该城以“厢”作为基本城市区划与基础管理单元的传统却一直得以延续,直至近代。本文尝试系统梳理宋以来该地较为丰富的相关历史记录,同时运用图上复原与分析,意欲探究自宋以来该城之中最重要的基层行政组织——“厢”的平面格局与历史变迁,并藉以认识我国地方中心城市之中此类组织的实际历史面貌与演化特征。

一、研究资料与常州城市变迁简述

常州作为江南区域的府州级中心城市,其城市格局的历史发展与城内的基层管理组织都颇具特点。

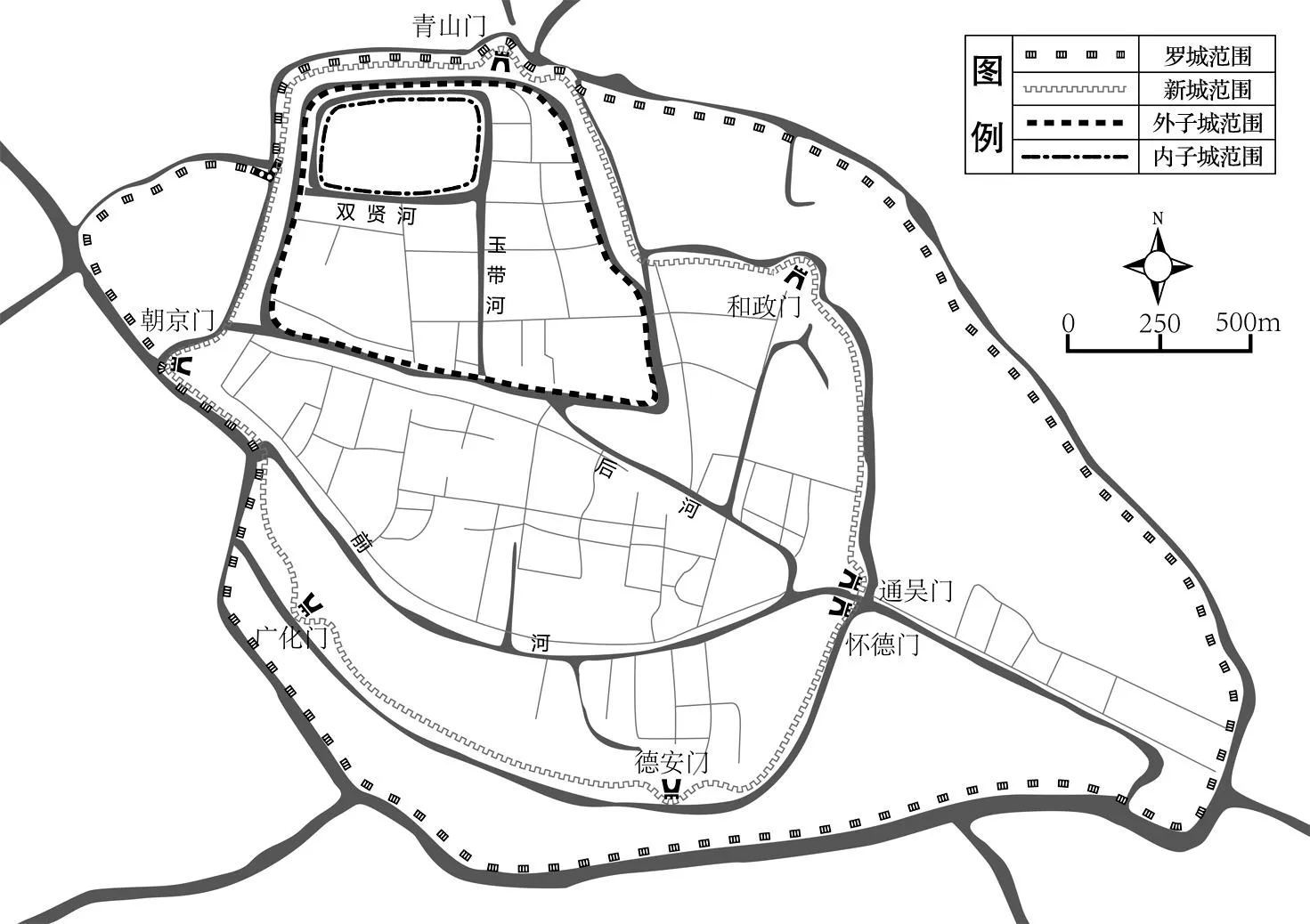

与江南其他府州级城市相比,常州的筑城历史较为复杂。根据《咸淳毗陵志》(以下简称《咸淳志》)等文献记载,唐末以来常州先后4次营建城池,除明初收缩改筑的新城之外,其余内子城、外子城(又称“金斗城”)、罗城都构筑于唐宋之际(图1)。这4座城池之中,内子城修筑最早,而外子城与罗城营建年代十分接近,都是在五代杨吴与吴越对峙的背景下修筑的,外子城可看作是早期营建子城的强化与扩展。北宋太平兴国二年(977),吴越纳土归宋后曾发生拆城事件,不过其实施力度不大,如《咸淳志》提及“太平兴国初,虽诏撤楼橹,规模犹岿然也”。[1](卷三《地理三·城郭》)南宋末德祐元年(1275)宋元常州之战使本城遭遇自古以来的最大危机,由于宋军的坚守而致兵败后大规模屠城,此事自《宋史》以来文献记载甚多,在此不再赘述,仅引《泰定毗陵志》所记可见其对城市之毁灭性打击:“本郡兵火后,至元十二年冬,招到在城土居人户仅数十家。”[2](《户口》,P.48)德祐兵燹也直接导致了明洪武二年(1369)的大规模收缩,由此形成常州自唐末以来内子城、外子城、罗城、新城这样四城分列的复杂围郭形态。

从城市史地研究的传统视角来看,现代常州经一系列的拆城、填河、筑路等改造,其传统古城面貌已发生重大改变。不过,如果立足于康泽恩的城市历史形态学研究理论[3],即观察该城的路网与水系的连续变化,还有建成区生长状态等形态基因,同时有效运用近代实测地图与历史文献记录,则仍可在一定程度上追溯该城之中“厢”等基层行政组织的演变实态。

图1 常州城围郭变迁图

注:内子城,建于唐末景福元年(892),外子城(金斗城),建于五代吴顺义年间(921-927),罗城,建于五代天祚二年(936),新城,建于明洪武二年(1369)。据常州市城建规划馆《城址变迁图》绘制,底图为民国《武进县城图》。

就地图资料而言,本文主要运用宣统元年的《常州府城坊厢字号全图》(下文简称《宣统图》)与民国时期的大比例尺城市实测图——《武进县城图》作为基础资料*《常州府城坊厢字号全图》,1册,包含总图1幅,分图50幅。分图以常州城内的“段”为单位分幅绘制。此图虽采用传统测量技术,但绘制较为精准,且内容极为丰富,大到整体轮廓的把握,小到井、墩、池、沿河栅栏等细节的绘制,都在图上得到表现。在分图中,更是按田契号码标注了区域位置及业主姓氏,并明确标明了厢界。《武进县城图》,纵78厘米,横108厘米,比例尺1:5000,约1930年代制。,近年出版的《常州古地图集》[4],不仅收录了自明代初年以来的多种城市古绘图,而且展现了常州古地图传存的卓越之处——该城完整保留了自明万历以来,经清康熙、乾隆、道光、光绪,直至《宣统图》为止,连绵三百余年的以城中“厢”为单元的详细城市地图,这在我国古地图史上也是绝无仅有的,对于力图还原中古以来常州城内基层管理组织的史地分析而言,实在是非常难得的一种资料。

而以相关城市史料的文献传承而言,该地现存最早南宋咸淳四年(1268)所刊《咸淳毗陵志》以来跨越宋、元、明、清四朝的多种府县方志。明万历之后的方志资料自不待言,值得一提的是该地现存明《永乐大典·常州府》全部十九卷的清抄本*上海图书馆藏清嘉庆间抄本,该馆目录及《中国地方志联合目录》误作洪武《常州府志》,此书经王继宗近年来的考证,已经认定系《永乐大典》卷6400至6418《常州府》部分的抄本。详王继宗《〈永乐大典〉十九卷内容之失而复得——[洪武]〈常州府志〉来源考》,《文献》,2014年5月第3期。以及成化《重修毗陵志》这样的早期方志,尤其是留存至今的《永乐大典·常州府》抄本,其中可见到《大德毗陵志》《泰定毗陵志》、洪武《毗陵续志》等元代及明初的记录*近年,杨印民利用此书辑校获得了上述元大德、泰定及洪武年所纂《毗陵志》,收于《大德毗陵志辑佚(外四种)》,凤凰出版社,2013年。。这些文献提供了六个多世纪的连续记载,为宋代以来这样的中长时段变迁分析积累了珍贵的文字史料。

二、厢的平面格局与历史变迁

“厢”是中古以来常州城中最重要的行政管理单元之一,不过,对于此种机构出现于何时、其平面格局如何、在常州历代城市管理中具体又有哪些功能等问题,尚有待研讨。

(一)宋元时期厢的历史变迁

关于常州城内的厢,方志最早记载出现在《咸淳志》中的“兵马都监,四员”条:

子城、河南厢差庶姓,左、右厢差宗室。国朝诸州军监皆置都监,以合门祗候以上充三班,使臣则为监押,掌郡屯驻兵,及训练之政。丘裔天圣六年以右侍禁,刀绮景祐四年以东头供奉官,并为监押,仍兼在城廵检。见天庆观《道经传授》及三清殿石刻。[1](卷九《秩官·州兵马》)

《咸淳志》中直接描述城内厢的记录仅此一条,不过,这段文字之中可见追溯北宋天圣、景祐年间即有监押存在的记录,鲁西奇结合《宋史·职官志》中“州府以下都监,皆掌其本城屯驻兵甲训练、差使之事”[5](卷一六七《职官志》,P.3980)的记载,推断常州城内在北宋时已设置在城四厢巡检,由此亦可推知其时即已形成子城、河南、左、右四厢分置的格局,而又以宋代屯驻兵官分巡四厢之法渊源于五代之际这一定论*李昌宪《试论宋代地方统兵体制的形成及其历史意义》一文提及“在宋朝前期,主要是太宗、真宗两朝随时制宜,在三路沿边地区以外的各地相继设置了一路兵马都监或兵马钤辖以及一道提举兵甲司”,“五代时不仅中央王朝控制区内所辖州县设置了都监、监押,各割据国也同样设置了此类官职”。《历史月刊》,1996年第2期。,推测常州之四厢格局或许应可上溯至杨吴、南唐时期。[6]

以周边的扬、杭、润、楚、庐诸州五代以来城内厢的普遍设置对照观之,鲁文的上述推论较为合理。不过对于四厢的区域认识尚待明确,如文中指出“河南厢运河南岸区域,子城厢当指内子城”,或许大致合理(实际并非如此,详下文考证),但“左、右厢,应是指金斗城的左、右厢”的判断,则尚未考虑到运河(前河)北岸除金斗城(即外子城)之外的大片区域,那么,有什么方法可以获知宋元以来较为清晰的城内各厢平面格局呢?

要了解常州城中厢的平面格局,则需考察厢在常州之历史沿革基础上,利用近代的《宣统图》以及多种当地方志中的古地图来加以回溯推导。

就常州城中厢的历史变迁来看,宋亡之后,元至元十四年(1277)在常州设置录事司,开展城市管理,“以莅城内之民”。[7](《建置沿革》,P.201)目前可见的《大德毗陵志》辑本之中,并无任何有关厢的记录,究其原因,可能其时距德祐乙亥(1275)毁城不到三十年,城内建置尚未恢复,当然亦有可能是辑本的缘故,记载有所阙遗。不过,现今留存的另一种元代常州方志——《泰定毗陵志》辑本之中,虽然没有关于厢设置情况的专门叙述,但该志在描述衙署祠庙的坐落之时,不时散见有关城内四厢的记录,为此,笔者汇集《泰定毗陵志》之《宫寺》篇所载12处涉及厢名记录如下。

庙·在城·三皇庙:大德六年建于本路子城厢旧贡院基上。

庙·在城·城隍庙:在子城厢金斗门内。

庙·在城·五显庙:在河南厢,兵火不存,归附后庙僧重建。

庙·在城·东岳庙:在左厢天宁坊东。归附后,郡人陈氏重建。

寺·在城·慈恩禅寺:比丘尼寺也,在左厢斜桥东,即旧永福寺基。

寺·在城·永庆禅寺:在河南厢承天寺巷,兵火不存,今寺僧重建。

寺·在城·法济禅寺:在右厢西排湾,毁于兵火。

寺·在城·资胜尼寺:在左厢,兵火不存,今寺僧重建。

院·在城·义真道院:在河南厢驿桥南毗陵巷,归附后吴郡周佥省创,为奉先思孝之地。

院·在城·兴真道院:在左厢资圣寺东,至元二十九年道士恽道兴创建。

院·在城·崇真道院:在左厢,归附后里人薛提领创建,今玄妙主领。

县治·武进县衙:旧在右厢双桂坊,至元十三年迁西排湾,二十七年迁总管府东状元坊。县尉司在石幢门。

以上12条记录显示元代常州城中仍是四厢的设置,且其四厢名称亦与《咸淳志》相同,而尚未出现明代常州的右厢分裂为中、东、西三厢,子城厢一分为二的格局(下详),该记录群应可反映宋代的厢作为城内区划到元时仍得以继承这一情形。

(二)明清时期厢的平面格局与历史变迁

有关明代常州厢的设置,以明万历府志与万历县志的记载最为概括,如万历府志云:

其坊厢:宋以前故以在城双桂坊为乡。元因之,后析隶录事司。国朝革录事司,改设六厢,后析子城为二,合城以外三厢,凡十厢。[8](卷之二)

此条记录表明宋以来常州城市管理职能机构循“宋双桂坊(乡)——元录事司——明厢”这一基本演变径路。不过,在明初洪武《毗陵续志》辑本之中并无有关明初“改录事司为厢”的点滴记载,直至成化《重修毗陵志》方才提及“国朝……革隶事司,置在城六厢:子城厢一、子城厢二、中右厢、东右厢、西右厢、左厢、河南厢”。[9](卷三《地理三·乡都·武进》)此处虽言“六厢”,实则已将子城厢一分为二,达到城内七厢的规模,可见“析子城厢为二”这一事件在明代成化之前已然发生。至于城外三厢的设置,成化志中亦未提及,也许是此后随东、北、西门外的延伸街道而加以设置的。毕竟,明代的城外三厢与城市关系密切——这3个城外厢都在宋元罗城之内,只是明初缩城后才被分隔到新城之外的。如东门直街,“其与西门直街,本旧罗城内,城虽属孝仁乡,仍供坊厢之役”[10](卷一《地理一·坊厢·东门直街》),反映其与旧常州罗城(即明初收缩围郭前的罗城)之间固有的渊源*此街应即成化《重修毗陵志》中提到明初收缩新城之后被圈出新城之外的“孝仁乡直街”,按该志卷二《坊市》记载:“孝仁东坊,旧自大市鱼行以东至通吴、和政门,国朝洪武初改筑新城,废为孝仁乡直街”。。

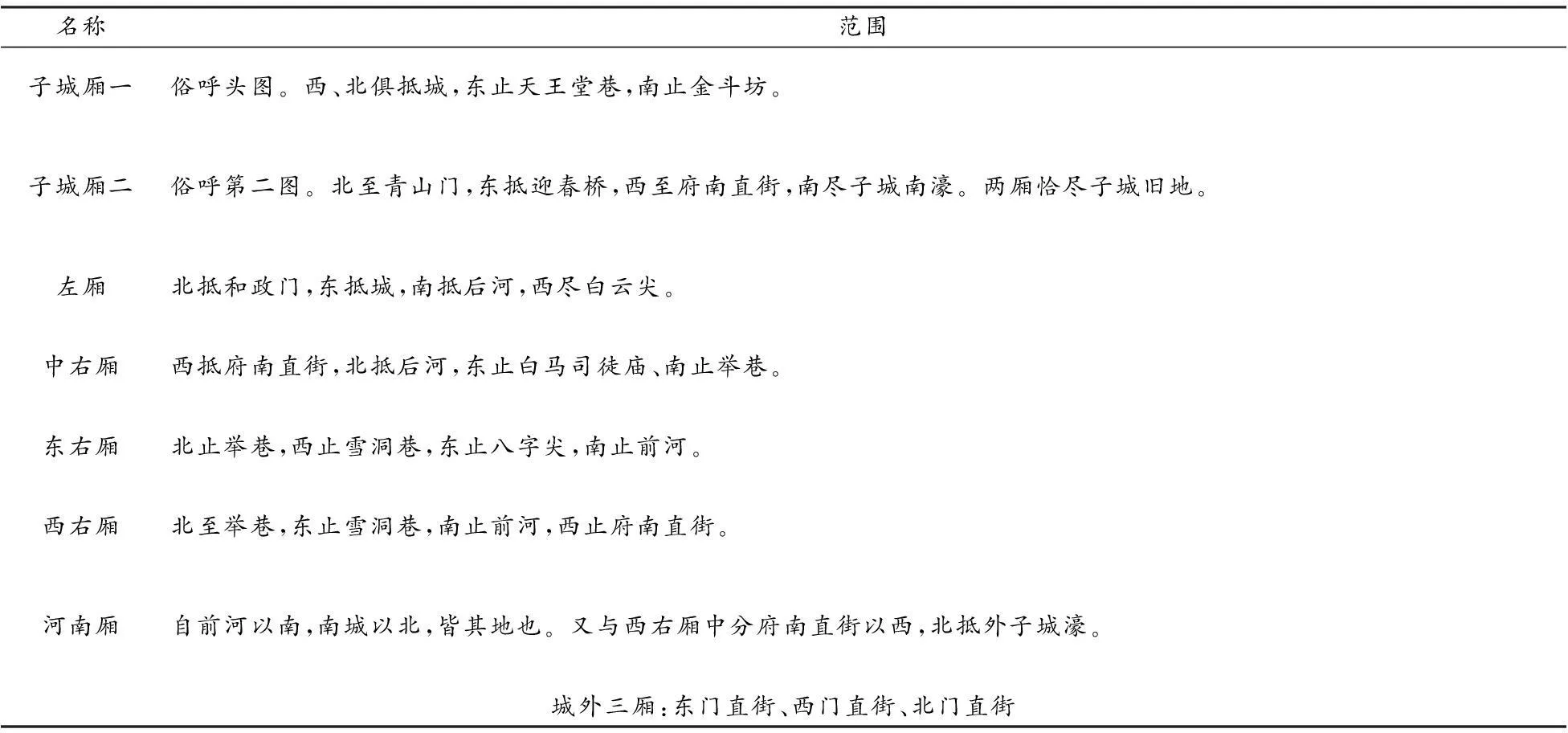

表一 明代常州城内外十厢的范围[10](卷一《地理一·坊厢》)

此后,内外十“厢”的设置作为常州城市的基层管理单元一直延续至清末。清末《宣统图》详细描绘了这些厢的边界及其内部的地块分割,而自明万历三十三年(1605)刊行《武进县志》以来直至清康熙、乾隆、道光、光绪年间所刊武进或阳湖县志之中,均有以“厢”为专题的地图收录其中,利用这些地图资料,便可精确绘制明中期以来常州府城中厢的分布地图。本文限于篇幅,仅展示明至清乾隆时期厢界图、清道光至宣统时期厢界图两种(图2、图3)。从复原地图及文献记载来看,自明代划分城中七厢以来直至清末宣统年间,常州城内“厢”界始终处于稳定少动的状态,仅有一次较大的变动是清道光二十三年(1843)刊《武进阳湖县合志》所反映的原子城厢二啚*本文为区分地图之“图”与乡里保甲之“图”,特将后者用“啚”字来加以区别。一分为二、并将其东部划归左厢。

图2 明万历至清乾隆“厢”界图

图3 清道光至宣统“厢”界图

注:清道光厢界与后世仍存微小差异,本图仅以宣统“厢”界示意。

(三)宋元时期厢的平面格局

上文明确了明清时期城内厢的平面格局,不过,再由明代七厢上溯,可否看到宋元时期厢界的具体划分呢?有关常州城中“厢”的宋元记载极为稀少,只能从厢名的因袭变化上来略加推测,“左厢”、“河南厢”都在明清时期得到了继承,“子城厢”的两个“啚”源于宋元时期的同一个“子城厢”亦无疑问,至于“右厢”,推测“中右厢”、“东右厢”与“西右厢”应是源于明初对“右厢”的分割。那么,是否有其他的证据可以支持这一推测呢?关于这一问题,上述《泰定毗陵志》中多处衙署祠庙的定位记录,为宋元时期常州城中四厢的范围确定提供了难得的线索。

常州方志对于衙署祠庙的沿革与迁徙变迁记载颇为详细,上文所引《泰定毗陵志》12处地物之中,除崇真道院外,其余11处均可精确定位或大致比定。具体而言,如义真道院可根据其在驿桥南来确定;而按康熙《武进县志》记载,法济禅寺“在县治东南二里西排湾,初名浴堂院”[11](卷二十《寺观·东右厢·法济禅寺》),结合该处的浴堂巷和西排湾位置可做推定;三皇庙可根据贡院及“子城东南”简单推定;慈恩禅寺在“斜桥东北”[11](卷二十《寺观·左厢·慈恩寺》);五显庙方志载其在运河南的“元丰桥西”[11](卷二十《祠庙·河南厢·五显王庙》);东岳庙与永庆禅寺见载于民国《武进城厢图》;且其位置与洪武《毗陵续志》记载的“天宁坊东”和“郡城南门外”相吻合;城隍庙在多种方志地图均有标注*其中左厢的“资胜尼寺”、“兴真道院”两处未见文献确载,不过现存明代方志可见“资圣寺”,如成化《重修毗陵志》卷二十八《寺观》云:“在府治东南三里,唐咸通中建,舍比丘尼。”由此推定“资胜尼寺”当即“资圣寺”。又万历《武进县志》卷一《地理一·坊厢》可见“自里虹桥而北曰富业坊、圣智坊”,其中“圣智坊”注云“在资圣寺东,久废”。根据里虹桥(即明清的八字桥)、万历《武进县志》所附地图中“富业坊”的位置以及上述“府治东三里”等记载,可大致比定元代“资胜尼寺”的位置。而“兴真道院”按《泰定毗陵志》记载“在左厢资圣寺东”,因此亦可予以大致的比定。。根据上述宋元与明清厢名因袭关系的分析,并联系这11处地物,即可绘制元代泰定年间的厢界推定图(图4),并作出如下几点分析。

首先,比较图2与图4,可见《泰定毗陵志》记载的11处衙署祠庙,除“武进县衙”这一处之外(此点详下文),其余均落在由明清七厢拼合还原的子城厢、右厢、左厢、河南厢这4个厢之中,而这其中左厢的东岳庙、右厢的永庆禅寺两处更是落在了明初改筑收缩的城墙之外,即宋元的罗城之内,亦可确证这些辗转来源于明《永乐大典·常州府》抄本的记录必在明代之前无疑。因此,“明清七厢系元代四厢中子城厢一分为二、右厢一分为三的结果”这一推测应该可以成立,考虑到宋末《咸淳志》记载的四厢与元《泰定毗陵志》所见四厢名称、数量相同,年代接近,进而推测元泰定推定四厢分界,很可能就是对宋四厢划分的继承。

图4 《泰定毗陵志》所载地物与元泰定年间厢界推定图

其次,《泰定毗陵志》有关“武进县衙”的位置记载有些微妙,原文指其“旧在右厢双桂坊”,并指其在至元十三年、即德祐屠城之翌年迁西排湾,因此,原文之“旧”,当指宋代的武进县衙,按《咸淳志》记载“县治在金斗门外街西”,“金斗门外街”当即明清的“府南直街”,而府南直街以西之地,正处于明代河南厢越过前河的北延伸地块,而与明代的西右厢相邻(图2),但《泰定毗陵志》明确指其在“右厢”,这也许可以表明宋乃至元代的河南厢仅限于前河之南,其在前河北、府南直街以西的地块很可能是明以后重新分割时获得的。

总之,虽有若干细节的变化,但元泰定推定图还是强烈显示出了宋元四厢与明清七厢在空间上的继承关系,而宋代四厢的分界与命名,显然与明初改筑之前的宋元罗城有着直接的关联——子城厢、河南厢的命名与其范围的一致性殆无疑问,左、右厢显然是从子城的视点、并以后河为界,对城内其他地块的分割,考虑到宋元罗城创修于五代杨吴天祚二年(936),就可以推测,宋元四厢的形成一定是在天祚二年之后。

三、关于常州城中厢的功能

上文提及宋代常州城的四厢,据《咸淳志》载系由四员兵马都监管理,所谓“兵马都监”,其职能是“掌其本城屯驻兵甲、训练差使之事”,后又“掌烟火公事,捉捕盗贼”[5](卷一六七《职官志》,P.3981),主要负责城内的治安防御工作。而《永乐大典·常州府》之《建置沿革·考异》记载,南宋建炎初,常州为沿江次要郡,“次要郡守臣带本路兵马都监”,“兵马都监主管水军”,“又有管内安抚司公事”,因而,南宋的“厢”具有重要的城市安防之职。不过,《咸淳志》仅存的厢与相应兵马都监的记述、对比于明代志书中概括的“宋双桂坊(乡)——元录事司——明厢”这一城市管理基本职能的演变径路,反映出当时常州城内的“厢”或许尚不具备其他的城市管理功能。

元以录事司治理常州城,但仍可见城内四厢的分划,虽然未见元代常州城内厢行使职能的直接记录,但联系明初革录事司并“改录事司为在城七厢”[8](卷五《乡都》)的记载,可以间接推量元代录事司与厢的密切关联。考虑到元代的录事司,本来就是以市政管理即“掌城中户民之事”、“以判官兼捕盗之事”为主要职责[12](卷九一《百官》,P.2317),因此推测元代常州城的“厢”,应是录事司之下既具有宋代“厢”的城市治安职能,同时又是实施城市民政管理的机构。《泰定毗陵志》将录事司所辖人户称为“录事司户”*《泰定毗陵志辑佚》:“南人……录事司四千二百二十三户……北人:录事司一千六百三十四户。”前揭杨印民辑校《大德毗陵志辑佚》本,第48页。并予以单独记载,而其居民从田亩统计、夏税、秋粮、助役田、酒醋、场冶、造作等均由录事司单独管理[2](《财赋》,PP.49-55),形成了城内主要针对非农业户口的独立体系,实为中古时代常州城市管理之一大变革。

考察从宋元至明清时期常州城中厢的变迁,尚需与同时期常州城中“坊”的演化结合起来。在多数古代城市之中,“坊”都是最基本的行政管理单元,不过它的变化相当复杂,既有自唐宋以来多层次的时代变迁,又存在着多种地方类型,还可能在同一城市之中出现街区实体之坊、坊额或牌坊之坊、街巷之坊等多种空间实体并存、混称的情形(至少从许多江南地区的明代方志来看普遍存在这样的情况)。当然,在不少城市之中,以坊与厢的组合面貌即所谓“厢坊制”的城市基层管理形式最为常见*厢坊制的实施,存在着自五代至北宋前期,由京城、节镇渐及于一般地方府州城市的过程,详鲁西奇《唐宋城市的“厢”》、樊莉娜《坊厢制的始行时间》(刊《中国历史地理论丛》2004年第1期)等文。,常州的城市基层行政管理也可以说是施行了较为典型的“厢坊制”形式,光绪《武进阳湖县志》卷一《舆地·城厢》概括了这一制度在常州的大致变迁。

两县城内及城外附城街巷分为坊、厢。宋曰坊,晋陵、武进二县凡坊三十一;元亦曰坊,晋陵、武进二县凡坊三十二;明改坊曰厢,城内七厢,城外三厢;国朝亦曰厢。

该段文字显示“坊”在常州城中的功能变化可分为宋元、明清两个时期,前期应该具有较强的城市管理功能(如户籍、治安、赋役等),后期则将此功能移行至于“厢”。明初“改坊曰厢”,与万历府志所云“改录事司为在城七厢”[8](卷五《乡都》)应为同一事件,即将宋元四厢细化分割为七厢的建置,以整编、归纳原先“坊”的职能,此事本身就说明“厢”的功能在明代进一步得到了强化。

从方志记载来看,明代“厢”是以人户为基础施行治安、赋役之职的,如嘉靖倭乱时“在城坊厢人户内,家有三人者抽一人”[8](卷十二《武备·额兵》)协同民壮防守城池,又如弘治时在各“乡、厢、里总人户内检点殷实者,编为民壮”,以“坊厢”为基础征发差役;而自知县徐图起“又就各坊厢排门抄编,量其僦,价十税其一”,以“坊厢”为单位,征收银两,另立负责“支更巡守”的“火兵”。[8](卷十二《武备·火兵》)因此推断,明代常州城之“厢”在功能上较宋代之“坊”有所扩展,光绪《武进阳湖县志》称明代“改坊曰厢”,可以理解为强调明代的“厢”承接了宋代“坊”的民政赋役管理功能这一点。

值得留意的是,明代“析子城为二”而形成的“子城厢一啚”及“子城厢二啚”,虽然城内其他诸厢没有加上“啚”的通名后缀,但考虑到上述子城厢一、二啚与其他诸厢并为明代城内七厢,因此这样的通称直接显示明代城内“厢”的建置与乡村的“啚”是相同的。而在明代县以下基层行政单位中,只有“里(啚)”是通过里甲制度由政府统一设置的[13](第二章第四节《基层组织》),这与《明史·食货志》所言“在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里,里编为册,册首总一图”那样的管理层级定义可相互印证,只不过在常州,由于“厢”自元代以来在城内的管理传统,而将在城之“坊”变通为在城之“厢”而已。总而言之,明代常州城内的厢与乡村的里(啚)是处于同一层级的、最基本的基层管理单位。

清初承明制,后虽不再施行以户口清查为基础、以人户为基数实施赋役管理,但“厢”的设置得以延续,其原因应在于坊厢之制仍然维持着诸多城市管理职能,这在同时代文献虽无直接记载,但仔细查阅相关史料也可以得到印证。

例如,光绪《武进阳湖县志》卷二《免徭》提及:“武进,城内子城厢一啚、二啚、西右厢、河南厢……皆免差徭……阳湖,城内东右厢、中右厢、左厢……皆免差徭。”又如,康熙《常州府志》详细记载了康熙六年重浚运河之事,提到“令十三坊厢”筑坝之事*所谓“十三坊厢”,是当时对城内外十厢的习惯称呼。按康熙《武进县志》卷五《坊厢》载:“旧有南门(直街)、及东西两仓三厢,今革,故仍称十三坊厢。”,城内坊厢之差役,此亦为一例证。[14](卷七《水利》)至于治安方面,则有千总“分防城内各坊厢”[15](卷六《兵防志》),更是继承了千年以来“厢”在常州城防上的古老禀赋。

又如,康熙府志记载:“游击驻扎在城东门左厢里乡子巷”,又载“中军守备驻扎在城中右里顾塘”。[14](卷六《兵御》)此处“里”字当作何解?若单纯看第一条记载,将其中的“里”理解为方位还算合理,但若结合第二条记载的“中右里”,则“里”字在此只能理解为“左厢里”、“中右厢里”之“里”了,如此一来,则“乡子巷”或为“左厢狮子巷”之误(常州方志中并无“乡子巷”),而顾塘,正在中右厢瑞登桥附近*《咸淳毗陵志》卷二十一《记》:“顾塘地势在漕渠后,故俗又谓之后河。瑞登桥又名顾塘桥,而顾塘桥所跨后河,俗名顾塘河。顾塘桥北的东坡先生祠,即苏东坡所终之处‘顾塘孙氏馆’。”详见《咸淳毗陵志》卷十四《诸庙》等方志记载。,两者位置正在左厢、中右厢之内。由此可知,清代城内诸厢之“里”与乡村之“里”也属同一层级,这可以说与明代的基层管理编制是一脉相承的。

直至清末,宣统年间的《武阳城乡区域始末记》记载了当时有关常州城外厢隶属关系变革的议论:

夫部章载明城镇乡之区域,以本地固有之境界为准,被割各啚……各乡俱有全啚,此四乡固有之境界也,非可改隶于城者一。……城内坊厢,则另绘七图为七坊厢啚,此外负郭各厢,其图不属于城而属于乡界址,甚为明晰,此非可改隶于城者二。……西城门外之厢曰西直,编怀北一都一啚,下注坐落街巷……推究当不过街巷附近城郭,遂沿厢之名称,其区域则仍未乡都之区域,此非可改隶于城者三。……志载赋役田亩,门内北负郭乡厢田亩亦皆在怀北、怀南、德泽、孝仁各乡都版籍之内,即业户执业之联单与完粮之印串,其坐落亦载明某乡某都某图而不曰某厢,此为乡厢与城厢区别之铁证,此非可改隶于城者五。[16](P.11)

上文有关城外厢的议论,不仅可以探知“厢”与“啚(里)”的密切联系,更可印证“厢坊制”一直延续至于晚清末造的事实,显示此种制度在常州城市管理之中的强大行政实体功能。

余论

《明史》卷七七《食货一·户口田制》云“洪武十一年诏天下府州县编赋役黄册……在城曰坊,近城曰厢,乡都曰里”,此言全国之大势,各地方都市在实际施行之中,往往各有不同。即使拿常州与附近的南京、镇江对比,也可看到三城在厢坊制运行之中的显著差别。南京在明初以“都城之内曰‘坊’,附城郭之外者曰‘厢’,而原额图籍,编户于郊外者曰‘乡’,坊厢分有图,乡辖有里”[17](卷二“坊厢乡”条、“坊厢始末”条,P.58),作为京师所在,其厢、坊的空间分划可以说忠实反映了《明史》有关记载的相关规范;而镇江作为宋代的江防要镇,按《嘉定镇江志》《至顺镇江志》等方志记载,宋代就在城内设置左右厢官,并管辖多个坊以实施运作,不过元以降厢制即已废除,甚至在此后的明清时代也一直没有恢复,城内则出现了以“隅”代“坊”实施管理的形式。由此可见,各地方城市对厢坊制实践的巨大差异。

不过,从本文关于常州城内厢坊制的演变历史之中,仍可看到该种制度的若干共性。概括而言,常州城中的“厢”,经历了从宋代的4个兵马都监、到元代的录事司下辖区划单元,再到明清时代的“改坊为厢”的职能变化,其功能得以不断扩展,这种厢的强化型演变模式在我国古代城市之中虽不能说常见,但亦非个例。常州城中厢的长期延续,究其原因,大概跟厢的实际空间尺度与该城一级管理区划的尺度相适宜有关。关于这一点,可以联系我国乡村之中乡、里、保、村设置的地方差异往往肇因于各地基层区划层级的空间尺度差异来作解释。[13]因此,若就明代以降城市之中基本行政管理功能而言,称“厢”也好,称“隅”、“乡”、“里”也罢,只是我国城市对于次级管理区划名称上的不统一,在大多数情况下并不表现为管理职能上的差异。再者,宋代常州城中“双桂坊乡”的具体状况并不明了,但明代之后城中“厢”与“啚(里)”的直接对应关系,折射出我国古代地方中心城市在城乡管理上具有同一性、继承性的一面,这是否反映了近代化之前我国传统城市在治理上的共性、以及城乡差异的某些实态,尚有待于进一步的个案研究积累。

参考文献:

[1]史能之.咸淳毗陵志[M]//宋元方志丛刊.中华书局,1990.

[2]杨印民.泰定毗陵志[M]//大德毗陵志辑佚.南京:凤凰出版社,2013.

[3] M.R.G. Conzen.Alnwick,Northumberland:AStudyofTown-PlanAnalysis[M]. London: George Philip,1960.

[4]杨欣.常州古地图集[G].南京:凤凰出版社,2013.

[5]脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977.

[6]鲁西奇.唐宋城市的“厢”[J].文史,2013,(3).

[7]杨印民.(洪武)毗陵续志[M]//大德毗陵志辑佚.南京:凤凰出版社,2013.

[8]唐鹤征.(万历)重修常州府志[M]//刘光生修.南京图书馆藏稀见方志丛刊:49.北京:国家图书馆出版社,2012.

[9]孙仁,朱昱.(成化)重修毗陵志[M]//四库全书存目丛书:史部第179-180册.济南:齐鲁书社,1999.

[10]唐鹤征.(万历)武进县志[M]//晏文辉修.南京图书馆藏稀见方志丛刊:63.北京:国家图书馆出版社,2012.

[11]陈玉璂.(康熙)武进县志[M]//北京大学图书馆藏稀见方志丛刊:118.北京:国家图书馆出版社,2013.

[12]宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976.

[13]何朝晖.明代县政研究[M].北京:北京大学出版社,2006.

[14]陈玉璂.(康熙)常州府志[M]//于琨修.中国地方志集成江苏府县志集:36.南京:江苏古籍出版社,1991.

[15]李兆洛,等.(道光)武进阳湖县合志[M].清道光二十三年(1843)刻本,北京国家图书馆藏.

[16]武阳城乡区域始末记[G].清宣统木活字本,常州图书馆藏.

[17]顾起元.客座赘语[M]//元明史料笔记丛刊.北京:中华书局,1987.

(责任编辑:吴芳)

The Plan and Evolution of “Xiang” of Changzhou City from Song Dynasty

ZHONG Chong, FANG Yu-qi, WANG Xiao-yuan, XU Jie-li, HU Jing-jing

(College of Humanities and Communications, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract:Changzhou City is one of the biggest walled cities in Song Dynasty, of which city-plan in “Xiang(厢)” and “Fang(坊)” system and the evolution of it are with great research value. Since mid-ancient times, “Xiang” in Changzhou City has undergone three stages, namely are the one watched by Dujian(都监) system in Song Dynasty, managed by Lushisi(录事司) in Yuan Dynasty, and transforming “Fang” to “Xiang” in Ming and Qing Dynasties. The function of “Xiang” has lasted for a long time and been continuously developed. The correspondence between “Xiang” and “Tu(啚)” or “Li(里)” show the identity and inheritance of urban and rural administration in regional central city in Southeastern China.

Key words:Changzhou; “Xiang” and “Fang”; city-plan; Song Dynasty; urban historical morphology

DOI:10.3969/j.issn.1674-2338.2016.01.014

中图分类号:K901.9

文献标志码:A

文章编号:1674-2338(2016)01-0100-09

作者简介:钟翀(1971-),男,浙江浦江人,日本京都大学人类环境学博士,上海师范大学人文与传播学院教授,主要从事历史地理学、聚落史地、东南社会文化史地、近代城市地图与城市历史形态等领域的研究。

基金项目:国家自然科学基金项目“基于早期近代城市地图的我国城郭都市空间结构复原及比较形态学研究”(41271154)、国家哲学社会科学研究基金重大项目“外国所绘近代中国城市地图集成与研究”(15ZDB039)的研究成果。

收稿日期:2015-12-09