兰新铁路思甜至了墩段沙害形成原因分析及防治研究

贺国栋

(兰州交通大学土木工程学院,兰州 730070)

兰新铁路思甜至了墩段沙害形成原因分析及防治研究

贺国栋

(兰州交通大学土木工程学院,兰州730070)

摘要:为解决兰新铁路思甜至了墩段风沙灾害问题,基于现场调研,掌握研究区沿线沙害现状和沙害形成原因,并提出防治措施。沿线风沙危害发生与当地干旱多风的气候条件、铁路沿线松散的路堑边坡、路堑堑顶弃土和路堑内形成弱风区有关。综合考虑工程造价和现场实际情况,研究区铁路防沙设计建议采用固化松散路堑边坡+堑顶弃土构筑挡沙堤+高立式阻沙沙障+大方格阻固沙障相结合的防沙模式,构建立体防沙体系。

关键词:兰新铁路;沙害特征;沙害防治

新疆地处欧亚大陆中心,远离海洋,深居内陆,四周有高山阻隔,海洋湿气不易进入,形成了明显的温带大陆性气候。区内干旱少雨,冬季漫长而寒冷,夏季短促而炎热,春秋两季气温变化剧烈;同时,受西伯利亚寒潮影响,冬春秋三季都有寒潮入侵,加上新疆“三山夹两盆地”的特殊地形,使得新疆成为多风地区。这种气候特点导致大部分区域植被相对稀疏,地表裸露,沙源十分丰富,一起风就尘土飞扬;在风季时,沙尘天气愈加活跃,尤其是寒潮大风来袭时,沙尘遮天蔽日。加之近年来气候的异常变化和人为活动的催化作用,导致扬尘天气更加频繁。在铁路动工之前的原有环境下,风沙流处于动态平衡状态,能够顺利通过,但铁路建成后,铁路路基成为了风沙流运行的障碍物,风沙流途经铁路路基时,平衡状态被破坏,极易在线路上形成积沙,威胁列车的安全运行。

兰新铁路自通车以来,风沙灾害就成为列车安全运营的重要隐患。国内外学者针对铁路风沙灾害做了一系列研究,取得了大量的研究成果[1-13],并成功用于工程实践,效果良好。铁路作为典型的线性建筑,沿线需要穿越多种风沙地貌,由于不同路段风速风向、沙源丰富程度、地质条件及路基形式等存在差异,导致风沙流对线路的危害程度不同,因而不同路段防治对策不能按部就班,需结合现场实际情况,以因地制宜、安全适用、经济合理为设计原则,构建立体风沙防护体系。

本文通过对研究区沙害现场调查,掌握了沿线沙害现状,分析了沙害形成原因,并结合现场实际情况,提出了风沙灾害防治措施,为列车的安全运营提供了可靠的技术支持。

1工程地质概况

研究区内线路主要位于北天山山脉南麓剥蚀低山丘陵区,为平坦的剥蚀戈壁,出露岩层主要有泥岩等,表层已风化成砖红色砂黏土,局部有风积地貌形成,第三纪地层受到强烈的风蚀作用形成许多残丘和洼地。主要地层为第四系上更新统洪积砾砂,下伏第三系上新统泥岩和砾岩、华力西期花岗岩。岩性特征如下。

(1)砾砂:主要分布于丘间洼地,层厚0.3~1.0 m,颗粒均匀,成分以石英、长石为主,稍湿,稍密,Ⅰ级松土。

(2)泥岩夹砾岩:下伏于砾砂土层,局部初露地表,红褐色,泥、砾质结构,中厚层构造,砾岩厚度≥10 m,泥岩厚3~6 m,强风化-弱风化,Ⅳ类软石。

(3)花岗岩:下伏第三系泥岩夹砾岩或出露地表,灰绿色-灰白色,显晶质细粒结构,块状构造,节理发育,地表风化呈碎石状,部分呈球状风化,风化层厚度0.5~1.0 m,Ⅳ类软石。

2沙害现状

研究区内线路路基形式主要为路堑和低路堤,属于易积沙路基形式。其中,沙害较为严重路段主要包括以下5段。

2.1 K1 267+400~K1 269+700段

该段属于改建路段,线路走向与风向夹角为15°~20°。路基形式主要为1~6 m的浅路堑,两侧原有1.5 m高立式PE网阻沙沙障,立柱间距5 m。线路主导风向上风侧设置了2道,距线路70 m左右;下风侧设置了1道,距线路60 m左右。线路主导风向下风侧沙障周围不存在积沙现象,上风侧沙障周围积沙量较少,沙粒粒径较大,线路两侧排水沟积沙严重,沙粒粒径较小。部分路段线路上风侧沙障以外有大量弃土,堆积高度1.0~1.5 m,表层松散,极易被风蚀。

2.2 K1 288+200~K1 299+700段

该段属于改建路段,线路走向与风向夹角为10°~15°,路基主要形式为1~8 m的路堑,边坡未做防护措施,边坡土质疏松。线路两侧均有1.5 m高立式PE网阻沙沙障,立柱间距5 m。线路主导风向上风侧设置了2道,距线路70 m左右;下风侧设置了1道,距线路60 m左右。线路主导风向下风沙障周围积沙量很少,上风侧沙障周围均存在大量积沙,部分立柱间的PE网已被大风刮破或被积沙所掩埋,失去了阻沙功能。

2.3 K1 302+500~K1 315+570段

该段线路的路基形式主要为低路堤和4~15 m的路堑,主导风向与线路夹角大致在45°~60°,线路两侧均未设防沙措施。DK1 313+500~DK1 314+500段主要为边坡未做封面处理的深路堑,边坡坡度大,土质疏松,路堑堑顶两侧由于放坡堆积了大量弃土。由于道砟新更换过,道床上未见积沙,仅在道砟坡脚可见少量积沙。为了排洪,工务段于2015年5月25日对该段排水沟进行了清沙,但在2015年6月7日现场调查时沟底已重新出现积沙现象,厚度为5~30 cm。

2.4 K1 458+500~K1 459+500段

该段路基的主要形式为0.5~6.0 m路堑,主导风向与线路走向的夹角60°~70°,线路两侧均无防沙措施。路堑边坡近乎垂直,边坡无防护措施,土质疏松,堑顶两侧由于卸荷堆积了大量弃土,道床出现板结现象。K1 459+500附近可见地下水初露,植物覆盖率可达50%以上。

2.5 K1 471+392~K1 472+200段

该段路基的主要形式为2~10 m路堑,主导风向与线路走向的夹角55°~65°,线路两侧均无防沙措施。路堑边坡近乎垂直,边坡无防护措施,土质疏松,在风力作用下,可见土颗粒随风跌落在排水沟。堑顶沿线路两侧堆积了大量弃土,表层疏松,红褐色,高度在1 m左右。由于近期道砟更换过,道床未见积沙,仅在道砟坡底可见少量积沙。

3沙害形成原因

通过对沿线地形地貌、气候特征、路基断面形式、风沙流结构特征和线路积沙特点实地勘察与分析,结合其他类似地区沙害形成机理,初步认为该段线路沙害形成的原因主要有以下几点。

妈经过了大风大浪,也知道向南的斤两,她已经不向往扬眉吐气什么的了,她只求能像个普通老太太一样,抱个孙子、颐养天年就满足了。

3.1 气候干燥、降雨稀少

该段线路主要位于哈密地区,铁路走行于北天山南麓。哈密地区属典型的温带大陆性干旱气候,干燥少雨,年均气温9.8 ℃,年均降水量33.8 mm,年均蒸发量3 300 mm,年均日照3 358 h,无霜期平均182 d。春季多风、冷暖多变,夏季酷热、蒸发强,秋季晴朗、降温迅速,冬季寒冷、低空气层稳定。极端最高气温43 ℃,极端最低气温-32 ℃。降水量少,蒸发量大,导致当地植被稀疏,地表裸露,除了部分地下水出露地区绿洲覆盖外,大部分地区的植被覆盖度在5%以下,缺少植被覆盖的裸露地表在大风天气下很容易遭受风蚀形成风沙流。

3.2 大风频繁、风力强劲

该段线路主要位于烟墩风区和百里风区影响范围之内,风速高、风期长,起风速度快,瞬时风速最高可达到60 m/s以上。表1是乌鲁木齐铁路科研所提供的2015年3~5月风速、风向统计,可以看出该段线路最大瞬时风速可达46.6 m/s,平均风速最大可达39.2 m/s。频繁强劲的大风为风沙流活动和风沙地貌的发育提供了有力的动力条件。

表1 2015年3~5月不同站点风速、风向统计

3.3 松散边坡的冲刷与风蚀

经过现场勘查,沿线路堑边坡均为未采取封面处理的土质边坡。受雨水的冲刷和热胀冷缩的反复作用,土质较为疏松,部分路段甚至出现开裂和坍塌现象。加之边坡坡度较大,在风力作用下土颗粒很容易失去稳定性,被气流搬运至排水沟和线路上沉积形成沙害。受路堑内气流分布的影响,这种现象在路堑迎风坡尤为明显。

3.4 堑顶弃土形成新的沙源

该段铁路沿线大部分路段两侧有卸荷和改线所产生大量弃土,弃土表面疏松,未经固化处理,直接就近堆积在堑顶两侧,在大风天气为风沙流提供了丰富的沙源。当风沙流运动到路堑顶部时,风沙流平衡状态被破坏,沙粒极易沉积在线路上形成沙害。部分路段虽然弃土上风侧设置了防沙工程,但沙障距离路堑较远,弃土在沙障风影区以外,表面疏松的土颗粒仍然会被气流搬运至线路上形成沙害。

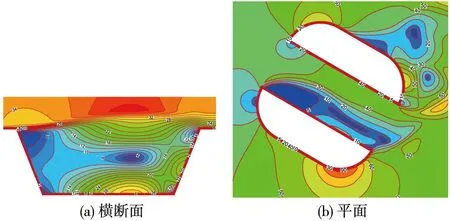

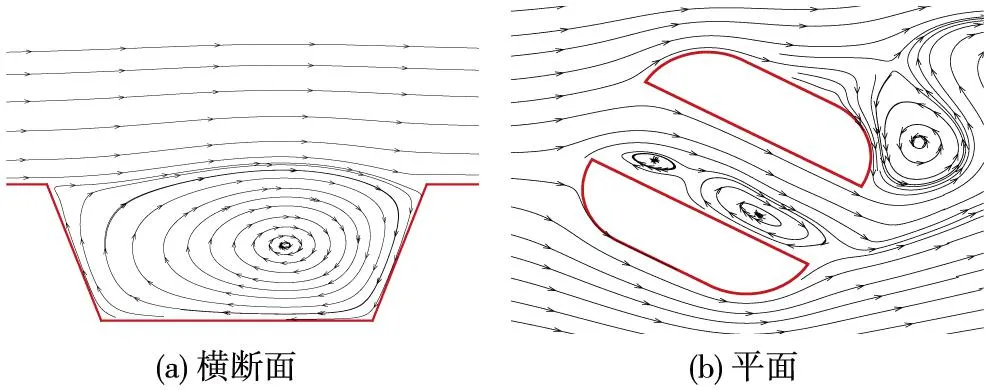

3.5 路堑内形成弱风区

基于计算流体力学软件,对路堑周围流场进行了数值模拟,结果表明,气流运动到路堑背风坡坡顶时发生分离,路堑内气流速度大幅度衰减(图1),并在路堑内形成涡旋气流(图2)。从图1可以看出,虽然在路堑内速度出现不同程度的衰减,但路堑迎风坡与背风坡出现明显的差异,背风坡附近气流速度衰减幅度最大,迎风坡附近气流衰减幅度最小。以上分析表明,路堑背风坡附近容易出现风积沙现象,而迎风坡容易出现风蚀现象。

注:1.风向从左到右;2.来流风速v=35 m/s图1 气流速度等值线

图2 气流流线

4风沙防护措施

铁路属于典型的线性建筑,位于风沙地区的铁路沿线需要穿越多种风沙地貌,由于不同路段风速风向、沙源丰富程度、地质条件及路基形式等存在差异,导致风沙流对线路的危害程度不同,因而不同路段防治对策不能按步就班,需结合现场实际情况,建立风沙防护体系,以因地制宜、安全适用、经济合理为设计原则。本次沙害防治中,在充分考虑现场实际情况的基础上,主要从经济性、耐久性等方面入手,用最有效便捷的手段来解决铁路沙害难题。

该段铁路风沙防治可采用以下方案:线路主导风向上风侧(线路北侧),从堑顶或坡脚开始依次设置下列防沙措施:距线路15~33 m范围内设置大方格阻固结合沙障,距线路45 m和60 m处分别设置1道高立式阻沙沙障;下风侧(线路南侧),从坡脚开始依次设置下列防沙措施:距线路15~27 m范围内设置大方格阻固结合沙障,距线路坡脚40 m处设置1道高立式阻沙沙障。在有弃土路段,可利用弃土做成挡沙堤代替高立式阻沙沙障,变废为宝,减少固化弃土费用,降低工程造价。在路堑边坡松散路段,采用混凝土砂浆固化处理边坡,防止拉沟风对边坡的风蚀以及雨水对边坡的冲刷。

5结论

(1)研究区内线路路基形式主要为路堑,当风沙流途经路堑时,过流断面发生变化,能量重新分布,在路堑内形成弱风区,导致该区域内气流携沙能力下降,极易在路堑内形成积沙。

(2)该段铁路沙害形成的主要原因有:气候干燥、降雨稀少,大风频繁、风力强劲,松散边坡的冲刷与风蚀,堑顶弃土形成新的沙源,路堑内形成弱风区。

(3)按照远阻、近固的设计理念,结合现场实际情况和防沙经验,研究区内铁路应采用2.0 m折线形PE网高立式阻沙沙障+6 m×6 m×1 m PE网大方格阻固沙障相结合的防沙模式,构建立体防沙体系。在有弃土路段,可利用弃土做成挡沙堤代替高立式阻沙沙障;在路堑边坡松散路段,采用混凝土砂浆固化处理边坡,防止拉沟风对边坡的风蚀以及雨水对边坡的冲刷。

参考文献:

[1]张克存,屈建军,俎瑞平,等.戈壁风沙流结构和风速廓线特征研究[J].水土保持,2005,12(1):54-58.

[2]蒋富强,李莹,李凯崇,等.兰新铁路百里风区风沙流结构特性研究[J].铁道学报,2010,32(3):105-110.

[3]石龙,蒋富强.斜插板挡沙墙设计参数优化数值模拟[J].中国沙漠,2014,34(3):666-673.

[4]武建军,罗生虎.脉动风场下风沙流结构的数值模拟[J].中国沙漠,2011,31(3):602-606.

[5]薛春晓,蒋富强,程建军,等.兰新铁路百里风区挡沙墙防沙效益研究[J].冰川冻土,2011,33(4):859-862.

[6]张克存,牛清河,屈建军,等.青藏铁路沱沱河路段流场特征及沙害形成机理[J].干旱区研究,2012,27(2):303-308.

[7]石龙,蒋富强,韩峰.风沙两相流对铁路路堤响应规律的数值模拟研究[J].铁道学报,2014,36(5):82-87.

[8]张克存,屈建军,姚正毅,等.青藏铁路格拉段风沙危害及其防治[J].干旱区地理,2014,37(1):74-80.

[9]李顺平,蒋富强,薛春晓,等.青藏铁路格拉段沙害现场调查及防治研究[J].铁道工程学报,2014(5):1-6.

[10]安志山,张克存,屈建军,等.青藏铁路沿线风沙灾害特点及成因分析[J].水土保持研究,2014,21(2):285-289.

[11]牛清河,屈建军,张克存,等.青藏铁路典型路段风沙灾害现状与机械防沙效益估算[J].中国沙漠,2009,29(4):596-603.

[12]葛春庚,石龙,李凯崇.兰新二线强风地区防沙措施效益评价[J].铁道标准设计,2015(9):37-40.

[13]郝晓杰,熊治文,蒋富强,等.青藏铁路不同防沙栅栏的布设位置研究[J].铁道标准设计,2012(4):16-20.

Cause Analysis of Sand Disaster on Sitian-Liaodun Section along Lanzhou-Urimqi Railway and Prevention Research HE Guo-dong

(School of Civil Engineering, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou730070, China)

Abstract:In order to solve problems of blown sand disaster on Sitian-Liaodun Section along Lanzhou-Urimqi Railway, this paper focuses on the causes of sand disaster based on field investigation and proposes control measures. Blown sand disaster is contributed by the local climate conditions of drought and frequent wind, the loose cutting slopes along the railway line, the spoil on the top of the road cut and the weak wind area formed within the road cut. Comprehensive consideration of project cost and actual site situation concludes that the combination of blockage and fixation of sand is employed by means of solidifying loose cut slopes, building retaining wall with spoils on the top of the road cut, and constructing high sand barriers and the large pane fixing~sand barriers.

Key words:Lanzhou-Urimqi Railway; Characteristic of sand disaster; Prevention of sand disaster

中图分类号:U216.41+3

文献标识码:A

DOI:10.13238/j.issn.1004-2954.2016.02.009

文章编号:1004-2954(2016)02-0044-03

作者简介:贺国栋(1972—),男,讲师,工学硕士,E-mail:364440038@qq.com。

收稿日期:2015-08-31; 修回日期:2015-09-16