《肩水金关汉简》所见“燧”及其命名探析

黄艳萍

内容摘要:烽燧是边境候望系统中的基层军事组织。据我们统计《肩水金关汉简》1至3卷中不重复的燧名至少有161个(未包括残损严重的燧名),实际的烽燧数量应超过此数字。可见汉时金关地区烽燧组织十分庞大,彰显了其重要的战略地位。本文根据简牍出土地点的相对集中性、简牍内容的提示性和相关性来判断各燧所属候官,再依据候官辖燧数量的差别来判断其规模及战略地位;同时,在陈梦家燧简表《第十表》的260个燧名和这批金关简161个燧名基础上,归纳烽燧的命名习惯,揭示汉时庞大烽燧系统中“燧”的命名规则。

关键词:肩水金关汉简;燧;燧名;燧命名

中图分类号:K877.5 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)01-00116-07

Abstract: Fire beacon towers were the most basic military organization constructions in the border defenses of the Han Dynasty. There are at least 161 names of sui in the first three volumes of the Han Dynasty Wooden Slips from Jianshuijinguan, and the actual number of such beacon towers would have been larger. This indicates the enormous military organization in Jianshuijinguan as well as the importance of this strategic position. This paper presents a study on this topic according to the relative concentration of sites where the slips were unearthed, clues and correlations of the contents of the slips, and the number of beacon towers. It further summarizes the names for beacon towers used in the Han dynasty based on 260 designations mentioned by Chen Mengjia and the 161 names in the wooden slips from Jianshuijinguan.

Keywords: Han dynasty wooden slips from Jianshuijinguan; “sui”(beacon tower); “names of sui”; designation

汉代边郡军事系统为:郡—都尉—候—燧。烽燧是古代边境通报敌情的烽火台,是古代边防侦察预警系统中最基层的哨所,也是边境军事组织中最底层的军事单位。西北汉代简牍记载有大量的燧名,透过这些燧名可以管窥汉代边境的烽燧规模及分布,从而进一步了解汉代的候望系统。与此同时,在众多的燧名中我们发现其命名方法具有一定的规律,进而揭示庞大的烽燧系统中如何便捷地给各燧命名,同时又尽量避免同名。

一 相关研究概述

西汉内郡通常一郡一都尉,“西汉边郡内往往设置不止一个都尉,不止一种都尉”[1]。就张掖郡而言,就有肩水都尉、居延都尉、居延农都尉、张掖农都尉、张掖属国部都尉等多个不同种类的都尉,前两个都尉是按行政区划而设立的都尉,后三个都尉是按性质设立的都尉。我们讨论的军事系统中的都尉是行政区划意义上的都尉。张掖郡分肩水都尉和居延都尉南北而治,“肩水都尉下辖:肩水候官、广地候官、橐他候官、仓石候官、庾候官等;居延都尉下辖:居延候官、殄北候官、遮虏候官、甲渠候官、卅井候官等”[2]。每个候官下又置多个部燧。燧成员包括:燧长、燧史、助吏、吏、伍百、燧卒等,烽燧成员人数根据烽燧的大小、战略地位而有别。

西北汉简候望系统研究成果丰硕,我们就与本文主题密切相关的成果择要概述。劳幹《居延汉简考释·考证之部》中的“边塞制度”一节对《居延汉简》所见烽燧进行了系统详细的考证,包括烽火材料、烽燧制度、候望系统等,尤其是对候望系统的归纳极为细致,排列了从都尉到燧的各级军事单位,统计出《居延汉简》的肩水都尉辖48燧[3]。陈梦家《汉简缀述》集合了作者汉简研究的重要成果,其中“汉简所见边塞与防御组织”一节对汉代边塞军事防御组织亦有十分详细的分析,分类列出《居延汉简》中的260个燧,其中肩水都尉辖96燧[1]80-95,较劳氏燧的分类更详尽科学,研究也更为深入。此外他的“汉代烽燧制度”亦详细地论述了汉代烽燧的设置、职责,烽火用品、烽台建筑等烽燧相关问题[1]169-173。永田英正《居延汉简研究》中的“简牍所见汉代边郡的统治组织”一节对《居延汉简》所见烽燧在陈梦家研究基础上略有补充,排列了肩水候官、橐他候官、广地候官所辖的76个燧以及22个所属不明的燧[4]。此外江娜《汉代边防体系研究》[5]、特日格乐《汉简所见之居延候望系统》[6]、吴军《汉简中河西边郡的防御组织研究》[7]、许树安《从历史文献看汉代的烽燧制度和候望系统》[8]等论著,对西北边塞的防御系统、防御制度亦有所研究,均值得一读。

劳、陈、永田氏三家对居延汉简烽燧的认识基本一致,稍存争议的是对“仓石候官”“庾候官”“遮虏候官”所属都尉有异议。陈梦家的都尉府表将“仓石候官”“庾候官”归入肩水都尉,“遮虏候官”则归入居延都尉[1]71。永田英正认为“两者虽然都称候官,但只是孤例,现还停留在推测的范围,有待进一步考证”[4]353。英国学者鲁惟一亦认为陈氏的假设证据不足,尚不可定论[9] 。随着近年新证的不断出现,“仓石候官”“庾候官”的归属也越来越有据可依。如《肩水金关汉简》中的T21:427简:“五十岁,姓田氏,为仓石候官塞有秩候长,上”、T9:101{1}简“虏入,张掖郡界仓石伏虏燧以东,积薪举蓬通北郡界以北通报”;T21:47简“牒书狱所沓一牒,本始二年七月甲申朔甲午,得守狱丞却胡以私行事,敢言之,肩水都尉府移庾候官告尉……”T26:110简:“食庾候官”等简文多次提及“仓石候官”“庾候官”,证明这两个候官是存在的,不是孤例。T21:47简还明确记载“肩水都尉府移庾候官”表明“庾候官”属肩水都尉。张德芳在《西北汉简一百年》演讲文中亦指出肩水都尉有“仓石候官”“庾候官”,居延都尉有“遮虏候官”。相信随着更多新材料的问世会提供更有力的证据。

二 《肩水金关汉简》中的“燧”

肩水金关遗址曾经三次考古发掘:第一次是1930年出简850枚左右,第二次1972年—1976年在37个探方中出土11577枚简牍,第三次是1986年在肩水金关地湾发掘2000枚简牍,三次共计获得14427枚汉简。除简牍外,还发掘了大量的实物器物,其中就包括烽火用品[10]。肩水金关是张掖郡通达南北的咽喉地带、是“固若金汤”的一座关,北至居延都尉一带设置了大小不等的数个烽燧,以侦查通报敌情。

《肩水金关汉简》1—3卷中不重复的燧名161个(不含燧名残缺严重者)[11-13],明确这些燧名所属候官是研究的基础。陈梦家将《居延汉简》中的烽燧分成甲、乙、丙三类:甲类通过简牍记载直接确定,乙类为以序数编号的燧,丙类据出土地点推测[1]57。燧简表《第十表》是燧所属候官简表,包含了肩水候官83燧、广地候官8燧、橐他候官5燧[1]95。永田英正在陈氏基础之上将这批简的烽燧分作四类,分类方法大同小异。

我们在借鉴前人研究方法的同时,在以肩水金关遗址为出土地点的前提下,结合《肩水金关汉简》烽燧记录的实际情况,采用如下三种方法来判断各燧的候官归属:第一,简牍上有明确提示的按提示归属,如:T3:89简“橐他通望隧”,明确记载了“通望燧”属橐他候官。第二,简牍内容相关特征,同简中各燧记录为并列关系,则根据已知燧的归属判断其他未知燧的同一性归属,如: T10:19简“隧卒申至同卩,美草隧卒郭奴卩,先就隧卒綦毋小免卩”。此简为应同候官下各燧的登记名籍,据 T26:137简“广地美草隧长孙博出”已知美草燧属“广地候官”,则与此并列的“先就燧”也可能属广地候官。第三,出土地点的集中性特征。此批简均出土于肩水金关遗址,具有较强的集中性,简牍中烽燧的记录也应具有相应的地缘性。按照这三个标准,结合陈梦家燧简表《第十表》判断各燧所属候官。与陈梦家燧简表《第十表》比较,《肩水金关汉简》中的燧可分三类。

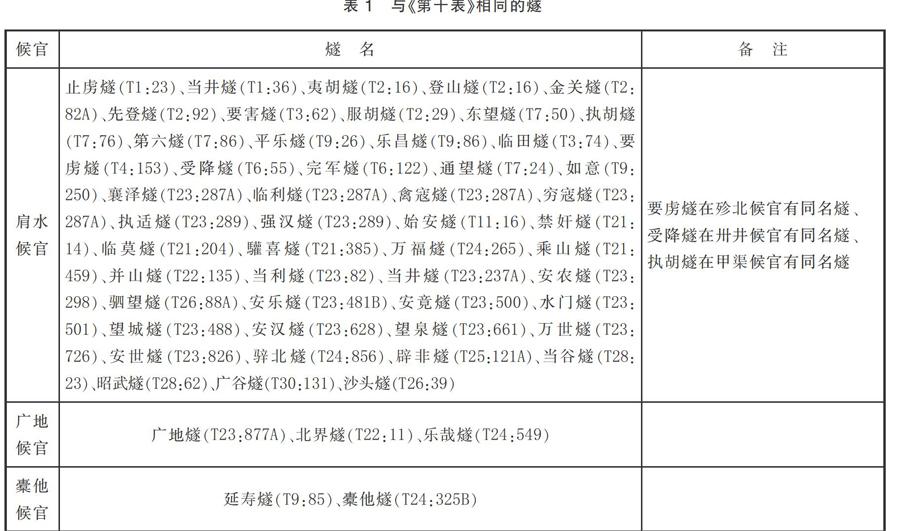

一、与《第十表》相同的燧共计55个,含肩水候官的50个燧、广地候官的3个燧、橐他候官的2个燧(表1)。

由表1可推知,燧简表《第十表》中另有属肩水候官的33燧、属橐他候官的3燧、属广地候官的5燧在《肩水金关汉简》1—3卷中是没有的。上表中的同名燧需要稍作说明:

受降燧,与卅井候官有同名燧。陈梦家据受降燧简出土地点的差别确定其分别属于“卅井候官”和“肩水候官”。《肩水金关汉简》均出土于肩水金关遗址,这批简中的受降燧应属肩水候官。

执胡燧,与甲渠候官有同名燧。陈梦家依据《居延汉简》中的55.22简、56.29简、77.44简等出土地为破城子,故判断这些简中执胡燧属甲渠候官。而41.16简、117.30简出土地为地湾(肩水候官所在地),加之179.4简“肩水候官执胡隧长公大夫奚路人”,明确记载其属肩水候官。《肩水金关汉简》T23:1046简“官谓肩水候官执胡”亦属肩水候官,故此批简中出现的执胡燧所属肩水候官。

要虏燧,与殄北候官有同名燧。陈、永田氏据308.38简“候客民王凤,乘要虏隧长薛立乘今守士吏”的出土地点将其归属为殄北候官,又依据10.22简“市阳里张延年兰渡肩水要虏隧塞天田入,今”将其归属为“肩水候官”。《肩水金关汉简》T3:104简“肩水戍卒梁国睢阳同廷里任辅自言贳卖白布复袍一领直七百五十故要虏”,属肩水候官。

二、《肩水金关汉简》中的燧在《第十表》基础上新增燧65个,其中肩水候官的10个燧、橐他候官的8个燧、广地候官的8个燧、仓石候官的1个燧,以及所属候官不详的燧38个(表2)。

“受候燧”燧名存疑,T6:146 简“受候燧”中的“候”或为“降”之误释。“”整理者作“候”,这里或为“降”,左边部件“阝”与同简下文“燧”的“”左边部件写法完全相同,同批简中“候”字常写作“”、“”、“”等,左边部件“亻”十分明确,“降”与“候”右边部件在草写时易混淆。由原简字形及简牍语境,受候燧或为受降燧,属肩水候官。

豆山燧,T24:138简:“□□□一枚直二百,□□□长宁韦五直廿三。止虏隧长申延寿韦直百一□;执适隧长王遣韦五枚直廿;豆山隧长赵彭助五枚□;金关隧长聂定卅五枚直。”{1}此简应为同候官下各燧燧长领取物品簿籍,执适燧、止虏燧、金关燧皆属肩水候官,故“豆山燧”应该也属肩水候官。

博望燧,与《第十表》“甲渠候官”有同名燧。《肩水金关汉简》中73EJT7:5简“橐佗博望隧长解忧 ,弟大男得寿光里孙青剑一”、73EJT10:201简“广地博望隧长孙道得子女居延平里孙女年十二岁,长五尺黑色”。即“橐他候官”“广地候官”皆有“博望燧”。陈梦家据《第十表》中的同名燧总结“同都尉不能有同隧名之例”[1]59。由此看来,这个说法值得商榷。“广地候官”“橐他候官”同属肩水都尉,故同都尉的不同候官有可能有同名燧,但同候官不能有同燧名。

通望燧,陈梦家据《居延汉简》505.14简“通望隧戍卒宋晏,迎谷肩水,廪五月廿六日入”出土于大湾(肩水都尉所在地)判定其属肩水候官,依据不足。《肩水金关汉简》T3:89简“橐他通望隧长成襃”明确记录为橐他候官,故“通望燧”属橐他候官,属“肩水候官”待新证。

圹野燧 ,T23:726简“□部,□城仲卿丿,水门王卿丿,当井张卿丿,圹野田卿丿,直隧张卿丿,候史王卿丿”应为某部下各燧名籍,其中“水门燧”“当井燧”为“肩水候官”,故此简应为肩水候官下的某部,故“圹野燧”“直燧”亦属肩水候官。

临泽燧: T23:287A简“临泽隧牛卯、襄泽隧长、临利隧长孙庆、禽寇隧长宋良、穷寇隧长张□”;T23:287B简“右前部隧亭”,右前部属肩水候官,襄泽燧、临利燧、禽寇燧、穷寇燧皆属肩水候官,故与之并列的“临泽燧”也应属肩水候官。

伏虏燧, T9:101简“虏入张掖郡界仓石伏虏隧以东积薪举蓬通北郡界以北通报□□□”,仓石为肩水都尉下所辖候官,故“伏虏燧”属仓石候官。

上表“所属候官不详”的燧,仅有燧名记载,且与居延都尉下各候官有同名燧,如累下燧、收降燧、憙田燧,据陈、永田氏的考察属居延候官,止奸燧属卅井候官,临之燧、却适燧、箕山燧与甲渠候官下辖燧同名,虽皆出土于肩水金关遗址,但尚不明确其具体归属,有待遗址考察及新简证明。

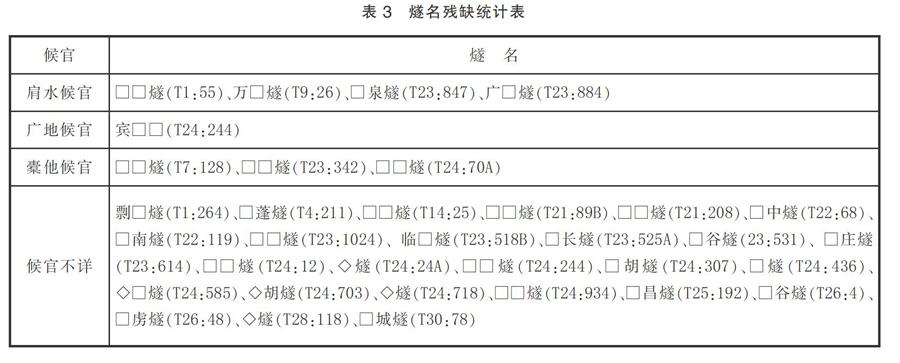

三、简牍中燧名残缺的共计34个,含肩水候官的4个燧、广地候官的1个燧、橐他候官的3个燧,以及所属候官不详的燧26个。这些燧名残缺的燧可能与前述两类燧中的燧相同,也可能是不同的燧名,因其燧名残缺不便统计,列举如下(表3){1}。

综合陈梦家的燧简表《第十表》中肩水候官、广地候官、橐他候官所统计的燧名,以及《肩水金关汉简》1至3卷中所包含的燧名,目前已出版的肩水金关汉简中燧名的数量如下(表4)。

表4不包含残缺的34个燧名,加之《肩水金关汉简》还有2卷未出版,肩水都尉的实际烽燧数量一定超过161个。表4中肩水候官辖燧93个,远远超过广地候官、橐他候官、仓石候官的辖燧数量,由此表明肩水候官规模宏大,烽燧数量应以百计,烽燧分布密集,属于重兵把守的区域,具有十分重要的战略地位。仓石候官仅见1个燧名,不见庾候官下辖燧名,这种情况较为特殊,可能含有这两个候官的燧名尚未披露,甚至尚未出土,有待证明。

此外,简文中的“直隧(T23:726)”“当隧(T21:237)”“莫隧(T23:938)”等单字燧名较为异常,考察《肩水金关汉简》《居延新简》《居延汉简》等西北汉简中的燧名大多为2字燧名,仅此3例为单字燧名,疑为书写时讹误或漏写一字。

三 烽燧的命名特征

综观陈梦家燧简表《第十表》中的260个燧名,以及《肩水金关汉简》前3卷中的161个燧名,再结合《居延新简》中的燧名记载,我们从中发现了一些有规律的命名习惯,反映了汉代烽燧的命名文化及特殊的命名心态。

(一)以序数命名。《肩水金关汉简》中以序数命名的燧名,如肩水候官下的第一燧、第五燧、第六燧、第廿燧、第廿七燧等;《居延汉简》中殄北候官下的第二燧、第十五燧等,甲渠候官辖的“甲渠第十四隧(33.30)”“居延甲渠第廿五隧(38.21)”“第十三隧(26.12)”等;《居延新简》中亦有“第二隧(EPT59.208)”“第五隧(EPT59.211)”“第十六隧(EPT59.213)”“第十桼隧(EPT59.214)”等。陈梦家据简牍记载复原了甲渠候官下以序数命名的第一至第卅八燧的位置。《居延汉简》中带年号的序数燧名,最早的为6.5简“五凤二年,第四隧”,最晚为225.11简“天凤三年,第三隧”,可见序数命名法在西汉及新莽时期长期使用。《居延新简》中序数燧名简中常见“桼”“亖”“大黄布”等新莽时期标志性文字,可知新莽时期亦较多使用序数命名法。目前所见的西北简中甲渠候官的序数命名连贯性最强,其他候官序数燧名不多。序数命名是较为直接又可有效避免重复的命名方法,但同候官一般不用相同的序数命名,以免混淆。序数命名又进一步证明同都尉可以有同名燧,同候官不得有同名燧。

(二)以“胡”“虏”命名。“胡”“虏”为汉代对北方少数民族的统称,尤指匈奴。汉朝与匈奴之间的摩擦不断,汉初匈奴在冒顿单于的统帅下,国力强盛,不断南犯,西汉政府采取和亲政策,与民生息。汉武帝时期国力增强,逐步反守为攻,经历了大小十几次战争,故在《居延汉简》《居延新简》《肩水金关汉简》中存在大量以“胡”“虏”命名的燧名,如吞胡燧(29.2)、夷胡燧(53.22)、执胡燧(55.8)、伐胡燧(68.113)、破胡燧(387.4)、逆胡燧(210.17)、逐胡燧(210.7)、禁胡燧(T24:338),收虏燧(214.116)、望虏燧(231.3)、制虏燧(231.25)、捕虏燧(14.21)、惊虏燧(276.8)、止虏燧(T1:23)、要虏燧(T4:153)、伏虏燧(T9:101)等;以“寇”命名的禽寇燧(T10:131)、穷寇燧(T23:125)、逆寇燧(T31:33)等等。吞、伐、破、逆、逐、禁、制、止、禽(擒)、捕、伏等字表达了边境士兵对“胡”“虏”敌寇的防范意识及渴望战胜他们的心态。这类命名方法在各候官都较为常见,较易产生同名燧。

(三)以所在地里位置的特征命名。汉时建立烽燧一般临河或临山而建,便于防范敌寇的入侵。简文就常见以“山”“河”“渠”“泽”等字命名的燧,如临河燧(T23:1051A)、五渠燧(T23:979)、临泽燧(T23:287A)、河东燧(T23:68A)、临渠燧(183.10)及并山燧(182.28)、登山燧(515.49)、乘山燧(339.8)、箕山燧(T23:320)等等。

(四)表达愿望的命名。表达希望汉王朝国家安定强大的命名如安汉燧(T23:628)、强汉燧(T29:1)、不侵燧(95.7),表达对生活的美好期待的命名如安世燧(505.24)、安乐燧(332.14)、欢喜燧(25.12)、如意燧(T9:250)、万世燧(433.19)、万福燧(T29:5)、毋忧燧(455.1)、毋伤燧(132.3)等,表达长寿愿望的命名如长寿燧(T24:244)、延寿燧(T9:85)等等。从这些燧名可以看出,汉代边境士兵对国家安定,生活幸福的向往。

(五)以地名命名。如殄北候官的殄北燧(214.43)、甲渠候官的甲渠燧(485.64)、卅井候官的卅井燧(368.11)、广地候官的广地燧(504.14)、橐他候官的橐他燧(149.5)、肩水候官的肩水燧(215.7)、昭武燧(20.11)、金关燧(31.1)等等。在整个居延新旧简中以地名命名的燧不多,前四种命名方法更为常见。

观察这些燧命名特征,不难发现在庞大的烽燧系统中给燧命名一般以便捷性、鼓舞性、区别性等原则为主。序数命名便捷且可有效避免同名燧,但辨识度、区别性较低。据所在烽燧临近的山水特征命名标识性较强,表达对敌寇的制止、攻克取胜的燧名鼓舞性较强,且在简牍中十分常见,这类燧名易产生相同燧名。表达对国家和生活美好愿望的燧名也具有鼓舞性特征,简牍中亦常见。在庞大的烽燧系统下,燧名重复不可避免,但基本遵循同都尉可有同名燧、同候官不得有同名燧的原则。

四 结 语

总之,西北汉简保存了丰富的候望资料,是研究汉代边境军事组织的重要凭证。《居延汉简》《居延新简》《肩水金关汉简》三批汉简的出土地基本为居延都尉和肩水都尉所辖范围,各都尉下辖数百个烽燧,要理清居延都尉至肩水都尉的烽燧数量以及烽燧的位置需要更多新材料,待《肩水金关汉简》后续诸卷出版及考古遗址的调查完成后或能作更进一步的补充。从目前已有的烽燧情况来看,居延—肩水沿线的烽燧系统十分严密,烽燧数量亦非常可观。

我们仅以《肩水金关汉简》1—3卷为中心,结合前人的烽燧研究成果,浅析其中的烽燧的存在情况、所属候官、燧命名方法等,部分烽燧因考古资料的缺乏尚不能明确其所属候官。待更多新材料的公布及考古发掘报告发表后,学界有必要对汉西北边境的候望系统作更详尽系统的分析。

参考文献:

[1]陈梦家.汉简缀述 [M].北京:中华书局,1980:39.

[2]张德芳.西北汉简一百年[N].光明日报:光明讲坛,2010-06-17(10).

[3]劳幹.居延汉简考释:考证之部[M].(四川)李庄:国立中央研究院历史语言研究所,1944:38-40.

[4]永田英正.居延汉简研究[M].张学锋,译.南宁:广西师范大学出版社,2004:346-351.

[5]江娜.汉代边防体系研究[D].武汉:华中师范大学,2013:56-59.

[6]特日格乐.汉简所见之居延候望系统[D].兰州:西北师范大学,2004:8-23.

[7]吴军.汉简中河西边郡的防御组织研究[D]. 兰州:西北师范大学,2001:38-42.

[8]许树安.从历史文献看汉代的烽燧制度和候望系统[J].文献,1982(12):240-254.

[9]鲁惟一.汉代行政记录[M].于振波,车今花,译.南宁:广西师范大学出版社,2005:549.

[10]桂发荣,桂霞.居延汉简的考古与发掘[N].民主协商报,2005-03-04(3).

[11]甘肃省简牍保护中心,甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,等.肩水金关汉简:壹[M].上海:中西书局,2011.

[12]甘肃省简牍保护中心,甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,等.肩水金关汉简:贰[M].上海:中西书局,2012.

[13]甘肃省简牍保护中心,甘肃省文物考古研究所,甘肃省博物馆,等.肩水金关汉简:叁[M].上海:中西书局,2013.