活化石鹦鹉螺

撰文|晨薇

活化石鹦鹉螺

撰文|晨薇

在小说《海底两万里》中,尼莫船长的“鹦鹉螺”号可以自由地在海面和海底之间穿梭,一度被人们认为是“海洋巨兽”。是什么原因让“鹦鹉螺”号拥有如此神奇的技能呢?原来尼莫船长在“鹦鹉螺”号上装设一个容积等于船身1/10的蓄水池,当蓄水池装满时“鹦鹉螺”号就会完全沉入海里,当把蓄水池里的水排空后“鹦鹉螺”号就会浮出海面。那么尼莫船长又是受到什么启发制造出“鹦鹉螺”号的呢?

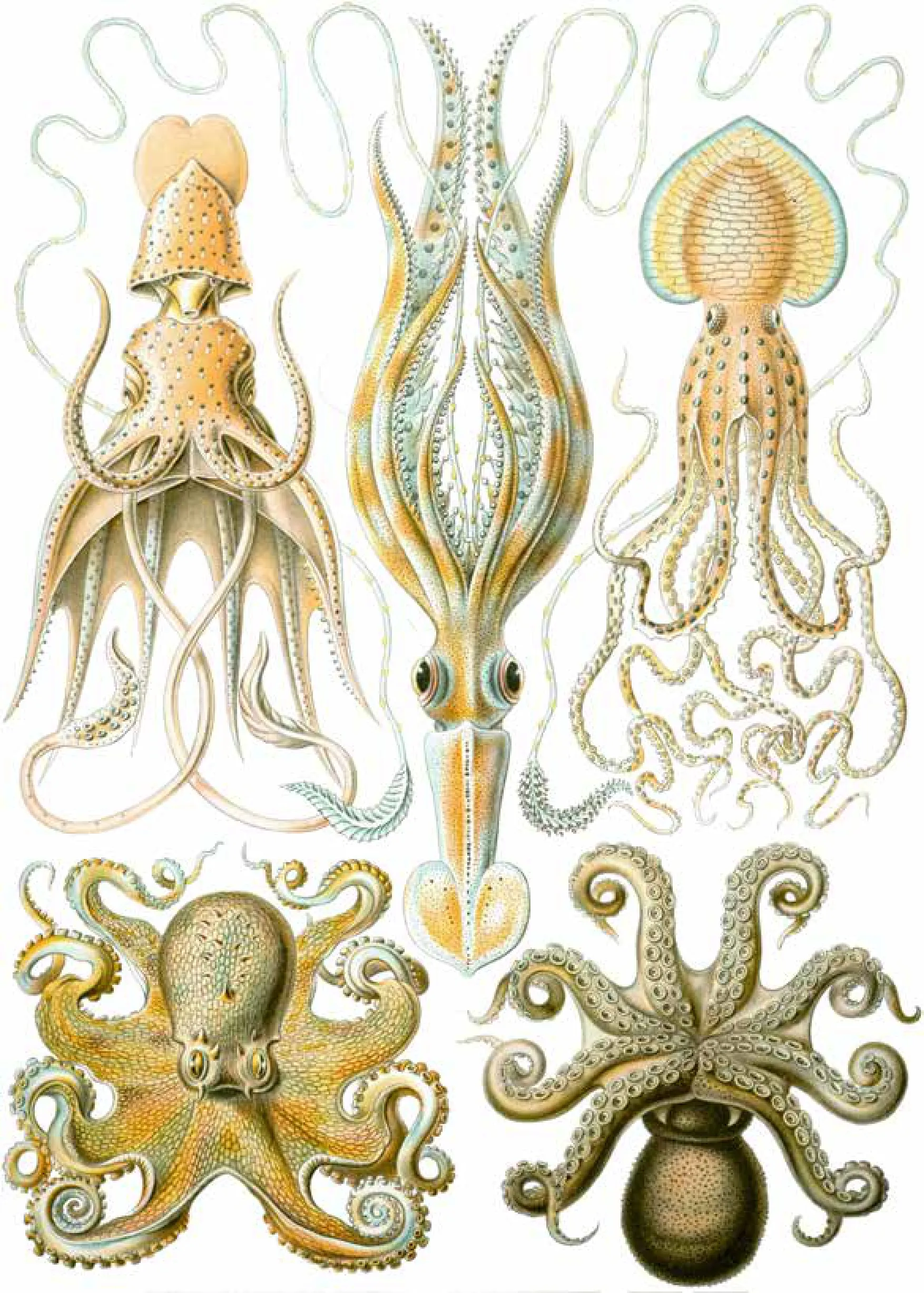

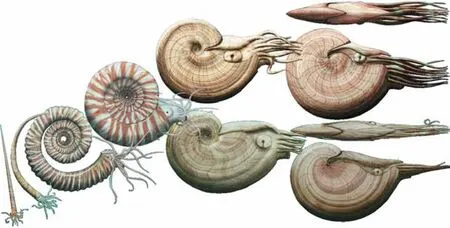

鹦鹉螺,最早出现于距今4.9亿年前的奥陶纪,最大的鹦鹉螺化石是在奥陶纪的地层中被发现的,长达10多米。奥陶纪是海洋无脊椎动物鼎盛的时代,那时候的鹦鹉螺堪称海洋里的顶级掠食者,它凭借着庞大的体型、灵敏的嗅觉和凶猛的嘴喙霸占着整个海洋,它们主要是以海蝎子、三叶虫等为食。与它同类的章鱼、鱿鱼和乌贼等在进化发展中身体都发生了很大的变化,乌贼身体外的壳转入身体内;鱿鱼也仅仅是留下一层胶质的薄膜;章鱼的壳则已经完全消失了。唯有鹦鹉螺的外壳进化发展至今并没有发生多大的变化,只是生活环境稍有改变,从原来的浅海移居到深海中。所以它是现存软体动物中最古老的种类,也是研究生物进化、古生物与古气候的重要材料,有“活化石”之称。

厣:拼音yǎn◎ 螺类介壳口圆片状的盖。◎ 蟹腹下面的薄壳。厣亦称盖或壳盖。系腹足纲着生于后足上面的板状结构,软体部缩入贝壳内后藉此堵封壳口。

Tips:

鹦鹉螺,是一种有螺旋状外壳的海洋软体动物,雌雄异体,基本上是底栖动物,具有夜行性,属于头足纲中的四腮类,是现代章鱼、乌贼类的亲戚但并无墨囊。现仅存于印度洋和南太平洋的亚热带和热带海域,我国台湾、海南岛和南海诸岛均有发现,是国家一级保护动物并列入《华盛顿公约》CITESⅠ级保护动物。

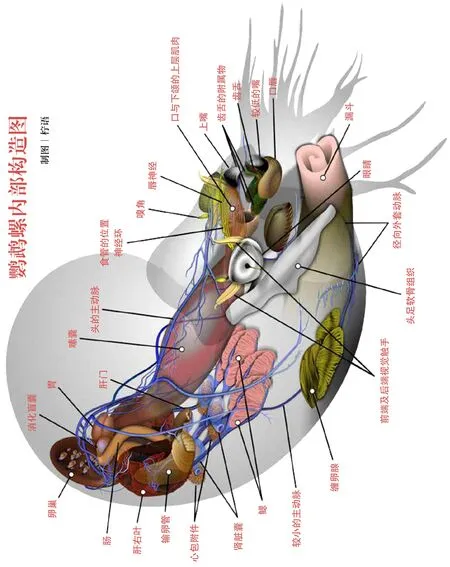

鹦鹉螺有着近于脊椎动物水平的发达的大脑,神经系统和循环系统也相当发达,眼睛的构造则很简单;心脏、卵巢、胃等重要器官被保护得相当好,都生长在靠近螺壁的地方。它们平时多用触手在百米以下的深水底层匍匐而行,主要以底栖的甲壳类动物为食,也会利用触手的分泌物附着在岩石或珊瑚礁上休息。它们白天栖于海洋深处,只有夜间才漂浮到离海面不远处游泳。鹦鹉螺浮游在海面上时,外壳向上,壳口则朝下,头及触手完全舒展。

鹦鹉螺,是一种有螺旋状外壳的海洋软体动物,雌雄异体,基本上是底栖动物,具有夜行性,属于头足纲中的四腮类,是现代章鱼、乌贼类的亲戚但并无墨囊。

鹦鹉螺的外壳很漂亮,内里构造也颇具特色,石灰质的灰白色外壳外表光滑且大而厚,左右对称,沿一个平面旋转,呈螺旋形,后方间杂着多条红褐色的火焰条状斑纹,生长纹细密。鹦鹉螺的触手很多,有90只,但是并没有吸盘,为叶状或丝状,用于捕食及爬行,其中有两个合在一起变得很肥厚,用于肉体缩到外壳内时盖住壳口,这与腹足类厣的作用类似,在休息的时候也会有几条触手负责警戒,也算是各善其用了。在所有触手的下方,有一个类似鼓风夹子的漏斗状结构,通过肌肉收缩向外排水,以推动鹦鹉螺的身体向后移动,与它的亲戚现代章鱼、乌贼类的游泳方式极像。因此,鹦鹉螺还被海洋生物学家们称为“海洋中的喷射推进器”。

鹦鹉螺的外壳由两层物质组成,外层是磁质层,内层是富有光泽的珍珠层。鹦鹉螺的壳内分许多腔室,各腔室之间有隔膜隔开,而它一生只栖于最大、最晚形成的被称为“住室”的腔室内,其余的腔室内充满了气体,被称为“气室”。至今为止,发现拥有腔室最多的鹦鹉螺共有腔室38个。每个腔室之间都有室管穿过,将所有腔室连接在一起,得以输送气体到腔室内,这样鹦鹉螺就可以像潜水艇似的,掌控着自身的浮沉与移动。

1954年,人类模仿鹦鹉螺排水、吸水的上浮、下沉方式,制造出了世界上第一艘核潜艇,该艇总重2800吨,整个艇体长90米,共花费了5500万美元并取名“鹦鹉螺”号。由此可见,小说中的尼莫船长建造“鹦鹉螺”号应该也是受到了鹦鹉螺的启发吧!

鹦鹉螺的游泳方式和它的亲戚现代章鱼、乌贼类极像,因此,鹦鹉螺还被海洋生物学家们称为“海洋中的喷射推进器”。