汉学家的译者身份——金介甫译沈从文小说研究

张卓亚, 田德蓓

(安徽大学 外语学院,合肥 230601)

汉学家的译者身份

——金介甫译沈从文小说研究

张卓亚,田德蓓

(安徽大学 外语学院,合肥230601)

摘要:文学(文化)外译需选择有世界文学价值的中国文学作品与能保证译本文学性、文化性、召唤性并通过文学批评促进其异域传播的译者。金介甫多年从事沈从文及中国社会历史文化研究的经历为其翻译沈作奠定了基础。其解释性翻译策略有效传达了中国文化;在翻译三个阶段从原作者、读者等角度审察译文,促进了主体间经验共享;在阐释中认知两种文化之共性并予以重点翻译,深化了文本价值。汉学家作为译者拥有多重文化身份、间性主体身份与间性文化身份,有利于指导其翻译实践并从总体上推动文学(文化)外译,促进中华民族文化的发展,让世界文化更多元。

关键词:文化外译;汉学家;金介甫;多重文化;间性主体;间性文化

一、引言

21世纪政治、经济全球化发展促进了各国文化上的对话,掀起文化全球化潮流。文化以文学、戏曲、绘画等为具体表现形式,由于文学依托于文化与历史建构且最便于传播,我国从20世纪下半叶开始资助发行收录高质量英译中国文学作品的《中国文学》杂志、“熊猫丛书”,以促进中外文化交流。我国近年来启动“中国图书对外推广计划”、“中国文学海外传播工程”等项目,建设中国在世界的文化形象,而如何选择文本与译者以便更有效地推动文学(文化)外译是当下热点问题。

汉学家(Sinologist)又称中国学家,一般指以文字、文学、宗教等为具体视角从事中国社会历史文化研究的外国学者。早从晚明时期开始,传教士汉学家便学习汉语及中国文化,撰写札记让西方了解中国的同时又为中国带来大量科学著作,其实践活动促进了中国的发展,搭建起了中西沟通之桥。近年来,汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)、葛浩文(Howard Goldblatt)、蓝诗玲(Julia Lovell)等积极译介中国文学并讨论文学外译中存在的问题及解决方法,成为推动中西交流的重要力量。文学(文化)外译,翻译是根本。胡安江、张西平、黄友义等学者分别从葛浩文文学翻译活动、中西文化交流历史案例、译介数据等方面作探讨并指出应由汉学家翻译中国文学。金介甫(Jeffrey C. Kinkley)1972年开始从事沈从文及中国历史文化研究,为沈从文作传,翻译14篇沈从文作品(其中1篇与黄金铭合译),编辑沈从文译文集并在美国出版。金在中国社会历史文化尤其是湘西民族文化研究中建构多重文化身份,有助于其处理翻译中的文化差异并使读者有效认知中国文化;在翻译的三个阶段形成间性主体身份,使译文促成主体间经验共享及对文本意义的建构;通过对两种文化的思辨和对作品的阐释形成间性文化身份,帮助发掘中国文学(文化)中契合人类共同精神文明的部分并在翻译中重点传达。汉学家的三种身份互为依托,指导其文本选择与翻译,促使其开展后续研究,促进视域融合,推动译本传播。金介甫的沈从文译介与研究集中体现了汉学家作为译者的优越性,对其进行研究,有助于认清文化外译中的问题、解决方法及最终目的;有助于挖掘中国文学(文化)之精华并推进中外交流。

二、汉学家的多重文化身份

斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)认为:“文化身份既是存在的,又是变化的……它根本就不是固定的本质,即毫无改变地置身于历史和文化之外的东西……它总是由记忆、幻想、叙事和神话建构。”[1]因此,个体文化身份会伴随整体社会经济发展、文化观念更新、个人经验积累等因素而改变,具有建构性、复杂性的特点。该特点在身处混杂文化环境中的汉学家身上表现得尤为明显。汉学家的生活体验与学术经验融入其个人观念、心理机制中,从而又建构了多重文化身份。

金介甫1977年完成的博士论文《沈从文笔下的中国社会与文化》是依据沈的非小说作品或与社会历史有关的小说来探究湘西宗教、地理文化乃至20世纪军阀割据下的中国社会文化的。1980年夏,金介甫先后12次深入访问沈从文[2],开始全面关注沈的文学作品,认为它们具有极高的文学价值,认可沈从文“对世界文学有着卓越的贡献”[3]2,并于1982-1984年三次推荐沈从文作为诺贝尔文学奖候选人。1987年,他综合最新收集的沈从文资料完成了以其生平为主线、综合分析其在各阶段文学创作的《沈从文传》。金介甫发现沈从文的作品是从苗族地区文化视角观察中国文化,为此,他以沈从文的描写与情节设置为线索实证考据湘西苗族文化,通过分析其与汉族文化的异同指出沈从文的文化观念,并将分析结果置于总的中国社会历史文化中进行了更深层次的研究。

沈从文运用湘西地理位置、宗教信仰、婚恋习俗、民间传说等创造出诸多情节来赞扬湘西民众的创造力。金介甫对此均详细考证,并对比了苗族在习俗、信仰、语言等方面与汉族的不同,在分析《七个野人与最后一个迎春节》中苗人节庆醉酒被汉人强行禁止的情节时,金介甫还列举了凌纯声、芮逸夫等民俗学家与历史学家的相关论证进行了说明。金介甫考察了苗族与汉族语言的不同时,指出沈从文笔下的疯人“代狗王”中“‘代狗’是苗语,意为小孩,‘王’是汉语”[4]。金介甫通过实地考察、文本与史料研究得出结论:沈从文通过地区描写说明地方观念在中国社会历史上的重要地位。沈从文的创作不仅受到湘西苗族宗教、习俗的影响,也受到中国传统文化中儒家和道家的影响。总体而言,沈从文所赞扬的湘西民众的善德与淳朴同儒家人性本善的思想相契合,这亦符合中国文化的核心价值观。

综上所述,金介甫的沈从文研究与中国社会历史文化研究相辅相成,视角独特且深入。他在生活体验与研究经验中把握中国社会历史文化,尤其是中国西南民族文化;他将中国社会历史文化与其根本的美国民族文化身份相融合,形成多重文化身份。

文学翻译中拥有多重文化身份的译者能克服由意识形态、宗教、习俗等方面差异带来的交流困难。汉学家被普遍认为应是文学(文化)外译主体力量原因之一便是他们在多年中国文化习得中建构了双重或多重文化身份,能妥善处理翻译中的文化差异。在金介甫的翻译中,所有小的文化单位第一次出现时均采用解释性翻译的方法,如:“光绪……年”译为During the year in the reign of the Guangxu Emperor, 1875-1908…;“粑粑”baba corn cakes;“胡琴”huqin fiddle;“粽子”zongzi dumplings;人名“天保”译为Tianbao(Heaven Protected);人名“傩送”译为Nuosong(Send by the Nuo Gods)。当这些文化单位在下文再次出现则直接用拼音翻译以回归中国文化并避免了译文繁琐。采用拼音与英语并置的解释性翻译方法让译语读者强烈感知陌生文化并加深理解,能有效促进文本与文化的异域传播。

三、汉学家的间性主体身份

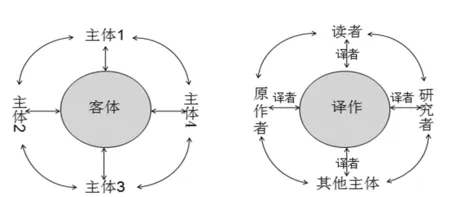

20世纪现象学、解释学等西方哲学思想从关注主体性转向主体间性,强调主体与主体间的交互作用。我国翻译学界亦从对“谁是翻译主体”的讨论发展到认为“翻译主体研究是一个包括作者、译者和读者甚至还包括出版者、赞助人等在内的复杂的群体系统”[5]。在该系统中,原作者、译者、读者等主体以译本为共同客体,以个人的主观经验为基础相互对话,“主体和主体分享着经验,‘意义’通过主体间的交往而得以建立”[6]。上述交互模式在主体-客体关系的基础上强调主体-主体间的互动行为。该模式及其在文学翻译中的表现分别如图1、图2所示:

图1 主体-客体-主体模式 图2 文学翻译中主体-客体-主体模式

在主客体关系中,客体能够不同程度地激发主体能动性。文学翻译的译者需要保证译本(客体)对各主体的刺激能力,尤其要激发主体间的对话与经验共享以促进有效理解,使各主体根据同一主题建构文本意义。这对译者的知识文化构成有严格要求。

田德蓓认为译者在翻译过程中具有多重身份:“一是以读者的身份研究原作;二是以作者的身份再现原作;三是以创造者的身份传达原作;四是以研究者的身份理解原作。”[7]在翻译的分析阶段、综合阶段[8]和审阅阶段,译者需要以不同的身份完成各阶段分工:在分析阶段以读者、研究者身份研究原作及作者;在综合阶段根据自己的知识经验以作者、创造者的身份完成译本;在最后审阅阶段再以读者、研究者的身份研读译本。译者的间性主体身份在这三个阶段中形成并发挥作用。

在翻译实践中,并非每个译者都能顺利完成上述步骤并获得间性主体身份。但汉学家以外国语言文化为根,又了解中国历史文化,部分汉学家如金介甫更是对原作者有深入研究。汉学家在多年中国学研究中形成极强的“心理位移”能力,即以对方的价值观念与文化标准理解其文化体系内的事物。当汉学家作为译者时,其“心理位移”能力进一步发挥作用,使其在翻译三个阶段能够分别从原作者、读者、译者、研究者等不同主体的角度考察译文。这将保证各主体间的良好沟通及稳定的心理联系,汉学家也由此拥有强烈的间性主体身份特征。该身份促使其思考如何翻译能够传达原作者的意图、让译语读者与源语读者有类似的阅读体验并由此认知文本主题、完善文本意义。在其间性主体身份指导下完成的译文是主体间交流的平台,能最大限度地刺激各主体的感知能力。汉学家金介甫亦按此有步骤地完成各阶段的任务,保证译本在传递原作文学性和文化性的同时具有可读性和召唤性。

金介甫是一名汉学家,更是一名沈学家。在翻译的分析阶段,他作为贴近沈从文的读者和研究者从社会历史文化等各方面深入了解沈从文的创作根源。他对沈从文小说中的情节、人物来源均作了考证与分析,如指出沈从文在《龙朱》、《雨后》中描写的对歌求偶的情节来源于西南地区的风俗;“张兆和这个早年曾拒绝过沈从文追求的女子激发了沈从文创造翠翠的人物形象的灵感”[9]x。金介甫注意到沈从文笔下女性如“翠翠”、“三三”都是黝黑的皮肤,是中国文学史上较特别的美女。她们更像是受大自然哺育的生灵,体现了沈从文对大自然的敬畏与热爱。对此,金介甫分析说:“沈从文把自然界看作一股抽象的强大力量,想通过艺术创作为自然开花结果。他根据美学经验把大自然本身完全加以人格化。”[3]254-255由此,他在翻译的综合阶段便掌握沈从文的创作来源、描写目的,从而以作者、创造者的身份翻译,使译文语言同样精彩、富于感召力。如对“翠翠”形象的翻译:

翠翠在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶。自然既长养她且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只小兽物。[10]

Cuicui grew up under the sun and the wind, which turned her skin black as could be, The azure mountains and green brooks that met her eyes turned them clear and bright as crystal. Nature had brought her up and educated her, making her innocent and spirited, in every way like a little wild animal.[9]5

结构上,原文第一句由两个句型一致的半句组成,在译文中译者分别用关系代词which 和that引导的定语从句译出,后接同样的turned…as…句型;第二句的翻译亦与原文结构对等,句式干净利落且可读性极强。句义上,译文中一系列动词及动词词组如turned…;met…turned…;brought…up…educated…;making…更加生动地表现出原作者想要传达的大自然的“人格化”力量。此外,将“翠翠”的形象译为as black as could be; clear and bright as crystal, 前者可回译为大自然把她养得“要多黑有多黑”,与前文动词的效果相呼应,强化大自然的力量;后者“清明如水晶”则与“翠翠”的黑皮肤交相辉映,使读者建构出“翠翠”的黑美女形象,认识到这是湘西自然哺育出的不同于中国传统的美。在“翠翠”的性格描写上,将“天真活泼”译为innocent and spirited,在传达原文意思基础上innocent 进一步引导译语读者认识到大自然是干净无杂质的,因此它教育的女孩亦是最原初的、真善美的。将“俨然一只小兽物”的比喻译为like a little wild animal, wild 一词的补充让译语读者与中文读者同样体会到这女孩灵动却充满野性。

最后审阅阶段,汉学家作为译者最便于从读者、研究者的身份研读译文是否能够让真实读者明白文本背后的社会历史文化知识与文本主题,译者同时还在译语环境中展开文本批评,加快其异域传播的步伐。金介甫在《边城》译文末添加32条注解,主要解释涉及中国地理历史文化背景的文化单位的翻译,如Chadong的字义及现实位置;Forty-ninth army regiment 历史由来;Hong Xiuquan,Li Hongzhang 的真实人物历史;Guan yin和 Old Man Zhang Guo, Iron Crutch Li分别是佛家和道家的神仙等,让译语读者通过了解历史文化背景更深层次理解文本。作为研究者,金介甫还在译序中进一步阐释文本,认为“翠翠”、“天保”、“傩送”具有丰富的象征意义,沈从文用白话文描写的灵动却又粗野的乡下人的世界十分诱人。

金介甫强调要使译本既能够供学者与学生研究、学习用,又要能面向普通大众读者[11]。基于在分析阶段以读者、研究者身份对作者的创作来源、创作目的的分析,译者在综合阶段以作者和创作者身份完成译文,调动译语读者、源语读者、原作者等的对话与经验共享,认知相同的主题——乡民的活力与善德,并以此建构更为丰富深刻的文本意义。在审阅阶段,译者作为读者深入审查文本中难以理解的文化单位并加以注释,在译序中作为研究者阐释文本,深化读者对文本主题、文化的认知。由此可见,拥有间性主体身份的汉学家作为译者能够从根本上推动文学(文化)外译。

四、汉学家的间性文化身份

汉学家通过“心理位移”学习、研究中国文学、文化,该过程伴随自我与他者的辩证。他们需要不断地思辨、阐释母语文化与中国文化的异同,分辨出间性文化——两种或多种文化事物混在一起时,重叠交合处所体现的共通的信仰及行为方式[12]177。金介甫在文学、文化研究与诠释中发现中西民族文化间的共性,形成间性文化身份。他多次用西方文论阐释沈从文作品,认为沈从文以淳朴的湘西民俗文化为真实背景建构的充满善德与创造力的民众生活契合西方人类学思想。金介甫特别强调沈从文希望通过描写边塞地区粗野却感情纯粹、充满青春活力的乡民的日常让读者感受到他所赞扬的田园牧歌式生活,在故事中建造他供奉“人性”的“希腊小庙”,这契合全人类精神文明。“《边城》就可以被看成一座希腊小庙,它拥有古典主义风格,关注生命,它更多地是一部永恒的现代神话……它在中国文学史和世界文学史上占有独特的地位,促使人们思考沈从文最喜欢的主题‘人性’。”[9]x-xi由此可见,金介甫对沈从文的田园牧歌式描写、“希腊小庙”的构建、人性的赞扬的高度认同即他在思辨中形成的间性文化身份的具体表现。沈从文笔下的“人性”主题将随着金译本的传播被西方读者全面认知,激发西方读者对生命与人性进行深层思考,深化沈从文作品的世界文学价值。

由于“个人经验和对经验的诠释会对其主体性造成影响”[13],作为翻译主体时,汉学家的间性文化身份对他的翻译行为产生重要影响。译者重点翻译他所认知到的指涉文本主题的人物刻画或景物描写以引导译语读者在阅读时了解语言背后的隐含意义,促进人类共同价值观念的凸显与文化间的有效沟通。金介甫认识到沈从文笔下淳朴且有活力的乡下人是牧歌式生活的主要组成部分,因而对体现乡民形象特征的描写的翻译也极为精妙。在《丈夫》中,憨厚实诚的湘西庄稼汉形象令人印象深刻。沈从文创造多个他与老水保直接对话的场景,通过第一人称对话描写出庄稼汉的朴实纯真与第一次进城的紧张胆怯,诙谐有趣。认识到这部分表达的重要性,金介甫的翻译与原文一样精彩动人:

水保有点生气了,大声地问:“你是那一个?”

里面一个很生疏的男子声音,又虚又怯回答说:“是我。”接着又说,“都上岸去了。”

“都上岸了么?”

“上岸了。她们……”

好像单单是这样答应,还深恐开罪了来人,这时觉得有一点义务要尽了,这男子于是从暗处爬出来,在舱口,小心小心扳着蓬架,非常拘束的望到来人。

……

“乡下麦子抽穗了没有?”

“麦子吗?水碾子前我们那麦子,哈,我们那猪,哈,我们那……”[14]47-49

A little pull out, the river warden shouted out, “who are you there?”

“It's me,” came a weak and timid male voice that was unfamiliar to him. “They've all gone ashore.”

“All gone ashore, eh?”

“Yup. The women-”

As if scared to death that his curt answer might have given offence, for which on second thought he must make amends, the man crawled out of the darkness to the cabin entrance. Carefully, carefully rolling back the awning, he stared up awkwardly at the visitor.

…

“Up there in the country-is the wheat in ear yet?”

“The wheat crop? Our wheat out front o'the mill-ha-that pig of ours-ha ha-and our-”[14]46-48

译者将“又虚又怯”译为a weak and timid voice,忠实于原文风貌且与老水保的shouted out相呼应,体现乡下人第一次进城的胆怯。回答水保问话时,译者添加了Yup,简单的俚语将说话蹩脚的乡下人形象具体化。译者将原文中分七个部分有节奏描述的庄稼汉心理变化及相应爬出船舱的动作译成两个句子:原文中前四个半句译成有宾语从句、定语从句、完成时态的复合句型,逻辑性强。句中 as if…that…might have given offence 体现庄稼汉心理想法,for which on second thought…又巧妙地衔接了后面爬出船舱的动作,强调心理变化与行动的连贯性。将“拘束的望……”译为stared up awkwardly,表现了乡下人既心虚又忍不住对来人好奇打量的状态。正当读者对乡下人的胆怯充满同情与担忧时,往下阅读竟迎来情节的反转:水保刚一问起他的庄稼,庄稼汉立即将原先的胆怯抛之脑后,取而代之以满心的骄傲与欢喜。译文Front o'the mill-ha-…-ha ha-表现了他口齿不利索却又兴奋合不拢嘴的滑稽模样,无论是源语读者还是译语读者都在阅读中体会到庄稼汉的情绪转变,对乡下人的淳朴印象深刻。不止淳朴,乡下人将农作物视为亲人以及对家人无私关爱的情感亦打动读者:

“这个很好,你不欢喜么?”因为水保见到主人并不剥栗子吃。

“我欢喜。这是我屋后栗树上长的。去年生了好多,乖乖的从刺球里爆出来,我欢喜。”他笑了,近于提到自己儿子模样,很高兴说这个话。

“这样大栗子不容易得到。”

“我一个一个选出来的。”

“你选?”

“是的,因为老七喜欢吃这个,我才留下来。”[14]51

“These are delicious-don't you like them?” said the warden, noticing that his host wasn't cracking any open for himself.

“I like'em fine. They're from the chestnut tree out back of my house. We got a lot of them last year. You should have seen how nicely they burst out of their prickly shells. Sure I like'em!” He laughed, almost as proud as if he were talking about his own children.

“You don't often see chestnuts this big.”

“I picked out the biggest myself.”

“Did you?”

“Yeah, I kept'em'specially for Seventh Maid,'cause they're her favorite.”[14]50

译者将“剥”用cracking这一拟声词译出,简单生动地传达出剥栗子的动作及声音。I like'em fine;I kept'em'specially for Seventh Maid,'cause they're her favorite再次表现出乡下人说话蹩脚的语言特征,但这并不影响他谈到栗子成熟时的骄傲以及为他女人挑栗子时的细腻与关爱。译者在译文中添加了两个主语:we got a lot…last year;you should have seen表现出庄稼人已渐渐与水保熟络,尤其是should have done 的使用,强调了庄稼人说话不再拘谨的转变。此外,将“栗子爆出来……”译为how nicely they burst out of their prickly shells…as if he were talking about his own children再现了原文拟人手法:长大成熟的栗子像孩子成长一样是富有生命力的。这里as if …句型形象而贴切地传达出栗子作为农作物,就是庄稼人的孩子,它们与女人是庄稼汉生命中最珍惜的。

金介甫用地道简练的译文表现了原作中极为细腻真实的情感,使译文读者认知语言文字所指涉的乡民人性善良、朴实可爱的文本主题。由此可见,译者本身的知识文化构成能够填补文化间的不可沟通性或不可译性,译者就站在两个文化的重叠部分,是具有间性文化身份的沟通之桥[12]179。拥有间性文化身份的汉学家掌握原作者写作手法与要表达的主题思想,在翻译中有意识地传达他所认识到且认同的思想观念或是行为习惯。这些起初在汉学家译者的思辨中显现的两个文学、文化共性部分,将在翻译传播中与更多异域读者及其社会文化互动,并在该过程中上升为多种文化间共通的部分,成为世界人民共同的财富。

五、结束语

文学、艺术的民族性与世界性问题在文化全球化潮流中受到广泛关注与讨论。总体而言,民族文化可看成是以文学、绘画、音乐、民俗等为具体表现形式的本族人民物质、精神生活及其他行为活动的总和;世界文化可分两层,第一层是以各民族文化为基本单位的全人类物质、精神生活及行为活动的总和,第二层是各具特色的民族文学(文化)在译介传播中体现出的共性部分,它符合全人类的需求。中华民族在五千多年发展中积淀了深厚的文化底蕴,在对外互动中繁荣世界多元文化体系,凸显其世界性(共性)部分。中国在中西交流进程中面临“时间差”和“语言差”的困难:时间上西方仅在近二三十年才了解中国,远不及中国从晚清时期开始主动了解西方;语言上,中国语言文化博大精深,较难深入掌握,西方国家能够直接阅读中文的读者本就很少,精通汉文化的人才则更少,而我国已有诸多外国语言文化人才[15]。拥有多重文化身份、间性主体身份与间性文化身份的汉学家同时掌握中西两种语言文化系统,能够综合选择最具世界文学价值的中国文学作品;汉学家作为译者不仅懂得有效使用翻译策略,让译语读者强烈感知陌生的中国文化并加以学习获取新的文化知识,其译文还能够最大程度地调动各主体间的交流,促进文本的理解;汉学家在译本出版的同时开启译文的文学批评,其对作品的解读引导译语读者与源语读者及原作者视域融合,还将影响后继研究者的主观认知。汉学家作为译者弥补了时间差和语言差,从总体上帮助译本的传播,进而帮助实现我国推动文学(文化)外译的目的:通过中国文学(文化)与世界文学(文化)的互动让世界了解中国文学与文化,在对外互动中吸收新的精华,总体上繁荣世界文学与文化宝库。

参考文献:

[1]斯图亚特·霍尔. 文化身份与族裔散居[C]//罗刚,刘象愚. 文化研究读本. 北京:中国社会科学出版社,2000:208-212.

[2]李静睿. 金介甫:访问沈从文[J]. 中国新闻周刊,2012,(47):82-84.

[3]金介甫. 凤凰之子·沈从文传[M]. 符家钦,译. 北京:光明日报出版社,2004.

[4]金介甫. 沈从文笔下的中国社会与文化[M]. 虞建华,邵华强,译. 上海:华东师范大学出版社,1994:190.

[5]陈大亮. 翻译研究:从主体性向主体间性转向[J]. 中国翻译,2005,(2):3-9.

[6]郭湛. 论主体间性或交互主体性[J]. 中国人民大学学报,2001,(3):32-38.

[7]田德蓓. 论译者的身份[J]. 中国翻译,2000,(6):20-24.

[8]谢天振. 译介学[M]. 上海:上海外语教育出版社,1999:135.

[9]Shen Congwen. Border Town[M]. Jeffrey C. Kinkley,Trans. New York: Harper Collins Publishers,2009.

[10]张兆和.沈从文全集(第8卷)[M]. 太原:北岳文艺出版社,2002:64.

[11]Kinkley J C. Imperfect Paradise: Stories by Shen Congwen[M]. Honolulu: University of Hawai'i Press,1995:8.

[12]Pym A. Method in Translation History[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2007.

[13]劳伦斯·格罗斯伯格. 身份和文化研究:这是全部吗?[C]//斯图亚特·霍尔,保罗·杜盖伊. 文化身份问题研究. 庞璃,译. 开封:河南大学出版社,2010:119.

[14]Shen Congwen. Selected Short Stories of Shen Congwen[M]. Jeffrey C. Kinkley,Trans. Hong Kong: The Chinese University Press,2004.

[15]谢天振. 中国文学走出去:问题与实质[J]. 中国比较文学,2014,(1):1-10.

(责任编辑郭立锦)

Sinologist's Identities as Translator:On Jeffrey C. Kinkley's Translation of Shen Congwen's Stories

ZHANG Zhuo-ya,TIAN De-bei

(School of Foreign Studies, Anhui University, Hefei 230601, China)

Abstract:It needs to choose literary works of world values and translators who can first keep the translation's literariness, cultural units, evocative ability, then do literary criticism to deepen its thematic meaning in the process of translating Chinese literature and culture abroad. Jeffrey C. Kinkley has been studying Shen Congwen based on China's social history and culture since 1972, which helps much in his translation. The strategy of explanatory translation conveys Chinese culture effectively; since he had considered each subject's feeling during the translating process, the translation would promote the subjects' interactions; he also translated texts that express inner relations between cultures attentively. The Sinologist has identities of multiculturality, intersubjectivity and interculturality which make positive effects in translating Chinese culture abroad and finally help in the development of national culture, in the diversity of world cultures.

Key words:translating Chinese culture abroad; sinologist; Jeffrey C. Kinkley; multiculturality; intersubjectivity; interculturality

中图分类号:H315.9

文献标志码:A

文章编号:1008-3634(2016)01-0122-07

作者简介:张卓亚(1990-),女,安徽合肥人,硕士生;田德蓓(1956-),女,上海人,教授,硕士生导师。

基金项目:安徽大学研究生学术创新项目(yfc100072)

收稿日期:2015-11-15