半干旱地区不同灌溉方式对粳稻生长发育及产量的影响

胡继芳++刘传增++马波++谭可菲++赵富阳++王宇先+++柴丽丽++王成++周超

摘 要:为了探讨半干旱地区如何节水种稻,试验以垦稻12和龙粳21两个水稻品种为供试材料,设3个灌溉处理(湿润、间歇和常规灌溉),通过田间小区对比,研究不同灌溉方式对水稻生长发育及产量的影响。结果表明:两个水稻品种在节水灌溉条件下株高降低,有效分蘖茎数增多,干物质积累量增加,根冠比增大,产量提高。其中间歇灌溉处理产量最高,垦稻12和龙粳21产量分别较常规灌溉增产22.8%和20.0%,差异达极显著水平。

关键词:粳稻;湿润灌溉;间歇灌溉;生长发育;产量

中图分类号:S275 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2016.03.006

水稻的生长发育受到遗传特性的影响,其一生需要大量水源来支撑,所以水源是发展水稻生产的先决条件。然而北方稻区处于干旱与半干旱地区,尤其是齐齐哈尔地区,十年九旱,水资源严重不足,水量供需矛盾更是日益突出。当今,在水资源紧缺俨然成为一个全球性问题时[1-2],研究水稻节水灌溉对节约水资源,提高水分利用效率,改善农业生态环境具有十分重要的意义[3-4]。试验通过研究不同灌溉方式对水稻生长发育的影响,探讨水稻在节水条件下的生长情况,以期为半干旱地区发展节水灌溉栽培提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材 料

试验材料为黑龙江省第二积温区早熟水稻品种垦稻12和龙粳21。试验于2011年在黑龙江省农科院齐齐哈尔分院水田试验地进行,试验地基础条件为有机质27.8 g·kg-1、全氮1.22 g·kg-1、碱解氮113.5 mg·kg-1、速效磷26.3 mg·kg-1、速效钾117.4 mg·kg-1,pH值7.2。

1.2 方 法

1.2.1 试验设计 试验设湿润灌溉和间歇灌溉2种节水处理,以常规灌溉(淹灌)为对照。随机区组排列,3次重复,共18个小区,每个小区面积20 m2,单排单灌,用挡板隔离各小区,以防止水分的串灌。插秧密度为当地常用插秧规格30.0 cm×13.3 cm,每穴3~5株。4月16日播种,5月23日移栽,除水分管理外,其它田间管理同于一般生产田。不同灌溉处理田间水分控制上下限见表1,插秧后至返青期各灌溉处理均保持 3 cm 的水层,以后土壤水分到达控制下限即灌至设计上限,如此循环到乳熟期,黄熟期自然落干。

1.2.2 测定项目 从节水处理开始记录灌水日期、灌水量及降雨情况,调查生育时期;在水稻返青活棵后观测株高和茎蘖动态,每小区定点10穴,每7 d调查1次株高及茎蘖数;在水稻不同生育时期选取有代表性的植株取样烘干,测定植株干质量,计算根冠比;成熟期各小区查30丛测定产量结构,同时每小区选6 m2左右实割进行产量实测。试验数据采用EXCEL和DPS软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同水分灌溉处理对水稻生育期的影响

不同节水灌溉方式对水稻的生育进程有一定的影响,从表2可以看出,节水灌溉处理下的水稻分蘖期均早于常规灌溉,这说明湿润灌溉和间歇灌溉的水层较浅或无水层条件下,土壤温度和水温比常规灌溉温度高,土壤通气性好,利于水稻分蘖的早生快发,节水灌溉比常规灌溉提前2~3 d进入分蘖期;湿润灌溉下水稻的抽穗期和黄熟期与常规灌溉相近或略晚,间歇灌溉下水稻的抽穗期和黄熟期则略早于常规灌溉,这是由于间歇灌溉在能满足植株需水要求下,又能提供足够的氧气促进水稻根系发展,利于后期灌浆成熟,而湿润灌溉在进入生殖生长期后需水量大,该灌溉满足不了植株的大量需水,延迟水稻灌浆成熟。

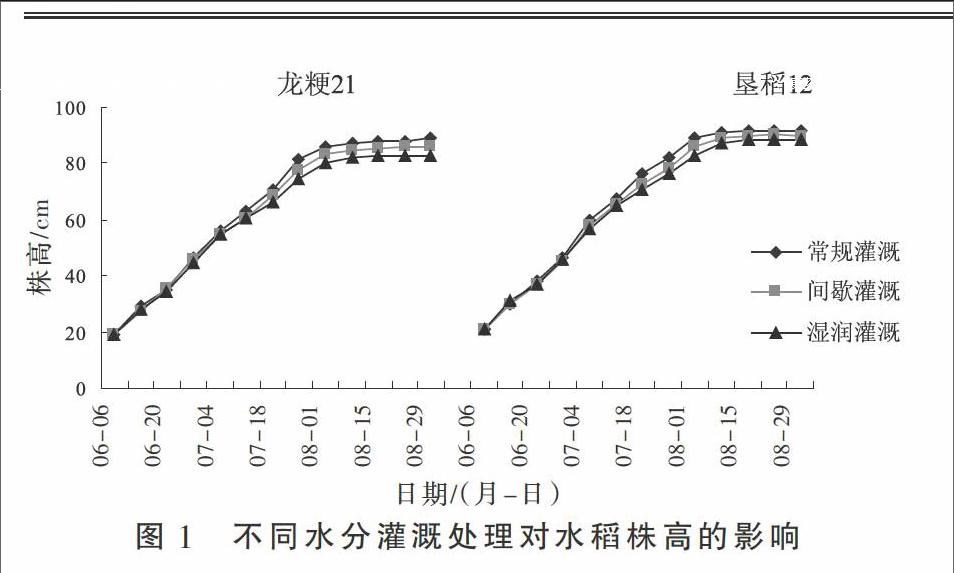

2.2 不同水分灌溉处理对水稻株高的影响

不同水分条件对水稻株高的影响也是显而易见的。图1表明,不同水分灌溉处理下,水稻株高变化趋势基本一致,但植株最终高度与灌水量的多少相关。从图1可以看出,在进入拔节期前各灌溉处理株高差异不大,进入拔节期后株高差距逐渐拉大,节水灌溉条件下水稻株高明显偏矮,说明节水灌溉会抑制水稻株高正常伸长。可能由于节水灌溉能有效地改善土壤环境,促进水稻分蘖茎数增多,把较多的营养用于分蘖上,而使株高增长缓慢,从图1中可以看出,两个水稻品种株高的大小排序均为:常规灌溉>间歇灌溉>湿润灌溉。

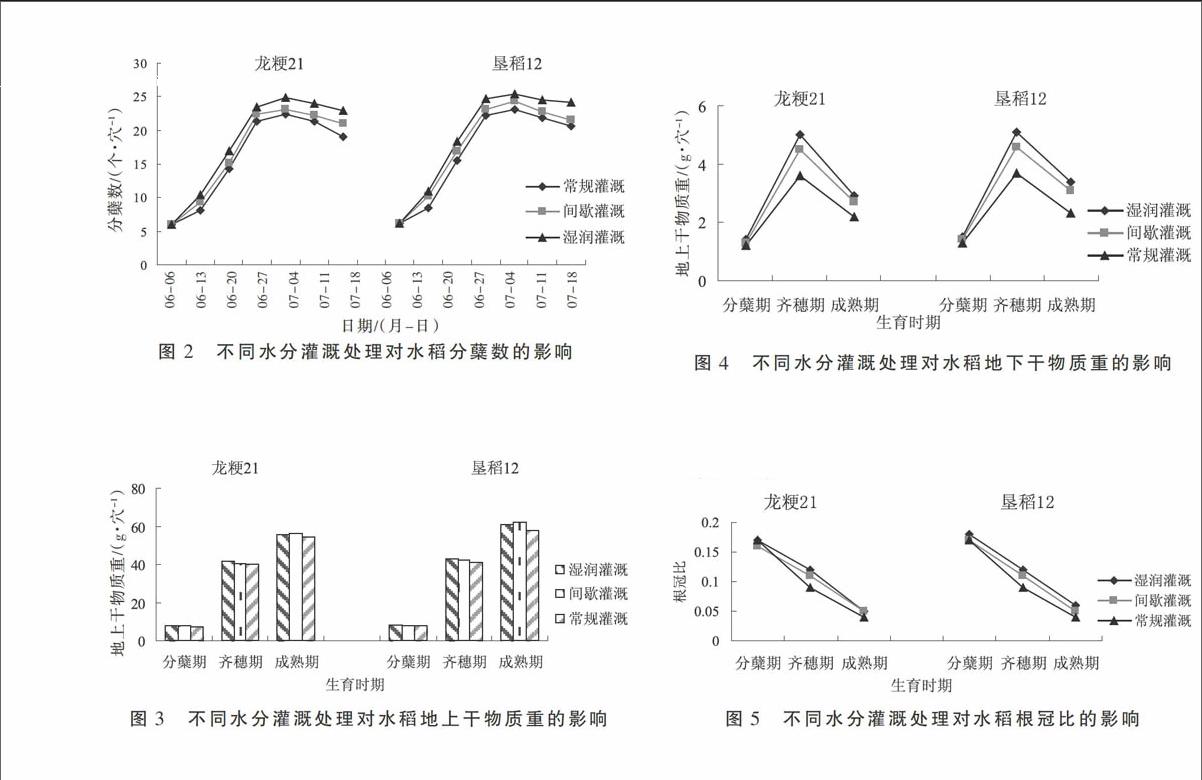

2.3 不同水分灌溉处理对水稻分蘖的影响

由图2可见,3种灌溉方式下水稻分蘖规律基本一致,均呈现出先增后减的特点,在几种灌溉处理中湿润灌溉分蘖茎数最高,常规灌溉最低。节水灌溉对田间土壤水分的控制,增加土壤中氧含量,有效地改善了土壤通透性,创造利于水稻分蘖的生长环境,促进前期分蘖的发生,加快群体基蘖数的增加,同时可减少无效分蘖的生长而提高有效分蘖茎数。所以,灌溉方法不同不会改变水稻分蘖的基本规律,只会影响水稻分蘖增加或减少的速度与幅度,以致影响到最终有效分蘖茎数,从有效分蘖茎数来看,两个品种的节水灌溉处理效果均为湿润灌溉>间歇灌溉>常规灌溉。

2.4 不同水分灌溉处理对水稻干物质重的影响

从图3可以看出,不同灌溉处理下的两个水稻品种植株地上干质量变化随生育进程变化趋势基本一致,均表现逐渐增加。在不同生育时期两种节水灌溉处理的地上干物质重均高于常规灌溉,说明适度的节水有利于干物质积累。其中分蘖期和齐穗期地上干物质重均以湿润灌溉处理最高,而成熟期则以间歇灌溉处理最高,这是由于湿润灌溉在水稻灌浆后期供水不足,不能满足植株对水分的大量需求,引发植株早衰,籽粒成熟度不充分所致。

根系干质量是水稻根系生长状况的集中体现,反应了根系的发达程度。图4可以看出不同灌溉处理的根系干质量在生育期内呈先上升后下降的趋势,到齐穗期根系干质量达到最大,然后逐渐下降,且节水处理的根干质量明显高于常规灌溉,说明节水灌溉有利于改善土壤环境,使根系发达粗壮。

根冠比反映了根系与地上部分之间干物质积累的关系。从图5可以看出,从分蘖期到成熟期水稻的根冠比呈现出递减的趋势,说明在生育前期,水稻是以根系生长为主,随着生育进程的增加,水稻叶片、茎秆、穗等地上部分逐渐成为生长中心,根冠比逐渐减小。且2种节水灌溉处理的根冠比较大,表明节水灌溉处理土壤环境良好,利于根系生长,根系吸收力强,促进地上部分光合产物积累,这也是节水灌溉地上干物质积累量高的原因。常规灌溉处理地上及地下干物质积累均低于节水灌溉处理,这是由于稻株一直处于淹水状态,根系得不到充分氧气供应,导致根系和地上部分生长均受影响。

2.5 不同水分灌溉处理对水稻农艺性状及产量的影响

由表3可知,两个品种的穗长、每穗实粒数、结实率及千粒质量均是以间歇灌溉处理最高;株高则是常规灌溉最高,每穴有效穗数最少;而湿润灌溉处理植株最矮,每穴有效穗数最多。可见,节水灌溉处理不存在所有农艺性状表现均最优的情况,只是部分性状表现相对优良。所以通过产量因子综合作用,2种节水灌溉处理的最终产量均明显高于常规灌溉,其中品种龙粳21在湿润灌溉和间歇灌溉处理的产量分别为9 264.7 kg·hm-2和9 812.8 kg·hm-2,分别较常规灌溉条件下增产13.3%和20.0%;品种垦稻12在湿润灌溉和间歇灌溉处理下的产量分别为9 253.5 kg·hm-2和10 121.3 kg·hm-2,分别较常规灌溉条件下增产12.3%和22.8%。两个品种在湿润灌溉和间歇灌溉处理下产量均与常规灌溉处理的产量增加达极显著水平,且均是间歇灌溉处理产量最高。

3 结论与讨论

通过不同灌溉方式对水稻农艺性状及产量影响的综合分析,垦稻12和龙粳21两个水稻品种在节水灌溉条件下均表现株高降低,有效分蘖茎数增多,干物质积累量增加,根冠比增大,产量增加,并且以间歇灌溉处理产量最高。

从株高上来看,作为水稻生长发育及干物质积累的一个重要指标,土壤水分状况直接影响着水稻的生长发育动态,本研究结果表明,湿润灌溉和间歇灌溉处理的株高比常规灌溉处理的株高均有所降低,这与张荣萍的研究结果一致[5],而与魏晓敏得出适宜节水可以增加水稻株高的结果略有不同[6],这可能是由于试验地块与灌溉方法的不同而使结果有所差异;从干物质积累来看,研究结果得出,湿润灌溉和间歇灌溉无论是地上还是地下干物质积累均比常规灌溉有所增加,且根冠比也增大,这样既能为稻株的生长发育吸收较多的水分和养分,也能为获得高产稳产奠定基础,张荣萍研究结论也证实了这一点[5];从产量性状来看,湿润灌溉和间歇灌溉处理下的有效分蘖茎数、每穗实粒数、结实率等产量因子高于常规灌溉处理,这与相关学者的研究结论一致 [5-7],但湿润灌溉处理后期水分供应不足,水稻容易出现早衰,导致水稻籽粒不饱满,千粒质量较低,产量增加幅度有限,而间歇灌溉处理的综合性状表现相对优良,最终产量相对较高。

可见,间歇灌溉处理根据水稻生物学特性适期适宜减少灌水量,不仅能改善土壤生态环境,促进根系向土壤深层延伸,根系发达,同时保证有效分蘖茎数,株高偏矮粗壮,地下部与地上部生长协调,有效的调节茎、蘖、穗、粒的生长及干物质积累与转化,使得最终有效穗数、穗粒数、结实率及千粒质量等产量因子得到有效提升,从而达到形成较高产量的目的。因此,水稻间歇灌溉方式在半干旱地区有推广价值。

参考文献:

[1] 山仑.节水农业的研究与实施[J].中国科学院院刊,1996 (6):430-435.

[2] 孙景生,康绍忠.我国水资源利用现状与节水灌溉发展对策[J].农业工程学报,2000,16(2):1-5.

[3] 聂晓,王毅勇,刘兴土.节水灌溉对三江平原寒地水稻生理生态需水和产量的影响[J]. 华北农学报,2011(6):168-173.

[4] 万开军, 熊焰, 陈会子,等. 水稻节水灌溉方式研究初报[J].河南农业科学, 2002(9): 11-13.

[5] 张荣萍.不同灌水方式对水稻生育特性和产量及其水分利用率的影响[D].雅安:四川农业大学,2006:46,50.

[6] 魏晓敏.寒地水稻节水增产技术模式研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2010:41.

[7] 朱士江,孙爱华,张忠学等.不同节水灌溉模式对水稻分蘖、株高及产量的影响[J].节水灌溉,2013 (12):16 -19.