我国贝类产业技术的现状与发展趋势*

阙华勇 张国范①

(1. 中国科学院海洋研究所 实验海洋生物学重点实验室, 青岛 266071; 2. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋生物学与生物技术功能实验室, 青岛 266071; 3. 海洋生态养殖技术国家地方联合工程实验室,青岛 266071)

我国贝类产业技术的现状与发展趋势*

阙华勇1,2,3张国范1,2,3①

(1. 中国科学院海洋研究所 实验海洋生物学重点实验室, 青岛 266071; 2. 青岛海洋科学与技术国家实验室 海洋生物学与生物技术功能实验室, 青岛 266071; 3. 海洋生态养殖技术国家地方联合工程实验室,青岛 266071)

中国海水养殖规模和产量稳居世界首位, 海水贝类在海水养殖中占有重要地位。我国贝类产业在技术研发、应用推广等方面取得了显著成绩。本文介绍了贝类产业链中种质创新、生态养殖、高值化加工等产业技术取得的成果, 分析了面临的挑战、亟需解决的产业问题及发展趋势, 以期为我国贝类产业技术的发展提供参考, 推动产业转型升级和提质增效, 实现贝类产业的健康可持续发展。

贝类产业技术; 现状; 趋势

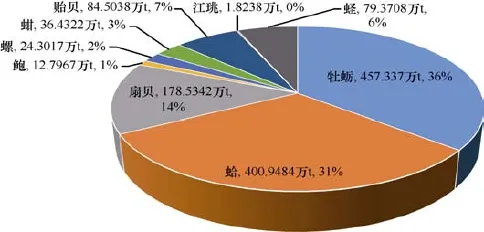

贝类产业是我国海水养殖产业的重要组成部分(图1), 养殖产量超过海水养殖总产量的72%, 牡蛎、扇贝、蛤、鲍已成为贝类主要的养殖品种, 产量占海水贝类养殖总产量的77%(农业部渔业渔政管理局, 2014)。特别是20世纪80年代, 以扇贝养殖为驱动力掀起的我国海水养殖第三次浪潮, 引领了我国海水养殖产业的跨越式发展。贝类产业已成为增加就业、拉动农村经济发展、改善食品结构及提高人民生活水平的重要行业(图2见文后彩图)。近10年来, 贝类产业链在种质创新、健康养殖、精深加工等各关键技术环节都取得了长足进步。与其他国家相比, 我国贝类产业在种质创新及高效生态养殖方面具有世界领先水平, 贝类高值化加工领域尚停留在初级阶段, 即便是产量和出口量较大的主要经济贝类, 绝大多数也止步于前处理的加工阶段(沈建等, 2008; 章超桦和秦小明, 2014)。本文拟对贝类产业的种质创新、高效养殖模式、高值化加工等整个产业技术链进行分析, 综述其发展现状并展望其发展趋势, 以期为我国贝类产业的健康可持续发展提供参考。

1 种质创新为产业发展提供强劲动力

种质种苗问题是海水养殖业的核心问题,一个良种的引入可以很快形成新产业并带动形成新产业群(相建海, 2013), 对产业发展起到巨大的推动作用(图3)。我国贝类育种始于多倍体研究, 1991年成立全国水产原种和良种审订委员会, 才正式开始水产新品种的审订工作。通过不足 30年的努力, 我国贝类新品种培育工作已经取得显著的成绩, 已累计获得 24个国家贝类新品种, 早期以引进种为主, 近期则主要为杂交选育种(表 1)。值得关注的是, 我国贝类遗传育种学家已开始在分子设计育种技术、全基因组选择育种技术等方面进行探索和研究, 成套研发了低成本、高通量遗传标记分型技术, 建立了贝类全基因组选择育种分析评估系统, 并辅助应用于新品种培育(Jiao et al., 2014; Li et al., 2015; 桂建芳等, 2016; Dou et al., 2016)。“大连1号”杂交鲍及其选育品系、“中科红”和“中科2号”海湾扇贝等新品种已成为我国产业的主养良种,其他大部分新品种的产业覆盖度逐年扩大。

图1 2015年我国海水养殖产量(中国渔业统计年鉴, 2016)Fig.1 Mariculture production of China in 2015

图2 2015年我国主要养殖贝类产量(万t)及所占比例(中国渔业统计年鉴, 2016)Fig.2 Production and proportion of main cultured shellfish of China in 2015

我国是世界上最早开展水产选择育种技术研究的国家, 其中群体选择技术是研究最早、使用最广泛的技术之一(唐启升, 2014)。选择育种是将分散在多个个体中的优良基因通过基因重组不断富集到少数核心群体中,是优中选优的过程。在审订通过的贝类新品种中, 选育种占人工培育新品种的 71%。这种方法普遍存在多代选择后出现近交衰退的现象, 影响遗传进展。最佳线性无偏预测法(BLUP)能够明显提高遗传进展速度, 特别是对于低遗传力和显性性状, 而且能够实现多性状复合育种, 目前其被广泛运用在遗传改良中(胡世洋等, 2016)。在贝类育种中该技术还处于起步阶段, 已初步建立了皱纹盘鲍、栉孔扇贝等养殖贝类的BLUP现代选育技术体系。

表1 我国贝类养殖新品种Tab.1 The new species of cultured shellfish in China

图3 扇贝年产量与新品种应用的对应关系(唐启升, 2014)Fig.3 Congruent relationship between annual output of scallop and the application of new species

杂交育种是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中在一起, 充分利用种群间的互补效应, 尤其是杂交优势(张振东, 2015)。种内杂交和种间杂交是杂交育种的两种方式。虽然杂交育种存在所需时间较长、杂交后代易出现性状分离等弊端, 但其仍为动植物育种研究中普遍使用的手段之一。“大连1号”杂交鲍是利用皱纹盘鲍的日本岩手群体和大连群体杂交形成的杂交种, 与父母本相比, 生长速度平均提高 20%以上, 养成周期缩短 1/4~1/3,成活率提高 1.8~2.4倍, 杂交优势明显, 性状稳定, 而且温度适应度增加, 养殖区从黄海北部向南扩展, 多次入选农业部主推品种, 目前我国养殖的皱纹盘鲍主要是杂交鲍。牡蛎“华南 1号”是以牡蛎种间杂种(香港牡蛎♀×长牡蛎♂)个体与香港牡蛎速生品系个体回交获得的回交一代(BC1F1)为基础群, 通过表型性状与分子标记协同上选, 以生长率为指标, 筛选出生长快、盐度适应范围略高于香港牡蛎的新品种。“华南1号”遗传稳定性达96.7%; 在相同养殖条件下, 总体重较香港牡蛎提高17.1%,产量提高23.1%, 并可在较高盐度的沿海河口水域养殖, 适当扩大了现有养殖水域。

细胞工程育种技术是在细胞和染色体水平上进行遗传操作改良品种的育种技术(唐启升, 2014), 在贝类研究中, 主要集中在多倍体育种、雌核发育等方面。在 1987年, 国内就有人工诱导合浦珠母贝多倍体的研究(姜卫国等, 1987), 之后陆续有皱纹盘鲍(王子臣等, 1990b)、扇贝(王子臣等, 1990a)、牡蛎(曾志南等, 1994)、泥蚶(费志清, 1999)等贝类多倍体的研究报道。多倍体较二倍体生长速度快、个体大、品质好, 但普遍存在胚胎及幼虫存活率低、成体抗逆性差等特点, 加之化学诱导剂的安全隐患等, 多倍体的产业化具有一定阻力(王昭萍等, 1998; 孙振兴和王如才, 1998; 张红云和严正凛, 2008)。雌核发育技术最大的优势是能快速获得纯系, 在鲍(Li et al., 2005)、牡蛎(Guo et al., 1993)、扇贝(李琪等, 2007)等贝类中都诱导出了雌核发育二倍体, 由于贝类雌核发育二倍体的成活率很低, 现阶段的研究多侧重在诱导条件的探索、胚胎发育及细胞学研究、构建基因-着丝粒图谱等方面(齐明君等, 2014)。要把细胞工程所包含的各种技术投入到水产动物育种的生产实践, 无论是理论基础还是应用技术, 都需继续深入研究和进一步完善(唐启升, 2014)。

利用与目标性状基因相连锁的分子标记来筛选目的性状称为分子标记辅助育种, 其能打破常规育种的局限, 更适合对阈性状的选择(唐启升, 2014)。常用的分子标记有RFLP、RAPD、AFLP、SSR、SNP等, 目前SNP标记是研究的热点, 贝类分子标记的研究多是通过筛选和目标性状相关联的分子标记, 从而达到间接辅助选育的目的。随着牡蛎等贝类的全基因组图谱绘制的完成, 全基因组选择育种研究正在快速发展。分子设计育种是育种科技研究的发展方向。中国海洋大学研究团队构建了扇贝基因型和表型性状关联的G-P模型和相应数据库, 以及分子设计育种信息平台, 并采用 BLUP和全基因组选择育种技术育成栉孔扇贝“蓬莱红2号”, 它是国内外第一个采用全基因组选择育种技术育成的贝类良种, 已在山东荣成、烟台等地推广养殖。

2 新型养殖模式助力产业转型升级

我国主要养殖贝类有 40余种(王如才和王昭萍, 2008), 根据养殖种类生物学特点及所处海区环境状况, 养殖方式呈现多样化。在贝类苗种繁育方面, 已基本实现了工厂化人工育苗, 而且许多新型的育苗设施得以应用示范, 包括双壳类贝苗上升流培育系统、封闭循环水苗种繁育系统等。在成贝养殖方面, 主要有海水池塘养殖、滩涂养殖、筏式养殖等方式。当前, 传统的养殖方式面临诸多困境, 包括自动化、机械化水平低, 养殖品种单一、密度大, 海区生产力下降等问题, 贝类养殖的发展与资源、环境的矛盾不断加剧, 已不适应可持续发展的需求(唐启升等, 2014), 亟需对养殖技术与模式进行变革, 发展绿色、环保、节能、高效的环境友好型生态养殖模式。

多营养层次综合养殖模式是近些年提出的一种健康可持续的海水养殖模式, 由不同营养级生物组成的综合养殖系统中, 一些生物排泄的废物成为另一些生物功能群的营养物质来源, 其能够实现养殖系统中营养物质的高效循环利用, 提高食物产出效率, 控制养殖水域富营养化的环境友好型生态高效养殖模式, 多营养层次综合养殖实现了养殖系统内营养物质在不同营养级生物间的传递、再循环, 降低了环境压力(方建光等, 2016)。在山东桑沟湾海域, 研究人员在充分评估环境容纳量、海域营养条件等的基础上, 构建了多种多营养层次综合养殖模式, 包括鲍-海带筏式综合养殖模式、鱼-贝-海带筏式综合养殖模式、鲍-海参-菲律宾蛤仔-大叶藻底播综合养殖模式等, 不仅取得了良好的经济效益, 而且在环境修复及生物碳汇方面具有显著的正面生态效应。通过实施多营养层次的综合养殖, 桑沟湾虽已开展了多年的规模化海水养殖活动, 但水质、底质环境均始终保持优于二类水质标准。美国学者评价认为, 桑沟湾实施的多营养层次综合养殖模式是一种实现养殖系统能量高效利用、改善水质、提高蛋白质产量、扩大近海海域养殖容纳量的有效途径, 这种养殖模式通过养殖生物对碳的移除, 还有助于缓解全球气候变化带来的负面影响(Kenneth and Galen, 2012)。

近年来, 多营养层次综合养殖模式在中国沿海有了很好的发展。山东长岛县于 2012年引入贝藻混养的综合养殖模式, 海带养殖面积由 2011年的 4km2增加到 2015年的13.33km2; 2011年大多数只进行虾夷扇贝保苗工作, 成贝养殖只有5万笼, 2015年成贝养殖达到 55万笼。虾夷扇贝成活率逐年提高, 一龄贝成活率达到 80%以上, 二龄贝成活率达到 60%以上。虾夷扇贝亩①1亩≈666.7m2。收益由 2011年的0.15万元提高到2015年的1.2万元, 行业人均收入由2011年的0.1万元增加到2015年的5.6万元, 产业增收、渔民致富效果显著。

我国海水池塘养殖始于20世纪70年代的对虾养殖, 贝类养殖的池塘多由虾池改造而来, 养殖的种类主要有缢蛏、文蛤、泥蚶等。缢蛏是浙江省的主养贝类, 针对采捕困难、人工成本高等问题, 我国研究人员研发应用底铺网缢蛏养殖技术, 不仅降低了采捕成本, 提高了采捕率, 而且使缢蛏的生长速度也更快(李利卫和卢光明, 2010)。浙江宁海已连续举办十一届蛏子节, 正逐渐形成品牌, 很好地带动了产业发展。近年来, 多营养层次综合养殖模式也引入到海水池塘养殖中, 逐渐形成了鱼、虾、贝、参等多种形式的养殖组合, 在提高养殖生物产量、降低生产成本和控制污染方面效果显著。

滩涂养殖的种类主要是蛤仔等埋栖型贝类, 在潮间带和潮下带均可养殖。潮间带虽然管理方便, 但容易受高温、冰冻等恶劣环境影响, 且每天都有一定时间处于露空状态, 不能摄食, 影响生长。潮下带受环境影响小, 有效摄食时间长, 生长速度、肥满度、成活率都有明显优势(张国范和闫喜武, 2010)。养殖中的病害已成为滩涂养殖的一大难题, 由于滩涂与陆地连接, 是陆源污染物的直接受纳区, 易造成生存环境恶化。目前, 研究者已尝试将多营养层次综合养殖模式应用到滩涂养殖中,在江苏开展的滩涂贝类与紫菜立体养殖, 在山东荣成实施的海草床多营养层次综合养殖,均取得了明显的经济效益和生态效益, 开辟了生态高效养殖的新途径, 具有推广价值。

我国构建的多营养层次综合养殖模式已成为生态养殖的典范, 先后有近 20个国家的100多位科学家前来考察, 引领了世界生态养殖的发展。多营养层次综合养殖理念是生态养殖的核心, 也是健康养殖的基础, 还是世界水产养殖业的发展趋势(方建光等, 2016)。

3 贝类高值化加工提升产业附加值

双壳贝类具有非选择性滤食的习性, 在海域生长过程中易积累富集在环境中的有害物质, 随着大众食品安全意识的逐渐增强, 对贝类这种鲜活水产品的需求也从量化向质化转变, 不再简单满足于吃到某种贝类, 已向吃得放心与安全过渡(徐文其和沈建, 2013)。与鱼类的营养价值相比, 贝类含有更加丰富的矿物元素、呈味氨基酸、多功能肽和活性糖苷等多种特异成分, 精深加工空间广阔(姜朝军, 2012)。贝类加工虽不属新兴行业, 但对于整个产业来说相对滞后。国内市场的贝类以鲜活品为主, 收获后大多直接出售, 加工产品也多以干制品、罐头等初级品为主; 蛤类、贻贝和扇贝等冷冻产品是我国出口的主要品种, 产品形态原始, 品种单一, 附加值较低, 出口价格上升空间很小(沈建等, 2008)。在高值化精深加工领域尚没有品牌化、产业化的产品, 贝类的高值化加工任重道远。在国家贝类产业技术体系的推动下, 研究人员研发了多种贝类清洗、流通、加工的新技术和新设备, 多种贝类休闲食品、即食食品等加工品已上市。

贝类的净化是进行壳体清洗, 排出泥沙、微生物, 去除杂质的过程。贝类的净化方法主要有自然净水区暂养净化处理和工厂化净化处理两种方法。净水区暂养净化所需时间长、损耗率高, 且存在二次污染的可能, 但其却是消除重金属等化学物质污染的唯一方法; 工厂化净化处理的成本较净水区暂养净化处理高, 但能提供可靠稳定的无菌海水, 而且洁净海水中贝类的净化能力有可能被洁净系统中的某些化学物质或机械系统所激活, 该方法的关键是制备稳定的杀菌海水, 商业性贝类净化系统中, 常用的杀菌方法有紫外线杀菌法、氯处理法、臭氧处理法, 以及臭氧-紫外线杀菌联用法(章超桦和秦小明, 2014)。值得注意的是, 我国已于 2002年出台了贝类净化技术规范, 地方上也有一些海水贝类的净化标准, 但是贝类净化的推广困难重重, 相对于我国贝类的产量, 净化工厂的数量远远不能满足需求, 其次由于净化设备投资过大或净化经济效益不高等原因, 并不能严格执行净化标准(沈建等, 2008)。这不仅导致我国的贝类食品安全得不到保障, 而且其出口创汇也受到很大影响。

温度是贝类活体运输的重要影响因素之一, 降低温度可减少耗氧量、降低新陈代谢、提高成活率、延长保活时间。双壳贝类的活体运输多采用低温运输, 蛤仔在-1.7~1.0°C保藏13d, 存活率为91%; 泥蚶在0°C条件下可保活11d, 存活率为100%(聂小宝等, 2012)。鲍的运输依据运输量、运输距离等的不同有多种方式。水运法运输量大, 成本高, 多用于珍品鲍的运输, “北鲍南养”是我国鲍养殖的一大特色, 这种南北异地养殖模式不仅使迁徙的鲍数量巨大, 路程较远, 而且必须保证迁徙后的鲍不死亡, 并保持其原有的良好的生理状态。模拟保活法是在运输中保持或接近鲍原有的生活环境, 使其始终处于平稳状态, 目前我国“北鲍南养”采用模拟保活运输法进行南北迁徙, 从辽宁大连至福建宁德, 单程运输 30h后, 鲍仍能维持较高活性。中小规模的鲍运输基本采用无水的低温保活运输法, 该方法成本低廉, 操作简单, 但保活持续时间短, 一般只能维持 12~15h, 且效果不稳定(徐文其和沈建, 2014)。国家贝类产业技术体系研究人员研制了现代化的高值贝类保活运输车, 可实现保活运输过程中对水温、溶氧和水质等关键存活参数的精确控制, 运输 7d后, 鲍鱼的平均存活率为 96.57%, 单次运输能力提高 63.6%,特别适合运输量大、运输距离长的保活运输,其经济效益较好。

干制品和腌制品是我国传统的贝类加工品, 容易出现肉质老化、变硬、持水力下降、食用时有渣感、变色变味等。冷冻产品是贝类加工的主要产品, 占 70%~75%, 是出口的主要类别(章超桦和秦小明, 2014)。在贝类体系的支持下, 研究人员研发了多种贝类精深加工新技术, 并逐步应用到生产中, 如采用温和加工栅栏技术研发了牡蛎休闲食品、五香巴非蛤、五香文蛤等贝类即食食品, 口感及风味良好; 采用蛋白质酶法转化技术对贝类蛋白酶解调味品品质进行了改良, 研发了新型贝类海鲜调味品、牡蛎解酒剂产品等; 采用贝类非热加工杀菌技术研发了牡蛎、皱纹盘鲍的高密度二氧化碳加工技术2套, 开发了2个非热加工产品等。贝类精深加工已进入上升势头, 獐子岛集团股份有限公司等贝类龙头企业也加大投入, 进行加工技术与新产品研发, 研发了蒜蓉粉丝扇贝、麻辣虾夷全贝、口口贝、XO扇贝酱等系列产品, 已有初步的市场反响。

4 发展趋势

传统育种技术仍然是目前贝类育种的主要手段, 分子标记辅助育种、全基因组选择技术、分子设计育种是目前研究的热点和未来的发展趋势。贝类育种工作要进一步加强育种理论与技术体系建设, 更要注重土著种的保护与利用工作, 加大对生长、抗性等重要性状的生物学机制及遗传基础的研究, 鼓励企业进行种质创新, 逐步建立以企业为主体的种业公司, 建立“育繁推一体化”的技术体系, 全面提升种业水平。

多营养层次综合养殖模式是贝类生态养殖的重要途径, 实践证明其是有效可行的。需要进一步完善理论与技术体系, 针对池塘、筏架养殖等不同的养殖方式建立相应的标准体系, 并不断研发创新养殖设施, 逐步实现贝类养殖的机械化、自动化、智能化。同时, 开发深远海已成为国家海洋开发战略的核心内容之一。经济社会发展对近海空间的需求逐渐加剧, 亟需拓展贝类养殖产业的新空间。深远海岛礁是开展贝类养殖、生产优质安全贝类产品的理想区域。

贝类加工业的发展趋势是重视贝类精深加工的技术创新, 提高贝类综合利用的水平和效益。当前的首要任务是提高贝类加工水平和治疗, 开发附加值高的精深加工产品。研发加工高新技术, 开发高档产品、复合制品和生物保健品等高附加值产品, 优化产品结构, 开发创立优质品牌产品。加强贝类加工技术基础性研究, 开展贝类生物活性功能、贝类蛋白组成、贝类冷冻变性机理等的研究工作, 推动加工科技的发展, 提高产品的科技含量, 促进我国贝类精深加工技术研究及其应用取得更大进展。

方建光, 李钟杰, 蒋增杰, 等. 2016. 水产生态养殖与新养殖模式发展战略研究. 中国工程科学, 18(3): 22-28

费志清, 尤仲杰, 徐善良, 等. 1999. 泥蚶多倍体胚胎的激发诱导: I. 低温与秋水仙素的诱导. 宁波大学学报: 理工版, (3): 33-38

桂建芳, 包振民, 张晓娟. 2016. 水产遗传育种与水产种业发展战略研究. 中国工程科学, 18(3): 8-14

胡世洋, 杨慧赞, 张永德, 等. 2016. 基于BLUP的单性状动物育种模型的研究及实现. 贺州学院学报, 32(1): 142-146

姜朝军. 2012. 我国贝类加工产业存在的主要问题与发展对策. 渔业信息与战略, 27(2): 87-93

姜卫国, 李刚, 林岳光, 等. 1987. 人工诱导合浦珠母贝多倍体的发生. 热带海洋, 6(4): 37-45

李琪, 杨青, 于瑞海. 2007. 栉孔扇贝雌核发育二倍体早期成活与生长发育的研究. 中国海洋大学学报: 自然科学版, 37(3): 399-404

李利卫, 卢光明. 2010. 虾塘底部铺网养殖缢蛏试验.科学养鱼, (1): 38-39

聂小宝, 章艳, 张长峰, 等. 2012. 水产品低温保活运输研究进展. 食品研究与开发, 33(12): 218-223

农业部渔业渔政管理局. 2014. 中国渔业统计年鉴.北京: 中国农业出版社

齐明君, 李琪, 孔令锋, 等. 2014. 紫贻贝雌核发育二倍体的人工诱导研究. 海洋湖沼通报, (1): 42-47

沈建, 林蔚, 郁蔚文, 等. 2008. 我国贝类加工现状与发展前景. 中国水产, (3): 73.75

孙振兴, 王如才. 1998. 海洋经济贝类多倍体研究的现状. 齐鲁渔业, 15(2): 10-15

唐启升, 丁晓明, 刘世禄, 等. 2014. 我国水产养殖业绿色、可持续发展保障措施与政策建议. 中国渔业经济, 32(2): 5-11

唐启升. 2014. 中国水产种业创新驱动发展战略研究报告. 北京: 科学出版社

王如才, 王昭萍. 2008. 海水贝类养殖学. 青岛: 中国海洋大学出版社

王昭萍, 王如才, 于瑞海, 等. 1998. 多倍体贝类的生物学特性. 青岛海洋大学学报: 自然科学版, 28(3): 399-404

王子臣, 毛连菊, 陈来钊, 等. 1990a. 温度休克诱导栉孔扇贝和虾夷扇贝三倍体的初步研究. 大连水产学院学报, 5(3-4): 1-6

王子臣, 张国范, 王一平, 等. 1990b. 皱纹盘鲍三倍体的研究. 大连水产学院学报, 5(1): 1-8

相建海. 2013. 中国水产种业发展过程回顾、现状与展望. 中国农业科技导报, 15(6): 1-7

徐文其, 沈建. 2013. 中国贝类前处理加工技术研究进展. 南方水产科学, 9(2): 76-80

徐文其, 沈建. 2014. 鲍鱼保活运输技术研究进展.食品与机械, 4: 146-150

曾志南, 陈木, 林琪, 等. 1994. 僧帽牡蛎三倍体的研究. 海洋通报, 13(6): 34-40

张国范, 闫喜武. 2010. 蛤仔养殖学. 北京: 科学出版社

张红云, 严正凛. 2008. 多倍体经济贝类的育种研究现状. 生物技术通报, (S1): 48-52

张振东. 2015. 我国水产新品种研发基本情况与展望.中国水产, (10): 39-42

章超桦, 秦小明. 2014. 贝类加工与利用. 北京: 中国轻工业出版社

Dou J Z, Li X, Fu Q, et al. 2016. Evaluation of the 2b-RAD method for genomic selection in scallop breeding. Scientific Reports, 6: 19244

Guo X M, Hershberger W K, Cooper K, et al. 1993. Artificial gynogenesis with ultraviolet light-irradiated sperm in the Pacific oyster, Crassostrea gigas. I. Induction and survival. Aquaculture, 113(3): 201-214.

Jiao W Q, Fu X T, Dou J Z, et al. 2014. High-resolution linkage and quantitative trait locus mapping aided by genome survey sequencing: building up an integrative genomic framework for a bivalve mollusc. DNA Research, 21(1): 85-101

Li H D, Wang J W, Bao Z M. 2015. A novel genomic selection method combining GBLUP and LASSO. Genetica, 143(3): 299-304

Li Q, Kijima A. 2005. Segregation of microsatellite alleles in gynogenetic diploid pacific abalone (Haliotis discus hannai). Marine Biotechnology, 7(6): 669-676

Sherman K, McGovern G. 2012. Frontline Observations on Climate Change and Sustainability of Large Marine Ecosystems. United Nations Development Programme

Status and Trend of Molluscan Mariculture Techniques in China

QUE Hua-Yong1,2,3, ZHANG Guo-Fan1,2,3*

(1. Key Laboratory of Experimental Marine Biology, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, Qingdao 266071, China; 2. Laboratory of Marine Biology and Biotechnology, Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology, Qingdao 266071, China; 3. National & Local Joint Engineering Laboratory of Ecological Mariculture, Qingdao 266071, China) *Corresponding author, E-mail: gfzhang@qdio.ac.cn

China is leading in the scale and production of mariculture worldwide. Seawater mollusks accounted for the majority of the total mariculture production in China. The molluscan mariculture industry has seen notable achievement in both technique R&D and its application. This paper presents the advance in the aspects of breeding, ecological aquaculture, processing, and analyses the challenges arise from the industry, as well as the technique development trend. This review is aimed to provide with a reference in order to promote the sustainable development of molluscan mariculture.

molluscan mariculture techniques; status; trend

S96

10.12036/hykxjk20160725004

* 资助项目: 国家贝类产业技术体系(CARS-48)。阙华勇, 男, 研究员, E-mail: hque@qdio.ac.cn

① 通讯作者: 张国范, 男, 研究员, 从事贝类生物学研究, E-mail: gfzhang@qdio.ac.cn

2016-07-25, 收修改稿日期: 2016-08-02