丝绸之路视域下的长安佛经翻译活动

史飞翔

丝绸之路”的称谓最早是由德国地理学家裴迪南·冯·李希霍芬在1877年出版的一本名为《中国——我的旅行成果》的书中提出来的。这是一条沟通世界东西方的大通道。2014年6月22日上午,在位于西亚波斯湾西南岸卡塔尔国首都多哈举行的联合国教科文组织第38届世界遗产大会上,中国大运河和中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”顺利通过评审,联袂列入世界文化遗产。丝绸之路见证了公元前2世纪至公元16世纪期间,亚欧大陆经济、文化、社会发展之间的交流,尤其是游牧与定居文明之间的交流;它在长途贸易推动大型城镇和城市发展、水利管理系统支撑交通贸易等方面是一个出色的范例。同时,它与张骞出使西域等重大历史事件直接相关,深刻反映出佛教、摩尼教、拜火教、祆教等宗教和城市规划思想等在古代中国和中亚等地区的传播。

翻译事业在我国有着悠久的历史。根据一些书上记载的外来语情况来判断,有人认为我国远在周秦时期就有翻译活动。但由于现存史料失之过简,我们无从窥测当时的翻译活动。真正的翻译是从佛教传入我国以及随之开展的译经活动开始的。最早有文字可考的佛经翻译是西汉哀帝元寿元年(公元前2年)贵霜帝国大月氏王遣使者伊存来中国口授佛经,博士弟子秦景宪协助伊存得以保存记录的《浮图经》。

中国历史上先后出现过三次翻译高潮:东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的科技翻译和鸦片战争至“五四”的西学翻译。佛经翻译是中国翻译事业的起点。中国的佛经翻译活动大体上经历了两个阶段。第一阶段自西汉哀帝年间(公元前2年)至东晋后秦的大约四百年。第二阶段自后秦弘始年间(399)鸠摩罗什来长安至唐武宗会昌五年(845)为后一阶段。在为期八百多年的佛经翻译活动中,长安佛经翻译活动特别值得关注。

草堂寺——第一座国立翻译佛经译场。草堂寺最早创建于公元401年,是中国佛教史上著名的翻译佛经大家鸠摩罗什驻锡的地方,三论宗祖庭之一,同时也是中国历史上第一座规模巨大的国立翻译佛经译场。东晋十六国时这里不仅是第一个国立译经场,而且也是第一个管理全国佛教事务机构所在地。后秦弘始三年(410)皇帝姚兴遣硕德率军西伐后凉,迎鸠摩罗什至长安,后于圭峰山下逍遥园中千亩竹林之心“茅茨筑屋,草苫屋顶”,起名草堂寺,后经扩建,殿宇巍峨。鸠摩罗什率众僧住此译经。当时译经队伍非常庞大,在鸠摩罗什主持之下,译经场中有译主、度语、证梵本、笔受、润文、证义、校刊等传译程序,分工精细,制度健全,集体合作。据记载,助鸠摩罗什译经的名僧有“八百余人”,远近而至求学的僧人三千之众。故有“三千弟子共翻经”之说。贞观年间,唐太宗李世民曾御驾草堂寺,祭祀并题诗盛赞鸠摩罗什。

唐代长安三大国立译场——大兴善寺、大慈恩寺、大荐福寺。从隋代(590)到唐代,是我国佛经翻译事业高度发展的时期。隋朝已设立了正规的、永久的的国家译场。到了唐代译经事业更是达到了鼎盛时期。当时许多地方都设有译场,犹以国都长安城中的三大国立译场大兴善寺、大慈恩寺、大荐福寺最为著名。三大国立译场都在长安,这足见当时翻译活动的活跃与重要。

翠微宫——玄奘译《心经》之地。翠微宫,位于西安长安区沣峪滦镇南浅山上的黄峪填充村,是唐太宗李世民避暑养病的离宫,始建于唐代初年,唐贞观十年废,贞观二十一年重修。据《大唐内典录》载:玄奘大师于唐贞观二十三年(649)四月,陪唐太宗李世民至终南山的翠微宫。五月二十四日,玄奘在终南山翠微宫翻经院翻译出了著名的《般若波罗蜜多心经》。《般若波罗蜜多心经》简称《般若心经》或《心经》,为般若经类的精要之作。全经260字,阐述五蕴、三科、四谛、十二因缘等皆空的佛教义理,而归于“无所得”(不可得),认为般若能度一切苦,得究竟涅槃,证得菩提果。由于经文短小精粹,便于持诵,在中国内地和西藏均甚流行。近代又被译为多种文字在世界各地流传,成为佛门弟子必备之典籍。翠微宫经过历史的沧桑变迁,今已荡然无存,仅有历代寻访者留下的诗句可供想象当年的情形。现在有一所黄峪寺小学,据当地村民说这就是当时翠微宫遗址。

释道安的译经活动。释道安(314—385),俗姓卫,晋常山扶柳(今河北冀县)人。释道安在中国佛教史上有着重要的地位,被鸠摩罗什称誉为“东方圣人”。他于公元365年编纂了《众经目录》,制定了僧尼规范,开启了出家人姓“释”的先声。379年他在长安主持前秦国家译经场院,译经百万言,成为中国历史上著名的译经大师。从建元十五年(379)至建元二十一年(385)释道安一直住在长安五重寺讲经译注,“僧众数千,大弘法化”。他先后主持译经10部180卷,100多万字。还注释佛典和注经作序,仅作序就有60多种。释道安在长安时,协助当时的外籍译师审定所出经论译文。由于他见多识广,总结出翻译有“五失本、三不易”,这就为后世译经工作指明了方向。如隋彦琮的八备十条、唐玄奘的五不翻、宋赞宁的六例说,都是以道安五失本、三不易总结为典则的。

鸠摩罗什的译经活动。鸠摩罗什(梵语Kumārajīva)(344—413),音译为鸠摩罗耆婆,又作鸠摩罗什婆,简称罗什。东晋时后秦高僧,著名的佛经翻译家。与真谛(499—569)、玄奘(602—664)并称为中国佛教三大翻译家。鸠摩罗什原籍天竺,生于西域龟兹国(今新疆库车县)。幼年出家,初学小乘,后遍习大乘,尤善般若,并精通汉文,曾游学天竺诸国,遍访名师大德,深究妙义。东晋后秦弘始三年(401),姚兴派人迎鸠摩罗什至长安(今陕西西安石井阿福泉欢乐谷)从事译经,成为我国一大译经家。鸠摩罗什率弟子僧肇等八百余人,译出《摩诃般若》、《妙法莲华》、《维摩诘》、《阿弥陀》、《金刚》等经和《中》、《百》、《十二门》及《大智度》等论,共74部,384卷。由于译文非常简洁晓畅,妙义自然诠显无碍,所以深受众人喜爱,广为流传,对于佛教的发展,有很大贡献。所介绍之中观宗学说,为后世三论宗之渊源。佛教成实师、天台宗,均由其所译经论而创立。

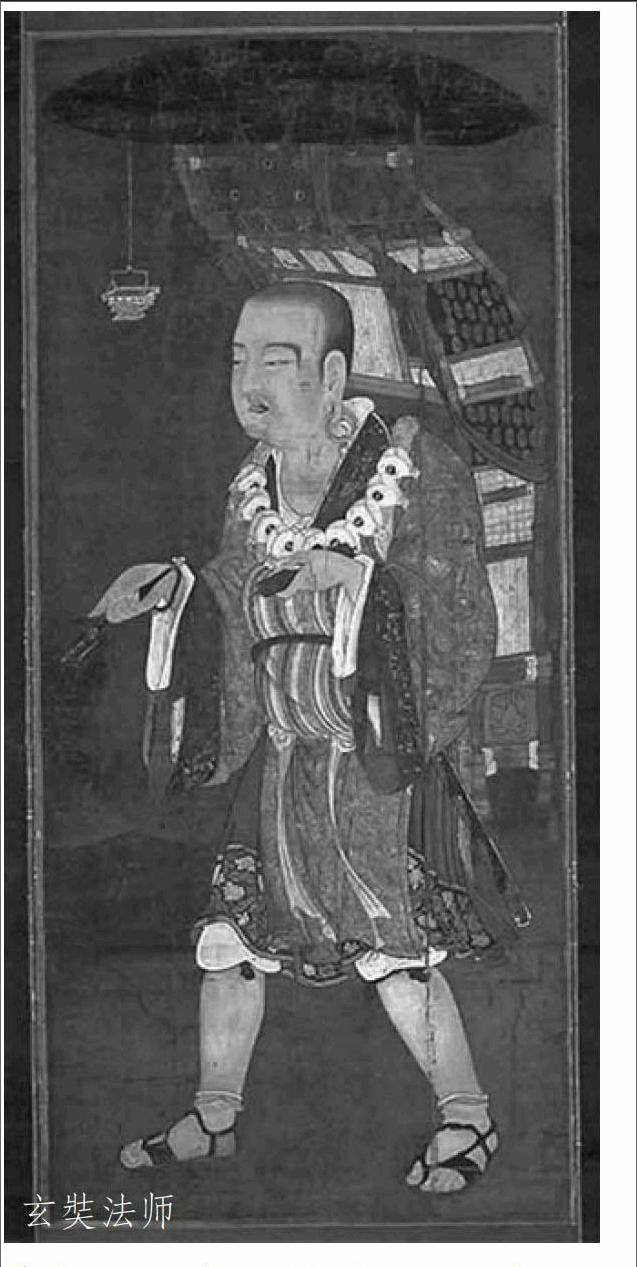

玄奘的译经活动。玄奘(602—664)唐代高僧,我国杰出的翻译家,法相宗创始人。公元629年,玄奘从长安出发,孤身一人独自经过兰州、凉州、瓜州、玉门关、伊吾、高昌、龟兹,取道今天的吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿富汗、巴基斯坦,以非凡的毅力历经三年,行程两万五千公里,最后抵达时称“天竺”的佛国圣地——印度,并花费整整10年时间在那里求学。公元645年,玄奘携带8尊佛像、657部梵语佛经以及佛祖舍利回到大唐王朝。当他抵达长安时,当朝皇帝李世民与百万市民倾城出动,迎接他西天取经归来。史载当时“道俗奔迎,倾都罢市”。回国后,玄奘先后为太宗、高宗所钦重,供养于大内,赐号“三藏法师”。“太宗且曾两度劝其弃道辅政,玄奘师均以“愿守戒缁门,阐扬遗法”而固辞之。帝唯从其志,助其译经工作,建长安译经院,诏译新经;玄奘开译场于长安弘福寺后,即请朝延诏征天下晓法能文之名僧襄助其事。大师先后于弘福寺、大慈恩寺、玉华宫译经,凡十九年,共译出经论75部,1335卷,约1300万字,占唐代译经的一半以上。玄奘所译佛经,多用直译,笔法谨严,世称“新译”。在翻译理论上他创立了著名的“五不翻”理论。所谓五不翻是指梵语译成汉语时,有五种情形不予意译,而保留其原音(音译)。即:(一)为秘密之故,例如经中诸陀罗尼,是佛之秘密语,微妙深隐,不可思议,故不以义译之。(二)多种涵义,例如薄伽梵一词,兼具自在、炽盛、端严、名称、吉祥、尊贵等六意,故不可任择其一而译。(三)此方所无之故,如阎浮树产于印度等地,为我国所无,故保留原音。(四)顺古之故,例如阿耨多罗三藐三菩提,意指无上正等正觉,然自东汉以降,历代译经家皆以音译之,故保留前人规式。(五)为存尊重之心,故如般若、释迦牟尼、菩提萨埵等,一概不译为智慧、能仁、道心众生等。此外,玄奘在主持译场时还培养了窥基、圆测、嘉尚、普光、法宝、神昉、神泰等一大批翻译人才。玄奘的译著从数量和质量上都达到了中国佛经翻译史上的高峰,代表着中国古代佛经翻译的最高水平。玄奘大师对佛教经典翻译的贡献无人能比,印度学者柏乐天称玄奘“无论如何是有史以来翻译家中的第一人,他的业绩将永远被全世界的人们记忆着”(《伟大的翻译家玄奘》)。

作为丝绸之路起点的长安被誉为“佛教的第二故乡”。长安是举世公认的中国佛经翻译事业的主要阵地。长安的佛经翻译活动延续时间长,涉及范围广,所出经典多,对中国译经史和佛教发展史均产生了极为深刻的影响。长安的佛经翻译既有草堂寺、大兴善寺、大慈恩寺、大荐福寺、翠微宫这样的国立译经场所,也有释道安、鸠摩罗什、玄奘这样的大翻译家,这就使得长安的佛经翻译活动在整个中国翻译史上占据了十分突出的地位。佛经的翻译过程其实就是佛教中国化的过程。长安的佛经翻译活动作为中国翻译的起点,对两千年来的中国历史、政治、宗教、哲学、建筑、艺术和日常生活等诸多领域产生了不可估量的影响,发挥了举足轻重的作用,已成为中国传统文化的重要有机组成部分。今天,随着“一带一路”国家战略的提出,长安的佛经翻译活动必将引起世人的高度关注,继而熠熠生辉。

(责任编辑:武学沪)

——谈谈徐兆寿长篇小说《鸠摩罗什》