既有隧道整体道床下沉的“抬—注—锚”复合整治技术研究

邹文浩,马伟斌,杜晓燕,郭小雄( .中国铁道科学研究院,北京 0008; .中国铁道科学研究院铁道建筑研究所,北京 0008)

既有隧道整体道床下沉的“抬—注—锚”复合整治技术研究

邹文浩1,马伟斌2,杜晓燕2,郭小雄2

( 1.中国铁道科学研究院,北京100081; 2.中国铁道科学研究院铁道建筑研究所,北京100081)

摘要:我国既有铁路隧道整体道床下沉、翻浆冒泥等病害严重影响线路平顺性与服役状态,采用调整扣件等常规措施难以根治,无法保障线路安全运营。本文以太岚铁路柏崖头隧道病害整治工程为例,提出了“抬—注—锚”复合整治技术。该技术采用液压同步控制系统精确控制整体道床的抬升过程,在施工过程中与后续注浆和锚固措施紧密配合。首先采用有限元数值模拟,对比分析道床中部抬升、道床两侧顶升、边顶中抬三种方案,确定了边顶中抬为实施方案;然后介绍了整体道床下沉病害整治方案的实施过程及要求;最后通过施工监测对整治效果进行验证。结果表明:经“抬—注—锚”复合整治技术处理后,整体道床的最大下沉量由整治前的39. 8 mm降低为1. 9 mm,差异沉降由整治前的8. 33‰减少为0. 47‰,整治效果良好。

关键词:铁路隧道整体道床抬升注浆锚固

整体道床是用混凝土整体板代替松散道砟堆筑而成的道床,并和轨枕联成一体,从根本上改变了轨下基础的受力分布、荷载传递及变形发展过程[1-2]。整体道床具有维护工作量少、结构简单、整体性强以及表面整洁等诸多优点,能显著改善隧道内维修作业的工作条件,缩短洞内作业停留时间和减轻劳动强度。然而,经过一段时间的运营之后,整体道床会出现了翻浆冒泥、基底下沉和道床开裂等病害,危及行车安全[3-4]。目前针对整体道床沉降问题,一般采用更换轨垫等临时措施进行处理,难以根治病害;若采用整体道床翻修、压力注浆等[5-6]措施整治,又存在工程量大、造价高、影响列车正常运营等问题。

铁路线路行车密度大、运行条件要求高、天窗时间短,而铁路隧道具有净空小、宽度窄、空间相对封闭等特点,这就要求铁路隧道内的病害整治需达到以下要求[7]:①病害整治作业应快速,修补材料应尽快达到所需强度,从而满足线路正常运营的要求;②施工设备应满足隧道净空的要求,作业量不应太大,尽量少干扰列车运行;③应设法改善施工作业环境,给作业人员创造良好的工作条件。

针对铁路隧道的上述特点,研发出针对整体道床下沉病害整治的“抬—注—锚”复合整治技术。本文首先简单介绍大秦铁路柏崖头隧道整体道床下沉病害基本情况,接着采用有限元模拟方法对备选抬升方案进行对比分析,确定最终抬升方案,然后介绍整体道床下沉病害整治方案的实施过程及整治效果,以期为类似工程提供参考。

1 工程概况

柏崖头隧道位于太岚线土堂—柳林河区间,全长1 276 m,单线隧道,为混凝土双支撑块式整体道床(图1),铺设60 kg/m无缝钢轨。隧道为早期喷锚结构,围岩以中厚层石灰岩为主,岩石坚硬,整体性较好。地下水主要为基岩裂隙水。

图1混凝土双支撑块式整体道床

柏崖头隧道某区段整体道床长8 m,宽2. 4 m,厚0. 35 m,材料为C30混凝土,整体道床纵横向裂缝交错,道床外沿纵向裂缝长达5 m。整体道床不均匀沉降明显,最大下沉量为4 cm,造成线路竖向、横向起伏较大,严重危及行车安全。工务部门前期采取增加扣件橡胶垫等临时措施,已达到扣件可调节范围极限。经资料分析和现场调查后,根据实际情况创新性地提出“抬—注—锚”复合整治方案来对该区段整体道床进行彻底整治。

2 抬升方案的选定

采用数值分析方法对备选抬升方案进行对比,主要考察各方案中整体道床的受力、变形、抬升装置的受力情况、方案在施工工艺等方面的要求,以及整治后对后续线路运营的影响,以选择最佳抬升方案。

2. 1备选抬升方案

备选抬升方案有道床中部抬升、道床两侧顶升、边顶中抬3种。

1)道床中部抬升方案。先凿除混凝土板两侧宽约10~15 cm混凝土路面至基岩位置,在整体道床中部将螺旋丝杠打设于基岩内,千斤顶布设于螺旋丝杠及工字钢、化学锚栓及支撑钢板形成的受力结构之间提供反力,形成“上挑”作用,沿隧道轴向对称布置两列千斤顶。抬升作业采用的TK-1型千斤顶为超薄液压千斤顶,该千斤顶起重量为10 t,缸体外径50 mm,行程50 mm,本体高度为80 mm。

2)道床两侧顶升方案。两侧凿除人行道混凝土路面至基岩处,布设TK-2型千斤顶,用其顶升整体道床两侧的角钢,顶起整体道床。顶升作业采用的TK-2型千斤顶同样为液压千斤顶,该千斤顶起重量为20 t,缸体外径80 mm,行程65 mm,本体高度为120 mm。

3)边顶中抬方案。如图2所示,该方案为上述两种方案的结合,在道床两侧顶升方案的基础上在道床中心处加设一列TK-1型千斤顶。

图2边顶中抬方案

2. 2数值模拟

1)数值模型

为了解各抬升方案下混凝土板的受力和变形,以及抬升系统的受荷情况。采用大型商用有限元程序ABAQUS进行数值模拟。

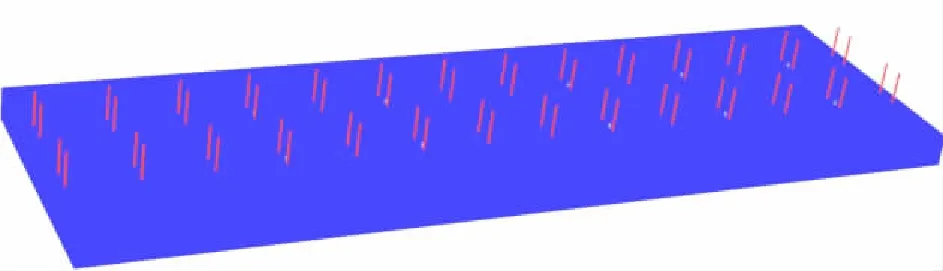

①道床中部抬升方案三维数值模型(见图3)。混凝土板尺寸为8 000 mm×2 400 mm×300 mm,M16化学锚栓插入混凝土板的深度为12. 5 cm。化学锚栓与混凝土板直接连接,不发生相对错动,即认为两者连接牢固。边界条件为约束所有化学锚栓顶部的平移和转动。

图3道床中部抬升方案三维数值模型

②道床两侧顶升方案三维数值模型(见图4)。M12型化学锚栓深入混凝土板深度为11 cm,边界条件为约束化学锚栓外端部的平移和转动。

图4道床两侧顶升方案三维数值模型

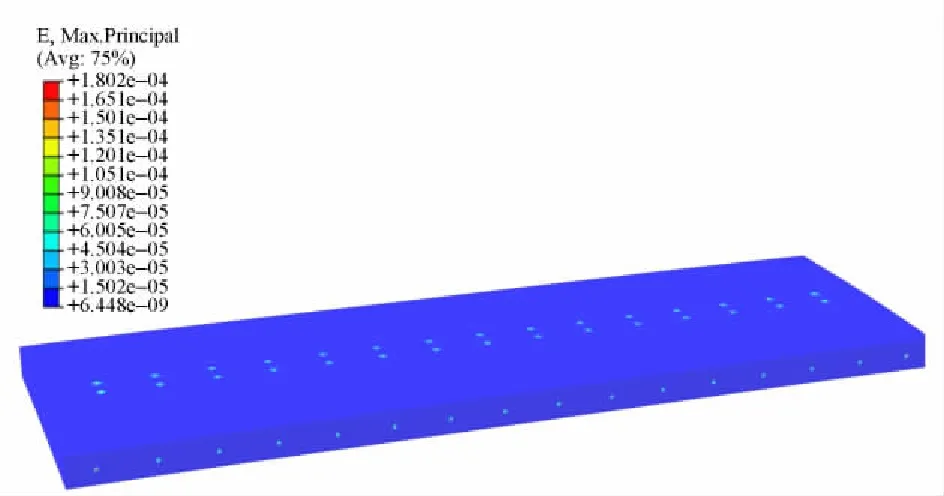

③边顶中抬方案三维数值模型(见图5)。该方案在道床两侧顶升方案的基础上在道床中部沿隧道轴向布置两列M16化学锚栓,插入混凝土深度为12. 5 cm。边界条件为约束混凝土板两侧锚栓外端部及中部锚栓顶部的平移和转动。

图5边抬中顶方案三维数值模型

2)本构模型及参数

化学锚栓的本构模型采用线弹性模型;混凝土板采用塑性损伤模型。参数依据《混凝土结构设计规范》( GB 50010—2002)选取,见表1、表2。ABAQUS内嵌的塑性损伤模型由Lubliner等人提出,由Lee和Fenves进行改进和发展[9-10]。采用该模型对单调荷载作用下的混凝土构件进行模拟能得到其准确的宏观反映,该模型还可用于混凝土结构在往复荷载作用下的受力行为模拟[11]。

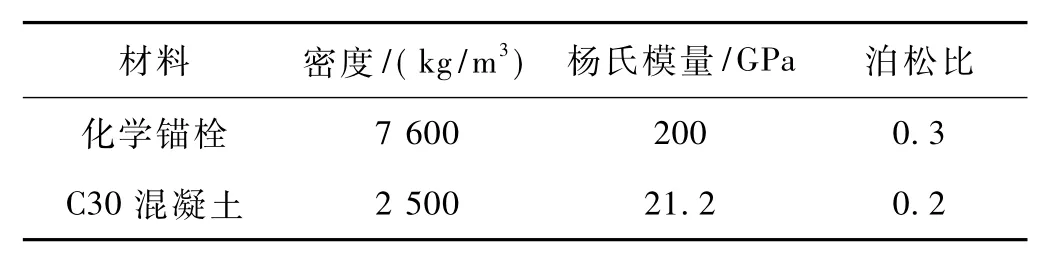

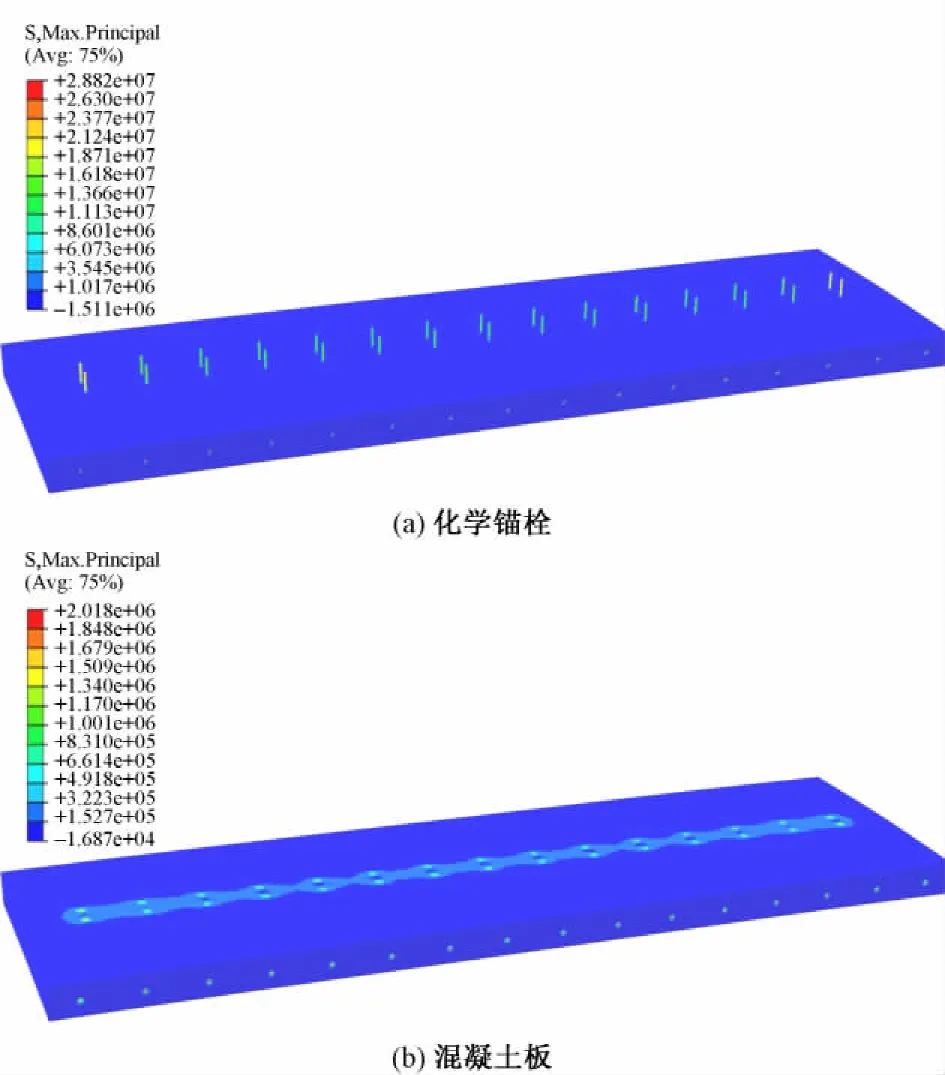

表1材料基本物理参数

表2 C30混凝土损伤计算参数[8]

3)数值计算结果与分析

①道床中部抬升方案。化学锚栓主拉应力最大值为11 MPa左右,远小于其抗拉强度;混凝土板主拉应力最大值为0. 75 MPa,和其抗拉强度相比较小。混凝土板的变形非常小。

②道床两侧顶升方案。化学锚栓主拉应力最大值为57 MPa左右,为中部抬升方案的5. 2倍,但同样远小于锚栓抗拉强度。混凝土板主拉应力最大值为2. 01 MPa,混凝土板在化学锚栓周围的部分区域已经出现开裂的情况。混凝土板最大应变为3. 84×10-4,出现在锚栓附近。

③边顶中抬方案。该方案计算得到的主拉应力云图见图6。可知,化学锚栓主拉应力最大值为29 MPa左右,为中部抬升方案的2. 6倍,为两侧顶升方案的1 /2左右,中部加设抬升千斤顶有效分担了两侧化学锚栓的荷载;混凝土板主拉应力最大值为2. 01 MPa,混凝土板在化学锚栓周围的部分区域也出现开裂的情况,但比两侧顶升方案轻微,且范围也小很多。中部抬升化学锚栓附近混凝土主拉应力最大值为0. 95 MPa,在方案实施过程中可以适当调整中部抬升千斤顶的抬升力。由图7可知,混凝土板最大应变为1. 802× 10-4,出现在两侧化学锚栓附近。

图6边顶中抬方案主拉应力云图(单位: Pa)

图7混凝土板应变云图

2. 3最终方案选取

中部抬升方案的计算结果略优于其他两种方案,两侧顶升方案和边顶中抬方案也基本满足要求。中部抬升方案的缺点是需要在道床上钻孔施作多组千斤顶基座,会较大程度削弱混凝土板的整体性,给后续线路运营带来隐患。两侧顶升方案的缺点在于道床侧面施工作业面小,对施工精度要求高,群锚系统整体性能难以有效发挥[12]。而边顶中抬方案综合了上述两种方案的优点,也减少了其缺点所带来的影响,故在实际施工中选择该方案为最终道床抬升方案。

3病害整治方案的实施

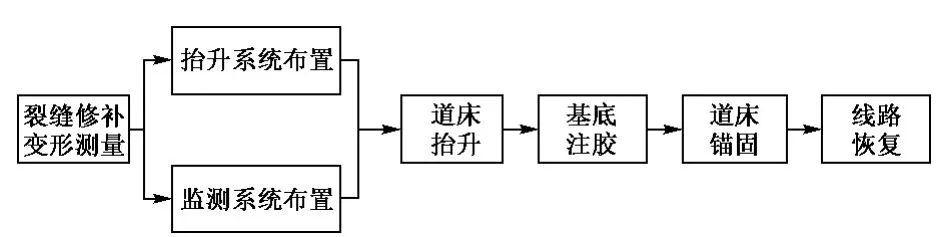

柏崖头隧道整体道床下沉病害整治施工流程见图8。

由于道床有一定程度的破损,且已出现多条裂缝,需对其进行裂缝修补以增强其抵抗变形的能力。整体道床下沉病害整治施工从14年5月5日开始,19日结束,集中利用14个天窗点完成。具体步骤和方法:①对道床已发生的变形进行测量和统计,掌握整体道床实际的服役状态;②进行抬升系统的布置,原则是易于布置且要使得道床受力均匀,与此同时进行监测系统的布置,要求实时、准确;③开始道床的抬升,抬升过程中要保证道床受力均匀,即精确控制各千斤顶顶程,采用文献[13]中所述的荷载—位移法对抬升过程进行双控;④采用注胶的方式填充基底大范围空隙,要求胶液速凝、早强、流动性好、无污染,且凝固前后胶体体积变化小;⑤待胶体强度达到一定程度后,用锚杆把道床、胶体和基底围岩锚固为一体,提高其受力性能;⑥整理施工现场,恢复线路的正常运营。

图8柏崖头隧道整体道床下沉病害整治施工流程

3. 1道床“边顶中抬”方案实施流程

道床“边顶中抬”方案的剖面布置见图9。

图9道床“边顶中抬”方案的剖面布置

施工工艺流程如下:

1)人行道混凝土凿除。凿除道床两侧人行道长约8. 5 m、宽约0. 5 m范围内的混凝土,沿深度方向凿至基岩处。

2)道床两侧顶升平台布置。在道床两侧侧面中线沿隧道轴线方向每隔0. 5 m布置化学锚栓,然后锚固长约8 m的8#角钢,为道床两侧TK-2型千斤顶提供顶升平台。

3)道床两侧千斤顶基座施工。人行道混凝土凿除后的工作面坑洼不平,且基岩直接承担千斤顶作用力可能会失稳,故施作C40混凝土墩作为千斤顶基座。先清理基岩表面浮渣,然后支模浇筑早强混凝土并进行养护。

4)道床中心千斤顶基座施工。在道床中部沿隧道轴线每隔1 m钻孔布置螺旋丝扣,深入到基岩中一定深度以满足承载要求,且与道床钻孔分离,即螺旋丝扣与道床钻孔间有一定空隙。螺旋丝扣固定后,在其上端焊接托盘作为TK-1型千斤顶承载平台。

5)道床中心抬升平台布置。在道床中部沿隧道轴线方向每隔0. 5 m左右对称布置化学锚栓,固定支承钢板。支承钢板和TK-1型千斤顶间布设长约8 m的 I12型钢,作为道床中心抬升平台,保证道床均匀受力。

6)道床抬升作业。采用双控法对抬升作业进行控制,以控制位移即抬升量为主,计算各千斤顶的总抬升量,把整个抬升过程分为三个阶段,各千斤顶的阶段抬升量为总量的1 /3。

3. 2整治效果

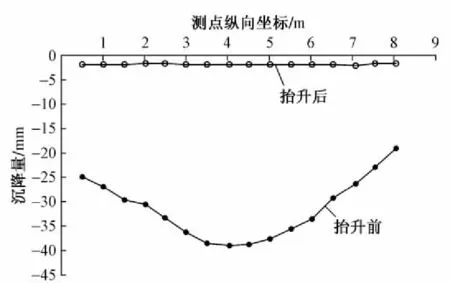

整治施工完成后整体道床沉降与抬升前沉降对比见图10。经“抬—注—锚”复合整治技术处理后,整体道床的最大下沉量由整治前的39. 8 mm降低为1. 9 mm,差异沉降由整治前的8. 33‰减少为0. 47‰。目前该区段线路平顺,运行状态良好。

图10抬升前后整体道床沉降对比

4 结论

1)边顶中抬方案结合了中部抬升方案和两侧顶升方案的优点,能满足道床混凝土板受力和变形要求,且对施工精度要求不高,对线路后续运营影响小。

2)“抬—注—锚”复合整治技术通过液压抬升系统调整道床混凝土板的沉降和变形,注胶填充基底空隙,锚固增强基底结构和围岩的整体性,三者共同作用改善道床的承载能力。“抬—注—锚”复合整治技术是整治措施和监测措施的有机结合,具有施工简单、能准确控制各点抬升量等优点,尤其适用于运营铁路隧道整体道床抬升工程。

3)柏崖头隧道整体道床下沉病害整治效果显著。经“抬—注—锚”复合整治技术处理后,整体道床的最大下沉量由整治前的39. 8 mm降低为1. 9 mm,差异沉降由整治前的8. 33‰减少为0. 47‰。

参考文献

[1]王其昌,陆银根.铁路新型轨下基础应力计算[M].北京:中国铁道出版社,1987: 10-15.

[2]郭飞,刘庆潭,李雅萍.铁路隧道整体道床的沉降与基底状况关系的分析[J].中国铁道科学,2007,28( 1) : 40-43.

[3]刘庆潭,单立平.铁路隧道整体道床横断面的受力分析[J].铁道学报,2002,24( 5) : 93-97.

[4]于春华.城轨交通整体道床病害及整治[J].铁道工程学报,2008,25( 12) : 83-86.

[5]程学武,董敬.隧道内整体道床的破裂原因分析及整治[J].铁道工程学报,2009,26( 5) : 64-68.

[6]钟贞荣,罗科炎,杨仕教,等.整体道床病害分析及整治[J].华东交通大学学报,2007,24( 2) : 37-40.

[7]马伟斌,李红梅,郭胜,等.铁路隧道内无砟轨道结构病害检测与快速修复技术[J].中国铁路,2011( 9) : 29-32.

[8]张劲,王庆扬,胡守营,等.ABAQUS混凝土损伤塑性模型参数验证[J].建筑结构,2008,38( 8) : 127-130.

[9]LUBLINER J,OLIVER J,OLLER S,et al.A Plastic-damage Model for Concrete[J].International Journal of Solids and Structures,1989,25( 3) : 299-326.

[10]LEE J,FENVES G L.Plastic-damage Model for Cyclic Loading of Concrete Structures[J].Journal of Engineering Mechanics,1998,124( 8) : 892-900.

[11]聂建国,王宇航.ABAQUS中混凝土本构模型用于模拟结构静力行为的比较研究[J].工程力学,2013,30( 4) : 59-67.

[12]苏磊,李杰,陆洲导.受剪状态下化学锚栓群锚系统承载力[J].哈尔滨工业大学学报,2010,42( 4) : 612-616.

[13]唐丽云,赵来顺,张淑云,等.建筑物顶升纠偏中的荷载—位移控制法[J].西安科技大学学报,2006,26( 1) : 27-30.

(责任审编葛全红)

Research on composite technologies—lifting,grouting and anchorage—for treating subsidence of monolithic concrete bed in existing railway tunnel

ZOU Wenhao1,MA Weibin2,DU Xiaoyan2,GUO Xiaoxiong2

( 1.China Academy of Railway Sciences,Beijing 100081,China; 2.Railway Engineering Research Institute,China Academy of Railway Sciences,Beijing 100081,China)

Abstract:T unnel monolithic concrete bed subsidence of some existing railway lines and the diseases such as frost boiling and mud pumping seriously affected the railway line smoothness and service status,which couldn't be cured by conventional measures including adjusting fasteners,and railway line safety operation couldn't be assured.T aking the disease remediation project of Baiyatou tunnel in T ailan railway as an example,the composite remediation technology of lifting-grouting-anchorage was presented in this paper,which adopted hydraulic synchronous control system controlling the lifting process of monolithic concrete bed and closely matched with the following grouting and anchorage measures.By using finite element numerical simulation,three schemes of lifting in the middle,jacking on both sides and jacking on side-lifting in the middle were compared and analyzed and the last scheme was selected,implementation process and requirements of disease remediation plan for monolithic concrete bed subsidence were introduced,and the remediation effectiveness was verified through the construction monitoring.Results showed that the maximum subsidence of monolithic concrete bed was decreased from 39. 8 mm to 1. 9 mm and differential settlement was from 8. 33‰to 0. 47‰after composite remediation technology treatment of lifting-groutinganchorage,which means the remediation effect was good.

Key words:Railway tunnel; M onolithic concrete bed; Lifting; Grouting; Anchorage

文章编号:1003-1995( 2016) 01-0025-04

中图分类号:U213.7

文献标识码:A

DOI:10.3969 /j.issn.1003-1995.2016.01.05

作者简介:邹文浩( 1986—),男,博士研究生。

基金项目:国家自然科学基金—高铁联合基金项目( U1434211) ;铁道科学技术研究发展中心科研项目( J2014G004) ;中国铁道科学研究院基金项目( 2014YJ015,2015YJ039)

收稿日期:2015-11-11;修回日期: 2015-12-10