基于创新链视角的农业科技成果转化机制研究

朱晴晴,胡春阳

(1.安徽科技学院 财经学院,安徽 凤阳 233100; 2. 南开大学 经济学院,天津 300071)

基于创新链视角的农业科技成果转化机制研究

朱晴晴1,胡春阳2

(1.安徽科技学院财经学院,安徽凤阳 233100; 2. 南开大学经济学院,天津 300071)

摘要:农业科技系统、农业科技中介系统、农业产业系统之间相互割裂,导致了农业科技成果供求结构失衡,并最终影响农业科技成果转化.从创新链视角构建以农业企业和农民为主体的农业科技成果转化系统,遵循了农业科技成果从创意产生到生产力形成的逻辑,同时也需要建立起相应的机制,保障农业科技成果转化的顺利进行.

关键词:农业科技成果;转化机制;创新链;要素整合;农业R&D

胡春阳(1979-),男,江西进贤人,南开大学经济学院在读博士.

农业科技成果转化是实现农业现代化、解决“三农”问题的关键,然而目前我国国家和地区层面上的农业科技成果转化率依然很低.据统计,近10年来全国省部级以上农业科技成果推广率仅为30 %,“十一五”期间农业科研单位农业科技成果转化率只有41 %[1].农业科技成果转化通常由农业科研院所、农业高等院校等单位提供,农户或者农业企业将农业成果付诸应用,而农业科技中介则将两者联系起来.这三类主体的分离性及其目标的差异性,加之多种制约因素的存在,必然导致农业科技成果转化困难.同时受农业科技成果本身及供求双方特性的影响,农业科技成果转化的机制较其他科技成果转化更加复杂和困难.

从现有的文献看,关于农业科技成果转化的研究主要集中在基础理论[2-3]、系统结构[4]、影响因素[5-7]、过程[8]、速度[9]、模式[10]及路径[11]等方面.近年来学术界越来越重视创新链的研究,一些理论分析了创新链的成因,回答了为何需要创新链和如何培植创新链等问题.事实上,创新链揭示一项农业科技成果从创意的产生到形成生产力过程中,各个环节中知识、技术的流动、转化和增值效应,也反映各创新主体的衔接、合作和价值传递关系,因而对于研究农业科技成果转化具有非常重要的作用.而当前关于农业科技成果转化的研究很少涉及创新链的相关理论,现有的研究成果缺乏系统性,理论深度也不足.

因此,本研究拟在对前人研究成果进行梳理的基础上,通过对农业科技成果转化的现状及成因的分析,找出当前存在问题的症结所在,从创新链视角构建农业科技成果转化系统,并运用系统论的观点和思维,探索优化农业科技成果转化系统和促进成果高效转化的系统机制.

1 当前农业科技成果转化现状及成因分析

1.1农业R&D投入逐年加大,科技产出明显提高

农业R&D投入是农业科技投入的重要组成部分,反映农业科技投入的实际水平,其投入主体主要有中央和地方农林牧渔及其他机构农口部门,企业和国外投入在总投入中的占比不到3 %.农业R&D经费以科技三项费、事业费、委托费等形式向农业科研院所、农业高等院校拨款,主要用于农业基础研究、应用研究和试验发展活动.1976-2012年,全国农业R&D投入逐年加大,涨幅经历了先增加后下降再上升的过程,但总体而言投入仍严重不足.按R&D经费内部支出和外部支出口径统计,2012年全国农林牧渔业研究与开发机构R&D经费内部支出1 060 115万元,其中基础研究、应用研究和试验发展支出分别为97 493万元、201 059万元和761 564万元,R&D经费外部支出23 993万元,R&D投入强度为0.12 %,R&D课题数和经费达17 387项和524 769万元.从科技产出来看,2012年全国农林牧渔业科技论文、出版科技著作和申请专利数量分别达到30 366篇、813种和3 738项.

1.2农业专业技术人员及R&D从业人员数量庞大但占比和学历低

农业专业技术人员是从事农业研发、技术推广、技术应用等活动的主体,是农业科技的载体.我国当前农业专业技术人员数量庞大,但与发达国家相比占比低,发达国家农业科技人才数可占乡村就业人口总数的0.4 %,而我国2012年年末占比仅为0.28 %,农业研发人员不到总数的1/10,其高学历高职称比例也较低.2012年全国农林牧渔公有经济企事业单位专业技术人员共计110.1万人,其中企业和事业单位分别为18.3万人和91.8万人,按服务的国民经济行业分研究与开发机构R&D从业人员共计49 239人,其中拥有博士、硕士和学士学位人员分别5 500人、12 361人和20 071人,按隶属关系和学科分农业科学研究与开发机构R&D从业人员共计103 507人,其中拥有博士、硕士和学士学位人员分别为5 791人、12 779人和210 791人.此外,农业技术人员在专业结构上不够合理,以传统农学农艺专业居多,土壤学、植物病理学、植物检疫、作物遗传育种、作物逆境生理、动物遗传育种等新兴专业人员较少,且年龄结构趋于老化,队伍不稳定.

1.3农业产出增长缓慢,农业科技贡献率和成果转化率有待提高

近年来,我国通过设立农业科技成果转化资金项目、成立农业科技成果转化交易服务联盟、搭建农业科技成果转化交易平台、实施粮食丰产科技工程等一系列配套措施,积极推进农业科技成果转化,培育和推广了一大批以良种繁育为代表的新技术新品种,为农业增产增收提供了重要支撑.2006-2013年全国农林牧渔业总产值依次为40 810.83亿元、48 893.02亿元、58 002.15亿元、60 361.01亿元、69 319.76亿元、81 303.92亿元、89 453.05亿元、96 995.27亿元,总产值指数(上年 = 100 %)分别为103.9 %、105.7 %、104.6 %、104.4 %、104.5 %、104.9 %、104.0 %,农业产出增长较GDP同期增长缓慢,农业科技进步贡献率和成果转化率约为55 %和30 % ~ 40 %,而发达国家可达到80 %和85 %[12].

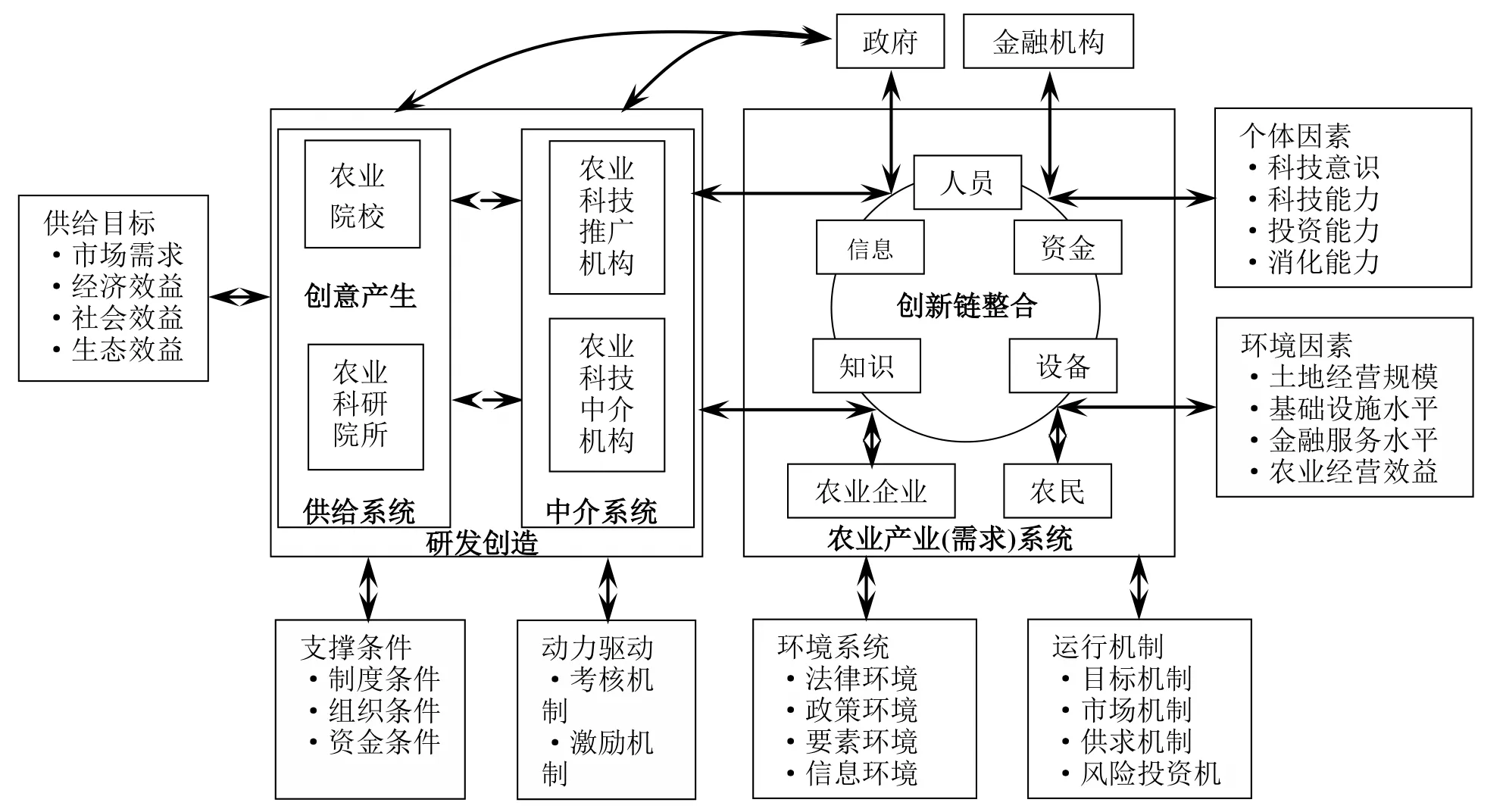

显然,我国当前农业人财物投入是巨大的,科研成果也是可观的,而科技成果转化率却有待提高.这既与地域环境差异性大、动植物生长周期长、农业科技成果保密性差等有关,也与农业科技成果转化过程中因创新链脱节造成的农业科技系统和产业系统科技成果供求结构失衡、有效供给和需求不足,以及农业科技中介系统发展滞后密切相关.因此,我们结合创新链理论和系统论,构建农业科技成果转化系统(如图1),探索优化农业科技成果转化系统、促进成果高效转化的系统机制.

2 基于创新链视角的农业科技成果转化系统构建

农业科技成果转化系统作为将农业知识、技术、经验等成果物化、商品化、产业化并实现其经济、社会和生态价值的有机整体,各要素、部分之间具有密切的相互关系,共同实现其功能.目前我国农业成果转化过程中,农业科研院所、农业高等院校、农业科技推广机构、农业科技中介机构、农业企业、农民、政府和金融机构之间各自为政、相互割裂,从而使得农业科技成果转化系统不能很好地实现其功能.按照系统论的思想,任何系统都应该是一个有机的具有关联性、整体性、等级结构性的有机整体,系统中各要素、部分要共同作用,才能很好地实现其整合、动力、维持、调整等整体功能.按照创新链理论,农业科技成果转化作为一个由创意产生(基础研究、应用研究)、中间试验、商品化和产业化等环节构成的完整的链状结构,各个环节,尤其是商品化环节,需要整合相应的人、财、物、信息、知识等各项关键要素,整条创新链要形成既定的目标导向,针对其制约瓶颈(如成果供求结构失衡、有效供给和需求不足)确定核心主体,并建立起相应的动力机制、激励机制、市场机制、价格机制、供求机制和调控机制,保障农业科技成果转化的顺利进行.

在图1中,我们将由农业企业和农民等构成的农业产业系统作为农业科技成果转化系统创新链的重要主体,以及创新链中人、财、物、信息、知识等各项关键要素整合的重点,旨在纠正以往重技术研发、轻市场需求的思想,这也符合2014年中央一号文件关于推进农业科技创新的文件精神.位于创新链始端的农业科技成果供给系统主体(农业企业和农民),在创意产生时由于政府部门建立的新的项目立项和管理机制的驱动和激励,更多地注重农业产业系统和中介系统的成果需求反馈信息,有利于扭转成果脱离市场需求的局面.当然,如何为农业企业和农民提供必要的政策、资金、信息、知识支撑,优化农业科技成果转化机制,是优化农业科技成果转化系统的关键所在.

图1 基于创新链的农业科技成果转化系统

3 优化农业科技成果转化机制的路径

3.1增加农业科技成果有效供给和需求,理顺供求结构

有效供给和有效需求不足,供求结构失衡,是制约我国当前农业科技成果转化的重要原因.从供给方面来看,其产出主要来自科研院所,且多以科技论文、出版著作、专利申请数、形成国家或行业标准数等指标来衡量.譬如2012年全国按国民经济行业分农林牧渔业研究与开发机构科技产出相关指标数分别为30 366、813、3 738和517,但供给和需求是两个对等的概念,且强调的是与人们农业科技成果消费需求和能力的均衡.事实上,农业企业和农民需要的往往不是科技论文、出版著作、专利申请数、国家或行业标准这类成果,而是那些有利于其目标实现的成果.要从科研立项、项目管理、项目结题、职称评定等方面着手开展改革,强化农业科研与产业部门之间的关联,让转化后的经济社会生态效益成为衡量科研成果有效性的关键指标.从需求方面来看,农业企业具有较强的成果需求愿望,但许多农业科技成果保密性差、转化周期长、资金投入大、转化难度高,在缺少必要的政策、资金、技术、人才支撑的条件下,企业往往难于支付相应的成本.农民作为农业科技成果的另一重要需求主体和最终使用者,受文化素质、心理特点、融资能力、农业经营规模、农业经营收益等因素影响,他们也是严重有效需求不足的.2012年农村居民家庭劳动力平均每百个劳动力中不识字或识字很少、小学程度、初中程度、高中程度、中专程度人口比例分别为5.30、26.07、53.03、10.01、2.66,而大专及以上仅为2.93.文化素质低直接影响农民对农业科技成果的消化吸收能力,大多数农民不愿意轻易尝试新的农业科技,普遍存在求稳从众心理.2012年年末乡村就业人员数39 602万人,人均耕地面积只有0.307公顷,小规模的农业经营也严重阻碍了农业技术成果的运用.要通过加大农业科技推广力度、农民技术能手示范,调动农民的积极性,广泛开展农民科技文化素质教育,推广新型农民培训、农村信息服务、重大动植物疫情防控、一村一品等科技推广示范工程,帮助农民提高科技意识,提升科技知识和能力.

3.2注重中试环节,推进中试基地建设

中试是农业科研机构取得科技成果后,进行的旨在验证相关数据、完善技术规范,和解决商品化、产业化生产关键技术的中间阶段试验,决定着科技成果转化价值链的顺利运行,较科研成果研究初期需要更多的投入.国际上两者资金投入比例达到了1∶10,而我国只有1∶0.7[13],按隶属关系和学科分,2012年农业科学开发机构R&D经费内部支出总额为1 097 947万元,其中基础研究、应用研究和试验发展经费分别为94 610万元、211 638万元和791 699万元.通过中试,通常能够将科研项目成功率由不到30 %提高到80 %甚至更高[14],而我国目前中试率仅为3 %.农业科研机构注重学术成果,热衷于报项目、拿课题、出文章、评职称,导致了“重科研、轻中试”现象的普遍存在[15],农业企业则由于资金和风险投资机制缺位等原因也不像西方国家企业那样热衷于中试.要在加大中试专项基金投入的同时,建立有效的投融资、产权保护、利益分配和风险承担机制,强化中试人员素质,通过制定一系列配套政策、鼓励农科教产学研协作,共建一批高水平中试基地.

3.3发挥政府宏观调控及动力功能,整合创新资源

构建以农业企业和农民为创新链主体的农业科技成果转化系统,有利于发挥市场在成果转化当中对资源的优化配置作用.但很多农业科技研究工作都是在开放条件下开展的,即便已经物化的花卉、苗木、种子、畜禽崽雏,其成果保密性也不高、容易扩散,因而具有显著的正向外部性,这是很多中试机构和农业企业不愿意从事农业科技研究的重要原因.一些具有非排他性的农业科技成果,尤其是转基因生物培养、抗逆性植物、农业生物安全、农作物规模化种植、环保肥料、精准农业技术、农业全程信息化技术等事关农业发展全局,具有战略意义的科研成果,开发难度高、资金投入大、转化周期长,且其需求市场具有高度的不确定性,需要政府充当成果供给和需求的协调人和代理人,通过改革农业科技管理体制、完善多元化农业科技推广体系、出台成果转化优惠政策、搭建专门的科技研究平台、设立重大重点科研项目及专项基金、建立政企银联合的多层次资金投入体系来有效整合各项创新资源,发挥对农业科技成果转化系统的调控和动力功能.

3.4强化农业企业和农民创新主体地位,完善农业科技成果转化市场机制

我国当前的农业科技成果转化系统很大程度仍然是计划经济的产物,源于新中国成立后中央建设政研一体化农业科学网络的设想.20世纪五六十年代,我国逐步建立起由中国农业科学院及专业研究所、省级农业科学院及专业研究所、地区农业科学院等构成的农业科研系统,同时制定了《农业技术推广站工作条例》,在全国建立了由农业技术推广站、水产技术推广站、畜牧兽医站等组成的庞大的基层农业科技推广系统.这两大系统与由各部属、省属、区属农业院校构成的农业教育系统共同构成了农业科技成果转化系统的三大组成部分,相关机构由政府出资建立,受同级农业行政管理部门或政府直接领导,政府计划任务并安排财政经费,农业科研单位开展科技研究,成果输送到农业科技成果转化系统无偿提供给农业科技成果使用者,具有明显的国家计划和行政导向的特点.这种具有无偿性、计划性,且条块分割、社会化协作程度低的农业科技成果转化体系不符合新时代发展社会主义市场经济的客观要求.

按照新的农业科技成果转化系统,农业企业和农民既是农业科技成果的直接需求者,又是农业技术创新的重要主体,他们受自身短期利润最大化、长期利润最大化、市场占有率、家庭收益最大化等目标驱动,能够就采用何种农业科技成果和如何整合人、财、物、信息、知识等各项关键要素开展研发进行决策.因此,要按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《农业科技发展规划(2006-2020 年)》的改革思路,多管齐下强化农业企业和农民的科技创新主体地位,深化农业科研科技体制改革,提高农业科研机构、农业科技推广机构与农业企业、农民进行交流合作的积极性和主动性,采取发展全国农业技术推广管理信息系统、全国农业科技成果转化交易服务平台、农业科技成果交易会、农业科技成果托管中心、农业经济合作社等多种方式,让农业科技成果最大程度地转化,并实现经济、社会、生态效益.

4 结论及建议

农业科技成果转化是一项成果由科技系统向产业系统运动的系统工程,系统当中,农业科技成果从创意产生、中试,到商业化、产业化,是一个环环相扣的链状结构.从农业科技R&D投入、产出、人员结构等方面阐述当前农业科技成果转化的现状,提出创新链脱节造成的农业科技系统和产业系统科技成果供求结构失衡、有效供给和需求不足,以及农业科技中介系统发展滞后是农业科技成果转化率不高的根本原因.从创新链视角构建以农业企业和农民为主体的农业科技成果转化系统,并运用系统论的观点和思维,提出通过增加农业科技成果有效供给和需求、注重中试环节、推进中试基地建设、发挥政府宏观调控及动力功能、强化农业企业和农民创新主体地位、完善农业科技成果转化市场机制,来优化农业科技成果转化系统.

参考文献:

[1] 毛学峰,孔祥智,辛翔飞,等.我国“十一五”时期农业科技成果转化现状与对策[J].中国科技论坛,2012(6):126-132.

[2] 熊桉.供求均衡视角下的农业科技成果转化研究——以湖北省为例[J].农业经济问题,2012(4):44-48.

[3] 段莉.我国农业科技成果应用的特征转变与问题应对[J].学术论坛,2012,(2):127-131.

[4] 王骞.我国农业科技成果转化研究[D].青岛:中国海洋大学管理学院,2012:35.

[5] 张冬,刘曲玮,赵凌云.我国农业科技成果转化的制约因素及对策研究[J].黑龙江畜牧兽医,2014(2):10-11.

[6] 陈华,易启洪.论我国农业科技成果转化的影响因素[J].科技广场,2014(1):214-219.

[7] 郭瑞萍,马宏斌.农业科技成果转化与产业化途径研究[J].中国农学通报,2006(6):532-534.

[8] 查金祥,周三中.论农业科技成果转化的自我组织机制[J].农业技术经济,2003(1):41-44.

[9] 王敬华,钟春艳.科技成果转化助推畜牧养殖业发展[J].黑龙江畜牧兽医,2012(14):11-12.

[10] 刘忠强,王开义,谭华.产业与地域视角的农业科技成果转化模式研究[J].中国农学通报,2011(4):280-284.

[11] 陈学云,史贤华.促进我国农业科技成果转化的产业化路径——基于农业科技的供求分析[J].科技进步与对策, 2011(14):73-77.

[12] 刘志仁.我国与发达国家农业十大差距[EB/OL].[2013-12-20].http://www.cast.net.cn/zx/zjlt/189236.shtml.

[13] 郑琦.基于资源整合的中试公共平台战略[J].科技进步与对策,2008(8):1-6.

[14] 谢涛.对解决科技成果中试问题的思考[J].科技成果纵横,2004(4):39.

[15] 张淑辉,郝玉宾.农业科技成果低转化率的主要原因探讨[J].理论探讨,2014(1):98-101.

(责任编校:李建明英文校对:李玉玲)

Research on Transformation Mechanism of Agriculture Science and Technology Achievements Based on the Perspective of Innovation Chain

ZHU Qingqing1, HU Chunyang2

(1. Institute of Finance and Economics, Anhui Science and Technology University, Fengyang, Anhui 233100, China; 2. School of Economics, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract:The split among agricultural technology systems, agricultural science and technology intermediary systems and agricultural and industrial systems lead to the structural imbalance of supply and demand of agricultural science and technology achievements, and ultimately affect the transformation of agricultural scientific and technological achievements. The establishment of agricultural science and technology achievement transformation system based on the perspective of innovation chain follows the logic of creative ideas developing to productivity. Also, it needs to establish appropriate mechanisms to ensure the smooth transformation of agricultural science and technology achievements.

Key words:agricultural scientific and technological achievement; transformation mechanism; innovation chain; element integration; agriculture R&D

作者简介:朱晴晴(1989-),女,安徽亳州人,安徽科技学院财经学院教师;

收稿日期:2015-05-19

中图分类号:F323.3

文献标识码:A

文章编号:1673-2065(2016)01-0040-05