立根:地质找矿的新图景

文/心驰

立根:地质找矿的新图景

文/心驰

大难未死

孙征(化名)1992年毕业到丹东,进入辽宁省有色地质局一〇三队工作。

“工业要发展,首先得有矿产资源。资源不会自己从地里蹦出来,我们得找到它。”孙征学的是地质专业,进队后就开始跟着老师傅出去勘查找矿。

第一站,他到的是大连庄河,下矿井坑道。100多米深,30多层楼的高度向下延伸。人钻进简易的铁罐子,顺道而下。昏暗的矿灯在眼前一闪而过,呼呼的风声始终在耳旁呜咽。来不及准备,孙征只能硬着头皮往地心钻。

黝黑的地下坑道里,除了要克服心理恐惧感,还要时刻提防意外。矿井是边勘查边开采,有次孙征和队友刚下到井下,嘭,沉闷的巨响传来,坑道里噗噗落灰。“吓蒙了,以为要塌方。”后来,他才知道是旁边开矿放炮。“地质工作就是这样,谁也不能讲条件。”

慢慢的,孙征适应了这份在常人看来有些压抑的工作。下坑道、采样、验证,他逐渐习以为常。危险就在此时不期而至。

那时,井下条件简易,拉人运矿都是铁罐子上下。进出罐子,需把两根导线碰在一起,铃声就响了,三下开两下停。工作日子长了,孙征放松了警惕。有天在井下忙完,他打铃时捏上了导线头。“身上过电,瞬间就栽倒了。”

导线电流只有36伏,并不致命。但孙征站在井道一旁,下面就是挖矿的废水,深达四五米。“如果掉进去,今天咱俩就不能唠嗑了!”他哈哈大笑,显然并没把这次劫难放在心上。

身边没有同事,倒地后几秒钟孙征清醒过来,他爬起身掸掸土拉响铃声,坐着罐子升到了地面。之后,他一如既往地下坑道、做勘查,只是多加了几分谨慎和小心。

大难未死,孙征说注定自己还要为地质找矿继续奉献。

巧遇背后是功夫

后来,孙征开始在丹东青城子地区钻探勘查。

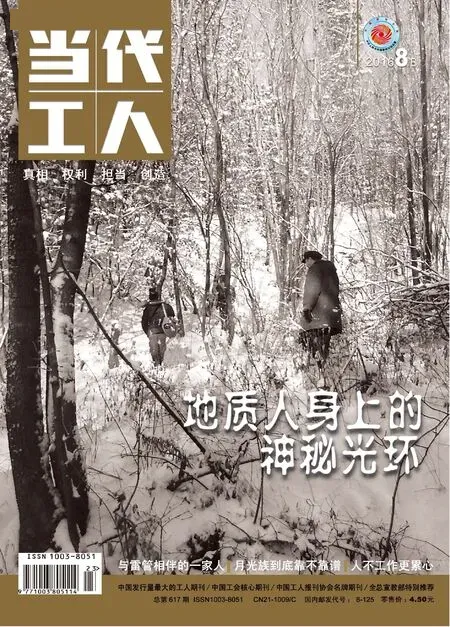

绵延无际的山野,望之美丽,可真正日日相伴才能体会其残酷的一面。夏天烈日炎炎,每天上下山数趟,还要把采出的岩样背到驻地,一天衣服被汗水浸透好几遍。到了冬天,钻机24小时不能间断。零下几十摄氏度的山上,地质队员在围上棉布的钻塔里施工,取暖只能靠微弱的小煤炉。

钻探工作远离城市,平时只能租住在村子里的民房。这些房子要么是废弃不用的,要么是临时搭建的。寒冬瑟瑟,虽然屋里也有火炕,但薄薄的墙壁四处透风。

孙征回忆说,为了保暖众人晚上睡觉必须裹着棉衣,否则半夜就冻醒了。熬到早上,把脸盆里的冰疙瘩烤化了,这就是洗脸水,“相当艰苦”。

这些艰苦并未吓倒孙征。他勤学好问,在老师傅的指导下迅速成长为一〇三队的技术骨干。

2010年,省局的业务伙伴提出想参观钻探现场。那时,一〇三队正在做白云地区危机矿山找矿项目,遂成为目的地。

按照原有方案,山上的钻探工作已准备收尾了。“地质队员一个劲打电话,说停吧停吧。”孙征是负责人,他说客人就是来看现场的,“继续打”。其实,他心里也颇感为难:钻机多开一天,就多花一天的费用,如果最后一无所获,脸上也不好看。

天不负人。就在等待期,一台钻机发现异常,最终由设计的300米孔深打到了680米,发现了一个厚大金矿。“巧遇了!”孙征说,如果当时撤了,也许就与此矿失之交臂。

“这绝对是谦虚。”一〇三队两位年轻的技术骨干王伟和李文强向记者解释,地质找矿需要做普查、详查、地质填图、物探、化探、分析解异,最终才能确定在哪里定位打孔。看似随意,其实每一次工作背后,都需要深厚的理论基础和实践经验做支撑。

“都是功夫。”

“科技列车”到丹东

除了理论和实践功夫,地质找矿还需要无比的细心和认真。孙征说,如果不细心观察岩心,不认真分析岩样,“打出来的矿也可能丢了。”

2013年8月,一〇三队在丹东青城子镇桃源村进行勘查。当岩心取出来后,现场工作的年轻队员李文强愣住了,“跟我们预想的不太一样。”

按照以往的勘查和研究,青城子地区多是热液型矿床。李文强仔细观察,发现这批岩心的结构、力度和光泽,跟国际流行的斑岩型矿床很相似。为谨慎起见,他立刻向老师傅请教。

“30多年(老经验)了,你还能打出新东西?”老师傅根本不信。但孙征、王伟、李文强等人判断,这很可能是新的发现。岩样送回队里,总工程师刘福兴当即判断:这正是斑岩型矿床的隐爆角砾岩。

隐爆角砾岩,是在浅火山运动时作用成岩,目前世界各大金矿都是此种类型。而按照以往经验,辽东地区并未发现同类矿床。

刘福兴立刻带着岩样进京,向多位业内专家请教,并邀请几位专家到现场勘查。专家给出了结论:这就是隐爆角砾岩。最终,一〇三队按照新理论,在桃源地区找到了一处30多米厚的新型金矿。

喜讯还未结束。2015年5月,以国土资源部原总工程师张洪涛、中国工程院院士汤中立为首的一批专家来到丹东,“科技列车”丹东行。专家一行人在桃源地区实地调研后,认为辽东地区未来找矿很有潜力。

“以前,丹东附近找矿最深没有超过400米。隐爆角砾岩的发现,预示着青城子地区深部存在成矿环境。”一〇三队队长黄略兴奋地说,“将来辽东也可能像山东一样,成为我国第二个黄金主产区。”

从建队至今,辽宁省有色地质局一〇三队已经先后找到黄金600多吨、白银4万多吨、铅锌150万吨,发现五龙、青城子、白云等数个矿集区。桃源金矿的发现,无疑为今后辽宁省的地质找矿勾勒出了新图景。

说到地质队,人们第一印象就是勘查找矿。辽宁省有色地质局的队伍却在立根之外,有了新的拓展。

“咱们有几项业务,是辽宁省乃至全国很多地质队伍不具备的,比如一〇一队文物保护、一〇三队海上炸礁、勘察研究院尾矿库在线监测,这就叫绝活!”辽宁省有色地质局巡视员、原工会主席郑长毅每次说起,都忍不住哈哈直乐。

扬名平顶山

辽宁省有色地质局一〇一队第一次接触文物保护项目,颇有些意外。

一〇一队在抚顺,当地有平顶山惨案遗址。此处是1932年日军屠杀3000多名百姓的现场,1970年代被挖掘出来,层层叠叠的尸骨上弹孔和刀痕清晰可见。这是我国唯一保存完好的日本法西斯屠杀现场遗址。

随着地下水侵蚀,大部分遗骨的含水量超标,很容易发霉变质。为保护遗址现场,国家文物局每年都组织专家讨论,如何进行隔水、防潮保护。因为涉及地质作业,1993年一〇一队参加了第七次研讨会。

时任技术负责的兰立志,提出了拱形桥式托体方案:在地下灌水泥,做成拱形桥的样子,把遗骨和水隔开,以后地下水会从桥洞中流走。可是这个方案没通过,“专家认为不具备可行性。”

年轻的兰立志急了,有天夜里冲到宾馆领导房间,力荐自己的方案。“按照当时的理论,确实有难度。但采取一定的工艺,不是做不到。”他要求试验一下。几天后,兰立志带着队员在仅有两具遗骨的最少处试验,成功了。

可方案又被否了,“有专家担心不可行。”较真的兰立志跟着领导到了北京,又从北京追到辽宁,最终文物局领导到现场看完试验,同意了一〇一队的方案。

领导提出一个几近苛刻的要求:为保护遗骨不变形,不允许放炮,“在上面摆了碗水,检测是否有震动。”后来,一〇一队的队电蹲在地上,用锤子一点点凿出洞,“就像蚂蚁啃骨头。”他们做到了零震动。尔后,通过改进施工工具,拱形桥式托体成形,平顶山遗址内遗骨的含水量控制在5%的范围内,保存至今。

彼时还名不见经传的兰立志,带领队员撼动了诸多专家没能动摇的大树。后来,他被国家文物局纳入文物保护专家库成员,一〇一队也成功跻身文物保护勘查施工队伍中。