选做题材料选取依据与考查功能的差异

[关键词]高考选做题,全国卷,地方卷,考查特点

[中图分类号]G63[文献标识码]B[文章编号]0457-6241(2016)01-0034-04

一、材料选取依据的差异

为了说明全国卷与地方卷的选做题在材料选取依据上的差异,现列表1如下:

从表1可以看出,全国新课标卷选做题材料选取的主题不再限定于《考试说明》的“知识清单”和教科书中的内容,那么其选取的标准到底是什么?笔者经认真研究发现,其源自《课程标准》的相关规定。如2015新课标全国ll卷第45题,要求考生“根据材料,概括指出清政府建立养廉银制度的原因。根据材料并结合所学知识,简析养廉银制度的作用”。该题属“改革”模块。《课程标准》在“选修课程”的“历史上重大改革回眸”中指出:“人类历史是一个复杂的社会演进过程。人类社会自产生以来,改革就与社会进步相伴而生。因此,学习和掌握历史上重大改革的史实,有利于学生认识人类社会的发展规律。”由此可见,学习“改革”模块的目的是为了“有利于学生认识人类社会的发展规律”,全国新课标卷就是本着此意选取“改革”模块的试题材料。只要是能承载这一目的素材,都可进入到命题人的视野中。上例试题,从表面上看,是因为官员薪金低而导致了一系列问题,而实际上是由于国家政策的失误导致的,面对失误,国家就要不断调整政策以协调社会关系,也就是上层建筑要不断地调整政策以适应社会关系的变化,这就是人类社会的发展规律之一,也是本题材料选取的出发点。其他模块选做题材料选取的依据与“改革”模块基本一致,也就是全國卷并不刻意考查课标上的某一特定知识,而是本模块的学习目的,这就是全国卷选做题材料选取的一大特色。下面通过表2看地方卷材料选取的依据是什么。

由表2可以看出,福建卷、山东卷的选做题的材料选取完全依据《考试说明》的“知识清单”和教科书上的特定知识,这就是地方卷与全国卷选作题材料选取依据的差异。

二、考查功能的差异

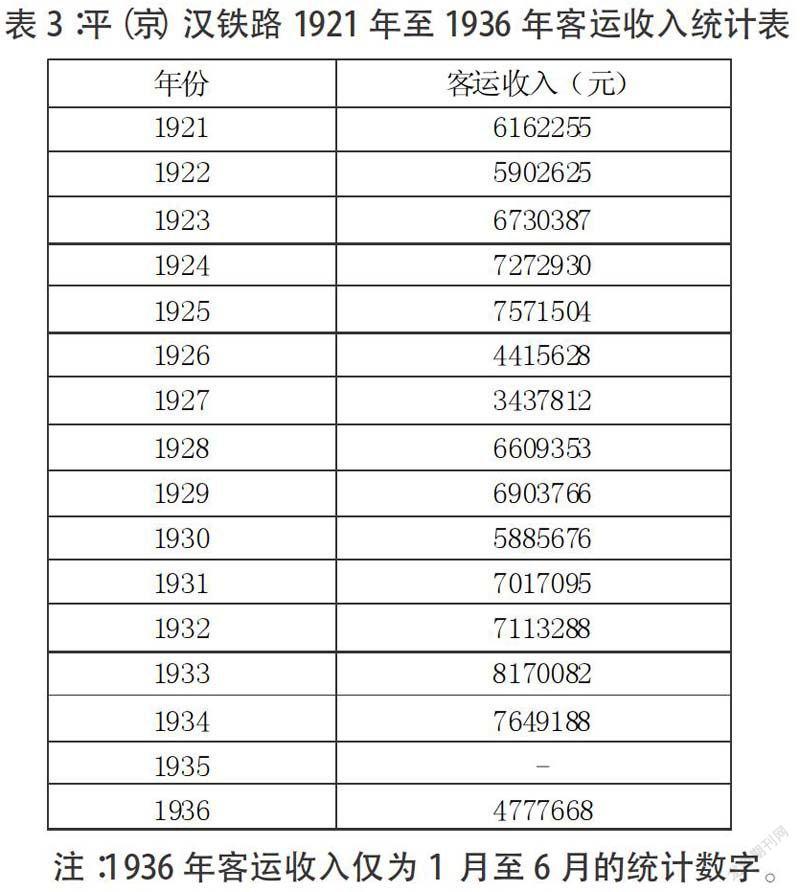

为了说明选做题全国卷与地方卷在考查功能上的差异,现列表3、表4:

从表3和表4看,设问的方式基本一致。或者是“根据材料”回答,或者是“根据材料并结合所学知识”回答。“根据材料”回答考查的是“获取和解读信息”的能力,“根据材料并结合所学知识”回答考查的是“获取和解读信息”及“调动和运用知识”的能力。因此,表3、表4从表面上并看不出全国卷与地方卷选做题在考查功能上的差异。但若结合其材料选取的差异,我们就能清楚地看到它们的区别所在。地方卷材料选取的依据是《考试说明》中的“知识清单”和教科书上的特定知识,因此其考查的功能就是对所学知识的再认、再现、理解、分析、迁移等能力,也就是考纲上所说的“调动和运用知识”的能力。比如2015年山东卷“改革”题的后一问“结合史实说明商鞅变法与这一变化的关系”,其答案几乎完全出自所学知识,答案如下:

社会关系的变化推动了变法的产生。战国时期新兴地主阶级力量不断壮大,他们要求取得政治统治地位,商鞅变法顺应了这一要求,商鞅变法中的“废井田,开阡陌”“奖励耕织”“奖励军功”等措施,打击了旧贵族势力,为新社会阶层崛起创造了条件,进一步推动了社会关系的变化。

全国卷材料选取的依据不是所学的具体知识和特定知识,而是随机选取不确定的知识。试题设问中的“所学知识”在教科书上根本找不到,因此它不可能考查对特定知识的“调动和运用”能力。这里的“所学知识”就是从以往特定知识学习中总结出来的规律性和方法性知识。比如2014年全国新课标ll卷第48题(“人物”题)的答案几乎完全来自在学习特定知识中形成的规律性认识。题目要求“根据材料并结合所学知识,概括光绪帝为变法所采取的主要措施,评价戊戌变法中光绪帝的作用”。但据其答案可以看出,“光绪帝为变法所采取的主要措施”和光绪“在戊戌变法中的作用”是改革主导者基本都会采取的措施和在改革中所起的作用。不仅光绪帝,日本的天皇明治、沙俄的沙皇亚历山大二世,北宋的宰相王安石等所有改革主导者都会“重视和采纳维新派的改革建议”,“重用维新派人士抵制顽固势力对变法的阻挠”。作为国家君主的又会“颁布变法诏书”或签署改革法令。同样,改革的主导者基本都会“推动变法实施”,无实权的改革者都会“争取当权者的支持”,都“无力保证变法持续进行”。这类知识不是改革模块学习的特定知识,但却是通过对特定知识的对比、分析、归纳、概括,最终总结出的规律性的知识和思维方法,考查学生对这一类知识和方法的掌握程度是全国卷选做题的一大特征。

全国卷考查的“所学知识”还有另一层含义。比如2015新课标全国ll卷第45题的第二问“根据材料并结合所学知识,简析养廉银制度的作用”。要想知道“养廉银制度的作用”,就必须清楚建立“养廉银制度”的原因。从试题材料知道其原因是“官员薪俸偏低地方办公经费不足洛种税外之税繁多,官员贪腐现象普遍:百姓税负沉重,社会矛盾尖锐”。相对这样的原因,“养廉银制度的作用”自然就是“提高了官员的合法收入,有助于抵制贪腐减轻了民众负担,缓解了社会矛盾”。也就是说,“改革”的“作用”是与其“原因”相对应的。针对“原因”采取的措施如果有效,其“作用”就是缓解或解决了“原因”如果无效,其“作用”就是延缓或加重了“原因”。根据“原因”(或背景)分析“作用”(或意义,或影响),是历史学科梳理历史事件前因后果的“思路”和“方法”,也就是历史学科的“学科思维和学科方法”,是历史学科本身所固有的学科规律。再如,2013年全国ll卷第48题(“人物”题)的第二问,要求“根据材料二并结合所学知识,指出梁启超重新评价王安石的目的及采用的方法”。该题表面上是考查“梁启超重新评价王安石的目的及采用的方法”,实际上是考查后人重新评价历史人物的目的和方法。因为目的是主观的,所以后人主观上想做什么往往就是其评价历史人物的目的。梁启超是戊戌变法的积极推动者,因此其重新评价王安石的目的就是“推进改革,挽救民族危亡”。如果是一个史学工作者重新评价,那他的目的就是考证前人的评价是否符合史实。历史学科最基本的研究方法就是“论从史出,史论结合”,因此任何人评价历史人物都会研究史料,用史料说话。因为“重新评价”是对前人的评价进行评价,所以后人重新评价时都要“考订”前人所用“历史材料的真伪”,都要“重视”前人也就是“历史记录者的态度”,这不仅是梁启超,而是所有后人重新评价历史人物的方法,也是历史学科的“学科思维和学科方法”,是历史学科本身所固有的学科规律。运用这一“思维”和“方法”解答问题,其实就是《考试大纲》要求“注重考查在科学历史观指导下运用学科思维和学科方法分析问题、解决问题的能力”。由此可见,全国卷考查的是非特定案例中一般性的学科思维和学科方法,以及“运用学科思维和学科方法分析问题、解决问题的能力”,这是全国卷有别于地方卷的又一特征。

由以上分析可以看出,地方卷是引导学生关注特定知识的学习和对材料的阅读理解,全国卷则引导学生对特定知识进行对比分析,探究隐含在特定知识中的规律,以及对特定知识的来龙去脉进行分析,探寻、推演出隐含在特定知识中的学科思维和学科方法。

鉴于选做题全国卷与地方卷的两大差异,建议使用全国卷的老师在选修模块的学习中要弄清两个问题。

第一,要不要学习特定知识?有人想,既然高考不考特定知识,学了也没用,干脆就不学课标和教科书中罗列的具体知识了。其实这种想法是对全国卷选做题的误读。从以上分析可知,尽管全国卷不考特定知识,但其所考查的规律性的知识及学科思维和学科方法,都是从特定知识中探究和推演出来的。知识是能力的载体,没有了知识,能力也就成了空中楼阁。所以,特定知识还是要学的,也免于教师们另行开发学习资源的艰辛。关键在于,我们的目的不是为了单一地学习这些具体知识,而是利用这些具体知识形成分析同类问题的方法和能力。

第二,怎样学习特定知识?首先,要弄清特定知识的前因后果。因全国卷不考特定知识,也就是全国卷不考查对特定知識的再认和再现,因此在学习特定知识过程中,是否记住并不重要,关键是要在理解上下功夫,要弄清事情的来龙去脉、前因后果,实际上这就是在培养学生的“学科思维和学科方法”。比如,梭伦改革中为什么要组建“四百人会议”,其有什么作用,在教学中要深挖,要真正弄明白,切不可完全依赖教科书,照本宣科式的教学。下面是某个版本的教科书的表述:

为了进一步打破贵族专权,梭伦推行了国家权力机构的改革。……梭伦还从雅典最初的四个部落中各选100人,组成一个“四百人会议”,前三个等级的公民都可以当选。“四百人会议”是公民大会的常设机构,主要职责是为公民大会拟订议程,预审提案,准备决议,实际上掌握最高统治权。

从这段表述中,只能看出梭伦为了打破贵族专权而组建了“四百人会议”。但贵族是怎样专权的,“四百人会议”是怎样打破的,教科书没有提及。如果照本宣科,学生只知道梭伦改革有一项措施是组建“四百人会议”,这几乎一点都不涉及“学科思维和学科方法”,因此学习这一内容时,或者补充材料,或者讲解说明,弄清组建“四百人会议”的前因后果——梭伦改革前,元老院作为公民大会的常设机构,其成员全是贵族,实际上公民大会就是由贵族控制着。但因四百人会议是由四个部落各选100人组成,而这100人不可能都是贵族,因此由四百人会议代替元老院作为公民大会的常设机构就客观上削弱了贵族对公民大会的控制,也就一定程度上改变了贵族专权的局面。这种由“前因”到“后果”的推演,就是历史学科的“学科思维和学科方法”。而对学生进行这一思维和方法的培养不是由专门的课堂教学进行的,而是要在落实在每一节学习特定知识的课堂中,只有这种脚踏实地的培养才会有实效。还因为不考特定知识,所以也不是每一个特定知识都要学习,而是由老师挑选几个典型的特定知识教给学生如何分析,之后老师再精选一些具体知识(既可以是教科书上的特定知识,也可以是教科书以外的)由学生自主分析,接着由学生互评,老师对学生的互评进行点评,指出学生分析中优点和不足。这样的过程要多次反复,成为教学常态,学生的学科思维和学科方法自然就养成了。

第三,要弄清每一专题的“魂”,并以此统领特定知识的学习。商鞅变法,按传统说法,是一次社会转型的改革,是由奴隶社会向封建社会转型的改革,因此商鞅变法的每一措施,如“废井田,开阡陌”“废分封,行县制”“废世卿世禄制,行军功爵制”等,都旨在削弱奴隶主贵族的特权,加强新兴封建地主的权力,这就是商鞅变法的“魂”。如果将这个“魂”推演成“削弱(废除)封建地主贵族的特权,加强新兴资产阶级的权力”,其可以作为日本明治维新和俄国1861年改革的“魂”。如果再将其进一步推演成“削弱(废除)旧的统治阶级的特权,加强新兴阶级的权力”,其又可以作为所有社会转型改革的“魂”。而这个“魂”就是在学习特定知识过程总结出来的规律性的知识,是专题学习的主线。

最后,要弄清每一模块的“魂”,并以此统领各专题的学习。以“改革”模块为例。所有“改革”的背景几乎都是当时的政策或制度造成了社会矛盾(有的包括民族矛周的尖锐所有“改革”的措施几乎都是调整政策或改变制度以缓和矛盾,协调社会关系所有“改革”的影响积极的几乎都可能以下行为动词进行概括:促进了……缓和了……加强了……奠定了……增加了……消极影响几乎都可以这样概括:没有从根本上触动……改革不彻底,保留了……造成了……这些就是“改革”模块规律性的知识,是改革模块的主线,是改革模块的“魂”。其他模块都有各自的“魂”,都可结合各专题概括总结。弄清了各模块的“魂”,就可以统领各模块的学习。

[作者简介]樊兆龙,中学高级教师,镇江第一中学历史教师,主要研究方向为高中历史教学及高考研究。