让经典再度绽放光芒

——2015乌镇国际戏剧节:传承与创新

郭 琪

让经典再度绽放光芒

——2015乌镇国际戏剧节:传承与创新

郭 琪

2015年10月15日至24日期间,第三届乌镇国际戏剧节在江南水乡乌镇举办。来自世界各地的剧团,来自中国各地的观众,走进了乌镇,走进了戏剧的梦乡。

一、乌镇国际戏剧节——放飞戏剧梦想的地方

历经三年的发展,乌镇国际戏剧节已经成为了当今中国极富盛名的戏剧节,广泛的国际交流也让“乌镇—Wuzhen”成为了国际戏剧领域里常被提及的中国戏剧节。这是一个民间戏剧节,没有政府资助,一切资金来自文化乌镇股份有限公司。2015年10月15日,第三届乌镇国际戏剧节的开幕式上,戏剧节的四位发起人:陈向宏、黄磊、赖声川、孟京辉共同邀请双开幕大戏的两位导演——瑞士《物理学家》的导演赫伯特·弗里茨和中国《飞向太空的人》的导演李建军走上舞台,这是一个没有领导致辞的戏剧节开幕式,发声的都是戏剧艺术家。他们或中或外,或年长或年轻,他们谈的是戏剧,讲的是情怀。

乌镇国际戏剧节的主席团由中国当今最著名的戏剧艺术家和乌镇最高管理层成员共同构成,以确保艺术理念能够顺利地落地执行。戏剧节主席陈向宏强调:“乌镇和艺术家不是甲方、乙方的关系,整个乌镇都是一个艺术平台。乌镇国际戏剧节,是戏剧人办戏剧节。”

乌镇国际戏剧节的组织管理特色在于它的“艺术总监”制,演出剧目的选择、戏剧活动的组织、观众互动的创意都来自艺术总监。艺术总监不是终身制,两年一任,2013年和2014年的艺术总监是赖声川,2015年和2016年的艺术总监是孟京辉。

每年乌镇国际戏剧节都有一个主题。2015年的主题是“承”,是继承,是承载,是回顾与思考,也是发扬与创新。“作为艺术总监,我最先考虑的是戏剧节的整体质感,在选择剧目方面需要世界级的、独特的、有自己观点的、与中国社会有关的。今年的戏剧节还有一个脉络,就是从古希腊走向当代,整个线索是一个戏剧史,是戏剧美学的一条长河。”艺术总监孟京辉说。

中国青年视觉艺术家窦辉根据古希腊《荷马史诗》而创作的环境剧场《奥德赛》带领着观众们开启了古代戏剧之旅。中国元杂剧经典《赵氏孤儿》被香港肢体戏剧导演黄俊达改编为肢体剧《孤儿》。随后是台南人剧团吕柏伸导演带来的莎士比亚的悲剧代表作《麦克白》。意大利都灵国家剧院排演了法国莫里哀的喜剧《吝啬鬼》。德国塔利亚剧院的鸿篇巨制《尼伯龙根的指环》改编自瓦格纳同名歌剧。中国青年戏剧导演邵泽辉将挪威戏剧大师易卜生的《当我们死者醒来时》的部分理念与文本融入了肢体剧《睡·觉》,将人对“睡”与“醒”之间的困扰和易卜生作品《当我们死人醒来时》相结合。波兰的羊之歌剧团将俄罗斯剧作家契诃夫的代表作《樱桃园》改编为音乐诗剧《樱桃园的肖像》。俄罗斯塔干卡剧院的《我们存在》是根据著名戏剧导演留比莫夫排演的布莱希特代表作《四川好人》创作的。开幕大戏《物理学家》是20世纪瑞士最重要的剧作家迪伦马特的代表作。时光走向当代,青年导演陈明昊将英国著名剧作家麦克·巴特莱特的奥利佛奖杰出贡献奖作品《公牛》带到了中国观众的面前。闭幕大戏《惊奇的山谷》是戏剧大师彼得·布鲁克与青年导演玛丽-海伦娜·伊斯坦尼共同创作的,创意来自12世纪的波斯著名诗人法里德的神秘诗史《鸟的会议》。

二、经典戏剧如何在当代语境下呈现

第三届乌镇国际戏剧节将来自世界各国的优秀剧团和中国当代青年导演排演的经典戏剧展现在观众面前,作品形式丰富多样,创作手段各具特色。其中最为重要的,也是最值得肯定的是,每一作品都个性鲜明,创作者从原作出发,并没有拘泥于原作,他们以自己的语言找到了经典戏剧的当代意义。他们引领观众以新时代的眼光再度审视经典,从中探寻人生的不同答案。

(一)疯狂舞台不改初衷——《物理学家》

鲜黄的色块铺满舞台,夸张的人物造型绚丽夺目,演员们上下翻飞,从高墙上进进出出,在荒诞怪异、疯狂迷离的表象下涌动着深刻的主题——在权利纷争的世界里,尖端科技是一柄双刃剑。它可以造福人类,也可以带来无法修复的灾难。而科学家为了保持良知,不得不把自己伪装成精神病患者,主动放弃了爱情、家庭与自由。《物理学家》是世界闻名的瑞士剧作家弗里德利希·迪伦马特(1921-1990)的代表作。二战期间,迪伦马特创作了多部极具影响力的优秀戏剧作品:《贵妇还乡》《罗慕罗斯大帝》《物理学家》等。他的作品不仅有极高的文学性,更有着鲜明的政治立场。

开幕大戏《物理学家》的导演赫伯特·弗里茨今年64岁,是当前在德语戏剧领域里炙手可热的戏剧导演。他曾经是一名优秀的戏剧演员,是德国国宝级戏剧导演弗朗克·卡斯托夫最重要的演员之一。2000年起,弗里茨开始了他的导演生涯。最初是跨媒体合作,之后他成为了集戏剧导演、演员、作家、摄影师、插画师、舞台美术设计师……各种角色于一身的全栖艺术家,在德国柏林人民剧院、科隆剧院、不莱梅剧院、莱比锡剧院、哈勒剧院等一系列德国最为重要的主流剧院里担任戏剧导演。他的代表作《西班牙苍蝇》《Murmel Murmel》和《物理学家》都在德语戏剧世界引起了极大的轰动。

奇妙的舞台也是弗里茨导演亲自设计的。他是演员出身,也是一位杰出的视觉艺术家;他注重演员的表演,也注重空间的戏剧性。此番他为《物理学家》设计的舞台为演员的表演制造了障碍,同时也创造出了更多的可能。《物理学家》的演职员表中,有一位专门训练跑酷的形体指导。在排演的过程中,弗里茨带领着演员们挑战个人潜能。瑞士苏黎世国家剧院的制作总监汤姆·提尔说:“在瑞士,迪伦马特的《物理学家》被排演过多次,苏黎世国家剧院在过去的五十年也排演了很多不同的版本,此番邀请弗里茨导演加盟,就是希望看到一个完全不同的《物理学家》,也许会有观众不喜欢,认为弗里茨的尝试走得太远了,但是这正是重排经典的意义所在。”

《物理学家》的文本创作于1962年。当时正值美苏核军备竞赛如火如荼之际,迪伦马特的作品不可避免地带有那个时代特有的烙印。现在重排这部作品,赫伯特·弗里茨导演以超现实的造型与夸张的表演将该剧的荒诞感放大,让这部作品从舞台视觉与戏剧表演两方面将观众的目光牢牢地吸引住。而对于作品的主题,弗里茨是忠于原著的,他并没有进行改变。

弗里茨导演说:“有很多评论家说我的戏流于表面,但是对我来讲,我希望把表面的东西演到极致,看看表面之下究竟有什么东西在燃烧。我在排演《物理学家》的时候,没有颠覆它的文本,我只是把话剧(Drama)放进了剧场(Theatre)。”在弗里茨的戏剧世界里,剧场的意义是重大的。剧场不等于文本。它是文本、空间、色彩、表演技巧、导演观念的融合体。观众最真实的感受与戏剧艺术家的诚挚表达共同铸就了剧场里的奇妙体验——“我不想给我的戏剧下定义,我希望在排练之后,首演之夜,让观众们告诉我,这个戏到底说了什么。”

(二)从远古走向现代的欲望与背叛——《尼伯龙根的指环》

享誉世界的德国塔利亚剧院在此次乌镇国际戏剧节上带来了该院于2015年1月全本公演的话剧版德国神话史诗《尼伯龙根的指环》。该剧由四幕演出组成,分别是:《埃达/莱茵的黄金》《女武神》《齐格弗里德/诸神的黄昏》《克里姆希尔德的复仇》。在德国,乃至于欧洲,“尼伯龙根的指环”是非常重要的文化符号。瓦格纳写作的歌剧《尼伯龙根的指环》全本演出长达16小时。此次话剧版“指环”的演出时间为7小时30分钟。

话剧《尼伯龙根的指环》将古代传说、德国作曲家瓦格纳的歌剧、德国剧作家黑贝尔的话剧进行了全新的融合与再创作,将“指环神话”影响欧洲及美国现当代魔幻题材电影创作的元素——龙、矮人、魔戒、神话英雄等归于戏剧本身,探讨文明的诞生与消亡,以及人在欲望的驱使下是如何堕入谋杀、背叛和欺骗的魔咒之中。前三幕的整体风格神秘魔幻,人物造型与舞台设计既充满了鲜明的古典风格,又有当代戏剧美学的气质;第四幕从远古的神话转入了勃艮第宫廷,辉煌华丽的帷幔下谋杀与嗜血依旧无处不在,爱情、亲情与权位相比根本不值一提,时间并不能改变什么,如同远古时代一样,人们为了欲望搏斗厮杀,最终,所有的人都走向了死亡。“这是一部非常宏大的作品,因此它需要用七个半小时来演出。它讲述了一个文明的崛起与衰落,而对每一个文明来说,去了解另一个文明的崛起与衰落是重要的。中国的历史非常悠久,这里也经历了很多帝国的交替,我相信《指环》是来对地方了!”导演努恩斯说。

该剧导演安图·罗梅罗·努恩斯出生于1983年,是一位备受关注的80后新生代导演。父亲是智利人,母亲是葡萄牙人,他出生在德国,而后在智利长大,在22岁时再度回到德国,并迅速成为德国新一代青年导演中的佼佼者。正因为特殊的成长背景,努恩斯将他与生俱来的幽默感和放荡不羁的拉美风情投入到以冷峻著称的德语戏剧世界。作为青年一代的戏剧人,他希望能够在古代经典与当代观众之间搭建起一座沟通的桥梁——“我们应该去想一想我们是从哪里来的?我们何时第一次遭遇到野兽,比如:巨龙?我们第一次被人搭话是什么时候?第一次受伤又是在什么时候?每个人都有很多第一次,对于人类社会也是同样,当我们想象着这些特殊的第一次的时候,我们就开始相信这些都可能发生在我们身上。”

从德国话剧《尼伯龙根的指环》中,我们不仅看到了青年戏剧创作者的才华,更看到了德国塔利亚剧院管理层推陈出新的勇气和决心。宏大的题材、豪华的演员阵容、高额的制作投资都交给了这位三十出头的青年导演,让他随心所欲地创作,没有论资排辈,没有熬年头,没有“黄口小儿不堪重任”的陈旧观念……惟一的评价标准就是——“艺术贡献”!

戏剧大师的出现,除了艺术家自身的才华与勤奋之外,更重要的是为艺术家、特别是青年艺术家搭建起展示才华的平台。在当前国内剧团、剧场等众多演出机构的高层管理者们嗟叹好戏难求的同时,应该重新审视一下之前那些沿用多年的条条框框,也许正是它们将那些可以创作出好戏的青年艺术家挡在了大门之外。

(三)让灵魂与契诃夫共舞——《樱桃园的肖像》

此次乌镇国际戏剧节最让人惊喜的剧目就是来自波兰羊之歌剧团的《樱桃园的肖像》。短短的56分钟,将俄罗斯戏剧大师契诃夫的代表作《樱桃园》以饱满的热情展现在观众面前,彻底颠覆了很多人对契诃夫戏剧作品的旧有观念。

话剧《樱桃园》创作于1903年,是契诃夫的最后一部戏剧作品。虽然契诃夫称之为“喜剧”,但是在1904年第一次排演时,导演斯坦尼斯拉夫斯基却将其排成了一部悲剧。《樱桃园的肖像》是波兰导演乔格什·布拉尔改编的作品。关于“樱桃园”的故事并没有从第一幕展开,而是直接从第三幕开始的。众人在等待樱桃园被拍卖的消息。女主人公柳苞芙为了掩饰自己的紧张与不安,邀请家人和朋友跳舞歌唱。他们喝香槟,谈过往的好时光,直到消息传来,樱桃园被卖掉了。商人罗伯兴宣布,他,曾经是柳苞芙家的仆人的儿子,最终买下了对柳苞芙家族意义非凡的樱桃园。“在新旧世纪交替的时候,人们痛苦迷茫。他们不得不失去旧有的,而新的世界又在向他们召唤。契诃夫的伟大之处在于,他是笑面这一切的。”导演乔格什·布拉尔这样说。

将《樱桃园》的第三幕拿出来单独演出,是布拉尔导演做出的大胆尝试:“在契诃夫的原著中,这个故事发生在1899年,世纪末的那一年。第三幕里,整个家族都在等待樱桃园被拍卖的结果,他们不相信会失去樱桃园,又不为保住樱桃园做任何的努力。他们惟一能做的就是开Party,他们等待着世界末日的降临。”欢笑、疯狂、对往昔的回忆、对未来的畅想,每一个人物都有自己的“肖像”——这个戏并没有用《樱桃园》作为名字,而是改为《樱桃园的肖像》。导演在再创作中找到了每一个人物与当下人们的一致之处。现在的人们,每天都在玩手机,拿起手机的时候,即便置身于人群之中,他也是孤独的,他不和别人交流。《樱桃园的肖像》中,人们聚在一起,但是他们却做着与沉迷手机的人一样的事情——不和别人交流。

在波兰,羊之歌剧团以其独树一帜的演员训练法——“协调技巧”著名。世界各地的优秀戏剧演员像朝圣一般每年都会前往羊之歌剧团学习交流。此次在乌镇演出《樱桃园的肖像》的演出团成员分别来自波兰、英国、美国、希腊4个国家。导演乔格什·布拉尔是剧团的联合创始人之一,也是波兰弗罗茨瓦夫市每年一度的“勇敢节”的艺术总监。羊之歌剧团在创作过程中注重经典重排。他们近年来演出的《李尔王之歌》《麦克白》都是将传统经典用自己的独特表演法“协调技巧”进行的二度创作。没有冗长的台词,没有现实主义的情节递进,布拉尔导演关注的是人物的情感发展。他将音乐、诗歌、舞蹈、动作注入作品之中,演员们情感充沛的表演将观众瞬间带入剧情。在看戏过程中,每一个观众的身体都是紧张的,那一刻,他们的灵魂正在与剧作者隔空对话。

“羊之歌剧团和波兰其他剧团很不一样,最重要的一点是我使用音乐,我用音乐解读戏剧。这并不是单纯地把音乐加入到表演当中,也不是音乐剧,而是读出戏剧的‘音乐性’。我用音乐解读《樱桃园》的话语、气氛和故事情节,我习惯用音乐思考。”导演布拉尔说。

假如契诃夫来看这部《樱桃园的肖像》,他会如何评价?导演布拉尔自信地说:“如果契诃夫可以看到这部戏,我相信他一定会说——‘这才是我的戏该有的样子!’我非常确信我们做的就是他想要的!”

(四)当真相来临时,你是否能够承受——《孤儿》

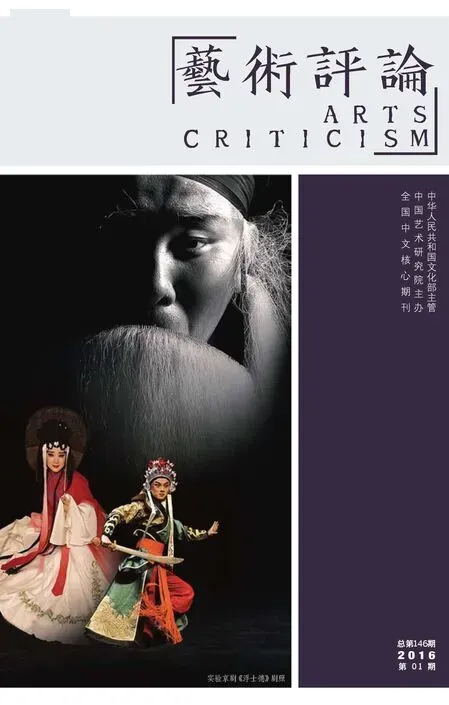

与前两届乌镇国际戏剧节相比,户外演出是今年一大亮点。诗天广场被改造成半开放剧场,周围用黑色的硬木围起,而观众的头顶就是天空,在表演过程中,可以看到舞台之外的屋顶和星星。深秋的夜晚,来自香港的肢体戏剧导演黄俊达在这半户外的剧场里演出了改编自元杂剧《赵氏孤儿》的肢体戏剧《孤儿》。

《赵氏孤儿》的故事是中国观众非常熟悉的,有戏曲、话剧、影视作品等不同版本。林兆华、田沁鑫两位戏剧导演都曾排演过《赵氏孤儿》,并都有过不俗的表现。

黄俊达是香港优秀青年戏剧导演,在法国、英国、意大利学习工作多年,并与戏剧大师彼得·布鲁克、尤金·巴尔巴有过深度合作。此次排演《孤儿》,黄俊达以内地演员与香港演员共同组建起演出班底,通过高强度的肢体训练,用极具创新精神的舞台表现为中国的观众讲述了这个家喻户晓的“中国故事”。演出过程中,演员们的身体就是创作的全部元素。他们或表演或舞蹈,一会儿是人物,一会儿是桌椅,每一个动作都充满了力量。演员们之间的默契更是让观众赞叹。

尽管《孤儿》是一部肢体戏剧,黄俊达并没有放弃对文本的研究。演出开始之前,演员们抱着演出说明书走在观众席旁边。他们一边给观众发放说明书,一边介绍剧情,但是说的内容都不尽相同,有用普通话的,也有用广东话的,一会儿用给小观众普及知识的口吻讲,一会儿是念诵古文——司马迁的《史记·赵世家》。演员们二人一组,一个讲解,一个在旁边问观众是否听懂,也不停地问观众刚才听到了什么。这看上去是一个演出前的简短的观众导赏,但却没那么简单。这里暗藏玄机,在他们的讲解中,观众们一边找座位,一边和身边的朋友私语,一边听到了一些在其他的地方听不到的信息,比如——“庄姬是一个淫荡的妇人,赵氏家族的灭门之祸源于她的奸情”。观众安然坐下,演出正式开始。当最后孤儿赵武复仇成功,认出恩人,讲完生死大义之后,《赵氏孤儿》的原本故事结束了。此时,香港演员突然开始用粤语声嘶力竭地高喊:“公元587年,庄姬在丈夫赵朔死后与赵朔的叔叔赵应齐通奸,为了掩盖真相,庄姬密报景公赵家谋反,景公决定屠杀赵家满门……庄姬是个淫妇!庄姬是个淫妇!”其他的演员们展开了围捕,并用手堵住了他的嘴。其中一个演员用普通话开始“翻译”粤语,但他根本没有如实翻译,而是讲了一段当下青年男女的一段甜蜜爱情故事。舞台一改方才的端庄凝重,观众们也听着驴唇不对马嘴的普通话翻译哈哈大笑。但在笑声中,观众开始思考究竟什么是真相。这个流传千年的故事究竟说了什么?忠奸大义究竟是什么?这段精彩的粤语独白不是空穴来风,是黄俊达导演从《赵氏孤儿》最原始的记载版本《左传》上找到的。在《赵氏孤儿》最初的故事源头里,赵氏家族的悲剧和孤儿的命运都是由于母亲庄姬的欲望造成的。最终,舞台上,正对观众席的工作门打开,演员们把那个说真话的“坏人”塞到了门外,灯光将门外的大树打亮,众人将门推上。观众看着空荡荡的舞台,听着舞台背后的嘶喊,可以想象又一次掩盖真相的屠戮开始了。此时此刻,回想起戏剧开场前的那一幕,观众们才体会到原来就在开场讲解的时候,演出就已经开始了。

全剧不过70分钟,舞台上没有华丽的布景,演员没有精美的服装,黄俊达导演坐在舞台一侧,击鼓控制着全场演出的节奏。而结尾的反转,又让我们看到了他对于这部古代戏剧的深度思考。

(五)想象力卷起惊涛骇浪——《奥德赛》

波涛汹涌的大海,漆黑阴森的冥界,古希腊英雄奥德修斯在特洛伊战争后,在大海上漂泊流浪了十年,他经历了种种人世的苦难,与海神对战,抵抗海妖的诱惑,与死去的阿伽门农的亡灵对话,希望一次次地出现,又一次次地消失。奥德修斯以疲惫的身躯在与命运抗争,只因为他对希望的追随。

《奥德赛》是古希腊《荷马史诗》的一部。舞美设计出身的导演窦辉在2015年乌镇国际戏剧节上重新演绎了这一经典。窦辉选择了户外的日月广场作为表演空间,将装置艺术、舞台灯光、歌剧、现代舞、戏剧表演、现代音乐融为一体。这是一部不依赖语言的戏剧,是一场想象力的狂欢。20位演员一时成为巨船,载着奥德修斯在大海上漂泊,一时又变成海浪,将奥德修斯卷入大海,他们一会儿成为海神的战士,一会儿又变化为奥德修斯战友的灵魂,两架冒着熊熊火光的战车将奥德修斯与海神之战的激烈残酷表现得气势恢宏。来自喀麦隆的舞者西蒙·阿比扮演奥德修斯。他以精湛的肢体表达将观众们带入了这位古希腊英雄的艰险旅程。

“《奥德赛》是我小时候看过的连环画,书中的场景经常会被我套入现实生活的街景之中。”导演窦辉说。谈及此次以50分钟完成一部古希腊史,他说:“我觉得50分钟是完全没有问题的,也可以做成50天或者5分钟,因为它可以简化到描述一个人,他的内与外,好与坏。”

谈及古希腊悲剧对于当代创作者的意义,窦辉说:“《奥德赛》虽然是一个人的个人传记,但其中写了半部古希腊的历史,而历史都是由人来承载的。人本身的悲剧感是一直存在的,当人把自己放到社会中,如果你承担一定责任的话,悲剧感就会自然而然地发生出来。《奥德赛》的悲剧感是和我个人的生活紧贴在一起的。”在结尾部分,三个穿着白纱裙的小女孩走向奥德修斯,奥德修斯将她们抱起来,这三个小女孩是希望。奥德修斯始终没有放弃希望!

《奥德赛》将戏剧还原为最原始的人类情感,没有复杂的台词,没有机巧的故事构架。它关注的是命运和在命运中时而妥协时而抵抗的人。奥德修斯在命运的旅途中和神对话、和妖对话、和幽灵对话,最后是和自己对话。他曾经对“希望”产生动摇,他不相信“希望”的存在,但最终,他战胜了自己,在希望的引导下回到了故乡。这部作品是向古希腊戏剧精神的一次致敬,也同时是一次创新的舞台表达。当扮演海妖的歌剧演员一边无伴奏演唱歌剧,一边走向奥德修斯的时候,观众们被迷人的歌声吸引。这一刻,歌剧不再属于华丽的剧院和古老的剧情,它可以在现代演剧中与观众相逢。

(六)残酷到令人无法呼吸——《公牛》

《公牛》是只有在戏剧节才能看到的好戏。它疯狂、血腥、残酷、混不吝、无拘无束,就那么排了,就那么演了,创作者的个性就是这么强烈。观众们,大家跟上。

在乌镇最小的剧场——沈家戏园里,一个巨大的拳击台摆在剧场的正中间,舞台被乐队占领了,一帮玩音乐的高手和导演陈明昊在上边看着观众。观众们站在拳击台边,围着三圈,后边有长条椅,累了可以落座,但一场演出下来,几乎没人坐,因为太疯狂了,人人都要站到最后。入场时,门口的工作人员给每一位观众发了闪光的牛角头饰。观众们戴着牛角走进剧场,没有座位,大家挤着站着看。疯狂的现场乐队,中国说唱大咖小老虎和Bullshit乐队现场的表演让观众们还没看正戏就兴奋了起来。演出在每晚22点开始。戏剧的开场是按夜店的路子打扮的。墙上的电子时钟从22点开始计时。它告诉观众,我们没那么正经,您也别端着。

托马斯、托尼和伊莎贝尔是三个公司职员。今天老板要开人,三个里面开一个。最老实、最没自信、最善良的托马斯被聪明的两个同事——托尼和伊莎贝尔玩弄于股掌之间,愚弄他、刺激他、虐待他。老板登场。果不其然,托马斯按照两个同事设计的轨迹展现了他“愚蠢”的一面,并得罪了老板,顺利地遭到开除。托马斯惨遭暴打,一边吐血一边爬进了舞台的地板下面。最终,拳击台坍塌了,托马斯在他的人生中败下阵来。此时此刻,他才明白在这个达尔文定义的世界里没有他的生存空间。

《公牛》首演于英国小维克剧院,是当前英国最红的剧作家麦克·巴特莱特的代表作。该剧今年刚刚获得了奥利弗奖——杰出贡献奖。导演陈明昊将中国当下的办公室战争放在这部作品中,将小职员托马斯放在人生的拳击台上。这不单纯是人与人之间的较量,更是人与梦想、与社会的较量。这部话剧的副标题是《斗牛戏》(The Bull Fight Play),即是用血腥的“斗牛”比喻残酷的职场和社会给主人公带来的压力,以及人在压力下的异化。

在排演这部英国当代名作的过程中,导演陈明昊非常注重这部作品与中国当下的关联。员工聚餐的大长桌上,没有刀叉,而摆着涮羊肉的铜锅;角色们大嚼的食物不是面包西点,而是老北京的清真点心。当代北京话也是这部作品选择的语言。翻译、导演、演员将这部英国话剧改得京味儿十足。但这北京话不是老北京话,而是现代北京的新北京话。有在企业担任高管的观众看戏后说:“这就是我每天的生活,我们每天在公司里就是这么说话的,就是这么开人的!”

尽管披着喜剧的外衣,戴着狂欢的牛角,Live House一般的音乐现场,我们还是能够看到导演的严肃和冷静。他敢于把现实社会中人与人的残酷争斗放到舞台上,越真实才越疼痛,才越能触动观众的灵魂。

三、幕开幕合间悠远的余韵

除了戏剧经典的创新排演之外,第三届乌镇国际戏剧节也上演了多部中外优秀原创戏剧作品。如来自荷兰斑比剧团《Oleg! Oleg! Oleg!》、巴西双面剧团的《兄弟兄弟》、立陶宛国家剧院的《迷乱》、中国国家话剧院的户外版《两只狗》以及新锐戏剧导演李建军的《飞向天空的人》。连续举办三届的“青年竞演”单元今年增加了“特别关注”。获奖青年戏剧人将在乌镇国际戏剧节的支持下赴国外戏剧节学习交流。观众们对青年创作依旧兴趣浓厚,今年的“青年竞演”再次出现了一票难求的场面。2015乌镇国际戏剧节还特别推出了“乌镇小课堂”,邀请了日本戏剧大师铃木忠志、德国著名导演赫伯特·弗里茨和托马斯·奥斯特玛雅、中央戏剧学院教授沈林、著名戏剧导演赖声川和著名编剧史航为来自中国各地的学员们授课。来自中国、荷兰、法国的戏剧导演在演出期间举办了“戏剧工作坊”,带动参加的专业戏剧演员和非专业戏剧观众共同实践。“小镇对话”邀请来自世界各地的戏剧专家共同就当下戏剧人关心的戏剧创作、戏剧教育、戏剧运营等问题展开讨论。

2015乌镇国际戏剧节的最后一场“小镇对话”的主题是“戏剧经典的新时代演绎”。研讨嘉宾们表达了对于经典新排的不同观点。德国戏剧理论家莱曼说:“要寻找经典在当下的意义,经典需要与现实发生关联,而现代戏剧创作者对于旧有经典的重述与颠覆才是创作的意义所在。”香港艺术节副节目总监苏国云表示:“经典新排有很多种,有的是忠于原著的,有的是有创新理解的,多元化的创作是重要的,我们不能用一个标准去要求所有的创作者,而当前最为紧迫的是让年轻一代的观众认识经典,了解经典。”

在2015年的乌镇国际戏剧节期间,乌镇古老的主街两侧悬挂着100位古今中外戏剧大师的画像,从古希腊戏剧的先贤到世界各国的当代戏剧翘楚。街上的游客纷纷与画像合影,更有家长一边在线搜索一边给孩子讲解画像上的戏剧大师。

浩如烟海的戏剧长河中,优秀的戏剧作品灿若星辰,当今的戏剧创作者们应当如何传承这些经典戏剧作品?在创新排演的过程中,应该怎样将这些优秀的戏剧作品与当代的观众联系起来?除了对文本的研究,是否应该更注重当代剧场的创作观念革新?经典之所以被称为“经典”,正是因为它们具备穿越时空的力量,它们展现了戏剧大师们对于世界的认识和对于人生的思索,它们是时代的声音,是历史的印记。如何让过去的经典在新的时代继续唱响?如何让经典再度绽放光芒?这是每个戏剧人都要思考的问题。

郭 琪:中央戏剧学院戏剧管理系副教授

责任编辑:郭翠君