施加生物炭对节水灌溉水稻生长特征及产量影响

孙爱华,华 信,叶晓思,詹焕桢,李英海,朱士江,3

(1.三峡大学水利与环境学院,湖北 宜昌443000;2. 三峡大学农业水土资源可持续利用研究所,湖北 宜昌 443000; 3.东北农业大学 农业部农业水资源高效利用重点实验室,哈尔滨 150030)

0 引 言

生物炭是在完全或者部分缺氧的条件下,由农林废弃物、城市生活垃圾等有机质经高温裂解生成[1]。生物炭施入土壤不仅能够起到固炭减排的作用[2-4],而且还能改善土壤的理化性质[5,6],使之更适合农作物的生长[7-9]。大量的研究表明,生物炭可以作为肥料增效载体,与肥料混施能增加土壤对肥料的吸附能力,提高肥料的利用效率[10]。钟雪梅等[11]采用土壤淋溶和室内盆栽方法发现,经过竹炭包膜处理后的尿素比未经过包膜处理尿素氮素利用率提高了10%~25%。表面积大、吸附能力强、孔隙率大等特征决定了生物炭不仅能够提高土壤的保肥能力,还能增加田间土壤的持水能力[12]。颜永豪等[13]分别给塿土,黄绵土,风沙土添加不同比例生物炭后,3种土壤的田间持水量分别平均增加2.77%,3.09%,4.17%。本文通过盆栽试验,意在探究土壤施加生物炭对节水灌溉水稻地上部分的生长、产量及水分利用率方面的影响,以期为生物炭在农田节水灌溉上的应用提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2015年在三峡大学水文气象站内进行,试区(30°43′25″N,111°18′ 11″E)位于中亚热带与北亚热带的过渡地带,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温16.9℃,多年平均降雨量1 215 mm,无霜期250~300 d,年平均日照时数1 538~1 883 h,日照率40%。试验桶采用塑料圆通,桶口直径40cm,桶底直径30 cm,桶高45 cm,每个塑料桶供试面积约0.126 m2。自桶底向上依次铺上2 cm的细沙,2 cm的小石子,3 cm的大石子和供试土壤,供试土壤为黄棕壤,质地黏重,有机质量少,pH值6~7,土壤饱和含水量31.13%(质量比)。水稻品种为杂交稻“Y两优6号”,选择长势大致相同的秧苗于5月20日插秧,每桶3穴,每穴1~2株,9月10收割,生育期113 d。

1.2 试验设计

试验为灌溉模式和生物炭两因素试验。主处理为2种灌溉模式,即常规灌溉和控制灌溉。副处理为施加生物炭(按20 t/hm2施放,记作C20)和不施加生物炭(C0)。灌溉控水指标详见表1,生物炭施放方法跟李中阳[8]等人的研究相似。试验为4个处理,每个处理重复3次,共12测桶。

生物炭制造原料为植物秸秆,江苏溧竹环保科技有限公司生产。肥料采用尿素肥(含氮量为46.2%),按基肥∶蘖肥∶穗肥=5∶3∶2施放,钾肥和磷肥作为基肥一次施放,水稻的整个生育期施加的肥料折合纯氮220 kg/hm2,折合纯钾120 kg/hm2,折合纯磷90 kg/hm2。

表1 水稻生育期灌溉控水指标

注: 表中C0代表不施加生物炭,C20代表施加生物炭.水分处理:下限~上限。表中带%的表示无水层,占土壤饱和含水率比例, 所测土壤含水量为土层下0~10 cm范围内。

1.3 测定项目与方法

(1)灌溉水分处理。每天上午9∶00和下午5∶00测量,有水层时采用水尺测量水层深度,无水层时采用便携式土壤水分速测仪测定土壤水分,灌水采用1 L的量杯,每次灌溉量记录下来,下雨后及时进行排水。

(2)生长动态。从移栽后第16 d开始,每隔8 d观测一次水稻的茎蘖数和株高,抽穗前株高为土面到最高叶尖的高度,抽穗后株高为土面至穗顶的高度。叶面积指数采用长×宽系数法[14]观测,从返青期到乳熟期每个时期观测一次,每个对照组选择具有代表性的三株,测量叶片的长度和宽度。叶绿素采用SPAD502型叶绿素仪测量,从返青期到乳熟期每个时期观测一次,每次每个对照组随机选取5片完全展开的叶剑,分别测量叶剑的上部、中部、下部。

(3)考种与测产。在收割前考察有效穗数并实测每个处理产量。

文章图表均采用Microsoft Excel 2007完成,数据统计分析用SPSS 19.0完成。

2 结果与分析

2.1 水稻茎蘖数及株高的消长动态

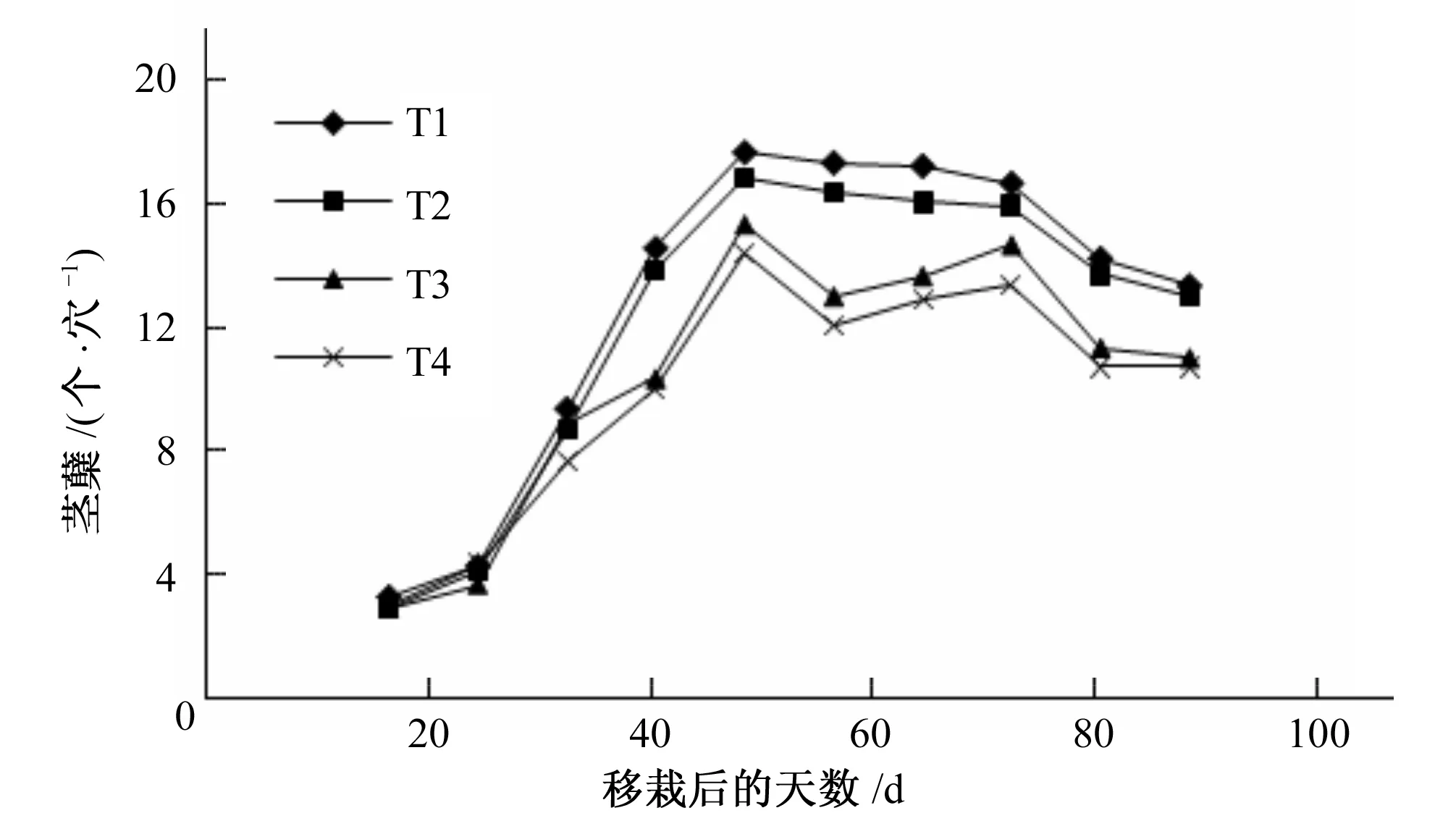

从图1可以看出,不同处理水稻茎蘖动态特征基本一致,都是随着生育期的推进呈现先增长后降低的趋势,移栽后的24~48 d是水稻分蘖最旺盛的时期,水稻的茎蘖数增长最快,当达到峰值之后,无效茎蘖的消亡大于新生茎蘖,水稻的茎蘖数总体呈现下降的趋势。

从灌溉方式上看,当水稻分蘖进入高峰期,常规灌溉处理水稻茎蘖数大于控制灌溉,通过T1与T2之间的对比可以发现,施加生物炭处理下控制灌溉水稻茎蘖数最高为每穴16.78个,较常规灌溉降低了5.04%;通过T3与T4之间的对比可以发现,无生物炭处理下控制灌溉水稻茎蘖数最高为每穴14.33个,较常规灌溉降低了6.52%。从控制灌溉较常规灌溉在茎蘖量降低的百分比上看,施加生物炭有助于减轻控制灌溉对作物营养生长的限制。到水稻生育末期,两种灌溉方式茎蘖数差异较小。

水稻的生育前期施加生物炭与不施加生物炭水稻茎蘖数差异不大,说明在水稻的生育前期,施加生物炭对水稻的茎蘖数影响不明显。随着生育期的推进,在移栽32 d之后,施加生物炭和未施加生物炭之间的差异开始显现,施加生物炭处理水稻茎蘖数要明显大于未施加生物炭处理。到生育末期,水稻的茎蘖变化逐渐趋于平稳,最终表现为:T1处理>T2处理>T3处理>T4处理。分析不同处理水稻有效分蘖率可以看出,在施加生物炭处理条件下,T1和T2的平均有效分蘖率为76.48%;无生无炭处理条件下,T3和T4的平均有效分蘖率为73.08%。施加生物炭提高了水稻的有效分蘖率。

分析水稻的株高变化规律可以发现(如图2),不同处理水稻的株高变化趋势基本相同,从水稻的分蘖初期(移栽后16 d)到水稻的分蘖末期(移栽后56 d)是水稻株高增长的快速期,在这个时期水稻植株增长的高度占水稻整个生育期的53.05%~56.21% ,随后水稻株高增长有所放缓,当进入抽穗开花期,水稻的株高由原来的叶尖改为穗顶,稻穗开始生长,株高增长又进入了一个相对短暂的快速期(移栽后的72~80 d),此后进入乳黄期水稻株高变化较小趋于平缓。

通过T1与T2的对比可以看出,在施加生物炭的条件下,从分蘖初后的整个生育期常规灌溉和控制灌溉水稻株高分别增加了88.00和89.00 cm;通过T3和T4处理的对比可以看出,在不施加生物炭条件下,从分蘖初后的整个生育期常规灌溉和控制灌溉水稻株高分别增加了86.37和83.40 cm。数据上看,由于生物炭的施加,在灌溉模式相同时,水稻株高有所增加,平均高出3.62 cm。而不同灌溉模式对株高的增加影响不明显。

图1 水稻的茎蘖变化动态

图2 水稻的株高变化动态

2.2 水稻各生育期叶面积指数

从图1和图3可以发现,水稻LAI动态变化规律与茎蘖变化规律有些相似,生育前期很小,随着生育期的推进,LAI逐渐增大,水稻的分蘖期茎蘖和叶片迅速增长,LAI增长最为迅速,到拔节孕穗期水稻LAI达到顶峰,此后水稻茎蘖和叶片消亡大于生长,LAI逐渐下降。

分析水稻LAI变化规律可以发现(如图3),在水稻的生育前期,生物炭对水稻LAI影响较小,到分蘖中期施加生物炭处理和无生物炭处理对LAI的影响差异开始显现,进入分蘖末期施加生物炭处理水稻LAI显著大于未施加生物炭处理(P<0.05)。LAI峰值出现在拔节孕穗期,T1和T2处理下叶面积指数最大值分别为9.53和8.77,分别较T3和T4处理提高了39.33%和44.96%。说明施加生物炭处理促进了水稻分蘖和叶片生长,提高了水稻的叶面积指数。从不同的灌溉方式上看,常规灌溉和控制灌溉水稻LAI的差异在分蘖中期开始显现,说明在水稻的分蘖中期,水稻对水的需求比较大,水分不足对水稻LAI影响较大。从图3可以看出,在水稻的分蘖中期至拔节孕穗期,相比未施加生物炭,施加生物炭处理条件下控制灌溉较常规灌溉水稻LAI减少量更小,这可能是由于施加生物炭提高了土壤的持水能力,使水稻根可吸收的水多,促进地上部分的生长。

图3 各生育期水稻LAI变化动态

2.3 水稻各生育期叶绿素(SPAD)指标

叶绿素是反映水稻光合作用强度重要指标,分析整个生育期SPAD值可以发现(如图4),各处理SPAD值呈现低-高-低-高-低的变化规律,水稻在返青期,生长较慢,光合作用相对较弱,SPAD值较低,当进入分蘖期,水稻的生长进入快速生长时期,再加上蘖肥的施加,水稻的光合作用增强,SPAD值明显增加,随着生育期的推进,到拔节孕穗期叶片的生长不在占主导地位,SPAD值开始下降,为了促进稻穗的生长发育,施入一定量的穗肥之后,SPAD值又有所增加,到生育末期,叶片光合作用越来越弱,SPAD值逐渐降低。

图4 各生育期水稻叶绿素变化动态

分析施加生物炭处理和未施加生物炭处理对叶绿素的影响可以发现,T1、T2处理水稻在分蘖前期至灌浆结实期对氮素吸收相对平稳,SPAD值波动较小,可能是由于生物炭作为肥料的载体,对肥料的施放起到缓释的作用。从不同灌溉方式上看,常规灌溉SPAD值要比控制灌溉高,说明在水分充足的条件下更加有利于光合作用发生。

2.4 水稻的产量指标及灌溉水生产率

分析生物炭处理对水稻产量、灌水量、灌溉水生产率的影响可以发现(如表1),通过T1、T2处理与T3、T4处理对比可以发现,施加生物炭明显提高了水稻的产量,T1和T2处理下水稻产量分别为8 984.42 kg/hm2和8 880.03 kg/hm2,分别较T3和T4处理提高了11.84%和11.88%。在灌溉水分生产率上,T1、T2处理分别比T3、T4增加了0.13 kg/m3和0.18 kg/m3。

从灌溉方式上来看,控制灌溉总灌水量为828.81 mm,较常规灌溉节水34.91%。与常规灌溉相比,控制灌溉水稻产量稍有降低,但在灌溉水分生产率上,控制灌溉显著大于常规灌溉 (P<0.05)。在T2和T4处理条件下,控制灌溉水分生产率分别为2.12 kg/m3和1.94 kg/m3,分别较常规灌溉提高了51.42%和52.76%。

表2 不同处理条件下水稻产量及灌溉水分利用效率

3 结 语

(1)叶绿素是反映水稻对氮素吸收状况的一大体现,分析水稻生育期SPAD值可以发现,施加生物炭处理水稻吸收氮素较未施加生物炭处理平稳,叶绿素的变化波动也较小。

(2)与常规灌溉相比,控制灌溉水稻茎蘖、株高、叶面积指数、叶绿素在一定程度上受到水分亏缺的抑制,产量也略有降低,但灌水量有较大幅度降低,平均降低34.91%,灌溉水分生产率平均提高了0.69 kg/m3。

(3)土壤中施加生物炭促进了水稻地上部分的生长,提高了水稻的有效分蘖率,水稻的产量及灌溉水分生产率也明显提高。与未施加生物炭处理相比,施加生物炭处理水稻产量和灌溉水分生产率平均提高了947 kg/hm2和0.16 kg/m3。

(4)与无生无炭处理相比,控制灌溉与生物炭联合应用在大幅度降低灌水量的同时,明显地提高了水稻产量和灌溉水分生产率,T2处理灌溉水分生产率最高,为2.12 kg/m3。

农业试验需要长期的积累,因此,生物炭对水稻生长特征及产量的影响应该结合水稻品种、肥分、气象等因素进行长期的试验分析,这也是本次研究的局限性,本文的研究成果可以为下一步的研究提供参考。

本文的撰写过程中得到三峡库区生态环境教育部工程研究中心的鼎力支持,特此感谢。

[1] Antal M J, Gronli M. The art, science and technology of charcoal production[J]. Industrial and Engineering Chemistry, 2003, 42:1 619-1 640.

[2] 何绪生,耿增超,佘 雕,等.生物炭生产与农用的意义及国内外动态[J].农业工程学报,2011,27(2):1-6.

[3] Singh B P, Hatton B J, Singh B, et al. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils[J]. Journal of Environmental Quality, 2010,39(4):1 224-1 235.

[4] Woolf D, Amonette J E, Street-Perrott, F A, et al. Sustainable biochar to mitigate global climate change[J]. Nature Communications, 2010,(1):56.

[5] Glaser B, Lehmann J, Zech W. Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal-a review[J].. Biology and Fertility of Soils, 2002,35(4):219-230.

[6] 何绪生,张树清,佘 雕,等.生物炭对土壤肥料的作用及未来研究[J].中国农学通报,2011,27(15):16-25.

[7] 刘 超,魏永霞.秸秆生物炭对寒地黑土区玉米生长发育及耗水规律的影响[J].中国农村水利水电,2015,(4):5-8.

[8] 李中阳,齐学斌,樊向阳,等.生物质炭对冬小麦产量、水分利用效率及根系形态的影响[J].农业工程学报,2015,31(12):119-124.

[9] 张爱平,刘汝亮,高 霁,等.生物炭对宁夏引黄灌区水稻产量及氮素利用率的影响[J].植物营养与肥料学报,2015,21(5):1 352-1 360.

[10] 吕一甲,屈忠义.生物炭肥料对河套灌区耕层土壤肥力及含水率影响的研究[J].节水灌溉,2015,(3):18-21.

[11] 钟雪梅,朱义年,刘 杰,等.竹炭包膜对肥料氮淋溶和有效性的影响[J].农业环境工程学报,2006,25(zl):154-157.

[12] 高海英,何绪生,耿增超,等.生物炭及炭基氮肥对土壤持水性能影响的研究[J].中国农学通报,2011,27(24):207-213.

[13] 颜永毫,郑纪勇,张兴昌,等.生物炭添加对黄土高原典型土壤田间持水量的影响[J].水土保持学报,2013,27(4):120-124.

[14] 郁进元,何 岩,赵忠福,等.长宽法测定作物叶面积的校正系数研究[J].江苏农业科学,2007,(2):37-39.