蓄水坑灌条件下不同灌水下限幼龄苹果树耗水特性及作物系数的试验研究

李 波,郭向红,孙西欢,2,马娟娟

(1.太原理工大学水利科学与工程学院,太原 030024;2. 山西水利职业技术学院,山西 运城 044004)

0 引 言

水是基础性的自然资源和重要的经济资源,推行节水农业是解决我国、特别是北方地区水资源日趋紧缺的首要途径[1]。作物蒸发蒸腾量是农业用水中最主要的部分,准确估算作物蒸发蒸腾量,对于减小作物生育期的无效的水分消耗,提高水分利用率,发展节水农业有着十分重要的意义[2]。

作物系数定义为作物蒸发蒸腾量与参考作物蒸发蒸腾量的比值[3],是计算作物实际耗水量和确定田间灌水制度的重要参数之一,同时反映了作物种类本身的生物学特性、土壤水肥状况以及田间管理水平等对作物耗水量的影响[4]。准确计算作物各生育阶段的作物系数,即可通过参考作物蒸发蒸腾量求出作物不同生育阶段的实际耗水量。目前,众多学者已对不同地区、不同气候条件、不同作物种类条件下的作物系数进行了系统的研究;在国内,彭世彰、刘钰、雷志栋等学者根据田间实测资料,结合当地的实际情况,对FAO推荐的作物系数计算方法及相关参数进行了适当修正,得到了较为满意的验证结果[5-8]。

蓄水坑灌法作为一种节水灌溉新技术,已经在果园蒸发蒸腾、果树耗水方面[9,10]取得了一定的研究成果,但其试验材料均为盛年期果树,且未准确测定果树不同生育期的作物系数,而结合作物系数与气象资料,能够实现适时适量的灌溉满足幼树的需水要求,为蓄水坑灌条件下的精准灌溉和灌溉制度的实时预报提供科学依据。因此,本文通过大田试验,研究蓄水坑灌条件下不同灌水下限幼龄苹果树的耗水特性及作物系数变化规律,并使用FAO推荐的单作物系数法进行验证,为田间生产实践提供技术参考和理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验于2015年5月20日至10月15日在山西省农业科学院果树研究所内进行。山西省农科院果树研究所地处太谷县西南,东经112°32′,北纬37°23′,平均海拔约800 m。试验区属典型的大陆性半干旱气候,多年平均气温为9.8 ℃,多年平均降雨量为462.9 mm,无霜期175 d。试验区土质以壤土为主,土壤体积质量1.47 g/cm3,饱和含水率(体积)49.21%,0~1 m土层田间持水率(体积)30%,灌溉水源为井水。试验材料为三年生矮砧红富士,株距2 m,行距2 m,树形整齐,树势旺盛。

1.2 试验设计

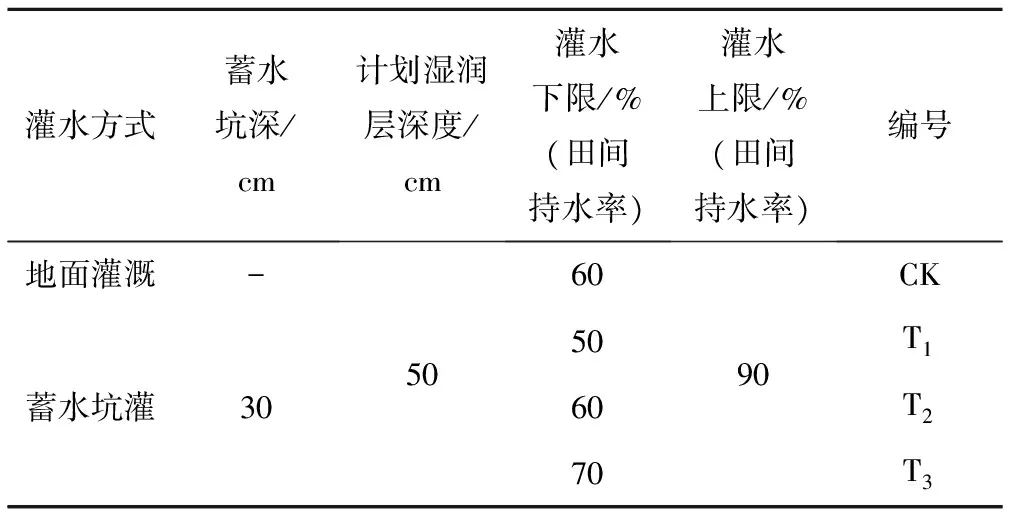

为研究蓄水坑灌条件下不同灌水下限幼龄苹果树的耗水特性及作物系数,试验以灌水下限为控制因子,共3个水平,分别为田间持水率的50%、60%、70%,并以地面灌溉作为对照,共4组处理,每组处理5次重复。试验分组情况见表1。

表1 试验设计

通过含水率差值法计算各组处理的灌水量,试验期间各组处理灌水情况见表2。

表2 灌水量及灌水日期 L

注*:5月20日灌水为缓苗水,不计入总灌水量中。

蓄水坑灌法每株果树下均匀布置4个直径为20 cm的蓄水坑,坑深30 cm,蓄水坑中心距果树树干中心40 cm。蓄水坑使用PVC网布作固壁处理,防止坑壁坍塌,坑底铺设土工膜防止深层渗漏。水分监测点布置在相邻两蓄水坑中心与树干中心的连线上,距树干中心的距离分别为30、60和90 cm,地面灌溉水分监测点的布设形式与蓄水坑灌法相同(见图1)。

图1 水分检测点及田间工程布置

各小区采用随机排列法排布。相邻小区间设置1棵非实验用树,防止不同实验处理之间的互相干扰。

1.3 测定项目与方法

(1)土壤含水率。采用TRIME-PICO IPH 土壤水分测量系统测定土壤体积含水率,每隔5~7 d测定一次,雨后及灌水后加测。测点测量深度为200 cm,每隔20 cm测定一次。每组处理测量3株果树,并以3株果树垂向距地表50 cm,径向距树干中心60 cm的圆柱形土体(计划湿润体)内含水率的平均值作为试验处理的依据,以垂向距地表140 cm,径向距树干中心90 cm的圆柱形土体内含水率的平均值作为计算幼树实际耗水量的依据。

(2)株高。采用钢卷尺测量,每组处理测量3株果树取平均值,每隔15 d左右测定一次。

(3)气象因子。在试验区设立Adcon_Ws无线自动气象监测站,对试验期间的降水量、气温、土壤温度、风速、风向、大气压、相对湿度、太阳辐射等气象因子进行连续监测。

1.4 幼树实际耗水量的计算方法

作物耗水量指作物在土壤水分和养分适宜、管理良好、生长正常、大面积高产条件下的棵间土面(或水面)蒸发量与植株蒸腾量之和,也称作物需水量[7]。它是确定作物灌溉需水量的基础。本试验基于水量平衡方程计算幼树的实际耗水量:

SWe=SWb+I+P+GW-R0-Dp-ETc

(1)

式中:SWe为时段末根区土壤蓄水量,mm;SWb为时段初根区土壤蓄水量,mm;I为时段内灌水总量,mm;P为时段内降雨总量,mm;GW为时段内地下水对作物耗水的补给量,mm;R0为时段内的地表径流量,mm;Dp为时段内深层渗漏量,mm;ETc为时段内作物蒸发蒸腾量,即作物耗水量,mm。

对于旱作物,每次降水能够保存在作物根系层中用于满足作物蒸发蒸腾需要的那部分雨量,称为有效降雨量[11],而根据旱作农业生产实践,一般认为<5 mm的降水及地表径流和深层下渗造成的降水损失不能被作物根系吸收利用[12]。不同作物需水量不同,降雨的有效利用比例也有所差异。实时计算作物生育期有效降雨量最准确的方法是时段水量平衡法[7],也可采用以下经验公式计算:

Pe=αP

(2)

式中:Pe为有效降雨量,mm;α为降雨有效利用系数,当P<5 mm时,α=0;当5 mm 因试验区地下水埋深超过20 m,故可忽略地下水对幼树根层的补给作用GW;实验区土地平整,并有土垄分隔不同实验小区,故可忽略地表径流R0的影响;因幼树根系埋藏较浅且分布范围有限,同时发现距地表140 cm以下不同深度处各处理土壤含水率动态变化较为平缓,灌水、降雨过程对其影响较小,故本试验中距地表140 cm以下可忽略深层渗漏Dp的影响;最终得出幼树实际耗水量的计算公式如下: ETc=SWb-SWe+Pe+I (3) 式中各项符号含义同前。 1.5.1参考作物蒸发蒸腾量的计算 参考作物蒸发蒸腾量(ET0)为一种假想的参考作物冠层的蒸发蒸腾速率,非常类似于表面开阔、高度一致、生长旺盛、完全覆盖地面而不缺水的绿色草地的蒸发蒸腾速率[13]。采用国际粮农组织(FAO)推荐的彭曼-蒙蒂斯(Penman-Monteith)公式计算: (4) 式中:ET0为参考作物蒸发蒸腾量,mm;Δ为饱和水汽压与空气温度关系曲线的斜率,kPa/℃;Rn为净辐射量,MJ/(m2·d);G为土壤热通量,MJ/(m2·d);γ为湿度计常数,kPa/℃;T为空气平均温度,℃;u2为地面以上2 m高处的风速,m/s;es为空气饱和水汽压,kPa;ea为空气实际水汽压,kPa。 1.5.2作物系数的确定 作物系数是某种作物的潜在蒸发蒸腾量与参照蒸发蒸腾量之比,受土壤、气候、作物生长状况和管理方式等多种因素影响,FAO 推荐在规划中确定作物系数的方法为分段单值平均法,即把全生育期作物系数变化过程概化为在4个阶段3个值(Kcini、Kcmid、Kcend)[3],需要逐时段(旬或月)按下式计算: (5) 式中各项符号含义同前。 采用EXCEL 2003软件对数据进行处理,采用SPSS 20.0进行统计分析。 由图2可见,生育期内,各处理计划湿润层平均含水率都在试验要求的含水率上下限范围内波动。从试验开始至7月9日,各处理按CK、T3、T2、T1的先后顺序依次达到各自的灌水控制下限。除CK处理外,其余各处理含水率曲线斜率基本一致,说明在生育前期,几组处理幼树对根层水分的消耗强度基本一致。CK处理较T2处理更早达到60%的田间持水率水平,说明蓄水坑灌较地面灌溉方式有更强的蓄水保墒能力,更有利于水分向土壤中深层、即作物的根层渗透。进入7月后,雨量充足,基本满足了幼树的生长需求,至8月27日前,不同处理计划湿润层平均含水率均未达到各自要求的灌水控制下限。由于T1处理在7月9日进行了灌水,此时段内各处理平均含水率整体呈T3>T1>T2>CK的分布规律。注意到每次降雨后CK处理含水率增加幅度最小,但水分消耗速度最快,一方面由于地面灌溉表层土壤水分蒸发速率快,且不能有效截留降雨,另一方面是由于此阶段内CK处理幼树生长最旺盛,树体消耗水分多。9月中旬后,降雨减少,同时幼树生长进入成熟期,水分消耗强度小,各处理土壤含水率变化较为平缓,均随时间推移缓慢下降,至试验结束前,整体呈T3>T2>CK>T1的分布规律。 图2 不同处理计划湿润层土壤体积含水率及降雨量情况 根据灌水量、降雨量资料及实测的土壤体积含水率利用水量平衡方程(3)及公式(2)计算出不同灌水下限幼树全生育期实际耗水量、耗水模数以及日耗水强度(表3)。 表3 不同处理幼树实际耗水量、耗水强度及耗水模数 注:5月数据取自5月20日至5月31日;10月数据取自10月1日至10月23日。 由表3可见,不同处理幼树全生育期耗水总量差异极显著(p<0.01),CK处理、T2处理、T3处理依次为327.40、322.60和314.10 mm;T1处理灌水下限为田间持水率的50%,为非充分灌溉,故耗水量最小为296.40 mm。除10月CK处理与T1处理耗水量相同外,不同处理在生育期各阶段耗水量的差异均达到极显著水平(p<0.01)。 随日照时间、光辐射强度、温度等环境因子的变化,幼树进入不同的生育阶段,其生长速率、耗水特性等具有明显的季节特征,各处理幼树实际耗水量在生育期内均呈中间大,两头小的“纺锤形”分布,7、8、9三个月的耗水模数之和分别为69.43%(CK)、75.44%(T1)、69.72%(T2)、73.19%(T3),说明生育中期(7-9月)是幼龄苹果树的需水关键期,此期正值伏期高温,蒸腾作用强烈,此阶段必须保证幼树水分供应充足。除T1处理外,其余各处理幼树日耗水强度按大小排序依次为8月>9月>6月>7月,最大值为T2处理的3.02 mm/d(8月),最小值为T1处理为1.29 mm/d(6月),再次说明幼树进入果实膨大期后,生长旺盛,耗水强度大;7月幼树日耗水强度较6月有一定程度的减少,此时幼树正处于花芽分化期,适度干旱有助于花芽分化,为翌年丰产创造有利条件[14]。T1处理为非充分灌溉,灌前树体受到了干旱胁迫,生长缓慢,耗水较少;在7月9日进行灌水后,幼树产生补偿性生长,耗水强度迅速增长;此后因降雨充足、蒸腾作用减弱等原因,幼树未受到水分胁迫,日耗水强度基本维持在正常水平。 不同处理全生育期耗水量数据采用Duncan新复极差法进行检验,表3中同列小字母不同者表示处理间差异在(α=0.01)水平下显著。 依据自动气象站监测的气象数据,采用彭曼-蒙蒂斯(Penman-Monteith)公式(3)计算出全生育期逐日的参考作物蒸发蒸腾量(图3)。 图3 幼树生育期内参考作物蒸发蒸腾量 由图3可见,在幼树整个生育期内参考作物蒸发蒸腾量(ET0)呈两头低中间高的抛物线趋势。试验开始时(5月20日),ET0值已处于较高水平,此后随日照时间、光照强度、温度、湿度等条件的变化,ET0值在6月末、7月初时达到一年中的峰值,从约4 mm/d缓慢增长到约5 mm/d,期间回落的部分是由降雨、阴天等导致的。进入8月后,随着日照时间、光照强度、温度的降低,ET0值迅速下降,至10月中旬,已降至约3 mm/d以下。 根据各处理逐月实际耗水量(ETc)及参考作物蒸发蒸腾量(ET0),通过公式(5)计算出各处理幼树的实际作物系数(图4)。 图4 不同处理幼树作物系数变化曲线 由图4可见,除T1处理外,其余各处理幼树实际作物系数变化规律基本相同,在生育期内呈典型的双峰分布。都是在初始生育期缓慢增长,且进入花芽分化期后,略有下降;到了快速生育期,随着幼树的生长发育,作物系数也呈上升的趋势,一直持续到生育中期,并达到峰值,这一时期是幼树作物系数在全生育期内的最高水平;而后进入成熟期,随着幼树生长减慢甚至停滞,作物系数也呈现出递减的趋势,且降幅很大;作物系数按大小排序依次为9月>8月>6月>7月>10月>5月。生育初期,地面覆盖较少,地面灌溉棵间蒸发强度明显强于蓄水坑灌,而用单作物系数法计算出的作物系数包含了土面蒸发的影响,故5月时CK处理作物系数最大(0.36),较T2处理、T3处理分别增大了56.5%(0.23)和125%(0.16);6-8月,不同处理间作物系数的差异很小,幼树生长基本同步;进入9月后,不同处理作物系数均达到全生育期最高值,呈T3>CK >T2的分布规律,T3处理作物系数(1.01)比CK处理(0.98)大3%、比T2处理(0.92)大10%,说明在生育中期较高的灌水下限更有利于幼树的生长,即使在地面覆盖率较高,不同处理间土面蒸发差异较小的情况下,相同灌水下限时,蓄水坑灌较地面灌溉有更强的蓄水保墒能力。T1处理为非充分灌溉,其作物系数在生育期内呈单峰分布,9月时达到最大值(0.86)。除因7月进行灌水处理导致作物系数较大外,其余各生育期都小于其他处理,说明50%的灌水下限已经对树体造成了干旱胁迫,影响了幼树的生长,即使经过干旱锻炼适时复水后,其作物系数也无法回归正常水平。 作物系数是计算作物蒸发蒸腾量的重要参数,它反映了作物本身的生物学特性、作物种类、产量水平、土壤水肥状况以及田间管理水平等对作物需水量的影响[4]。不同地区、不同气候条件及不同作物种类之间的差异都会使影响作物系数的计算精度。基于有效积温的作物系数能够自动地对因异常天气引起的作物需水规律的改变作出调整[15],而采用多年的气象资料和试验实测数据,会使作物系数的精确度和规律性显著提高。 利用年内的气象数据,采用彭曼-蒙蒂斯(Penman-Monteith)公式计算出参考作物蒸发蒸腾量,再根据FAO推荐的单作物法及实际的作物需水量计算出作物每个生育阶段的作物系数,具有较强的实时性和预测性[16];而当树体处于水分胁迫状态时,应引入土壤水分胁迫系数Ks对计算结果加以修正,以保证ETc为适宜的土壤水分条件下作物实际耗水量。有研究表明,对单作物系数法采用水分胁迫系数修正后,可取得满意的效果[17]。 本文试验数据为三年生矮砧红富士经过一个完整生育期的水分处理后所得,数据系列较短,具有一定的随机性,仅能代表试验材料在当地条件下的耗水特性。在后续研究中,应延长处理年限,以5~8 a的数据系列为基础进行分析,以期获得本地区苹果树的耗水规律。 通过水量平衡方程,分析了蓄水坑灌条件下不同灌水下限幼龄苹果树的耗水特性及单作物系数的变化规律,由此得到以下主要结论: (1)CK、T2、T3处理全生育期耗水量差异不大,分别为327.40、322.60和314.10 mm;T1处理为非充分灌溉,耗水量最小为296.40 mm。生育期内各处理实际耗水量均呈中间大,两头小的“纺锤形”分布,7、8、9三个月的耗水模数之和在69.43%~75.44%之间,因此生育中期(7-9月)是幼龄苹果树的需水关键期。 (2)CK、T2、T3处理幼树作物系数变化规律基本相同,在初始生育期持续增长,花芽分化期略有下降;进入快速生育期后,作物系数逐渐增加,一直持续到生育中期并达到峰值;而后进入成熟期,作物系数出现快速下降;在全生育期表现为典型的双峰分布。T1处理幼树作物系数的变化呈单峰分布,9月达到最大值,除7月外,其余各生育期都小于其他处理。 (3)与地面灌溉相比,蓄水坑灌法具有较强的蓄水保墒能力。 [1] 山 仑.我国节水农业发展中的科技问题[J].干旱地区农业研究,2003,21(1):1-5. [2] 陈 凤.作物蒸发蒸腾的测量及作物系数变化规律的研究[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2004. [3] 孙景生,刘祖贵,张寄阳,等.风沙区春小麦作物系数试验研究[J].农业工程学报,2002,18(6):55-58. [4] 赵娜娜,刘 钰,蔡甲冰.夏玉米作物系数计算与耗水量研究[J].水利学报,2010,41(8):953-959,969. [5] 彭世彰,丁加丽,茆 智,等.用FAO-56作物系数法推求控制灌溉条件下晚稻作物系数及验证[J].农业工程学报,2007,23(7):30-34. [6] 刘 钰,L S Pereira.对FAO推荐的作物系数计算方法的验证[J].农业工程学报,2000, 16(5):26-30. [7] 刘 钰,汪 林,倪广恒,等.中国主要作物灌溉需水量空间分布特征[J].农业工程学报,2009,25(12):6-12. [8] 雷志栋,罗 毅,杨诗秀,等.利用常规气象资料模拟计算作物系数的探讨[J].农业工程学报,1999,15(3):119-122. [9] 仇群伊.蓄水坑灌条件下苹果树蒸发蒸腾特性研究[D].太原:太原理工大学,2014. [10] 戴宏胜.蓄水坑灌条件下苹果园棵间蒸发试验研究[D].太原:太原理工大学,2009. [11] 刘战东,段爱旺,肖俊夫,等.旱作物生育期有效降水量计算模式研究进展[J].灌溉排水学报,2007,6(3):27-30,34. [12] 胡 琦,潘学标,邵长秀,等.内蒙古降水量分布及其对马铃薯灌溉需水量的影响[J].中国农业气象,2013,34:421-424. [13] 孟秦倩.黄土高原山地苹果园土壤水分消耗规律与果树生长响应[D].陕西杨凌:西北农林科技大学,2011. [14] 焦梦妮,杨荣全,史淑晨,等.山区苹果节水灌溉试验研究[J].节水灌溉,2009,(9):46-48. [15] 张振华,蔡焕杰,杨润亚,等.沙漠绿洲灌区膜下滴灌作物需水量及作物系数研究[J].农业工程学报,2004,20(5):97-100. [16] 王则玉,谢香文,刘国宏,等.干旱区绿洲滴灌成龄枣树耗水规律及作物系数[J].新疆农业科学,2015,52(4):675-680. [17] 汪顺生,费良军,高传昌,等.不同沟灌方式下夏玉米单作物系数试验研究[J].农业机械学报,2013,44(11):105-111.1.5 幼树作物系数的计算方法

1.6 数据处理与分析

2 结果与分析

2.1 不同灌水下限土壤含水率变化规律

2.2 不同灌水下限幼树的耗水特性

2.3 不同灌水下限幼树的作物系数

3 讨 论

4 结 论