清代两淮盐区中心地位探析

夏咸龙

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连 116081)

清代两淮盐区中心地位探析

夏咸龙

(辽宁师范大学 历史文化旅游学院,辽宁 大连116081)

摘要:在中国古代社会,盐是一种关系到国计民生的商品。历代封建统治者无不对盐业高度重视,多对盐业进行了严密而系统的管理。两淮盐区在全国众多盐区中首屈一指,是清政府盐业事务之核心所在。清代两淮盐区的中心地位体现在行销范围、食盐产量、盐税三个方面。两淮盐区能成为清代最大盐区,是自然环境、历史传承、政府重视三方面因素共同作用的结果。

关键词:清代;两淮盐区;中心地位

一食盐的重要性和清代盐区的划分

众所周知,在人类文明的演进中,食盐有着巨大的功绩。盐是对人类生存最重要的物质之一,同时也是人们烹饪中最常用的调味料,号称“百味之王”。所以说,人不可一日无盐。中国自古人口众多,在清末已达4亿,故食盐的重要性不言而喻。在清代,食盐的生产与销售不仅仅是经济问题,而且是个与政治密切关联的社会问题。

在中国传统社会中,盐是一种非常重要的商品,封建政府对于制盐、运盐、盐务管理和盐税征收都非常重视。封建国家对食盐这一专卖商品的管理,就是盐政。“所谓的盐政,就是指封建国家凭借政权的超经济力量,制定盐业制度,颁布有关盐业的法令、则例,派遣官吏,对盐业的生产、流通过程加以干预和控制。”[1]为保证国家财政收人和社会稳定,清政府极为重视盐业产销各个环节的管理,清政府的盐政管理体制吸取了历代盐政管理体制中的精华,极其完备。其中最重要的措施是实行行盐地界制,即将中国分成许多盐区,对每个盐区分别进行管理。

我国有着漫长的海岸线,从南至北的沿海省份都是我国的海盐产盐区,除此之外还包括内陆产盐区,有井盐、池盐、岩盐等,产盐地区分布十分广阔。清政府根据前朝旧制、国家行政机构、自然地理特征,将当时的中国划分成十一个盐区。“蒙古、新疆多产盐地,而内地十一区,尤有裨国计。十一区者:曰长芦,曰奉天,曰山东,曰两淮,曰浙江,曰福建,曰广东,曰四川,曰云南,曰河东,曰陕甘。”[2]其中,四川、云南为井盐,河东、甘陕为池盐,其余均为海盐。在众多产盐区中,盐区的中心地位应体现在行销范围、产量多少、盐业课税三个方面。下面就上述三个方面来具体分析两淮盐区的地位,看看两淮在清代国民经济中,是否有着其他盐区都不可替代的作用。

二两淮盐区中心地位的体现

1.两淮盐区行销范围最广。

古话说:“两淮盐,天下咸。”淮盐色味俱佳,所给甚众。清代的食盐运销方法有七种。据清史稿所载“其行盐法有七:曰官督商销,曰官运商销,曰商运商销,曰商运民销,曰民运民销,曰官督民销,惟官督商销行之为广且久。”[2]官督商销一般又称为“专商引岸制”,是最重要的行销方式。即海盐生产出来以后,由场商收储入仓,然后在官员监督下,卖给运商,由运商运往指定的区域销售。清代两淮盐区推行的也正是这一运销方式,即每个盐区都有自己的行销疆域。清代的十一大盐区行销疆域情况如表1所示,可以得知清代各盐区的行销范围。

表1 清代盐区行销疆界表

资料来源:清代《清史稿》卷 123《食货四.盐法》

清代的盐区划分有下面几个特点:第一,每一个盐区由一个产盐区和一个销盐区组合而成。比如,长芦盐区,其产区在今河北省渤海沿岸,北起山海关,南至黄骅县,而行销区是直隶全部及河南的部分府县。第二,有的省份被划分为好几个盐区,比如河南省被长芦、山东、两淮、河东四个盐区划分。第三,每个盐区的行销区域大小不一。大的盐区销往数个省份,小的盐区则行销不足一个省。比如山东行销区域是山东全部及河南、江苏、安徽部分府县,而云南的行销区域只限于本省。在食盐行销方面,两淮是全国十一大盐区当中行销范围最广的盐区。“西尽两湖,北至河南之归、陈、光,而东下尽徐州,南自江宁沿江上,尽江西之域。”[3]淮盐行销地区包括今江苏、安徽、江西、湖北、湖南五省和河南省,行销范围之广是其他盐区所无法比拟的。

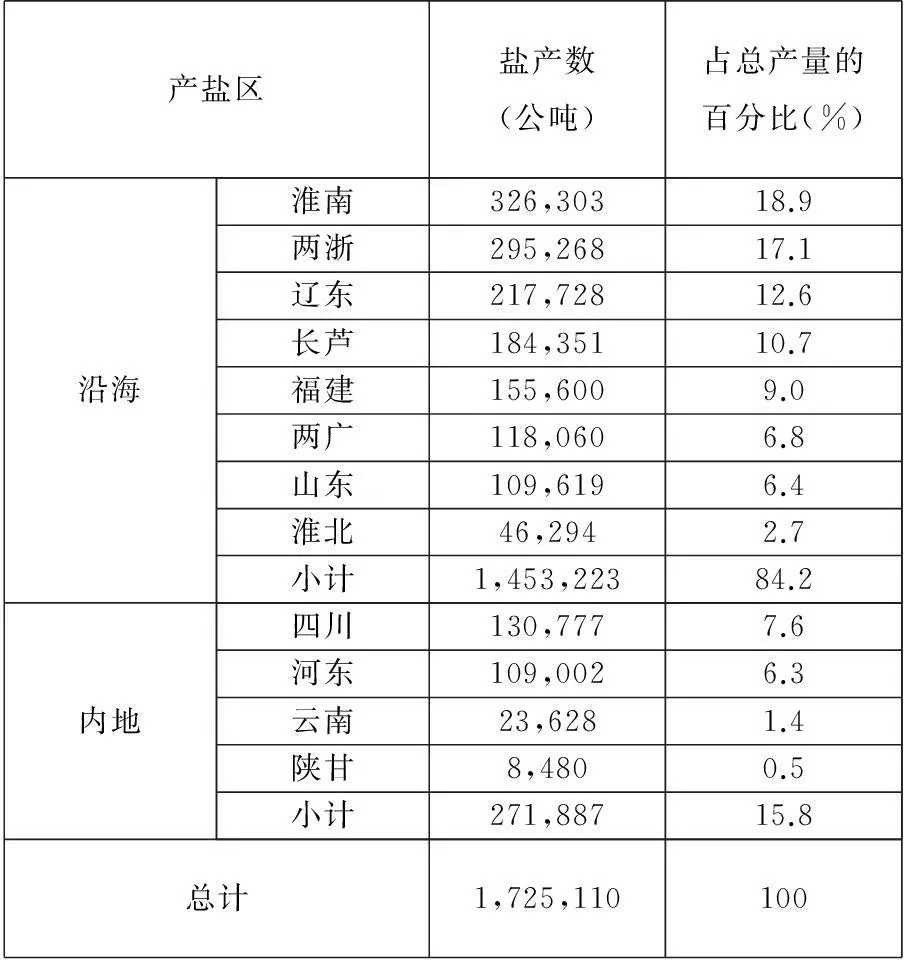

2.两淮盐区产量最大。

盐类从来源上分,主要有海盐、池盐、井盐、岩盐四种;如论产量,当以海盐为最;而在海盐中,又以淮盐为优。在清代,海盐的产量远远大于井盐和池盐。有清一代,两淮产量一直高居全国十一个盐区榜首。据有关资料记载,两淮所辖二十三盐场每年产盐量,顺治年间大约为95—100万引之间,而当时全国的盐产量大约为370万引,两淮产量占全国产量的四分之一强。[4]我们通过各盐区平均年产量表能窥其一斑,详情见表2。

表2 1840-1890年各盐区平均年盐产量

资料来源:姜道章《论清代中国的盐业贸易》,《盐业史研究》 1989年第二期

在十一个盐区中,两淮盐区的产量无疑是最大的,淮南加上淮北的产量超过了总产量的1/5。而且这只不过是官方数字,由于私盐无法统计,实际上真实产量还要高于这个数。可见,有清一代,两淮的产量一直占全国产量的四分之一左右。 两淮盐产量之多,由此可见一斑。

3.两淮盐区征收盐课最重。

盐是国家重要资源,盐税是国家财政的重要收入。在我国漫长的封建社会,历代统治者都把盐的产销紧紧掌握在自己手里,清朝也不例外。清王朝建国以后,还未统一中国,旋即把盐税作为财政收人的重要来源。“皇朝受命,戎衣初定,滇黔闽粤,未尽削平,所需兵晌,半资盐课。”[5]在整个清代,政府的财政收入主要包括三块:田赋、盐税和关税。可见盐业在国家财政中的重要性。两淮是全国各大盐区当中承担的课税最重的盐区。两淮盐税之繁,素有 “两淮盐课甲天下”之称。让我们来看看表3。

有清一代,两淮的盐课是不断增长的,在国家课盐的比率基本上维持在50%左右。“佐司农之储者,盐课居赋税之半,两淮盐课又居天下之半。山海天地之藏,其有关于国计民生者,与农桑等。”[6]不仅如此,国家每有重大军事行动,或大灾大贩,或河防工需,或巡幸典庆,盐商就捐输报效。两淮盐商捐输额高达3826.6万两。[7]两淮盐利之巨,由此可见一斑。清代的两淮盐区对整个清代国民经济的运行有着重大的影响。清代两淮盐业的重要性,相当程度上正是体现在两淮课税的重要性方面。

在清代全国十一大盐区当中,两淮是食盐产量最大,行销范围最广,盐课最繁重的一个盐区。由于两淮盐区在清代盐政事务上占有十分重要位置,清代盐政中的许多问题也是以两淮盐为中心。两淮盐业的兴衰对清朝财政的命运有直接的重大的影响,清朝统治者对两淮盐区异乎寻常地重视便不难理解了。为什么两淮盐区会是清代最大最重要的盐区呢?下面几点分析,或许可以帮助我们找寻答案。

表3 两淮课银在全国课银中所占比重

资料来源:佐伯富 《清代盐政之研究》,《盐业史研究》1993第二期

三两淮盐区中心地位分析

1.优越的自然环境和地理条件。

清代两淮范围包括清代江苏省长江以北的扬州、淮安二府、通州和海州二直隶州以及海门直隶厅。两淮东部濒临黄海,海岸广阔,滩涂平坦,海水浓度高,土壤渗透率小,加上四季分明的气候条件,特别适宜于海盐生产。另外海滩还长有大片的芦苇荡,“斥卤弥望,可以供煎烹;芦苇阜繁,可以备燔燎。”[8]可以说,两淮的自然环境得天独厚。“两淮场之广,草之丰,卤之厚,皆甲于天下。”[9]广阔的滩涂资源、丰富的荡草资源,是支撑淮盐大规模生产的基础。

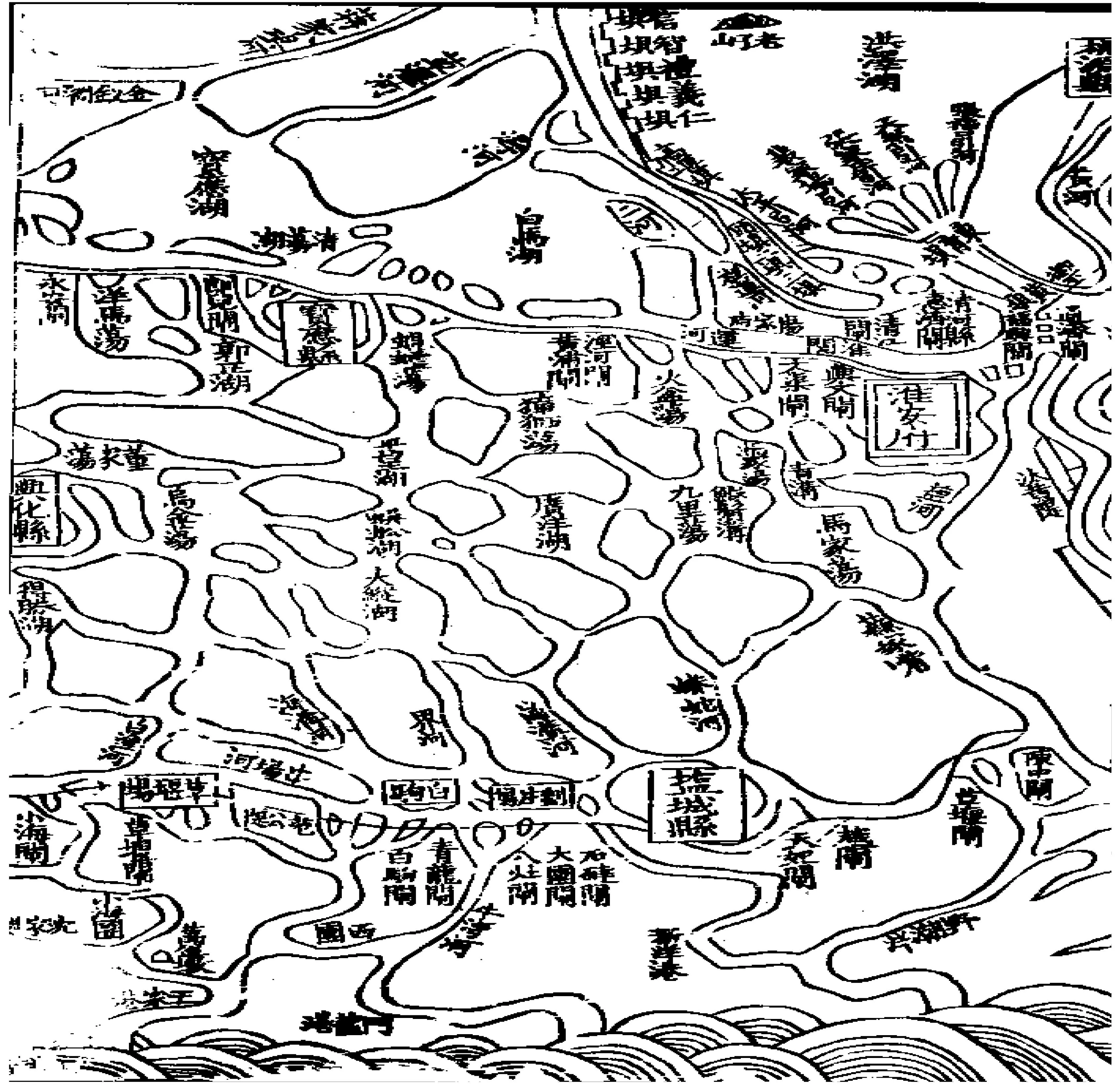

两淮的地理位置十分重要,便于大规模运输海盐。两淮地区,东濒黄海,西接运河,南邻江浙遭粮产地,恰当“南北之冲,负淮带江而襟海,东南之财赋以为重轻”, 萃“河、槽、盐诸大政”[10]于一体。既是淮盐的重要产销基地,又是漕运转输北上之枢纽。清代的两淮扼南北水陆之冲,是天下交通的枢纽关键。两淮盐区,境内水网密布、河湖交错。具体情况见图1。

图1 清代两淮下河水利图(注:下河即串场河)

参考资料:(嘉庆)《东台县志》卷一86页《中国方志丛书》

两淮境内有许多河流湖泊,河流有黄河、淮河、大运河、串场河、界河等等。湖泊有洪泽湖、白马湖、广洋湖、射阳湖、大纵湖等等。这些河流湖泊交织在一起,构建了十分发达的水利交通。以淮南盐场销盐路线为例,首先,盐在盐场装船,由串场河运出,然后经泰坝,换船续行,转入大运河航行,向南进入长江。最后,沿长江上溯,销往江苏、安徽、江西、湖南,湖北。正是凭借发达的水运,来自淮南地区的盐,最远可以销往1200公里以外的地区。两淮优越的水利交通条件,是其他盐区所无法企及的。

2.悠久的历史传承。

两淮盐业生产历史悠久。史载,黄帝时代即已“以海水煮乳成盐”,夏禹时代已开拓盐田,教民制盐。《史记·货殖列传》记载:“东楚有海盐之饶。”一个“饶”字道出了两淮地区海盐的产量之盛。西汉时,汉吴王刘濞煮海水为盐,国用富饶。吴王濞为积蓄资财,加大了煮盐规模,在海边丘陵之上建仓储盐,又开邗沟支道通向海边。得益于吴王募民煮盐的举措,两淮盐业开始加速发展。

隋唐以来,劳动人民创造了新的“煎煮”法,即开沟引潮,铺设亭场,先晒灰淋卤,然后熬盐,大大推动了海盐的生产。中唐,盐铁使第五琦、刘晏先后致力于发展两淮盐业,所产盐色以洁白著名,备受当时推崇,号为“吴盐”,影响深远。《宋史·食货志》曰:“元佑间,淮盐与解池等,岁六百万络,此唐举天下之赋,已三分之二。绍兴末年以来,泰州海陵一监,支盐三十余万席,为钱六七百万络,则是一州之数过唐举天下之数矣。”[10]唐代全国设 10 个盐监管盐,两淮境内有海陵、盐城二监。其中,海陵监为全国第一大监,年产盐 60 万石。盐城监次之,年产盐 45 万石。可见在唐代两淮盐区的生产规模就相当巨大了。

宋代两淮盐场规模不断扩大,场下设灶,盐业生产分工明确,形成了较为完整的生产技术,包括“碎场、晒灰、淋卤、试莲、煎盐、采花”等六道工序,两淮地区成为了全国最大的盐业中心。公元1028年,北宋名臣范仲淹在李承所建“常丰堰”的基础上,重修捍海堰,人称“范公堤”。堤修成后,“农子盐课,皆受共利”,对两淮盐业的兴旺具有重要影响。在宋代,全国经济中心逐渐南移。两淮一代的经济地位也进一步提高。而盐业则是两淮地区最重要的经济部门,封建统治者在此长期实行抑制农业,发展盐业的政策,确保了两淮盐业在国家经济中的极其重要地位。

到了元代,全国有盐场125个,两淮盐区共29个盐场,其中淮南有25场,淮北有4场,盐场数量约占全国的1/4,但两淮盐产量高居全国首位。如,至元十八年(公元1281年),两淮产盐达320余万担;至顺四年(公元1332年),两淮产盐又增至380多万担。[11]在元代,故有“两淮盐税甲天下”之说,《元史·食货志》记载:“国之所资,其利最广者莫如盐。”[12]“国家经费,盐利居十之八,而两淮盐独当天下一半。”[13]

明朝统治阶级对两淮盐区的开发颇为重视,采取鼓励盐业发展的政策,使盐业开发得到了巨大发展。劳动力方面,朱元璋迁徙苏州、松江、嘉兴、湖州、杭州等地的无业游民到淮河流域开垦、煎盐,人数达10万之众,这就是闻名古今的“洪武赶散”。生产技术方面,两淮的生产技术也得到了进步,淮南盐场制盐以“团煎”法,变为“煎晒”法。淮北则出现了“滩晒”的生产工艺。故有“淮南之盐煎,淮北之盐晒”之说。产量方面,两淮从洪武到万历时期,光是官方规定生产的额盐量,就始终保持在一亿四千万斤左右,位居各盐区之首,比居次位的两浙盐区产量多近六千万斤。[14]据《明会典》载:“淮盐居天下之半”。[15]行销方面,两淮行盐地域十分广阔,包括应天府、宁国府在内的三十九个州县。明代两淮盐区在各方面均执行牛耳,已经是最重要的盐区了。

可见在中国漫长的古代社会中,虽然封建政权更迭频繁,但由于人们生活的需要和国家对盐业生产的重视,两淮盐业经济仍然是在曲折性中向前发展的。从西汉以来,两淮盐区就开始在国家的经济运行中占有重要位置,至清中叶,两淮盐区迎来黄金时期,并在清代乾、嘉年间达到全盛。

3.政府的高度重视。

清代的政治中心是首都北京,经济中心是东南巨埠苏州。而两淮地处北京和苏州之间,乃联结全国经济中心和政治中心的重要纽带,故为清代统治者所重视。“东南三大政, 曰漕,曰盐,曰河”。[12]清代整个国家每年都投入大量的人力,物力、财力到漕运、盐政和河道工程之中。两淮为河、漕、盐、关重地,更是国家行政事务中的重中之重、核心所在。尤其在清代的盐业事务中,两淮在全国盐业生产活动和盐业政策实施上都有决定性影响和较强的代表性。

清代统治者对两淮盐区的各个方面都采取了许多措施予以管理。首先,清政府在两淮设置了庞大的盐务管理机构。在两淮设置盐政1人,都转盐运使司盐运使1人,通、泰、淮盐运分司各设运判1人,30所盐场各设盐课司大使1人。其次,清代的官督商销体制也比前代更为完备。所谓官督商销,就是政府控制食盐专卖权,招商认引,按引领盐,划界行销,承包税课;并设立相关的盐政衙门,对商人的纳课、领引、陪盐、运销进行管理稽查,同时借助于相应的商人组织进行管理。[16]在这体制里,清政府强调灶户生产盐,恒商收购盐,运商销售盐,各司其职,唇齿相依。再次,清政府对两淮灶户提供了必要的劳动保护和社会救济。“以两淮白驹等十四场灶户、屡被水灾、免康熙三十七三十八两年、应徵银三万三千六百两有奇”。[17]“赈两淮通州、泰州、淮安分司所属。掘港等二十七场、被风潮灾灶户。”[13]清政府在两淮盐场兴建了许多救济灶户的“盐义仓”,设立育婴堂、栖留所、施棺局等慈善机构。最后,清代盐政中的许多问题也是以两淮盐为中心,所谓“两淮之法定,而天下之盐法定。”[18]清政府曾经5次修纂《两淮盐法志》,堪称中国古代盐文化史上一大盛事。其初修于康熙三十二年,再修于雍正六年,复修于乾隆十三年,嘉庆十一年第四次重修,光绪十八年第五次纂修。清政府如此反反复复的组织人手编修《两淮盐法志》,足以看出清政府对两淮盐业的重视。

四结语

纵观整个清朝,两淮盐区一直是清代最重要的盐区,体现在产量最丰,行销最广,盐课最繁等方面。作为全国首屈一指的大盐区,两淮承担了河南、江苏、安徽、江西、湖北、湖南六省大多数民众的食盐重任,而且还用巨额课税支撑着国家财政。而两淮盐区之所以成为清代最重要的盐区,是地理环境、历史传承、政府重视等诸多因素共同作用的结果。两淮盐区位居各盐区之首,不是一朝一夕的,而是每个政权在前代基础上进一步发展,逐渐形成的。需要指出的是,清代的行盐地界制度,虽然曾经促进过盐业的发展,但是对食盐贸易有着普遍性的消极作用,在很大程度上阻碍了盐业经济的正常发展。对于诸多弊端,清政府对之并非不能予以认识,而是由于利益的难以取舍不肯改弦更张。

参考文献

[1]萧国亮.清代盐业制度论[J].盐业史研究,1980(1):16.

[2](民国)赵尔巽,等.清史稿[M]. 北京:中华书局,1976-1978:卷一二三 3603,卷一二三 3604.

[3](清)包世臣.安吴四种[M].//沈云龙.近代中国史料丛刊.台湾:文海出版社.1966:187.

[4]陈庆年.两淮盐法撰要[M].民国年间益智社铅印本:卷上 场灶产盐第一.

[5](清)贺长龄.皇朝经世文编[M]. //沈云龙.近代中国史料丛刊.台湾:文海出版社,1966:1785.

[6]嘉庆.两淮盐法志[M].嘉庆十一年(1806年)刻本:序.

[7]黄俶成.论两淮盐业经济对清学术文化的影响[J].江海学刊,2001(3):119.

[8](元)脱脱.宋史[M].北京:中华书局,1977:4457.

[9] (清)包世臣.包世臣全集[M].合肥:黄山书社,1993:135.

[10]江藩,等.嘉庆.重修扬州府志[M].嘉庆十五年刻本:嵩序,卷一八二 4456.

[11]凌申.江苏沿海两淮盐业史概说[J].盐业史研究,1989(4):58.

[12](明)宋濂.元史[M].北京:中华书局,1976:卷九十四 2386,序.

[13]清高宗实录[M].北京:中华书局,1985:卷十七4001,卷一五四 乾隆六年十一月辛酉1196.

[14](明)陈仁锡.皇明世法录[M].四库禁毁丛刊.史部14册.北京出版社,2000:463.

[15]万历.明会典[M].北京:中华书局,1989年影印本:卷三十二 559.

[16]郭正忠.中国盐业史:古代编[M].北京:人民出版社,1997:674.

[17]清圣祖实录[M].北京:中华书局,1985:卷一九四 康熙三十八年七月乙酉 1059.

[18]徐泓.清代两淮盐场的研究[D].(台湾)嘉新水泥公司文十化基金会,1972(5):3.

Class No.:K249Document Mark:A

(责任编辑:宋瑞斌)

An Analysis of Core Status of Salt Region Along the Huaihe River During the Qing Dynasty

Xia Xianlong

(School of History and Culture Tourism, Liaoning Normal University, Dalian, Liaoning 116081,China)

Abstract:In ancient China,salt was a kind of daily necessities. All rulers attached much importance on the salt-marketing, and management. The salt region along the Huaihe River was the center during the Qing dynasty's for salt trades. This core status is determined by three factors: marketing range, salt production and salt-tax. Natural environment, historical inheritance and the governmental policies made the Huaihe River Region became the largest salt region across the country.

Key words:the Qing dynasty; salt region along the Huaihe River; core status

中图分类号:K249

文献标识码:A

文章编号:1672-6758(2016)03-0148-5

作者简介:夏咸龙,在读硕士,辽宁师范大学历史文化旅游学院。研究方向:中国古代史明清史方向。