晋东南李卫公信仰初探

——以方志和传说为中心的考察

候峰峰

(山西大学中国社会史研究中心,山西太原,030006)

晋东南李卫公信仰初探

——以方志和传说为中心的考察

候峰峰

(山西大学中国社会史研究中心,山西太原,030006)

古代名将生前名声显赫,死后列入国家祀典,并在民间逐渐神灵化的例子比比皆是。唐代开国元勋、被称为有唐“武功第一”的卫国公李靖正是其中的典型之一。历来研究皆瞩目于李靖与托塔天王的关系以及李靖在唐人小说中的形象问题,而对李靖作为民间信仰神灵的一面少有涉及。李靖曾经南征北战,留下了许多遗迹和传说。山西的许多地方都有李靖的祠庙和传说,其中尤其以晋东南地区数量最多,规模最大,这或许与太行山区干旱少雨的气候特点和李靖曾“代龙行雨”的传说有关。

社会史;地方志;传说;李靖;分布特点

一、引言

在山西省东南部地区,李卫公信仰曾在历史时期①广泛分布,在地方社会具有一定的影响力。清代雍正年间编撰的《泽州府志》就记载了“李卫公庙,晋普山及城内外胥建,春秋祀享”②的情形,光绪年间的《潞城县志》更有“而潞属各县,公祠林立,村民祈祷无虚日,盖自宋时已然”③及“历代以祈祷著灵,累加封号,公祠遂遍潞矣”④的记载。本文以清代山西各府州县方志为主要考察对象,梳理了李卫公祠庙在山西地区的分布状况及原因,旨在进一步明确李卫公信仰在晋省的出现和流播的历史,以及晋东南地区为何分布独多的原因。而李卫公作为一个山西西部邻省的神明,其在晋东南那地区是如何实现本土化的,也是本文所想讨论的问题之一。

本文所谓之“李卫公”,指的是隋末唐初,因战功赫赫累封为卫国公的唐代著名将领李靖。

二、李卫公信仰在山西各地的分布

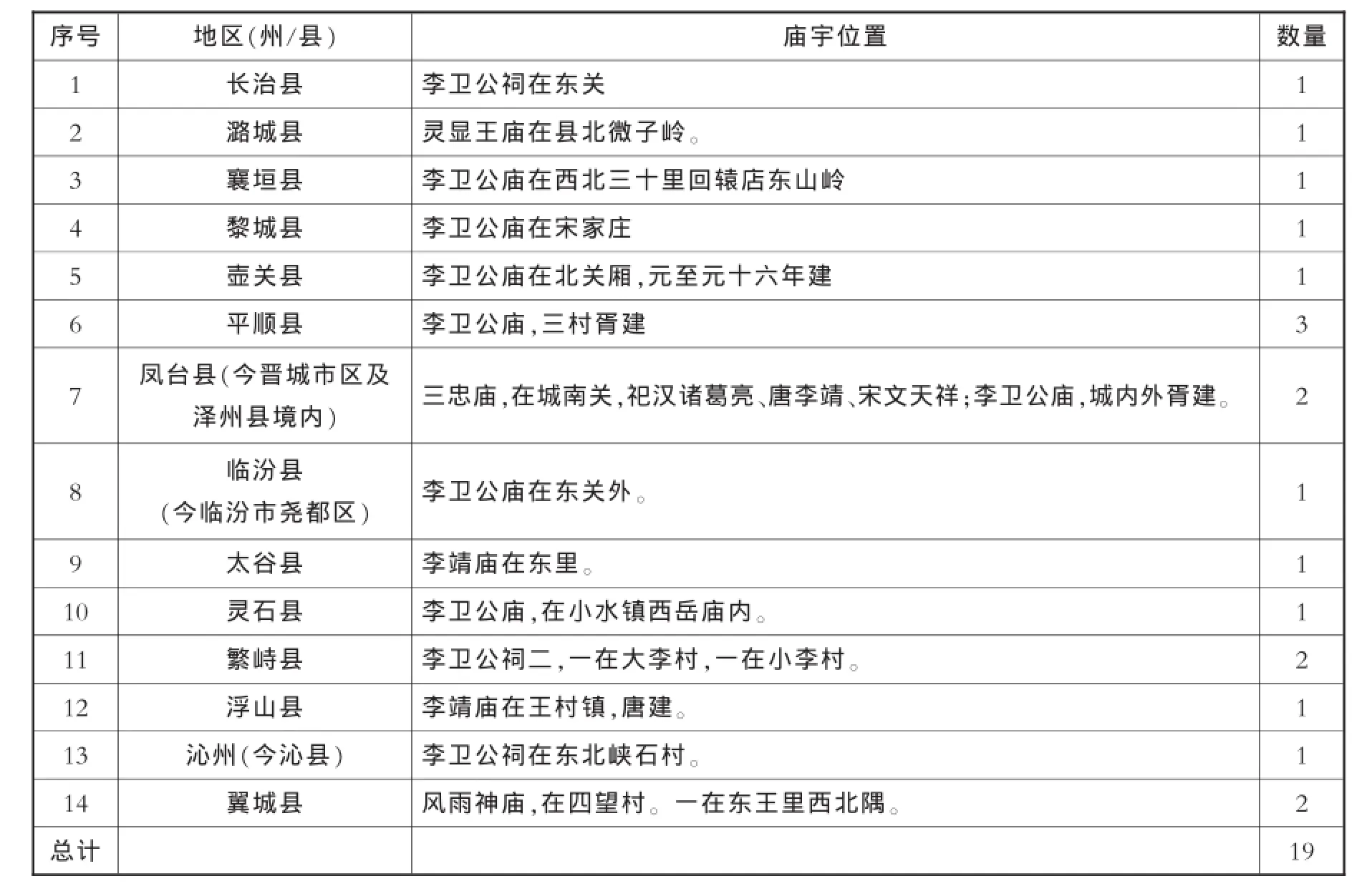

庙宇作为信仰的载体,其分布范围也在一定程度上反映着该信仰的分布范围。笔者以光绪十八年(1892)的《山西通志》为线索,又进一步核实了目前已经出版的清代山西各府州县方志,从而梳理出了一个“李卫公”庙宇(有些方志中也叫李靖庙、灵显王庙或灵泽王庙)在清代山西的大致分布情况。其基本情况如下表所示:

表1 光绪十八年(1892)《山西通志》中李卫公庙宇在山西地区的分布情况

表2 明清民国方志中李卫公庙宇在山西地区的分布

2.表中数据来自:光绪《潞城县志》卷二《祀典考》、成化《山西通志》卷之五《祠庙》、民国《襄垣县志》卷之七《古迹考》、雍正《泽州府志》卷之四十《寓贤》、嘉庆《灵石县志》卷之五《祠庙》、民国《灵石县志》卷之十二《事考》、光绪《繁峙县志》卷二《祠祀志》、光绪《浮山县志》卷之三十二《祠宇》、乾隆《沁州志》卷二《祠祀》、光绪《翼城县志》卷之二十四《祠祀九》。

在进一步做出分析之前,笔者认为有必要对表中方志材料的完整性、有效性做一个简单交待。

我们知道,方志的编纂具有明确的政治目的性,其主要是为地方官了解舆情、合理施政所准备,因此每一个卷目的内容都有一定的选择性,在一定程度上能够反映出官方的态度和地方风土之实情。就“祠庙”的情况来说,并非所有的祠庙都能入选,而符合国家祀典要求的神灵祠庙也不能漏选。所谓“人(疑为语气词“夫”——笔者注。)庙貌之设,以揭虔妥灵,凡有功德于民者,随其所及之小大而崇报有差,虽有国之彝典,实人心之自然也。”①(明)李侃修,胡谧纂,成化版《山西通志》卷之五《祠庙》。又“禋祀之礼,所以答幽,《会要》《大典》《集礼》诸书具在,宜详覆也。我国家昭格明神,为民锡福,凡坛庙、祭祀规制备极精详,故于创建诸条,胥为载列,昭令典也。而家人委巷常祀亦多採之,以备土风之一则焉。志祠庙。”②光绪十八年(1892)《山西通志》卷264《祠庙一》。乾隆《太原府志》中也说“禋祀者,国之大礼。凡社稷、山川、风云雷雨暨先啬、先农著在令典,有司奉行惟谨……他如御灾捍患,以劳定国,以死勤事及有功德于民者亦罔不致祭焉。至于乡闾祈报,相沿已久,长民者仍而弗禁。礼曰:‘有其举之,莫可废也。’附录于末,其亦此意也夫。志祀典。”③乾隆《太原府志》卷19《祀典》。其他方志的收录原则与此大同小异,兹不一一列举。由此看来,方志对于“祠庙”一项的收录大致能够归纳出如下原则:一是历代著于令典而不能不祭祀的。二是原先并未收入令典,但于国于民有功德者,也收入其中加以祭祀。三是虽未入国家令典但民间祭祀成习的。而李卫公早在唐代便因有功于国载入了国家祀典,“天宝六载正月,诏……太庙配飨功臣,高祖室加裴寂、刘文静,太宗室加长孙无忌、李靖、杜如晦,高宗……”④(后晋)刘昫等撰,《旧唐书》卷26《志》第六《礼仪六》,北京:中华书局,1975.5,第1011页。随后更是作为“十哲”之一而配享武成王庙,宋元因之不替。可以说,在祀典上,李卫公是属于“根正苗红”的一类。而编纂方志的官员在收录时应不致有遗漏。这就相对地保证了方志中所收录的李卫公祠庙情况的完整性和有效性。

那么,以今天的地域划分来看,表一、表二所示的14个清代山西州县,有1处属于晋北地区,即繁峙;2处属于晋中地区,即太谷、灵石;11处属于晋南地区,即长治、潞城、凤台、临汾、翼城等县。在晋南地区中,又有8处属于晋东南地区(在行政区划上大致为今天的长治、晋城二市),即长治、潞城、襄垣、黎城、壶关、平顺、凤台、沁州8县。毫无疑问,晋东南地区的李卫公庙宇分布,在山西境内占有着绝对的优势,达到了总数的77.1%。如此看来,李卫公祠庙在山西境内特别是晋东南地区的分布应当是比较密集的。其分布正如上图所示。

这背后的原因又是什么呢?

山西李卫公祠庙县域分布图

三、李卫公信仰在山西各地出现的原因

从上文可知,李卫公祠庙在山西地区的分布大致呈现南多北少、东多西少的趋势,而分布最密集的地区便是晋东南。今天的晋东南地区,在行政区划上包括晋城、长治二市,前近代时期也并称“泽潞”,再加之历史时期所辖地域范围变动较少,可以说为我们的研究提供了一个相对稳定的空间环境。

晋东南地区的李卫公祠庙为何多于他处呢?其建立祠庙的原因又与他处有何不同呢?这是笔者下文要讨论的问题。如表3所示,方志中李卫公祠庙建立的原因大致有以下类型:

表3 明清民国山西方志中所见李卫公祠庙建立原因

从表3中可知,在有李卫公祠庙的14个州县中,有8个州县给出了祠祀李卫公的原因,有6个州县未有明显记载。在8个记载了祠祀原因的州县中,大致可以分为三个类型,分别是:军事、官封和传说。其中军事5例,传说3例,官封1例。①在繁峙县记载的祠祀原因中,“军事”与“官封”并存。详见表3。在6个未有记载祠祀原因的州县中,我们从其他文献中也或多或少能够发现一些“蛛丝马迹”,例如:

长治县,在清代作为潞安府的附县,其实是与潞安府共用一城,其所谓“李卫公庙,在东关外”,这个“东关”也就是潞安府的东关,这座李卫公庙有可能是府县共管的,所以潞安府的记载对长治县也同样适用。《潞安府志》卷十一《纪事》中就有这样的记载:“(唐武德)五年,壬午,突厥颉利可汗为并州转扰潞沁,李靖以兵出潞州道。”①乾隆《潞安府志》卷11《纪事》。按《新唐书》:“(武德)八年,颉利攻灵、朔,与代州都督蔺暮战新城,暮败绩。于是张瑾兵屯石岭……瑾未至屯,虏已逾石岭,围并州,攻灵州,转扰潞、沁。李靖以兵出潞州道,行军总管任瑰屯太行。”②(宋)欧阳修、宋祁撰,《新唐书》卷215上《列传第一百四十上·突厥上》,北京:中华书局,1975.2,第6032页。如此看来,虽然记载的时间不一致,但在唐初突厥曾侵扰潞州,李靖带兵驻扎此地却是不争的事实,这大概也成为了潞州(后来的潞安府)祭祀李靖的原因。

临汾县与长治县的情况差不多,作为平阳府的附县,其城内外的祠庙也应当是与临汾县共管。笔者在正史与方志文献中均未发现其祠祀李卫公原因的相关记载,但与其紧邻,位于府治东南方向的浮山县则有这样的记载:“李靖庙,在县北二十里王村镇。唐时建,土人相传李卫公征刘黑闼屯兵于此,因立庙焉。”③同治《浮山县志》卷之32《祠祀》。刘黑闼于武德四年(621)反于贝州,之后兴兵纵横于大河上下,大约两年以后,才在武德六年(623)败于部将内叛,随后伏诛。但无论是《高祖本纪》还是《刘黑闼列传》《李靖列传》都不曾提到李卫公(即李靖)参与了此次讨伐刘黑闼的军事行动,且据《李靖列传》可知,在刘黑闼兴兵反叛的武德四年(621)至六年(623)期间,李靖正在南平萧铣和辅公佑,在武德八年(625)才因“突厥寇太原,为行军总管,以江淮兵万人屯太谷。”④(宋)欧阳修、宋祁撰,《新唐书》卷93《列传第十八·李靖》,北京:中华书局,1975年,第3813页。如此看来,李卫公(即李靖)应当没有机会参与对刘黑闼的军事行动。那么问题来了,既然不曾因此而驻兵浮山(紧靠临汾县),当地人建庙祭祀的理由又是什么呢?笔者以为,一来的确是唐初李靖威名很盛为远近所知,二来是后世之人将李靖北破突厥的事迹与攻打刘黑闼的事情在时空上混乱了,因此出现了这样张冠李戴的传说。也恰如民众记忆所常常出现的“无事件境”那样,由于时间的久远,对曾经的记忆总有时空上的错乱。然而,不论如何,既然当地民众传说此地祠祀李卫公是与其在当地驻兵作战有关,无论是否符合历史事实,这都可算是其代代相传的记忆,也是我们所要了解的此地祠祀李卫公的真实原因,即与李卫公在唐初的军事活动有关。

太谷县祠祀李卫公也应当与其在当地的军事行动有关。史载“(武德)八年,突厥寇太原,为行军总管,以江淮兵万人屯太谷。”⑤同上。当地人立祠祭祀也算合情合理。

至于剩下的黎城、壶关、平顺3县,其方志中对于李卫公的相关记载和传说笔者还未曾见到,但考虑到这3县在位置上与潞安府治及潞城县相近或是接壤,而潞安府与潞城县都有着祠祀李卫公的合理合法的理由可资利用,甚至潞城县有着李卫公“占籍是县,故庙食焉”的说法。其微子岭上的李卫公庙宇屡经国家敕封,是祭祀李卫公的重地,也是一个李卫公信仰的重要发散地,而历史上3县又多次与潞城县在行政区划的归属上有着不少的纠葛,这样看来,此3县祭祀李卫公的原因应当是与长治、潞城2县相同,是属于军事原因。

经过以上分析,14个祠祀李卫公的州县之中就有11个是军事原因,即与唐初李靖在山西的军事活动有关,而3个州县是因李卫公的传说而立祠庙祭祀的。这样看来,李卫公祠庙在山西境内的分布主要还是因为其在唐初北伐突厥时途经山西留下了印迹,特别是流传其曾停留驻兵的地方更是祠庙兴盛,祭祀不衰,比如潞城县的神头岭和泽州县的晋普山。不过,即使是“驻兵”的理由也不是晋东南地区的独特资源,晋中地区的太谷县与晋北的马邑县(今朔州市)、定襄县(唐初的定襄道与后世的定襄县辖区并不相同,在范围上要大很多)也是明确记载了李卫公驻兵停留的地方,为何没有建立如此之多的祠庙呢?

四、历史时期李卫公与晋东南地区之关系

以今天的眼光来看,李卫公信仰出现在山西南部并非当地民众毫无根据的杜撰,而是有着深刻历史渊源的。这种渊源便得自一场因突厥南侵所引起的唐朝边疆危机,而这场危机最终的化解者正是李卫公。

隋末唐初,群雄并起,以李渊为首的并州集团固然是其中重要的一支,但在建义之初却还不得不向北方之突厥称臣请援,史载:隋大业十三年(617),李渊于太原起义,“甲戌,遣刘文静使于突厥始毕可汗,令率兵相应”①(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷1《本纪第一·高祖》,北京:中华书局,1975年,第3页。。“令率兵相应”自然是史官为君父讳之委婉说法,多年之后,李靖大破突厥,太宗惊喜之余道出了当年请援突厥之原委,“往者国家草创,太上皇以百姓之故,称臣于突厥”②(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷67《列传第十七·李靖》,北京:中华书局,1975年,第2480页。,陈寅恪先生也认为:“隋末中国北部群雄并起,悉奉突厥为大君,李渊一人岂能例外?温大雅大唐创业起居注所载唐初事最为实录,而其纪刘文静突厥求援之本末,尚于高祖称臣一节隐讳不书。逮颉利败亡已后,太宗失喜之余,史臣传录当时语言,始洩露此役之真相。然则隋末唐初之际,亚洲大部民族之主人是突厥,而非华夏也……”③陈寅恪:《隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿》,北京:商务印书馆,2011年(2014年重印),第323页。由此足见突厥势力之强大。而从李渊隋大业十三年起义到唐贞观四年李靖大破突厥,在此期间,新建立的李唐王朝无时无刻不在突厥之强大压力下难以喘息,最严重的一次,甚至到了需要迁都以避之的地步,“(武德)七年秋,突厥颉利、突利二可汗自原州入寇,侵扰关中。有说高祖云:‘只为府藏子女在京师,故突厥来,若烧却长安而不都,则胡寇自止。’高祖乃遣中书侍郎宇文士及行南山可居之地,即欲移都,萧瑀等皆以为非,然终不敢犯颜正谏……”④(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷2《本纪第二·太宗上》,北京:中华书局,1975年,第29页。最终还是在李世民的强烈建议下才打消迁都的念头。第二年,即武德八年(625),突厥再次南下入侵,声势浩大,一路势如破竹,“逾石岭,围并州,攻灵州,转扰潞、沁”⑤(宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷215上《列传第一百四十上·突厥上》,北京:中华书局,1975年,第6031页。,也正是在这一次的边疆危机之中,还在南方安抚叛乱州县的李靖被急忙抽调北上,与麾下的行军总管任瑰仓促间带领万余名江淮士兵自南而北,抵挡突厥大军,史载其时“李靖以兵出潞州道,行军总管任瑰屯太行”⑥同上。,考虑到兵贵神速,其行军路线理应是自河南跨过黄河,然后从小径进入太行山,即须由泽入潞,方能在最短的时间内“以兵出潞州道”。而也许令李靖想不到的是,此次带兵路过泽、潞,却为当地百姓留下了深刻的记忆,以至于为其立祠祭祀,代代不绝,千百年后,竟渐渐演变为在晋东南颇有影响力之地区保护神。

有关泽、潞二地祠祀李靖之原因,明清方志及庙宇碑刻中都略有提及,大意是大军过境而兵不扰民,于是居民感恩戴德,立祠祭祀。这种说法当然并无事实上的问题,且结合李靖在南方平乱的经历,可知其军纪的确严明,还曾因此而招降了许多州县,可谓名声在外,泽、潞居民由此感恩戴德,大加祭祀,也属合情合理。然而,考虑到方志、碑刻的撰写大多经过了正统士绅的加工改造,使得这种说法未免过于笼统且官方化了,不仅不能充分解释李靖信仰在此地的影响力和持久度,还有可能遮盖一段反映泽潞地区某一时期民众历史记忆之片段。

笔者以为,李靖在晋东南地区被广泛祠祀,“带兵途经”自然是直接原因,但更深层次的却是由此反映出的在隋末唐初时期,晋东南地区屡遭兵祸,为异族侵扰不得安宁之历史记忆。其记忆越深,越能反映出经历之痛苦。如唐武德五年(622)六月,“刘黑闼又引突厥万余骑入抄河北,颉利复自率五万骑南侵,至于汾州,又遣数千骑西入灵、原等州,诏隐太子出豳州道,太宗出蒲州道以讨之。时颉利攻围并州,又分兵入汾、潞等州,掠男女五千余口,闻太宗兵至蒲州,乃引兵出塞。”①(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷194上《列传第一百四十四上·突厥上》,北京:中华书局,1975年,第5155~5156页。②(宋)欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷215上《列传第一百四十上·突厥上》,北京:中华书局,1975年,第6031页。又在武德八年(625),“颉利攻灵、朔,与代州都督蔺暮战新城,暮败绩。于是张瑾兵屯石岭,李高迁屯大谷,秦王屯蒲州道……瑾未至屯,虏已逾石岭,围并州,攻灵州,转扰潞、沁……”②短短三年间便有两次大规模的异族侵扰,对于新生的李唐王朝来说,或许只是意味着对尊严的蔑视与挑衅,但对当地民众来说,却意味着财富的丧失、心灵的创伤和生命的安危。王朝的史书往往只记述了事件及其结果,对于异族入侵的经过却很少着墨,我们只好从他处记载的蛛丝马迹中来参照类似事件可能的经过。如唐武德三年六月,突厥处罗可汗“至并州,总管李仲文出迎劳之,留三日,城中美妇人多为所略,仲文不能制。”③(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷194上《列传第一百四十四上·突厥上》,北京:中华书局,1975年,第5154页。由此可见,异族所到之处乃是不分缘由的抢夺,而留给当地民众的却是妻离子散的痛苦。上文提到的突厥入侵汾、潞等州,一次掳走五千男女,则留给当地民众的痛苦记忆又不知该有多深刻了。何况,这还只是一次入侵所产生的后果。唐贞观五年,又“以金帛购中国人因隋乱没突厥者男女八万人,尽还其家属”,④(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷3《本纪第三·太宗下》,北京:中华书局,1975年,第41页。这次以国家的名义赎回被突厥掳掠的人口,时间是在李靖大破突厥之后,应当是一个总的数字,算是国家对战乱地区人民的一个交待,且这个数字应当只少不多。从“以金帛购”的方式上来看,被掳掠的人口在突厥一方应只是作为财富象征的商品,具有可以交换的价值,考虑到突厥还是奴隶制国家的性质,这些“中国人”大多只有作奴隶的命运——生杀予夺,任人宰割。那么,以常理推断,这些“中国人”的回归除了感谢国家的恩德之外,对于大破突厥,赶走异族的李靖想来也是充满了感恩的,自己的家乡便有恩人驻兵之处,怎能不大加祭祀呢?

笔者认为,正是这种来自隋末唐初被异族入侵的历史记忆,加上本地曾是赶走异族之英雄李靖的驻兵之处,才使得晋东南地区的李靖信仰大为流行。

而山西其他地区,特别是晋北地区,虽也是李靖战斗过的地方,但并无像晋东南地区那样强烈的痛苦记忆,原因有二:一是这里从北魏以来一直便是鲜卑、突厥等异族聚集之地,长期被异族占领,胡化的可能性很大,甚至胡人比“中国人”还多,后来虽然回归唐朝,但对异族的概念已经模糊,仇恨心没那么强;二是本身地处边疆,久经战阵,人民对战争早已司空见惯,拥有自己的一套生存法则,因此李靖赶走突厥对他们的生活影响并不大。

不过,李卫公曾驻兵停留只是为地方祠祀提供了合理性的渊源,而地方祠祀能够持久留存并扩大影响,还须考虑其能否为地方带来现实利益。早在唐代,有关卫国公李靖的传说便在山西南部流传开来,而传说的发生地正是位于山西南部中间地带的太岳山脉之霍山,这是晋中、晋北地区所不曾有的优势区位资源。且相比之下,晋东南所在的太行山区似乎与传说所描绘之环境较为相似。

五、李卫公传说与晋东南之关系

李卫公生前为大唐立下赫赫战功,可谓声名卓著,高祖李渊盛赞其“古之名将韩、白、卫、霍,岂能及也”,⑤(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷67《列传第十七·李靖》,北京:中华书局,1975年,第2478、2479、2481页。将之提到了很高的位置,太宗李世民认为其“以三千轻骑深入虏廷,克复定襄,威震北狄,古今所未有”,⑥(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷67《列传第十七·李靖》,北京:中华书局,1975年,第2478、2479、2481页。再次给予很高的评价,甚至其坟茔制度都是依照“汉卫、霍故事,筑阙象突厥内铁山、吐谷浑内积石山形,以旌殊绩”,⑦(后晋)刘昫,等撰:《旧唐书》卷67《列传第十七·李靖》,北京:中华书局,1975年,第2478、2479、2481页。可以说他的功勋和军事才能都在唐代达到了一个举世公认的高度。后人据此以为“卫国李公佐命唐室,勋德第一,生挺奇节,没为神明,固其理也”,⑧成化《山西通志》卷之14《集文·谒李卫公祠记》,第961页。在这样一种认知中,李卫公便渐渐由人成为了神,由传奇到传说,成为地方信奉的神明。

1.对李卫公神化传说之分析

关于李卫公的传说主要有两个,而且产生的时间都较早,分别是《李卫公靖》(又称《李卫公行雨》)和《虬髯客》(又称《风尘三侠》),皆为唐人著录,前者最早收录于唐人李复言之《续玄怪录》,①汪辟疆在《唐人小说》中认为:“按此条《古今说海》题曰《李卫公别传》,无名氏撰。明人刻书,类皆辗转录,不究所出。其实《太平广记》480已引之,下注出《续玄怪录》。宋临安书棚本,亦收入卷末。则此文固李复言撰也。文中叙行雨一段,极有精彩。”(汪辟疆校录(原中华上编版),《唐人小说》,上海:上海古籍出版社,1978年,第230页)可见,目前此则传说所知最早的出处便是《续玄怪录》。后者在宋人李昉编纂之《太平广记》中有记载。《虬髯客》的故事发生地据说是在如今的山西省灵石县,其清代县志“事考”中有“李卫公布衣时,遇虬髯公于灵石旅邸,今传为英雄奇遇处,旧址为燕家店”②《灵石县志》卷之12《事考》,第447页。的记载。不过此类轶事小说并非本文所要关注的重点,李靖在唐代乃是传奇人物,关于他的“街谈巷议”多一些也属正常。不过因与李卫公在晋东南被奉祀成神并无直接关系,本文暂且略掉不谈。李卫公在民间被传为神仙,与唐代流传的这则“李卫公行雨”的传说不无关系,特别是对其在晋东南信仰的形成与传播起到了很大的作用。这则传说目前能看到的最初版本是这样的,兹录如下:

卫国公李靖,微时尝射猎霍山中,寓食山村。村翁奇其为人,每丰馈焉。岁久益厚。忽遇群鹿,乃逐之,会暮,欲舍之不能。俄而隐晦迷路,茫然不知所归,怅怅而行,困闷益极。乃极目有灯火光,因驰赴焉。既至,乃朱门大第,墙宇甚峻,叩门久之,一人出问,公告其迷,且请寓宿。人曰:“郎君皆已出去,惟太夫人在,宿应不可。”公曰:“试为咨白。”乃入告而出,曰:“夫人初欲不许,且以阴黑,客又言迷,不可不作主人。”邀入厅中。有顷,一青衣出曰:“夫人来。”年可五十余,青裙素襦,神气清雅,宛若士大夫家。公前拜之,夫人答拜,曰:“儿子皆不在,不合奉留。今天色阴晦,归路又迷,此若不容,遣将何适。然此山野之居,儿子往还,或夜到而喧,勿以为惧。”公曰:“不敢。”既而命食,食颇鲜美,然多鱼。食毕,夫人入宅,二青衣送床席裀褥,衾被香洁,皆极铺陈,闭户系之而去。公独念山野之外,夜到而闹者何物也,惧不敢寝,端坐听之。夜将半,闻叩门声甚急,又闻一人应之,曰:“天符,犬郎子报当行雨,周此山七百里,五更须足,无慢滞,无暴伤。”应者受符入呈。闻夫人曰:“儿子二人未归,行雨次到,固辞不可,违时见责。纵使报之,亦已晚矣。僮仆无任专之理,当如之何?”小青衣曰:“适观厅中客,非常人也,盍请乎?”夫人喜,因自扣厅门曰:“郎觉否?请暂出相见。”公曰:“诺。”遂下阶见之。夫人曰:“此非人宅,乃龙宫也。妾长男赴东海婚礼,小男送妹。适奉天符,次当行雨。计两处云程,合逾万里,报之不及,求代又难,辄欲奉烦顷刻间,如何?”公曰:“靖俗客,非乘云者,奈何能行雨?有方可教,即唯命耳。”夫人曰:“苟从吾言,无有不可也。”遂敕黄头:“鞴青骢马来。”又命取雨器,乃一小瓶子,系于鞍前,诫曰:“郎乘马,无勒衔勒,信其行,马躩地嘶鸣,即取瓶中水一滴滴马鬃上,慎勿多也。”于是上马腾腾而行,其足渐高,但讶其稳疾,不自知其云上也。风急如箭,雷霆起于步下。于是随所躩,辄滴之,既而电掣云开,下见所憩村,思曰:“吾扰此村多矣,方德其人,计无以报。今久旱,苗稼将悴,而雨在我手,宁复惜之。”顾一滴不足濡,乃连下二十滴。俄顷雨毕,骑马复归。夫人者泣于厅曰:“何相误之甚!本约一滴,何私感而二十之!天此一滴,乃地上一尺雨也。此村夜半平地水深二丈,岂复有人。妾已受谴,杖八十矣。”袒视其背,血痕满焉。“儿子并连坐,如何?”公惭怖,不知所对。夫人复曰:“郎君世间人,不识云雨之变,诚不敢恨。即恐龙师来寻,有所惊恐,宜速去此。然而劳烦,未有以报。山居无物,有二奴奉赠。总取亦可,取一亦可,唯意所择。”于是命二奴出来。一奴从东廊出,仪貌和悦,怡怡然。一奴从西廊出,愤气勃然,拗怒而立。公曰:“我猎徒以斗猛为事,一旦取奴而取悦者,人以我为怯乎?”因曰:“两人皆取则不敢。夫人既赐,欲取怒者。”夫人微笑曰:“郎之所欲乃尔。”遂揖与别,奴亦随去。出门数步,回望失宅,顾问其奴,亦不见矣。独寻路而归。及明望其村,水已极目,大树或露梢而已,不复有人。其后竟以兵权静寇难,功盖天下,而终不及于相,岂非悦奴之不得乎?世言关东出相,关西出将,岂东西而喻耶?所以言奴者,亦臣下之象。向使二奴皆取,位极将相矣。①(唐)李复言编,程毅中点校:《续玄怪录》卷4《李卫公靖》,北京:中华书局,1982年,第188~190页。

从唐人的叙述中,我们可以得到以下信息:第一,传说的发生地是在山西之“霍山”。东西即汾、沁两条大河,正处于晋南、晋东南区域的分界线上。第二,传说的大致内容是李靖年轻时在霍山中狩猎并受到了周围村民的热情款待,所谓“微时尝射猎霍山中,寓食山村。村翁奇其为人,每丰馈焉。岁久益厚。”而此时恰值当地大旱,“苗稼将悴”,李靖念及当地村民多年的恩情,不顾龙母的嘱托,于是“顾一滴不足需,乃连下二十滴”,将一场及时雨变成了大山洪,结果“及明望其村,水已极目,大树或露梢而已,不复有人。”还因此连累龙宫上下受罚,所谓“好心办坏事”正是如此,不过,李靖也因此与行云布雨的龙王产生了联系,成了百姓眼中可以“代龙行雨”的人选,且“知恩图报”,敢于“为民请命”。第三,李靖能“代龙行雨”,除了龙母所说的“儿子二人未归,行雨次到,固辞不可,违时见责。纵使报之,亦已晚矣。僮仆无任专之理……”的原因外,文中反复强调李靖异于常人也是其能“代龙行雨”的重要条件之一,如村翁“奇其为人”,小青衣认为李靖“非常人也”,而“夫人喜”则说明李靖的这种异于常人的身份明显得到了龙母的认可,这就为李靖成神成仙埋下了伏笔。

关于李靖的此则传说,学者栾保群在其编著的《中国神怪大辞典》“李靖”一条中亦有收录。其文云:“李靖,《唐书》有传。为唐时名将第一,即历世名将中,能与韩信并提者,亦李靖一人而已。兵为凶事,杀人盈城,乃李靖死后竟有传其为仙者。至于李靖为神之传说,更有数种。1.唐李伯言《续玄怪录》卷四“言李靖微时,因射猎灵山,会暮,阴晦迷路,投宿人家,不意乃为龙神之宅。适奉天符,次当行雨。遂请李靖代龙神行雨。而后世遂传为地方雨神”。《神异典》卷二一引雍正《山西通志》:风雨神庙,在翌城县四望村,其神唐卫公李靖……”②栾保群编著:《中国神怪大辞典》,北京:人民出版社,2009年,第272页。文中的“李伯言”当为“李复言”之误,“灵山”或为“霍山”之讹,“翌城”则是“翼城”③《翼城县志》卷之24《祠祀九》记载有:“风雨神庙。在四望村。旧志云:唐李靖也。按逸史:靖微时射猎此山中,夜宿山家,主妪夜半呼靖起,曰天命行雨,烦子代之。授一瓶水及青骢马,戒之曰马驻处,三滴瓶水于鬃上,慎无多也。靖乘马咆哮从空起,滴水浮妪。明日一境大水,即此地也。土人因祀为风雨神焉。”又山西并无“翌城”之名,足见乃“翼城”之误。的误写。在这里,栾保群认为正是这则传说使得唐代名将卫国公李靖化身成为“地方雨神”。

而翼城县就位于浮山之西,其东即沁水县,已属晋东南地区,相比晋南因汾河流经而形成的大片平坦谷地(即临汾盆地),晋东南地区虽也有大河流经,却并未如此幸运。“多山少平”是其主要的地形特点,再加上“旱涝无常”的气候,使得晋东南地区与“李卫公代龙行雨”传说中之环境更为贴近,也因此更为晋东南地区之民众所接纳。如现存于泽州县北社村道光年间之《补葺卫公庙舞楼碑记》中就认为:“公少宿龙宫,曾代行雨,以故,附山之东而居者奉公祀维谨,即贤守宰亦往遇旱干而吁祷辄应焉。”④樊秋宝主编,《泽州碑刻大全》(4),《南村卷》,北京:中华书局,2012年,第41页。

2.晋东南地域环境之特征

首先,晋东南地区在地形上可以概括为东南高西北低,山多少平,千沟万壑。例如长治市“居天下之脊,其山以太行为宗,群山皆分脉络……”⑤乾隆《潞安府志》卷之4《山川》。而晋城市“左丹右沁,中为太行。在西则析城、王屋,在东则黄华、林虑,各不连属。百里之内,峰因地异,万壑千岩,支分洼衍……金履祥曰:‘河东太行地势,全体皆石,土载其上。’按据此说,则境内诸山皆太行一片石。益信谚云:‘石厚土薄。’语有所自矣。”⑥乾隆《凤台县志》卷之2《山川》。又“高平环境皆山,漳水、丹河渊源自出,匪止一邱一壑,足供凭眺已也……”⑦乾隆《高平县志》卷之5《山川》。在这样山地多平地少的环境中,即使有河流溪水,能够惠及的范围也是相当有限的,农业所能依靠的主要还是大气降水,也就是我们所谓的“靠天吃饭”。

其次是晋东南地区的气候条件,虽四季分明,但降水过于集中,不均匀,多在夏秋两季。因此旱涝灾害频繁。如泽州在“永乐十二年,夏,大旱。”①雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“天顺六年,泽州、高平岁大饥。斗粟千钱,民易子而食。”②雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“成化十二年,高平夏旱,秋复涝。”③雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“万历十四年,泽之州县春不雨,夏六月大旱。民间老稚剥树皮以食,疠疫大兴,死者枕相藉。阅三月,诏发帑赈之。十五年,泽州县复大旱,民大饥,疫疠死亡如故。”④雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“崇正七年,春无雨,阳城饥,人相食。”⑤雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“顺治十二年,陵川夏大旱,岁大饥,斗米钱千五百。”⑥雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。“康熙三十年,夏,五月,泽州沁水旱,无麦。六月,蝗食苗。七月,蝝蔓生,入人家与民争熟食,人民死徙者半。诏免租发粟赈济。”⑦雍正《泽州府志》卷之50《祥异》。潞州在“成化二十二年,丙午,大旱,禾尽枯槁,人相食。”“崇正十三年,庚辰,春夏大旱,岁饥,人相食。斗米银七钱,虽父子兄弟夫妇互相杀食,僻巷荒郊无人敢独行者。”⑧乾隆《潞安府志》卷11《纪事》。大旱之后,往往有饥馑、疫疠相随,轻者远徙他乡,重者变成相食惨剧,因此在大旱之年,向神灵祷雨就成为地方官长还有民众的当务之急。与此相应的是,在晋东南几乎所有的神灵都有降雨的职司,最为常见的便是各式龙王,包括河、井、泉等都可以是神龙显应的化身,而许多帝王将相、佛道仙释伴随着相关传说的流传也逐渐成为民众叩拜祷雨的对象。特别是那些本身就传说与神龙、降雨等有关的,更会成为民众竞相追逐的神灵。

对晋东南地区来说,降水在季节上的严重不均,不仅会导致大旱,还极易形成山洪水涝之灾。短时间内集中的降水不仅不会给农业带来好的收成,还往往因沟壑纵横而形成湍急的山涧水,漂没农田,冲毁庐舍,甚至威胁生命安全。例如凤台县在“隆庆四年,夏,大水,漂庐舍,人多覆没。”⑨乾隆《凤台县志》卷之12《纪事》。又在“乾隆二年,大水。晋普山诸涧水,瀑发平地,深数十丈,漂没田庐,民多溺死者。”⑩乾隆《凤台县志》卷之12《纪事》。“乾隆十六年五月三十日丹河水溢。旬日无阴雨,河水陡涨,流向高阜,自高都至龙□,冲没田庐,淹毙人畜,不可胜计。时有望者,见□□红灯乱点,往来多车马人物,及水消,视其地有蹄迹,或以为蛟出为害也。发帑赈恤,免田租十分之一。”(11)乾隆《凤台县志》卷之12《纪事》。“成化十八年,壬寅,潞州大雨连旬,高河水溢,漂流民居舍,溺死人畜甚众。”(12)乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。“嘉靖二十三年,甲辰,七月,黎城县山水溃堤,坏庐舍,伤人畜。”(13)乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。“隆庆四年,庚午,黎城县山水溃堤,坏庐舍,人畜有死者。”(14)乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。“乾隆二年,丁巳,长子县西大雨雹,片片下着,禾如刈,既而大雨,平原出水,禾尽漂没。”(15)乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。乾隆《潞安府志》,卷11《纪事》。诚然,晋东南地区属于典型的大陆性气候,正常的大气降水就算集中在夏秋两季也是常理之中,不应产生如此严重的山洪水涝之害,但多山地、丘陵的地形则使得原本不多的降水成为湍急的山涧水,常言道:“水势卑下”,众多的山涧水汇集成川,才是“喜雨”为害的主要原因。

可见,晋东南地区不仅是在位置上靠近李卫公传说的发生地,其气候条件、山川地貌更与传说中所描绘之情景极为相似,与晋南地区相对平坦的地势、较为丰富的地表水资源相比,更为适合李卫公“代龙行雨”传说之流播。

3.晋东南地区对李卫公传说的利用和改造

前文提到李卫公在晋东南地区曾经驻兵停留,在战乱频仍、异族入侵的大背景下,成为了民众心中恰逢其时的“救星”,因此立祠祭祀,代代不绝。其后根据传说中的“驻兵”处,形成了两个祭祀中心,一个是位于今天长治市潞城县的神头岭,另一个是晋城市泽州县的晋普山。围绕这两个中心,不仅在周围地域建立了众多的祠庙,还产生了与李卫公“行雨”传说相关的遗迹,不过,就文献显示和笔者的实地调查来看,虽同属晋东南地域,泽州县对李卫公“行雨”传说的利用还只是停留在“近水楼台先得月”的合理性建构层面,而潞城县则是大刀阔斧的改造,不仅将传说的地点放在了本地,更是将李卫公行云布雨之处具化为“起云台”,龙母居住之龙宫落实在“圣母谷”,并建有“圣母祠”加以祭祀,从而扩大了李卫公在当地的影响,加速了在本县以及周边府县的传播。

在今泽州县境内,李卫公祠庙多分布于距城西南30里处的晋普山周围,并为山间谷地星罗棋布之村庄结社祭祀。其神俗称“晋普爷”,不知神以山名,抑或山名得神,绵延数百年,香火尚存。祠庙中所存明清碑刻表明,该地士绅对李卫公缘何成为民众眼中的“祷雨”之神,且“捷若响应”并无本土化的解释,要么含糊其辞,要么牵引典籍所载,在地缘位置上加以牵强附会,对李卫公“行雨”之传说只是利用而非改造。例如现存泽州县南村镇北社村之明天启三年(1623)《重修唐李卫公庙记》即云:“然社人之奉祀,庙食万载,世守而不替者,何其仰慕若是之深耶!按小说:公射猎山中,宿一朱衣家。夜半叩门急,一妇人谓之曰:‘此龙宫也。帝符命行雨,二子皆不在,欲奉烦何如?’命取骢马一小瓶,诫曰:‘马地嘶鸣,取水一滴滴马鬃上。此一滴,地下水三尺。慎无多也!’既而电掣云间,连下十余滴,是夕平地水三丈。后世之人,祖其说而传之者众矣。况泽土高燥,多为旱所忧。社人其亦有所为而为之者欤?”①樊秋宝主编:《泽州碑刻大全》(4),《南村卷》,北京:中华书局,2012年,第36-37页。其中李卫公所射猎之“霍山”已变为具有普遍适应性的“山”,且“后世之人,祖其说而传之者众矣”的说法则表明这则传说的流传较为广泛,知道的人较多,而书碑者对当地祭祀李卫公原因之推论:“况泽土高燥,多为旱所扰”,则佐证了笔者前文对李卫公信仰在晋东南传播广泛原因之推断。又如现存于泽州县北社村道光年间之《补葺卫公庙舞楼碑记》中云:“公少宿龙宫,曾代行雨,以故,附山之东而居者奉公祀维谨,即贤守宰亦往遇旱干而吁祷辄应焉。”②樊秋宝主编:《泽州碑刻大全》(4),《南村卷》,北京:中华书局,2012年,第41页。可见,“李卫公代龙行雨”之传说确是当地祭祀李卫公原因之一,且在叙述中存在含糊其辞,混淆传说地点之嫌,目的可能是提升神灵在本地之影响。但是,这种叙述也仅仅停留在利用传说的层次上。

晋东南地区李卫公信仰的另一个中心是潞城县之神头岭,距城东北30里,相传亦是李卫公北征突厥过潞之驻兵处,与泽州县之晋普山不同的是,神头岭之卫公祠庙官方色彩十分浓郁,不仅历代祀典存有奉敕之文,所存宋、元、金等时期的碑刻亦为当时品阶较高之官员所书,其内容也以盛赞李卫公生前的丰功伟绩为主。或许,正是在这浓郁的官方色彩之下,才使得神头岭之卫公信仰势力强盛,不仅在宋代就已经有了卫公“占籍是县”③成化《山西通志》卷之5《祠庙》:“李卫公祠,有五:一在潞城县东北三十里,宋绍圣初创建,元至元间重建,历进封灵显王,加封灵泽王,国朝洪武三年锡号唐卫国公李景武之神,有司岁祀。公占籍是县,故庙食焉……”的说法,而且也将“李卫公代龙行雨”传说的发生地“落户”在了潞城县,如“葛井山之阳曰圣母谷,在县东南三十里。相传卫公行雨处也。有圣母祠。宋进士张孝先撰碑文纪其事,碑今存。”④光绪《潞城县志》卷3《山水记》。还有“按县西南有起云台,亦传为卫公行雨处。其事之有无皆不足辨,而潞属各县,公祠林立,村民祈祷无虚日,盖自宋时已然。”⑤光绪《潞城县志》卷3《山水记》。“起云台”、“圣母谷”(即龙宫——笔者注)这些本应是传说之中存在于霍山周围的地方,如今却出现在了潞城县,使得潞城县卫公信仰之合法性得到了完善,也提供了其在民间传播更具说服力的解释。

当然,无论是直接利用还是间接改造,“李卫公代龙行雨”传说都是晋东南地区李卫公信仰得以广泛传播的有力因素,这一点应是毋庸置疑的。

六、结语

文章所要讨论的是,一个籍贯在山西西部邻省的唐代名将如何与山西地区发生联系,并一步步将其影响聚焦于山西南部地区,既而围绕晋东南完成本土化且形成具有一定地域影响力信仰的历史进程。

可以看到,李卫公信仰在晋东南地区的分布是异于山西其他地区的,这其中既有隋末唐初该地区民众饱受异族侵扰之痛苦历史记忆的推动,也是李卫公作为优秀军事将领其巨大人格魅力的感染(“兵不扰民,居民德之”、“卫国李公佐命唐室,勋德第一,生挺奇节,没为神明,固其理也”等),而当这种人格魅力所产生的盲目崇拜与地区苦难记忆相结合时,李卫公便成为了具有种种不可思议神力(比如“代龙行雨”、“禳灾捍患”等)的神灵,在民众心中完成了从人到神的转变,既而影响力大增,为地方民众所普遍祭祀。

文章还着重展现了神话传说与地域环境的关系。“李卫公代龙行雨”的传说发生在山西南部地区且并非偶然,且时间就在其生活的唐代,这一方面体现了李卫公因战而生的巨大影响力,另一方面展示了这一地区应该是异于山西其他地区的旱涝频仍的环境特点。而当这一传说所描绘的环境特征与晋东南地区高度吻合的时候,其传播第便发生了自然而然的转移,不仅被利用,更被“偷梁换柱”加以改造,从而越来越具有本土化的模样。这种本土化的努力,无疑是李卫公信仰普遍传播的原因之一。

文章也提到,李卫公信仰在晋东南地区传播的过程中,围绕传说中的卫公驻兵处逐渐形了两个信仰中心,一个是位于潞城县的神头岭,一个是泽州县的晋普山。神头岭的卫公祠庙官方色彩浓郁,势力强大,不仅改造了“卫公行雨”之传说,还将卫公信仰传播到了周围县份(这一点从其卫公祠庙的分布可以可看出,距离此地越近,卫公祠庙越密集)。晋普山的卫公祠庙民间色彩更加浓郁,虽然传播范围不广,却围绕晋普山形成了自成体系的祭祀团体。至于神头岭的卫公祠庙是否也有类似的祭祀团体形成以及晋普山为中心的祭祀团体是如何运作等问题,则是笔者接下来将要注目之处。

(责任编辑:刘丽)

A Preliminary Study of Southeast Shanxi Li Weigong Belief——With the Center of Local Chronicles and Legends

Hou Fengfeng

(China Social History Research Center of Shanxi University,Taiyuan Shanxi,30006)

The famous ancient star died in sacrificial rites of the state,and in the folk gradual spiritualization examples abound.The founding fathers in the tang dynasty,known as have don“kung fu first”WeiGuoGong oxidase is one of the typical.Always study all attention to excavate its relationship with tota Kings and excavate the image problem in the tang dynasty novel,and to excavate as a folk religion involved a few of the gods,that's exactly what this paper concerns. Excavate once,fighting,left many monuments and legends.Shanxi has oxidase on many parts of the temple and legends, including especially the largest number in southeast shanxi area,the largest,perhaps the lack of rain and taihang mountain and the features of the climate Li Jingceng“generation dragon rain”legend.

Social history;Local Chronicles;Legend;Oxidase;Distribution characteristics

G127

A

1008-7354(2016)05-0079-12

候峰峰(1991-),男,山西晋城人,山西大学中国社会史研究中心在读硕士研究生,研究方向为中国史。