武王伐纣的历史情境复原

文/李鹏为

武王伐纣的历史情境复原

文/李鹏为

武王伐纣对于战国时人而言,已然显得缥缈不清;而我们对文明初成时代的探索,却只是刚刚开始。

周原(引自杰西卡·罗森:《祖先与永恒》,三联书店,2011年)

周人周族是历史地形成的一个社会部族。殷商卜辞所见周人,是后世周族先行阶段的形态。殷商末期的周人,是由殷商卜辞所见周人或更早时期(即所谓“先周”)周人经过一个更新过程而来,在保持着其部族传统的同时,在与商人多次的斗争当中,为保存其生机,不得不接受商人相对先进的文化来改良本族以求存。这在考古发掘过程中已经得到了多次证实。

《左传•僖公十九年》:“秋,卫人伐邢,以报菟圃之役,于是卫大旱,卜有事于山川,不吉,宁庄子曰:‘昔周饥,克殷而年丰,今邢方无道,诸侯无伯,天其或者,欲使卫讨邢乎?’从之,师兴而雨。”

《左传》里的这段话非常珍贵,因为它记录了武王伐纣时“天气大旱”的自然情况。武王伐纣,后世亦谓之“翦商”,即周人周族降服了商人商族。商人至少兴盛了两百多年,周人才逐步强大起来。迄至武王伐纣之际,周人似乎遇到了一场空前未有的境况,并且它有可能危及到整个部族的生存,这个境况史书称之为“周饥”。很多学者已经注意到了这一史料,那么周人是否是因为饥荒而伐纣呢?

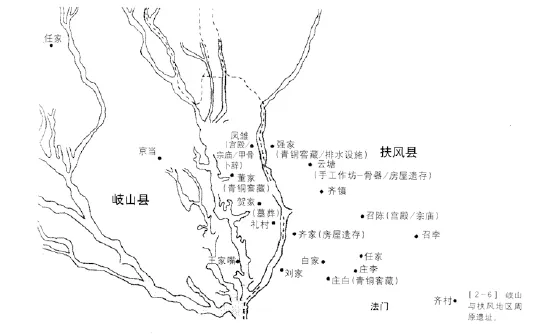

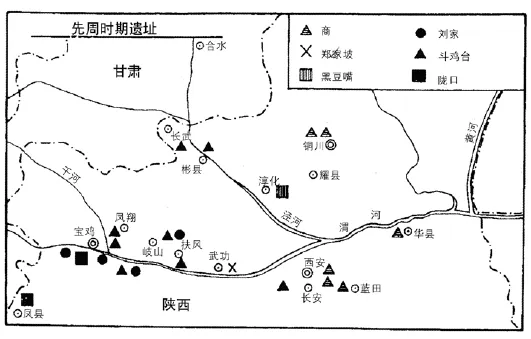

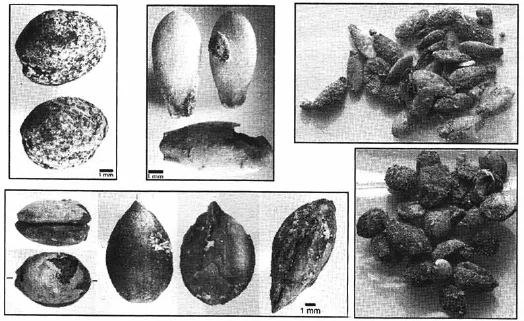

考古学上这一时期的周原遗址内包含了商时期京当类型、刘家类型、郑家坡类型、碾子坡类型等考古学文化及类型,学者们对于哪一种考古学文化属于先周文化尚存争议,但毫无疑问的是,根据史料记载,周人此时就活动于周原一带。尽管相对远离商人核心地带,但人口繁密,童书业先生曾经推测周邦核心区可能有十万人,《尚书•无逸》曾言周文王“不遑暇食,用咸和万民”。周人已经逐渐依赖农业生产,可食用的农作物已经成为当时主要食物来源之一。史书上多次提及周人的始祖姬弃“能播百谷”,《左传•昭公二十九年》:“有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之,周弃亦为稷,自商以来祀之。”在西周及之后的农业社会中,后稷更是成为农神,为人所祭拜。这些都从某种程度上表明,周人在当时已经比较擅长农业生产。在周原先周遗址(指位于今扶风、岐山一带的先周时期遗址)中,曾经发现过一个果蔬窖藏坑,里面包含甜瓜、杏、李等作物的种子,说明当时周人栽培作物的种植范围已经愈发广泛。需要指出的是,这些栽培作物的种植都需要水源补给,而大规模旱情的出现,无疑会导致农业歉收,就会发生粮食危机,即所谓“周饥”。

考古上的一些材料可以证明,在这一时期,确实发生了一定时间的干旱情况。殷墟文化二至四期一些墓葬、水井的深度不断加深,表明当时地下水位不断下降。同时,环境考古学学者通过研究得出的一些环境指标也表明,殷商晚期黄土高原气候干旱化,降水量减少,蒸发量增大,但气温未有明显降低,土壤颗粒变粗,碳酸钙淋溶作用大为降低,土壤碱性增强,土壤肥力退化。《竹书纪年》《国语•周语》等文献中也存有“洹水一日三绝”“河竭而商亡”的记录,与《左传》天旱的记载相呼应。

京当类型 关中西部地区商代中晚期考古学文化类型之一,因岐山县京当村出土一批铜器而得名。该类型陶器主要为灰陶,有一定褐陶和少量黑、红陶。器形含商文化和郑家坡类型因素,主要有盆、罐、甗、分裆鬲、联裆鬲、真腹豆、假腹豆、折肩罐等。铜器发现有兵器和礼器,器形有觚、爵、斝、鼎、鬲、戈等。墓葬为竖穴土坑墓,葬式为仰身直肢葬。

刘家类型 关中西部地区商代晚期考古学文化类型之一,因扶风县北周原腹地刘家墓地而得名。该类型目前的发现主要以墓葬遗迹为主。陶器主要为褐陶,器形有单耳罐、双耳罐、腹耳罐、折肩罐、分裆袋足鬲等。铜器较少,主要有铜泡、铜管、铜铃等。墓葬形制主要为带竖穴墓道的偏洞室墓,兼有竖穴土坑墓。葬式为仰身直肢葬。

郑家坡类型 关中西部地区商代晚期考古学文化类型之一,因武功县郑家坡遗址而得名。早晚分布地点不同,早期主要以位于西安以西、周原以东的漆水河下游两岸地区分布为主,晚期广泛分布于西安以西的关中地区,并北至庆阳一带。陶器主要为灰、褐陶,黑陶和红陶少见。器形有盆、豆、簋、尊、瓮、联裆鬲、联裆甗、折肩罐等。铜器则主要为少量铜泡、鼎、觚、甗、戈等。房屋遗迹有地穴、半地穴、地面起建式三种,以地穴式为主。墓葬形制为竖穴土坑墓,葬式为仰身直肢葬。

碾子坡类型 关中西部商代晚期考古学文化类型之一,因长武县碾子坡遗址而得名。遗迹类型主要有房址、窑址、灰坑、墓葬等。陶器主要为红陶和灰陶,器形有鼎、鬲、甗、盆、豆、折肩罐等,高领袋足鬲最为常见。墓葬形制为土坑竖穴墓,葬式有仰身葬、俯身葬、侧身葬、二次葬等方式。

周原先周遗址分布

周原先周遗址果蔬窖藏坑的作物种子

文献与考古材料均证明,商代晚期,北方存在一次较长时间的干旱化气候。而这种气候的持续恶化很有可能最终迫使周人发动了对商王朝的最后一战。但是我们通过史料阅读也可以知道,实际上周人对商人的征服性战役早有规划,这在《左传》《逸周书》《论语》等文献中多有论及。从季历时期开始,周人开始强大,先后征讨西落鬼戎、燕京戎、余无戎、始呼戎、翳徒戎,俘获二十翟王,不断向西和向东发展。商周间矛盾开始激化,《竹书纪年》称“文丁杀季历”,正缘于此。周文王韬光养晦,暗中怀柔各个方国,加强联系,努力缔造一个“反商联盟”。著名的“断虞、芮之讼”就发生于此时。

这一时期,气候已经开始发生变化,周文王的活动在此时也愈发加紧。我们今天来看周文王的活动范围,已经非常广阔,他以周原为核心,向东控制晋南及晋东南一带,征伐臣服贾人、崇人、黎人;向南越过秦岭,同时利用水系交通,对西南地区及汉江流域原臣属商人的各个方国加强联系,使其归附,这就使得庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮等南方部族加入伐纣同盟,出现在后来的牧野战场上。考古材料表明,殷墟时期开始,长江中游地区商文化陶器典型类型逐渐消失,费家河文化、宝塔文化、周梁玉桥文化等地方文化兴起,这在政治上表现为商王朝很有可能已经失去了对长江中游地区的直接控制。这样,周文王实际上控制了晋陕高原大部、豫西部分,又联合了长江中游的势力对商人形成了武力合围,这很可能就是《史记》《逸周书》等文献上所说的“三分天下有其二”。

季历 周太王幼子,称公季或王季。在位期间继承太王政策,又同商贵族任氏通婚,积极吸收商文化,加强政治联系。同时不断扩张军事实力,征伐西落鬼戎、舍无之戎、始乎之戎和翳徒之戎,均获重大胜利。商王朝开始支持他对戎狄的战争,并封其为“牧师”,为西方诸侯之长。后周渐强大,文丁惧其危商,遂将其杀死。

考古发现的西周黎国与商代晚期都城安阳位置示意

在上述准备工作正在进行的过程中,周人与商人的关系日益恶化。表面上,周文王仍在敬事商人,“文王率殷之畔国以事纣”(《左传•襄公四年》),“朝夕必时,上贡必适,祭祀必敬”(《吕氏春秋•顺民》),但是逐步扩张政策的进行,势必会引起商王朝的敏感注意。周文王时期已经将势力扩至晋南,晋东南有黎国(黎,今山西长治黎城,史书上又作“耆”“饥”),临近殷墟和朝歌,地理位置非常重要。根据《清华简•耆夜》等材料可以推断,周人可能先后两次对黎国进行征伐。周文王戡黎,侵扰黎人,实际上是对商人的一次重要试探,如果再不加以控制,那周人完全可以沿黎城南下灭商。所以西伯戡黎这一举动刺激了商王室重臣祖尹,《尚书•西伯戡黎》就有“西伯既戡黎,祖伊恐,奔告于王”的记载,纣王并不认为周人能够灭商,但是必须予以惩戒。于是“商纣有黎之蒐”(《左传•昭公四年》),纣王曾经在黎城检阅军队,为什么在黎城检阅军队呢?《尚书大传》言:“西伯既戡黎,纣囚之牖里。”这是武王伐纣前期,殷周矛盾的一个顶点(《史记》和《尚书大传》对西伯戡黎的记录顺序不同,但无论采信哪一种顺序,殷周间矛盾日益激化的事实是不变的)。

周文王病逝,武王继位,继续着手翦商大业。《史记》一书因篇幅关系,所述甚略。我们发现,通过阅读文献,似乎可以初步还原整个武王伐纣的历史情境。

除了“周饥”,《逸周书•明堂解》《礼记•明堂位》《韩诗外传》等典籍中,对于武王伐纣的触发原因还都有另外一种比较一致的描述。《礼记•明堂位》:“昔殷纣乱天下,脯鬼侯以飨诸侯。是以周公相武王以伐纣。”《韩诗外传•卷十》:“昔殷王纣残贼百姓,绝逆天道,至斮朝涉,刳孕妇,脯鬼侯,醢梅伯,然所以不亡者,以其有箕子比干之故。微子去之,箕子执囚为奴,比干谏而死,然后周加兵而诛绝之。”《逸周书•明堂解》:“大维商纣暴虐,脯鬼侯以享诸侯,天下患之,四海兆民,欣戴文武。是以周公相武王以伐纣,夷定天下。”在上述典籍中,“脯鬼侯以飨诸侯”直接促使诸侯间相团结,武王遂出兵伐纣。不过在一些先秦典籍中,也有不同的记载。比如《战国策•赵策三》所载为“醢鬼侯,脯鄂侯”,《吕氏春秋•贵直论•过理》则记载纣王“刑鬼侯之女而取其环……杀梅伯而遗文王其醢”,《韩非子•难言》云“故文王说纣而纣囚之,翼侯炙,鬼侯腊,比干剖心,梅伯醢”。尽管在具体人物上有一些差异,但是从整体上反映出了纣王采取了一些非常残酷的手段来镇压其所管辖的方国首脑,从而引起了这些方国的集体反抗。在这种日益急迫的情况下,武王发动对商人战争的动机就越发强烈。

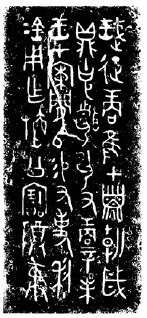

陕西临潼出土利簋及铭文

但是伐纣是大事,影响周族命运,在伐纣的问题上,史料记载武王非常忐忑犹豫。《清华简•耆夜》材料显示,周武王八年戡黎,然后在伐纣之前,周人于武王九年在孟津还搞了一次“观兵”。《史记》《尚书》等文献都有记载,“诸侯不期而遇者八百”,但尽管如此,武王还是退返丰镐,我们认为,这一次武王很有可能是试探当时各个方国的态度。直到武王十一年,伴随干旱气候的进一步严重,周人饥荒已经非常明显,为缓解内部压力,加之对于商人内部情况的情报分析(《吕氏春秋•慎大览•贵因》:“武王使人候殷,反报岐周……”),武王最终决定出兵。在出兵之前,武王还是与家族成员周公、重要谋臣太公望进行了商议。《说苑•指武》就记载了武王对太公望言“欲不战而知胜,不卜而知吉”的对话。

武王十一年,周人与诸盟国相约。周军从丰镐出发,按《孟子•尽心下》的记载,全军“革车三百两,虎贲三千人”。在出发过程中,周人进展不畅,进入河南地区以后,突然开始持续降雨,雨势很大,《国语•周语下》《吕氏春秋》《荀子》《说苑》都有记载。《荀子•儒效》提到武王伐纣过程中遇到了“五灾”,即“武王之伐纣也,行之日以兵忌,东面而迎太岁;至氾而泛,至怀而坏,至共头而山坠”。这其中真正可以称为“灾”的,主要还是“至氾而泛”和“至怀而坏”,河水泛滥、泥石流、山体滑坡等自然灾害给周人行军造成了很大困难。

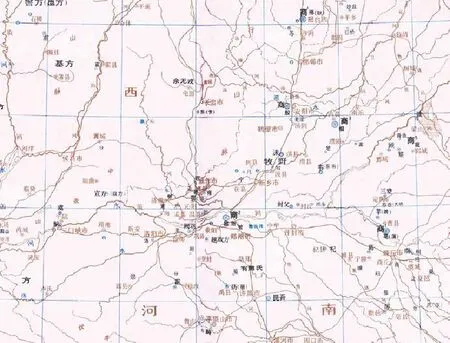

史书对于周人行进路线语焉不详,后人在复原过程中争议较多。我们大体可以知晓的是,周人从丰镐出发,向函谷关以东进发,由孟津渡过黄河。渡河以后,向朝歌进发。《吕氏春秋•贵因》记载武王到了鲔水这个地方,商纣王派胶鬲在此质问周人,意欲何为。也就是说大军已至王畿,纣王才搞清楚原委。可见迎战是比较仓促的。这时候天气越发恶劣,雨势不止。但是既已出师,周武王已经下定决心,必须一战。《说苑•权谋》称武王“过隧斩岸,过水折舟,过谷发梁,过山焚莱,示民无返志也”,是以尽管风雨交加,“大风折旆”,“水平地而啬”,武王不改初衷,继续进发,告诉胶鬲,甲子日于牧野与商军决战到底。

而至此,纣王也开始准备迎战。周人则整顿军马,“朝食于戚,暮宿于百泉”(见《荀子•儒效》,大概是今河南获嘉至辉县方向),“晨举脂烛”(《论衡•语增》)行军,以示不破商人不返之志,“旦厌于牧之野”。牧野实际就是朝歌的郊区,学者考证大致在朝歌西南方向。周人至牧野,“殷已先陈矣”(《吕氏春秋•慎大览•贵因》),商人已经列阵以待。大战在即,周人与伐纣友军盟誓,武王“左杖黄钺,右秉白旄以麾”(《尚书•牧誓》),随后周人亦摆好阵势,“百夫荷罕旗以先驱,武王弟叔振铎奉陈常车。周公旦把大钺,毕公把小钺,以夹武王。散宜生、太颠、闳夭皆执剑以卫武王”(《史记•周本纪》,《史记•鲁世家》与《逸周书•克殷解》皆云把小钺者为召公)。决战到来,周人士气如虹,“前师乃鼓噪,后师乃慆,前歌后舞”(《尚书大传》)。这里面,参与伐纣的巴人出力亦多,《华阳国志•巴志》:“周武王伐纣,实得巴、蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌殷人,前徒倒戈……”商军反向,商人大败,战局转折之快,出乎纣王意料,周人亦本臆度必有苦战,不断自我打气,还准备了誓师,孰料转瞬结束战斗。1976年陕西临潼出土利簋,成为这场战役的完美见证。“武王征商,唯甲子朝。岁鼎,克昏夙有商。”甲子日一战,奠定决定性胜利。

牧野之战位置示意(《中国历史地图集》)

史料或记载纣王自焚,或记载纣王力战而死(《新书•连语》记载纣王“纣走还于寝庙之上,身斗而死”),多数文献记载纣王自焚而死。纣王其人,史载“长巨姣美,天下之杰也。筋力越劲,百人之敌也”(《荀子•非相》),并且事实上,文献所言纣王并非一无是处,《吕氏春秋•审应览•精论》就记载纣王“多心”,并且“商闻重”,耳目众多。但是其在位期间统治过程中施政错误,对周人估计不足,对己方形势误判,最终导致了商朝的灭亡。武王对纣王予以断首悬旗的制裁,并对纣王的一些执政错误进行了纠正,采取“决巨桥之粟,散鹿台之钱,封比干之墓,表商容之闾,朝成汤之庙,解箕子之囚”等多种手段,以安抚民心。至此,武王伐纣战役也告一段落。

面对恶劣天气,面对与商人龃龉,周人三代发奋,最终翦商。武王伐纣只是灭商的第一步,在之后的数年内,武王和他的继任者们还要面对商人残部以及商人支持者们的强烈抵抗,“周公相武王,诛纣伐奄,三年讨其君,驱飞廉于海隅而戮之。灭国者五十,驱虎、豹、犀、象而远之”(《孟子•滕文公下》),付出尤多,最终才获得了全国形势的稳定。

上述内容是我们通过对历史文献的检讨来初步拟构出的武王伐纣的大致经过。读者不难发现,我们有一个关键问题没有面对,那就是武王伐纣的时间。武王伐纣的时间问题,到现在并没有一个完全让人信服的结论,尽管“夏商周断代工程”拟合的时间是公元前1046年,但是有关武王伐纣的时间,文献中记载的说法竟有44种之多,武王伐纣的时间到底是哪一年,还有很大的研究空间,需要我们日后结合多方面材料来继续深入开展。

我们上面所述,只是从保留下来的文献记载和一些考古材料中尽力所复原的情境,需要指出的是,“尽信书则不如无书”,实际历史的真实还需要历史和考古研究者们继续揭橥,让历史的面貌更加清晰。

(作者为邯郸市文物保护研究所工作人员)