农民蚕桑专业合作社与农村持续发展

——以广西蚕桑专业合作社、龙头企业和蚕茧大宗交易市场为例

倪 卉 卓秋虹 屈达才,3

(1日本立命馆大学,日本京都市 603-8322; 2广西大学农学院,广西南宁 530005;3广西大学蚕学研究所,广西南宁 530005)

农民蚕桑专业合作社与农村持续发展

——以广西蚕桑专业合作社、龙头企业和蚕茧大宗交易市场为例

倪 卉1卓秋虹2屈达才2,3

(1日本立命馆大学,日本京都市 603-8322;2广西大学农学院,广西南宁 530005;3广西大学蚕学研究所,广西南宁 530005)

自从2007年《农民专业合作社法》开始实施以来,农民专业合作社发生了很大的变化,很多新的农民专业合作社应运而生,其中,合作社的发起建立,特别是发起主体对合作社的性质起决定作用。对于新建合作社,以发起主体是否是农民自身为分界方法,形成了所谓的“top-down(自上而下)”和“bottom-up(自下而上)”的2类合作社,而后者指由农民自身发起建立的合作社,是担负农村发展、组织和带动农民及零散小户的主体。根据实地调查资料,以广西壮族自治区上林县种桑养蚕及蚕茧流通买卖为主的农民专业合作社——留仙桑蚕专业合作社为例,围绕由农民自身发起建立的蚕桑专业合作社与其产业链中紧密相联的缫丝龙头企业、蚕业技术指导部门及其他相关主体之间的相互关系,分析讨论由农民自身建立的所谓“bottom-up”型合作社的存续现状,以探讨如何促进“bottom-up”型合作社形成、发展,并且发挥其作用。

广西;蚕桑专业合作社;主体;农民;龙头企业;交易市场

自2007年《农民专业合作社法》[1](以下简称“合作社法”)开始实施以来,农民专业合作社的概念发生了变化,合作社的发起、运营、所有形态等也同时发生了变化。尤其是响应2013年及2015年的中央1号文件中“大力发展农民合作组织”、“促进农业产业化”和“龙头企业发展”等号召,很多新型农民专业合作社应运而生。

对于合作社的研究,多注目于合作社的发起建立过程、发起主体、主旨作用、对农业发展的影响及农民生活的变化等。其中,合作社的发起建立,特别是发起主体,对合作社的性质起决定作用。2007年以后的新型合作社种类繁多,但是遵循合作社法而生成的“合作社”性质,多已经不是非营利目的的农民组织,而是农民以不同形式参与的现代公司形态;与一般公司有所不同的是,其以合作社的形式冠名,同时起一定的社会服务作用。但现代的合作社仍然不同于传统的日本农业协同组合(Japan Agricultural Cooperatives)。国内外的一部分学者,如河原昌一郎[2]、菅沼圭辅等[3]研究目前合作社的性质后认为,2007年以后的新型合作社多数不是由农民自身发起形成的;因此,不能被看作是真正意义上的“合作社”,不能起到支撑农村经济发展的主体作用。由此可以看出,对于新型合作社,以发起主体是否是农民自身作为分界方法,形成所谓“top-down(自上而下)”和“bottom-up(自下而上)”2类合作社的分类;其中,前者多指由政府、企业牵头或参与发起的合作社,而后者指由农民自身发起建立的合作社。后者可以说是担负农村发展、组织和带动农民及零散小户的真正主体,然而成功的事例甚少。

我们根据实地调查资料,以广西壮族自治区(以下简称广西)的种桑养蚕及蚕茧流通买卖为主的上林县留仙桑蚕专业合作社为例,围绕由农民自身发起建立的蚕业合作社与其产业链中紧密相联的龙头企业、蚕业技术指导部门及其他相关主体之间的相互关系,分析讨论由农民自身发起建立的所谓“bottom-up”型合作社的存续现状,以探讨如何促进“bottom-up”型合作社的形成、发展,并且发挥其作用。

1 对于农民专业合作社的几个理解

2007年以来,随着农业产业化发展的深化,20世纪90年代末期就开始流行的“企业+合作社”“企业+合作社+农户”“农户+公司”等模式,由于农民专业合作社性质的不断鲜明,这些模式也再次被强调。不可否认,上述模式在产业化发展初期起到过积极的作用,但是随着政府长期执行龙头企业作为农村经济的实质主体的方针,导致了龙头企业的影响力迅速扩大,而农民却逐渐走向弱势;有些地方,龙头企业甚至与地方政府并行,形成了以某个企业或某种农产品为中心的地方保护主义。之后开始出现对“龙头企业+合作社+其他”的模式进行反思,而把注意力重新转向农民,主张促进形成以农民为主体的合作社组织。

苑鹏[4]曾指出,现在的合作社不是真正意义上的合作社,而是只具有合作行为的组织及合作社异化。孔祥智等[5]也对所谓的“自办型专业合作社”有诸多探讨。河原昌一郎[2]认为中国农村现存的合作社大多并非是所有权和经营权为一体,而是所有权和支配权相分离,并且支配权由政府及其相关机关掌握。因此,农民专业合作社实质上是由政府主导的,是政策措施实施的一部分。河原昌一郎[2]指出,中国的农民专业合作社不是促进小规模家庭经营自立、支持和发展农村经济的,而是存在其他的政策意图。特别是2007年《农民专业合作社法》开始实施之后,从法律高度上允许以企业形态介入农民专业合作社组织,使得合作社将直接面对企业。在这样的情况下,合作社必须维持其自主性,实现自主经营,才能实现与企业的共同发展。政府更加关心的是如何使企业结合农业,从而促进农业产业化的发展[3]。

另外,河原昌一郎认为,造成日本农业衰退的一个原因是农业劳动力匮乏;因此,农民专业合作社应该是组织零散农户,使小规模家庭式的生产方式,能够通过合作社的组织机能更好地发挥作用,从而使农民成为担当起农业经济及农村发展的真正主体。

2 合作社创办的主体决定合作社的性质

据孔祥智等[5]、青柳斉[6-7]对合作社种类的分类研究认为,中国现在运行的合作社多数是由当地政府、种养大户或营销大户发起形成的;另外,企业特别是农产品加工的龙头企业,也是主要发起人。只有极少数的合作社是由普通农民牵头建起的。例如,孔祥智等[5]对被调查的114个合作社的创办主体的统计显示:由县、乡政府或村委会发起的合作社有40个,占调查总数的35.1%;由种养营销大户发起的合作社也是40个,占调查总数的35.1%;由龙头企业发起的合作社有 17个,占调查总数的14.9%;而由普通农民发起的合作社只有8个,占调查总数的7.0%;在调查对象中,有9个合作社的创办主体不明。

对合作社的很多实例研究都可以表明,由不同的主体牵头创办的合作社,大多是以满足主体自身的利益而联合小规模农户的,特别是农产品加工企业的介入,甚至牵头创办的合作社。从河原昌一郎[2]、李中华等[8]的研究中可以看出,企业与农民的经济利益是对立的,由企业介入的所谓合作社,实际上已经失去其合作组织的性质,不能被称作是真正意义的“合作社(协同组合)”。并且,农业资本或农业企业与农民,尤其是与小规模生产农民的立场是完全对立的。农业经济学探讨如何使农民从农业资本的剥削中脱离,使农民与企业之间的利益和力量关系得以平衡[9],其中重要及有效的手段就是组织分散的农民,促使其发挥农民组织的主体机能。

我国所推广的“企业+合作社”“企业+合作社+农户”“农户+公司”等发展模式,从政策主导的高度积极地促进商业资本和企业深度介入农业生产。但是,应该肯定的是,在20世纪90年代初农业产业化推行初期,上述发展模式对农业经济的发展确实起到了促进作用,例如:降低交易成本、减少农民风险、通过龙头企业加强农民的竞争力,从而使农民增收效果明显。

另一方面,上述模式推行的结果,使利益和权利的天平偏向企业,而不是农民;农民虽然达到了现金收入增加的目的,但是农民作为农业生产、农村社会发展中的主体地位却日益被弱化。在订单农业推行的过程中,最大的难题是农民不履约的问题。然而深入分析农民不履约或冲突的原因,不难看出,多数是由于农民对于农产品加工企业提供的价格或服务不满;大多数农民以不履约甚至闹事等极端行为与企业进行对抗,而只有少部分农民是通过与企业进行谈判或交涉来解决不履约的问题。同时,这也是由于没有形成能够真正从农民自身的立场出发、保护农民利益的组织,从而能够站在农民的立场上进行引导造成的。但是农民组织和企业间是何种利害关系?在哪些方面产生对立?何种农民合作社才是农民需要的、能代表农民利益的组织形态?下面我们以广西蚕丝业背景与农民合作社的发展现状和位于广西上林县的留仙桑蚕专业合作社为例说明。

3 广西蚕业背景与农民专业合作社的发展

3.1 广西蚕业发展概况及蚕农所面临的风险

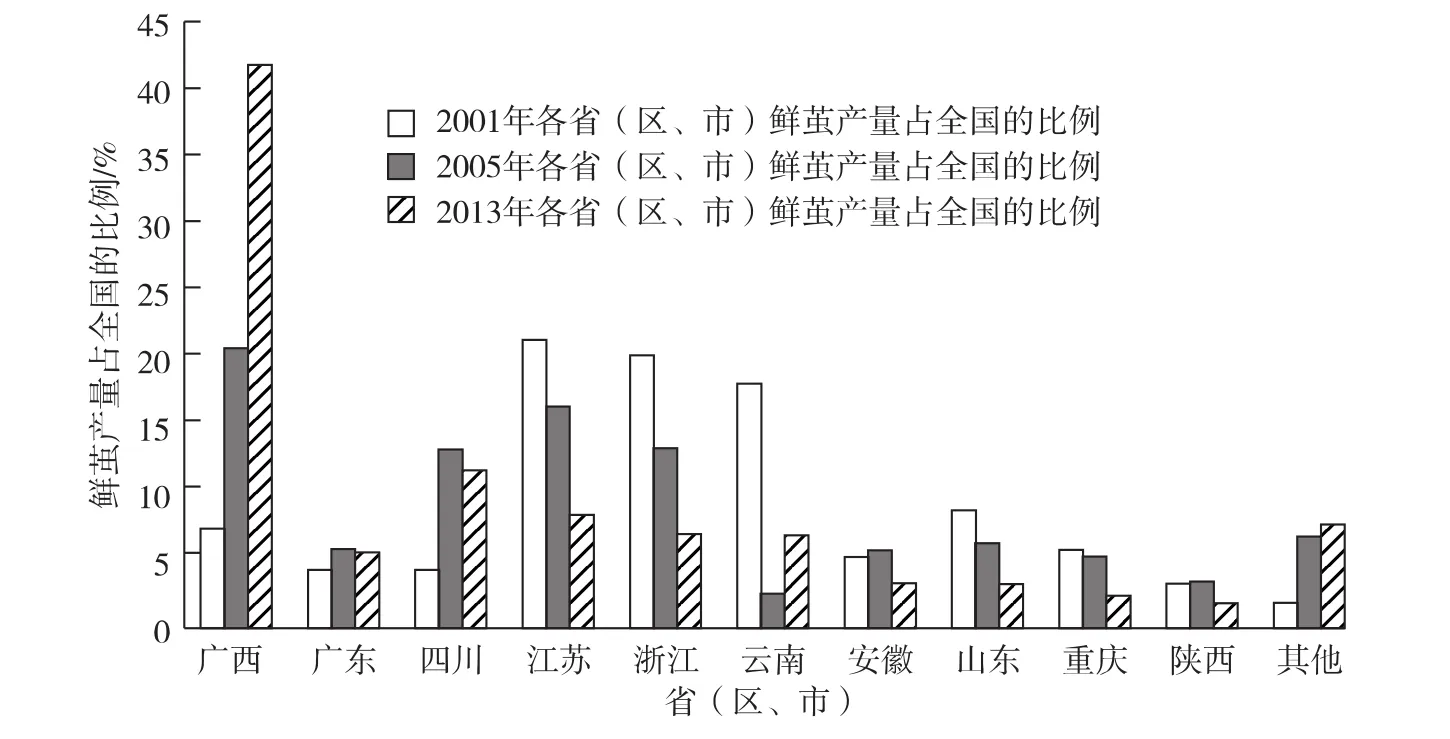

借助西部大开发和“东桑西移”等政策优势,广西蚕业在2000年以后出现突飞猛进式的发展,如图1所示,到2005年广西已经成为我国第1大蚕茧及生丝生产区,特别是2013年,广西的鲜茧产量已经占全国总产量的41.8%。

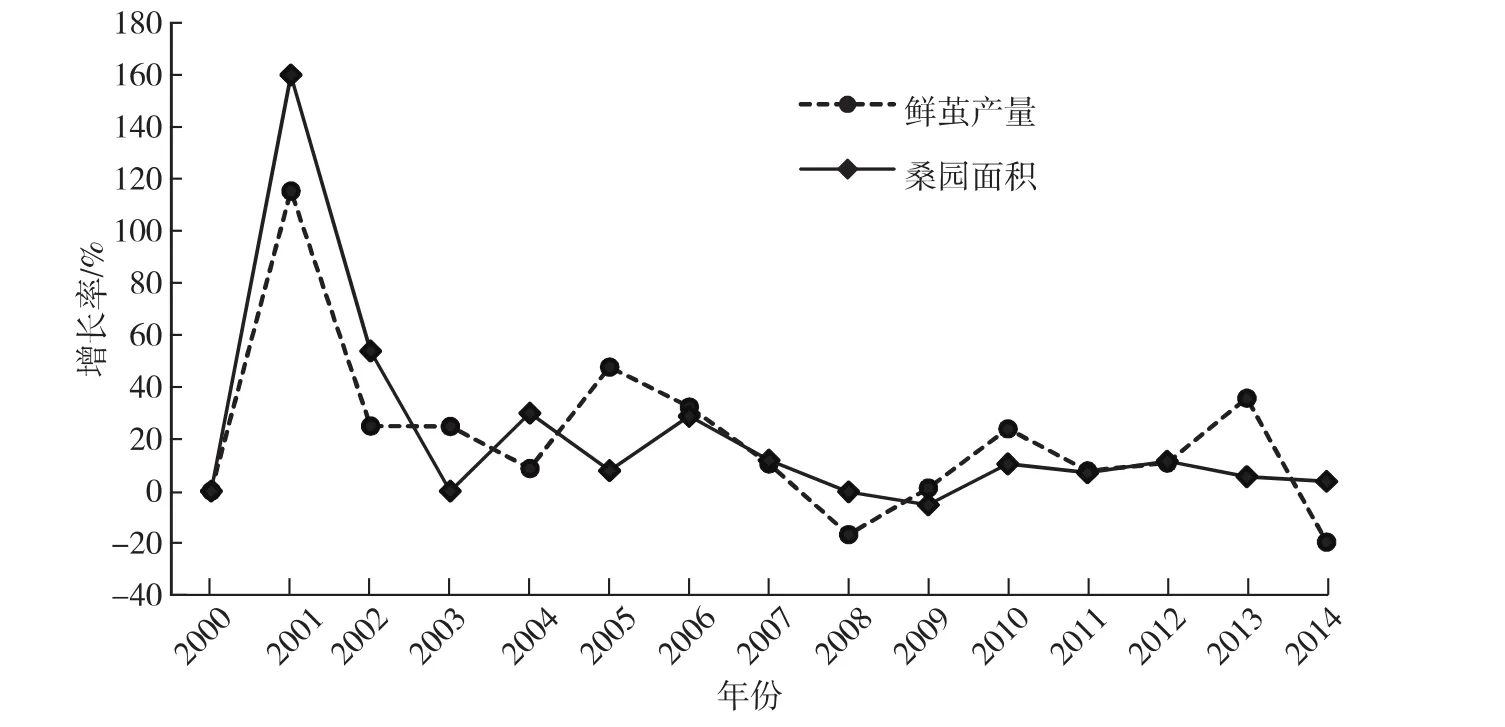

图1 2001年、2005年与2014年各主要省(区、市)鲜茧产量占全国的比例

经过近10多年的发展,广西蚕业呈现新的趋势。从图2可以看出,广西蚕业的增长一直经历着大起大落的过程,到2008年前后还出现超过16%的负增长。这说明广西的蚕业市场总体虽然呈现增长的趋势,但是发展极不稳定。一方面是迅速发展的总体趋势,而另一方面蚕业生产的大起大落,势必严重影响到蚕农的养蚕收入,也就是说不稳定的蚕茧市场导致蚕农面对的市场风险会更大。另外,从表1看,桑园面积和鲜茧产量的变化并未完全对应,其主要原因是蚕业生产的特性,如养蚕量可以较容易地调节,具有较大的弹性;但桑园面积是不能随养蚕量的多少任意增减的。

图2 2000—2014年广西壮族自治区鲜茧产量及桑园面积增长率变化

表1 2005—2014年广西壮族自治区蚕桑生产情况

3.2 养蚕的小规模经营特征及合作社成立的基础

我国有5 000年以上的栽桑养蚕历史;但是,几乎一直保持以家庭为单位,由1户或十几户为中心的小规模经营为主要生产方式。江苏省等传统蚕业区域曾经尝试过大规模养蚕生产,例如东台市、大丰区等,但最终没有达到普遍推广的经济效果。

广西蚕业延续了小规模家庭式的生产方式,如表2所示,年户均养蚕量均停留在7~8张蚕种的水平,而且没有发生大的变化。另外值得注意的是,2005年各村的蚕农户数,每个村平均120户左右;到2012年有所增加,每个村平均160户左右,这说明,蚕业生产不能只看到以一家一户为基础的小生产规模,而是要看到村或自然村为单位的地域性生产规模。因为各村往往是农民相互联系较为紧密的基础单位,农民组织的结成也较容易发生。从调查中得知,实际结成的农民专业合作社的基础单位多以村为主。

表2 2005—2014年广西壮族自治区蚕桑生产规模

4 合作社与公司及大宗茧丝交易市场的关系

以广西上林县留仙桑蚕专业合作社的概况、成立背景、性质以及和上林海润丝业有限公司(以下简称“海润公司”)、广西大宗茧丝交易市场的关系为例,分析由农民自身发起建立的所谓“bottom-up”型合作社的存续现状,探讨如何促进“bottom-up”型合作社的形成发展,并且发挥其作用。

4.1 留仙桑蚕专业合作社概况

留仙桑蚕专业合作社地处广西上林县的丘陵地带,种桑养蚕业是农民主要的现金收入来源。2007年11月,由留仙村的蚕农数人,发起建立了以集中社员生产蚕茧、统一向丝厂销售为主要经营活动,同时提供蚕桑生产的种养技术及蚕桑副产品综合利用服务为辅的留仙桑蚕专业合作社。建立初期有170户左右的蚕农参加,到2012年8月,全村306户中,所有种桑养蚕的蚕农(186户)都加入了合作社,成为社员。全体社员年产鲜茧总量约90 t,蚕茧收入达到300万元;年户均鲜茧产量约484 kg,折合干茧约193 kg。留仙桑蚕专业合作社中的农户多属于小规模饲养的蚕农。

蚕农加入专业合作社时出资最低的200元/年,出资最高的达到5 000元/年,到2012年专业合作社拥有总资金近10万元。从2008年起,留仙桑蚕专业合作社还陆续接受政府的设备补助及资金,累计约40万元。这部分资金主要用于购买搬运蚕茧的轻型卡车、干燥鲜茧的蚕茧干燥设备、利用夏伐桑枝种植食用菌的桑枝粉碎机及菌基装袋机等机器设备。专业合作社在留仙村的活动场所是利用闲置场地改建而成的,除了存放蚕茧用的库房之外,房屋等其它项目所用资金不多。

自2008年以来,留仙桑蚕专业合作社累计得到政府资金只有约40万元,这与由政府或龙头企业发起组织的合作社每年都能得到数百万元的资金相比,少之又少。根据留仙桑蚕专业合作社的信息可以看出,很多这种由农民自身发起兴办的专业合作社目前都面临资金短缺的问题,但难以得到政府的援助。

4.2 蚕桑专业合作社成立的背景与性质

蚕桑专业合作社成立的初衷是为了对抗茧贩子无视蚕茧质量,随意压低蚕茧价格等的收茧行为。在合作社成立之前,由于留仙村所在地区的海润公司没有蚕茧的收烘设备;因此,蚕农无法将鲜茧直接售给该公司,而必须将蚕茧卖给茧站或茧贩子,但他们将茧价压得很低。另外,留仙村的蚕农重视种养技术,蚕茧质量比周围地区的质量高。但是如果通过茧站或茧贩子售茧,蚕茧的“优质优价”的优越性几乎得不到体现,直接影响到蚕农的养蚕积极性。

基于以上原因,2007年,由留仙村的几个蚕农自发组织开始筹集成立蚕桑专业合作社,将近邻蚕农的蚕茧集中起来,解决蚕茧的烘干、贮运等问题,直接将干茧卖给海润公司。实现了以优质蚕茧,获得较高茧价的目的,保证了蚕农的收入,促进了蚕农生产高质量蚕茧的积极性。但是,留仙桑蚕专业合作社自成立以来与海润公司的关系并非明确的订单农业模式,也没有签订明确的蚕茧买卖合同。而是仅停留在《蚕茧最低保护价合同》的层次上。

综上所述,从留仙桑蚕专业合作社建立和发展的过程来看,可以说此合作社是一般蚕农牵头建立的“bottom-up”型合作社的一例。从合作社的规模看,2012年广西从事种桑养蚕的各村的平均蚕农数量是162户(表2),而留仙桑蚕专业合作社的社员达到186户,如果以一村一社的形成比例考虑,留仙桑蚕专业合作社的规模与广西各村的平均蚕桑生产规模基本持平,在几乎没有当地政府介入的情况下,一村一社是最容易自然形成的基本格局。而且,从其非营利型运营的方式及管理结构来看,留仙桑蚕专业合作社中不带有商业资本成分,也没有企业的直接参与,是着眼于农民自身利益、提供农业服务的农民组织。

4.3 海润公司与留仙桑蚕专业合作社的关系

海润公司是2005年由山东省的一家缫丝厂购入并改造上林县的一家缫丝厂而成立的[5],年生产白厂丝约300 t,拥有缫丝设备约2 400绪。根据缫丝准产证公布的数据,2012年广西缫丝厂的平均规模达到3 700绪左右[6],相比之下海润公司在广西属于规模较小的。

从海润公司的生产规模来看,300 t白厂丝的年产量按1∶9的鲜茧缫折估算,海润公司每年约需要2 700 t左右的鲜茧。而留仙桑蚕专业合作社只能提供90 t的鲜茧原料,约是海润公司年总需茧量的3.3%。

从缫丝厂的蚕茧原料需求来看,一个合作社的提供能力是极有限的。但是,如前所述留仙桑蚕专业合作社的规模处在全广西的平均水平之上,而海润公司却是缫丝厂中规模较小的一个,说明当合作社与丝厂抗衡时,专业合作社仍处于极其弱势的地位。

这一点从本例的合作社和公司的蚕茧价格交涉上也可清晰地反映出来。在蚕茧交易中,蚕茧价格的制定是重要部分。但是大多数情况下是丝厂、茧站或是茧贩子等蚕茧收购方定价,蚕农没有发言权。在留仙桑蚕专业合作社和海润公司的例子中也不例外。蚕茧价格由海润公司单方决定,定价的基准基本是根据蚕茧的质量和市价而定的。但是,由于留仙桑蚕专业合作社生产的蚕茧相对其他地方生产的蚕茧质量高,而海润公司经常仅以高于市场价1~2元/kg的价格收购干茧。

在价格制定问题上,留仙桑蚕专业合作社对海润公司并非完全信任。例如,留仙桑蚕专业合作社把送海润公司检验茧质的样茧,同时也送其他质量检验机构检验,这样才可以判断海润公司的检验结果是否正确和公平。但是留仙桑蚕专业合作社从未与海润公司交涉过茧价问题。这有2个原因,一是海润公司给出的茧价可以令合作社满意;二是合作社由于不愿失去海润公司这个交易伙伴,而不愿与海润公司发生纠纷。

在所谓“公司+合作社+农民”等模式中,企业由于加工高质量的农产品而获得较高利润时,将获得利润的一部分以现金或其他方式返还农民,以达到提高农民积极性的目的,使农民对企业更加信赖,以至于产生依赖性的做法非常普遍。通常这种利益返还被称作“二次返还”。特别是在蚕丝业中,由于生丝价格受到质量的影响较大,而且生丝价格波动较其他农产品加工品而言也比较明显;因此,丝厂对蚕农经常进行“二次返还”。

海润公司是广西缫丝厂中最早生产出6A级高品位生丝的企业之一,这与海润公司的高质量原料茧源密切相关。特别是留仙桑蚕专业合作社提供的蚕茧质量尤其突出。可是,留仙桑蚕专业合作社自与海润公司建立关系以来,从未得到过公司的“二次返还”。从这一点也可以看出,合作社和公司之间,在没有直接联系的情况下,其利益关系是明显对立的。这使得专业合作社,特别是如留仙桑蚕专业合作社这样的由农民自身发起建立的合作组织,必须成为能够代表农民利益的独立主体。但是,相比产业链中的其他主体,特别是公司,合作社明显处于弱势。造成这一状况的部分原因是政府的政策导向,偏向于公司及龙头企业,对这些主体公司的重视程度,高于直接代表农民的合作社。

4.4 新型主体与合作社及公司的关系

以大宗市场为代表的新型主体的出现对合作社及公司有一定的影响,开展茧丝原料交易的广西茧丝大宗交易市场是2007年建立的,并逐步从广西向全国开展交易。在现阶段还没有实物的店面交易,目前广西还是以网上实时交易为主。广西茧丝大宗交易市场的出现,标志着蚕茧及生丝市场交易流通渠道的多样化,可以促进自由市场结构的形成,打破一部分地方垄断的局面。但是,在现阶段广西茧丝大宗交易市场作为普遍交易渠道进入蚕业产业链,并通过蚕茧交易影响农民专业合作社及农民,还有一定的难度。比如,广西茧丝大宗交易市场要求的交易庄口每次的交易量最低要达到5 t,但留仙桑蚕专业合作社每季的产量还达不到要求。

广西茧丝大宗交易市场对农民以各种形式组织起来的合作社持积极支持的态度,因为这对于茧丝大宗交易市场更好地进入基础茧丝交易,尤其是直接与蚕茧生产部门的蚕农产生直接联系是非常有利的。但是,茧丝大宗交易市场的困难还在于,作为外界商业资本,深层渗透到已形成一定产业链及生产结构的生丝市场,需要突破口。在这一点上,广西茧丝大宗交易市场也做了很多尝试,比如,广西茧丝大宗交易市场利用蚕茧仓储机能,在广西的宜州等蚕茧高产地区开设分支机构,筹建大规模的干茧储藏库等。茧丝大宗交易市场的积极介入,无疑会对现存的广西蚕业生产结构产生影响,并对农民专业合作社,特别是由政府主导的农民专业合作社发展起到一定的积极作用。

5 结束语

本文以广西的农民专业合作社——留仙桑蚕专业合作社及其与蚕茧出售对象海润公司之间的关系为例,分析了由农民自发组织建立的农民专业合作社的现状以及合作社与产业链中的其他主体,特别是与缫丝厂或龙头企业之间失衡的力量关系。多数缫丝厂,即使是以龙头企业冠名的一部分缫丝厂,在面对蚕农和农民专业合作社时,便是一个独立存在的经济主体。多年来随着农业产业化而大力推行的以龙头企业带动农村及农民的发展模式,虽然带动了农村经济的发展,实现了农民的增收,改善了农民的生活;但政策核心、政府支持重点大多数偏向龙头企业,造成了农业生产结构中,各个经济主体力量不平衡的局面日益严重,特别是农村的真正主体的农民利益被削弱了。要改变这种局面,使得力量关系能够得到改善,就需要支持和鼓励由农民自身组织起来的农民专业合作社的形成与发展,实现代表农民意志的合作社能更好地发挥作用。

致谢本文受日本学术振兴会(Japan Society for the Promotion of Science)“青年研究者海外调查资助计划(JSPS Asian CORE Program)”的资助,以及广西大学农学院蚕业研究所、广西壮族自治区蚕业技术推广总站技术专家的大力帮助而完成,谨此致谢。

[1] 全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国农民专业合作社法(中华人民共和国主席令第57号)[EB/OL].(2006-10-31).百度百科网,http://baike.baidu.com/link?url=MhQGz3r TzzoR65XTH8Jt-PdWlIRHoKHiZIpnT62e-IzyhLvjl9Qx_iHliIoikbPgXEjVLLSOQJ4wTxIH20R9sq.

[2] 河原昌一郎.中国農村合作社制度の分析[M].东京:農林水産政策研究所,2008:3-18.

[3] 菅沼圭辅,河原昌一郎.中国農村合作社制度の分析[J].歴史と経済,2010,52(4):68-69.

[4] 苑鹏.中国农村市场化过程中的农民合作组织研究[J].中国社会科学,2001(6):63-67.

[5] 孔祥智,史冰清,钟真,等.中国农民专业合作社运行机制与社会效应研究——百社千户调查[M].北京:中国农业出版社,2012:65.

[6] 青柳斉.中国農村合作社の改革——供銷社の展開過程[M].东京:日本経済評論社,2002:1-15.

[7] 青柳斉.中国農村合作経済組織の企業状態と諸類型[J].農村金融,2001(12):56-68.

[8] 李中華,大島一二.中国における協同組合セクターの発展過程と新展開——国家·企業·農民専業合作社[J].協同組合経営研究誌,2010(629):99-111.

[9] LITTLE P D,WATTS M J.Living Under Contract:Contract Farming and Agrarian Transformation in Sub-Saharan Africa[M].Madison,WI:The University of Wisconsin Press,1994:6-17.

[S88-9]

C

1007-0982(2016)02-0008-07

2015-11-01;接受日期:2016-03-09

日本学术振兴会青年研究者海外调查资助计划(JSPS A-sian CORE Program)。

第1作者信息:倪卉(1978—),女,北京,经济学博士,讲师。Tel:0771-3235254,E-mail:ni.hui.niki@gmail.com