胡尖山油田侏罗系油藏剩余油分布规律初认识

张博,王睿恒,陈章顺,王勇,李红雷,吴育鹏,李海菲,黄玮

中国石油长庆油田分公司第六采油厂地质研究所(陕西西安710200)

■研究与探讨

胡尖山油田侏罗系油藏剩余油分布规律初认识

张博,王睿恒,陈章顺,王勇,李红雷,吴育鹏,李海菲,黄玮

中国石油长庆油田分公司第六采油厂地质研究所(陕西西安710200)

胡151延9油藏目前处于高含水期,采出程度低,剩余地质储量大,油水运动规律复杂,剩余油认识不清。为认识剩余油分布,应用油藏数值模拟技术,以动态资料及动态分析为依据,紧密结合油藏工程,找出剩余油主控因素,总结剩余油富集特征,为后期油藏调整挖潜奠定基础,同时为同类型油藏剩余油研究提供技术思路。结合数值模拟技术和油藏工程方法,清晰认识胡151剩余油分布特征,确定剩余油富集区,降低油藏挖潜风险;胡151油藏剩余油主控因素为井网、边底水、构造形态等。指出胡151油藏剩余油主要富集区为压力平衡区域、构造高点及正向微构造部位、水下分流河道分岔部位、底水锥进区域、地层物性改变区域,为后期挖潜指明方向。

剩余油;边底水;数值模拟;油藏工程

胡151油藏目前主力开采层系为侏罗系延9层,整体鼻隆发育,西倾单斜盆地构造。延9油层组的沉积相特征主要为辫状河三角洲平原亚相,主要可细分为分流河道、天然堤、决口扇、分流间洼地以及河漫沼泽,其中延92+3河道发育,河道彼此连接,砂体展布面积大。

胡151延9油藏埋深1 600~1 700m之间,油藏平均厚度5.4m,平均孔隙度16.1%,平均渗透率12.1×10-3μm2,原始地层压力11.0MPa,饱和压力0.96MPa,属岩性-构造油藏。

1 模型建立

在精细油藏描述的基础上,建立地质模型,在油藏精细数值模拟模型的历史拟合过程中发现问题并及时修改,重新认识油藏,修改三维地质模型,尽可能真实地反应油藏地质实际[1]。

利用沉积微相和岩相成果,建立沉积微相模型和岩相模型,然后根据不同沉积相的储层参数定量分布规律,分相利用高斯变换、变差函数分析等数学方法处理,进行井间插值的随机建模,建立储层参数分布模型。

利用软件采用ECLIPSE三维三相全隐式黑油模拟器进行数值模拟。

根据模拟区域平面上的沉积特点,数模网格方向与主河道方向一致,划分网格采取2井之间至少2个网格的基本原则。X方向布137个网格,网格步长25m,Y方向布84个网格,网格步长25m。

纵向上,为确切反应垂向上的非均值性,根据沉积旋回及夹层分布特点,纵向上将该油层划分为13层,其值等于储层沉积厚度。

模拟工区总网格137×297×13=528 957个,其中有效网格数220 148个。

为充分还原油藏地质条件,对模型进行了特殊处理:①在油藏底部及边部装入水体[2](图1);②利用2条相渗模型对进行流动单元划分,力求真实反应油藏渗流特征。

图1 数值模拟模型边底水示意图

2 历史拟合

全区单井拟合较好的有63口(除水井),拟合精度达85%,符合工程精度要求。从拟合精度看,储量拟合、全区平均地层压力拟合、单井含水拟合,其结果均在误差允许范围内,表明由此获得的油藏地质参数准确可靠。

历史拟合过程中,模型存在对酸化见水井及套破井含水上升拟合不上的问题,为了更好地反应实际的开发特征,对酸化井进行了纵向传导率加大处理。以胡170-175为例,实际生产中该井2012年4月酸化,酸化后,液量与含水率同时大幅上升,且无下降趋势。而模拟计算随着液量上升,含水率并未上升,无法反映实际情况,通过调整纵向网格传导率,含水率在酸化时间点上升,拟合效果较好(图2)。

图2 胡170-175井调整参数前后日产油量拟合情况

3 剩余油分布特征

油田解释剩余油饱和度方法包括测井解释方法、油藏工程方法、室内岩心实验分析方法、试井解释方法和油藏数值模拟方法等。

应用油藏工程方法和数值模拟方法对胡151油藏剩余油分布特征进行分析,为下步剩余油挖潜奠定基础。

3.1 油藏工程方法评价剩余油饱和度

油水相对渗透率曲线是油水两相渗流特征的综合反映,根据储层性质及油井含水率可直接求得目前含油饱和度,但油水相对渗透率只是反映了储层渗流特征应达到的理想效果,并未考虑开发过程中的作业措施,井间干扰等影响。因此,利用渗饱—水驱曲线法,结合反映实际生产状况的水驱特征曲线,可以更可靠地反映地下流体分布特征[3-4]。

其方法原理见式(1)。

甲型水驱特征曲线:

式中:Wp为累积产水量,104t;Np为累积产油量,104t;A1、B1为系数。

油水相对渗透率与含水饱和度关系曲线:

式中:kro为油相相对渗透率,10-3μm2;krw为水相相对渗透率,10-3μm2;Sw为含水饱和度,%;A2、B2为系数。

根据式(1)和式(2)可得:

油藏水驱控制储量:

其中Soi为水驱控制区含油饱和度,%。

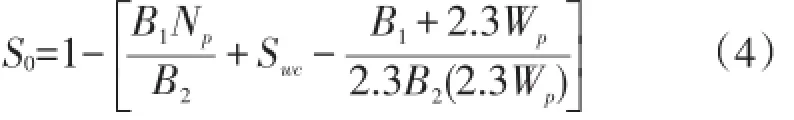

油藏剩余油饱和度:

根据胡151油田生产数据,绘制4个注水单元的水驱特征曲线和油水相对渗透率与含水饱和度曲线(图3)。

图3 胡151油藏各注水单元水驱特征曲线

根据渗饱—水驱曲线法,对各注水单元求取水驱控制储量及剩余油饱和度,见表1.

表1 胡151油藏各注水单元剩余油潜力评价表

由表1可得各注水单元水驱控制程度与剩余油饱和度。中部水驱控制储量最高,占全油藏水驱控制储量的57.8%,而西部注水单元水驱控制储量为44.14×104t,剩余油饱和度为49.7%,为4个注水单元中剩余油饱和度最高,因此西部注水单元挖潜潜力巨大。

3.2 剩余油主控因素分析

胡151油藏剩余油主要受以下几个因素影响:

1)井网形式。由于压降主要存在于生产井井筒周围,生产井之间的区域动用程度较低,从而形成剩余油富集区。

2)边底水。当生产井开始生产后,便会产生压降,边(底)水会沿着压降方向指(锥)进,造成水井过早水淹,剩余油富集在油井边部。

3)构造形态。水驱油藏开发,尤其是边底水油藏,油水界面随着开发时间推移而向上抬升,水线范围会沿着构造线逐步缩小。

3.3 剩余油分布特征

3.3.1 井间压力平衡区

通过调研边水推进物模实验,如果储层非均质性较强,边水不均匀推进,主要沿渗透率较大区域和压力梯度最大方向突进。

胡151油藏边部受边水影响,胡178-58、胡178-53、胡178-48整排井投产后即高含水,通过数值模拟研究边水沿着压降方向指进至生产井,导致边部井排整体水淹,二、三排井转注后,形成压力平衡区,剩余油在井排间富集。

从剩余油饱和度上可看出边水目前推进至第二排井间。更新井新胡181-54测井电性曲线显示油层下部电阻率变低,油层水淹,若为边水水淹,则射孔段首先水淹,而该井为下部水淹,分析认为该井为底水指进,间接证明边水未推进至该排井。

3.3.2 井网不完善区域

胡151油藏中部井胡183-52、新胡183-52、胡184-53为加密井,井网不完善且底水较薄,无能量补充,剩余油在井间富集。

3.3.3 构造高点及正向微构造

随着油藏进入水驱阶段,水线范围会沿着构造线逐步缩小,油层下部含水饱和度高,上部含水饱和度低,导致构造高部位剩余油富集。

胡151油藏胡182-53、胡184-54等井位于构造高部位,剩余油逐渐向上聚集。

胡182-53于2013年6月套破,2014年在其附近打更新井新胡182-53,依据新胡182-53井测井曲线电性资料,可以看出胡182-53井附近剩余油较为富集。

3.3.4 底水锥进区域

胡151延9油藏底部水体发育,在开发过程中,水体沿井底方向锥进。形成水锥主要有以下两方面原因[4]:一是采液强度过大,底水上升;二是酸化后,地层渗透条件改善,底水上升。

采液强度过大,井底附近便会形成较大压降,造成底水整体拖进、井点处锥进的被动局面,底水锥进后,水锥两侧形成剩余油富集区。

3.3.5 地层物性改变区域

酸化后引起含水上升,常规酸化处理可清除井筒附近的堵塞,增大油井产量,但由于酸液进入出水孔隙,油层润湿性改变等多种因素影响,造成酸化效果不理想。

通过对胡151油藏酸化井生产动态资料分析,可分为以下几类:①酸化后,液量大幅上升,同时含水随液量一起上升,且无下降趋势(如胡170-1、胡184-48等);②酸化后,液量上升,含水小范围上升,后期上升速度加快;③酸化后,液量无变化,即酸化失败(如胡180-55、胡181-50等)。

依据酸化后含水上升现象,分析认为:产水部位渗透率大幅提高,酸液主要沿高渗水层进入地层,水层的导流能力提高,而渗透率较低的油层酸液进入较少,渗透率增加较少。

酸化后液量过大,酸化后井附近渗透能力变好,液量大幅增加,未采取控液措施,导致井底附近压降增大,底水迅速上升。

综上所述,这类井井筒附近仍有剩余油富集。

3.3.6 水下分流河道分岔部位

模拟结果显示胡151区水下分流河道分岔部位有剩余油分布[5](图4)。

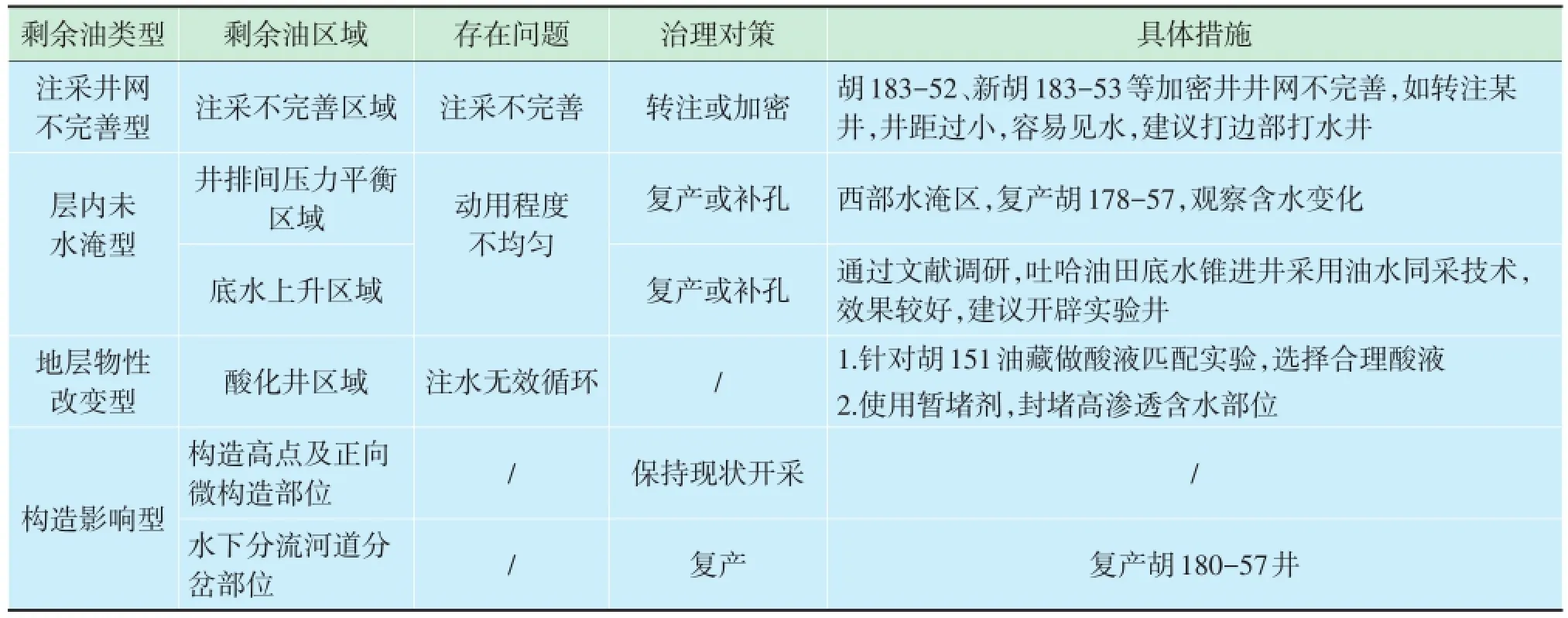

4 挖潜措施

胡151油藏剩余油挖潜措施见表2。

图4 水下分流河道分岔部位剩余油分布与沉积相关系图

表2 胡151油藏剩余油挖潜措施表

5 结论与认识

1)结合数值模拟技术和油藏工程方法,清晰认识胡151剩余油分布特征,确定剩余油富集区,降低油藏挖潜风险。

2)研究总结了胡151油藏剩余油主控因素为井网、边底水、构造形态及措施。

3)通过数值模拟技术,结合更新井测井资料,指出胡151油藏剩余油主要富集区为压力平衡区域、构造高点及正向微构造部位、水下分流河道分岔部位、底水锥进区域、地层物性改变区域,为后期挖潜指明方向。

[1]郭平.剩余油分布研究方法[M].北京:石油工业出版社,2004.

[2]石广志,冯国庆,张烈辉.某边水油藏开发数值模拟研究[J].天然气勘探与开发,2006,29(2):21-24.

[3]冯其红,李尚,韩晓冬,等.稠油油藏边水推进规律物理模拟实验[J].油气地质与采收率,2014,21(5):81-83.

[4]蒋晓蓉,谭光天,张其敏.底水锥进油藏油水同采技术研究[J].特种油气藏,2005,12(6):55-57.

[5]林承焰,余成林,董其梅,等.老油田剩余油分布—水下分流河道岔道口剩余油富集[J].石油学报,2011,32(5):829-835.

Yan 9 layer of Hu 151 reservoir is in the high water cut stage at present,the recovery degree is low,the remaining geological reserves is big,the oil/water movement rule is complex,and the remaining oil distribution is not clear.In order to understand the remain⁃ing oil distribution,the main control factors of remaining oil are found out and the characteristics of the remaining oil enrichment are summarized based on dynamic data and dynamic analysis using numerical reservoir simulation technology and the reservoir engineering, to provide a foundation for tapping reservoir potential and the technical ideas for the research of remaining oil in the same type of reser⁃voir.The remaining oil distribution characteristics of Hu 151 are clearly understood,and the remaining oil enrichment areas are deter⁃mined using numerical simulation technology and reservoir engineering method to reduce the risk of tapping the reservoir potential.The main controlling factors of the remaining oil in Hu 151 reservoir are well pattern,edge and bottom water and structure.It is pointed that the remaining oil enrichment regions of Hu 151 reservoir are in pressure balanced areas,structural high parts,positive micro structural parts,the bifurcation part of underwater channel,bottom water coning region and the change areas of formation physical property,which provides a direction for tapping remaining oil later.

residual oil;edge and bottom water;numerical simulation;reservoir engineering

王梅

2015-12-14

国家示范工程“鄂尔多斯盆地大型低渗透岩性地层油气藏开发”(编号:2011zx05044)。

张博(1982-),男,现主要从事油田开发及地质研究工作。